Il ne sera sans doute pas beaucoup question d’architecture à la COP 27. Or, secrètement, tacitement, la pratique de l’architecture est toujours partie prenante dans les arbitrages politiques. L’architecture politique au service de la transition écologique ? Chronique de la catastrophe annoncée. La symétrie des ignorances (I/III).

La ville nouvelle de Neom, sur la rive est du golfe d’Aqaba, avec ses deux immeubles parallèles de plusieurs centaines de mètres de haut s’allongeant en ligne droite sur 170 kilomètres et 200 mètres de large, a été conçue, aux dires du prince Mohammed ben Salmane, pour favoriser « la préservation de la nature et l’amélioration des habitations humaines » de neuf millions de personnes. Ce pari insensé rappelle la responsabilité des architectes dans la lutte contre le changement climatique.

Il ne sera sans doute pas beaucoup question d’architecture à la COP 27, tenue du 6 au 18 novembre 2022, à Charm el Cheikh (Égypte), juste en face de Neom, sur l’autre rive du golfe d’Aqaba ; raison de plus pour s’inquiéter du rôle de l’architecture dans ce mouvement de recherche pour la sauvegarde de l’humanité. Le rôle des chefs d’État est considérable mais ceux-là ne répondront à l’urgence que si leurs populations les y poussent au nom de la protection de la vie dans toute la nature. Il faudra alors trouver une alternative à l’hubris des Neom du monde contemporain, et que des architectes permettent à des acteurs aux intérêts contradictoires de réaliser des projets qui protègent la nature, et favorisent le développement d’une culture du soin pour la nature parmi tous les habitants concernés. Ce texte en trois parties propose des perspectives pratiques dans l’espoir de stimuler des débats.

Partie 1 – Assumer le rôle politique de l’architecture

J’ai déjà évoqué des perspectives nouvelles* que la lutte contre le changement climatique ouvre à l’architecture. Ce ne sont en réalité que des aspects d’une transformation plus profonde de l’architecture que rend nécessaire la poursuite de la transition écologique de nos sociétés. Ils constituent une sorte de propédeutique à l’avènement de l’architecture politique.

La participation de l’architecture à la transition écologique revêt trois dimensions principales : l’adaptation des matériaux et méthodes de construction à une économie quasi-circulaire ; la conception et la réalisation de bâtiments assurant la protection de leurs habitants vis-à-vis de l’exposition aux risques naturels ; et une contribution au développement d’une culture du soin pour la nature chez les habitants.

Ce dernier point peut étonner. En faisant de l’espace le matériau spécifique de l’architecture, le mouvement moderne a suggéré implicitement l’absolue neutralité de l’architecture eu égard à toute orientation culturelle, car l’espace est pensé comme un medium inerte dénué d’orientation et de qualité.

Pourtant, bien avant le mouvement moderne, l’architecture avait préparé les esprits à l’envol des âmes vers Dieu ; et plus près de nous à la participation de chacun à la gloire du souverain ; puis, par une singulière ironie de l’histoire, l’architecture fonctionnaliste est devenue le symbole du renouveau de l’homme dans la social-démocratie Suédoise d’après 1932. Bien avant cela, en Chine les textes sur l’organisation de l’espace de la maison dans l’ouvrage de Zhu Xi (1130-1200) consacré aux rituels familiaux montraient comment l’organisation de l’habitat domestique était ordonné par le souci de l’adhésion stricte au culte Confucéen des ancêtres.

L’architecture a en effet le pouvoir de créer des cadres à partir desquels nous conduisons notre vie quotidienne et participons à la culture de notre temps. Toutefois, la scène du théâtre où nous jouons librement nos rôles comporte d’autres formes de coulisses : les activités professionnelles, les engagements dans des mouvements collectifs, les loisirs. Ce n’est pas tout. Les lieux où nous habitons nous situent, en bien ou en mal, en riche ou en pauvre, dans la société urbaine où nous habitons. Nous le voyons, l’architecture cerne nos vies dans des cadres qui ouvrent des portes de la culture, comme les dispensaires et les hôpitaux ouvrent les portes de la santé.

Dans le contexte actuel, l’orientation de l’architecture que je présente nourrit l’ambition de contribuer à la formation d’une culture du soin pour la nature, pour la santé des humains et des non-humains. Ce but vague, comme les buts d’égalité, de liberté et de fraternité mis au fronton des bâtiments de la République, a pour objet la désignation d’un bien commun qu’il appartient à chaque groupe humain de spécifier par un accord politique.

Le grand mot est lâché. La politique, soit l’ensemble des démarches qui au fil du temps permettent aux groupes sociaux de fabriquer du bien commun. Dans un régime démocratique la politique est l’affaire de tous, ou alors le caractère démocratique de la société est en péril. En effet, les débats politiques y ont lieu, de l’Assemblée nationale aux conseils municipaux en passant par les conseils d’administration, les comités d’entreprise, les commissions d’arbitrage, les conseils de classe et les réunions de parents d’élève ; autant de lieux interconnectés où des aspects du bien commun sont discutés, élaborés et remis en cause.

Dans la mesure où l’architecture, de multiples manières, concourt à l’engagement des habitants, des dirigeants, des médecins, des enseignants et des parents dans les débats qui conduisent à la définition du bien commun en de si nombreux lieux, d’aucuns pourraient s’attendre à ce que les architectes sachent tous que, comme l’économie, l’architecture est politique. A présent toutefois, les architectes se revendiquent plutôt de l’esthétique, quelques fois de l’économie, jamais de la négociation politique du bien commun.

Or, secrètement, tacitement, la pratique de l’architecture est toujours partie prenante dans des arbitrages politiques. Je ne pense pas particulièrement aux grands travaux des présidents de la République mais aux choix de construction des logements sociaux, des équipements publics et des sites industriels et aux conditions dans lesquelles les projets sont choisis. Ce sont autant de négociations, différemment encadrées par des textes juridiques, qui révèlent leur caractère politique.

Ma participation à de telles négociations dans des contextes de construction en zone fortement exposée à des risques naturels, m’a fait découvrir l’extrême difficulté, voire l’impossibilité d’aboutir où se trouvent des acteurs cherchant pourtant à définir un projet commun. Il m’a fallu comprendre la nature politique de l’architecture avant de parvenir à transformer en conduites constructives des situations inextricablement nouées par des incompréhensions mutuelles.

Pour dépasser la multiplicité des conflits d’idées, d’orientations et d’intérêts qui divisent nos contemporains, il faut à la fois satisfaire certaines de leurs aspirations et les aider à construire un projet commun. La méthode de travail que je poursuis vise à élargir le cercle des opinions prises en compte dans un projet ; elle n’est pas neutre pour autant. Au contraire, elle a pour objet de faire partager la conscience de l’urgence d’un changement d’attitude des humains vis-à-vis des non-humains.

A cette fin, elle poursuit quatre stratégies : négocier les formes architecturales, subordonner la technique à la poursuite de régulations naturelles, rendre une place habitable aux non-humains, faciliter le développement d’une culture du soin pour la nature dans la société.

Négocier les formes architecturales

Après une catastrophe naturelle, la question se pose de savoir ce qu’il faut reconstruire, où et quand. L’Etat, responsable en dernière instance de la sécurité à long terme de la nation, et les collectivités locales porteuses des intérêts à court terme des électeurs locaux, apportent le plus souvent des réponses différentes à ces questions.

Pour mettre un terme à des dialogues de sourds, il est possible de conduire une élaboration conjointe entre représentants de l’État et des communes suivant une démarche de maïeutique architecturale. Celle-ci consiste à prendre pour point de départ une évaluation critique de projets localisés proposés par la commune ou l’État, afin de mettre à jour la symétrie des ignorances.

En effet, la symétrie des ignorances est un obstacle majeur car elle tient à ce que chacun ignore ce que l’autre ne dit pas mais qui fonde sa certitude ou son intransigeance. En dépliant cette symétrie, on se donne de bonnes raisons pour modifier le projet. C’est alors la tâche de l’architecte médiateur de traduire les enjeux et les attentes qui se révèlent en esquisses de projets construisant une alternative qui très souvent transforme les enjeux et les attentes des deux parties et leur permet de modifier leurs points de vue.

Ce processus converge rapidement, en quelques séances de travail, vers des conclusions pratiques dont la portée est limitée à chaque lieu considéré. En travaillant au cas par cas, lieu par lieu et en fonction d’un environnement particulier, et non sur un plan d’ensemble, est ainsi évitée la création de précédents dont les conséquences juridiques seraient imprévisibles.

La mise en œuvre de cette maïeutique repose sur quatre facteurs : L’engagement personnel des élus municipaux au nom de leurs électeurs ; l’engagement personnel du préfet ou de son représentant au nom de l’État ; la volonté de tous les participants de parvenir à des propositions constructives ; le recours à un tiers, indépendant de tout rattachement à la puissance publique et capable d’esquisser au cours de réunions de travail des propositions alternatives de construction techniquement et écologiquement crédibles. Le débat se centre ainsi sur le dessin, sur l’anticipation d’une réalisation et non pas sur des systèmes d’idée.

Une fois les résultats de cette première phase de travail validée officiellement par l’État et les communes vient le temps de la mise au point des projets. Cela engage une seconde phase de négociations et un travail infiniment plus précis de l’architecte qui en a la charge. En effet de nouveaux acteurs entrent en jeu tels que des investisseurs, des promoteurs, des agents des services publics ou de l’administration (les pompiers, la protection de la nature, l’architecte des bâtiments de France, les thermiciens…) avec qui il est souvent nécessaire de travailler individuellement car leurs domaines d’intérêt sont très différents.

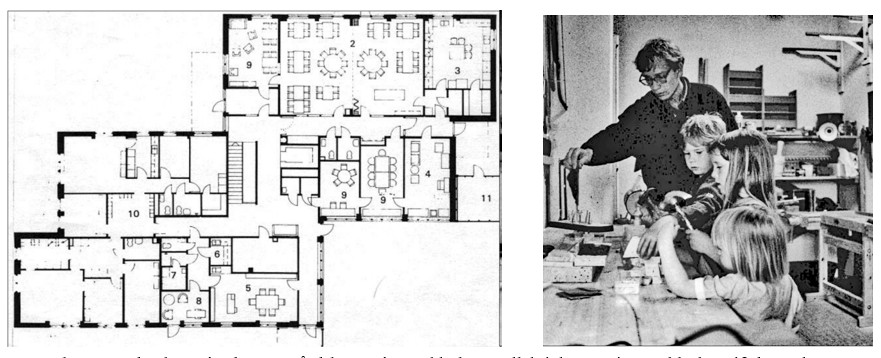

Il revient aussi à l’architecte d’anticiper le vécu des futurs utilisateurs des bâtiments. Or souvent ils ne sont pas connus au moment où se préparent les projets. Nous sommes loin à présent du dialogue entre un architecte et le commanditaire qui sera le seul utilisateur final du projet. Ainsi, par exemple, la mise en place du financement de l’habitat a interposé des organismes de promotion ou de location entre l’architecte et les utilisateurs finaux. Afin de pallier la coupure de la relation entre l’architecte et les futurs habitants, de nombreuses méthodes de participation des habitants à la conception architecturale ont été mises à l’essai dans les années 1960-70. Elles visaient à découvrir les « besoins », les « demandes » ou « la science de l’habiter » dont étaient porteurs de futurs habitants.

L’enthousiasme initial des futurs habitants n’était pas durable, si l’on excepte quelques exemples scandinaves de construction d’habitat conjuguant une cogestion de la vie privée et de services collectifs. En effet chacun habite comme il respire, sans en avoir la science ; et les besoins et les demandes, comme tous les objets du désir, sont sujets au renouvellement dès qu’ils sont satisfaits.

Les architectes doivent concevoir des lieux qui permettent aux habitants et aux agents des organisations qu’ils construisent de conduire leur vie sans encombre et sans se gêner mutuellement. Pour cela il faut résoudre deux problèmes de communication ignorés par les pratiques présentes : faire connaître aux architectes le vécu des utilisateurs de bâtiments existants, et faire connaître aux utilisateurs de bâtiments projetés les qualités nouvelles qu’ils y trouveront.

Tout d’abord, examinons une solution au premier aspect de la communication. Afin d’éviter de reproduire les erreurs du passé, il est facile de conduire une observation critique de bâtiments existants pour un type d’organisation donné. Il convient d’observer les agencements de l’espace qui nuisent à l’organisation et à la vie de ses agents. On peut se limiter à l’observation des quelques agencements de l’espace qui cristallisent des mécontentements, voire favorisent des conflits entre des agents de statut différent poursuivant chacun les tâches qui leurs sont assignées par l’organisation, tout en observant les lieux où les mêmes interactions ne produisent pas de mécontentement.

Les résultats sont notés dans des aide-mémoires, de simples répertoires des difficultés d’interaction entre agents de statut différent auxquels est adjointe une alternative de principes schématiques d’organisation plus favorables. Ces aide-mémoires viennent compléter les programmes officiels qui rappellent les obligations réglementaires en y ajoutant une aide facultative à l’invention. Cela permet de construire des logements de personnes âgées adaptés à leurs formes de dépendance, des écoles où les maîtres peuvent faire travailler en même temps plusieurs groupes d’élèves et utiliser régulièrement la bibliothèque, des piscines faciles à entretenir et toutes sortes de bâtiments ordinaires.

Cette adéquation fine de l’architecture à des modes de vie qui amènent des étrangers ou des personnes aux compétences et fonctions différentes à coopérer quotidiennement apporte aux utilisateurs finaux le sentiment profond qu’ils ont été l’objet de l’attention et du soin des commanditaires du bâtiment, ce que ni la reproduction d’une typologie, ni la composition des façades ne peut leur donner.

La capacité d’ouverture à autrui, et à un engagement dans un projet culturel qui déborde le cadre de la famille et participe à la recherche d’un bien commun n’a de chance de se développer que sur le fond d’un sentiment d’intégration positive dans la collectivité.

De plus, et c’est le second aspect de la politique de communication, cette capacité d’ouverture à autrui sera grandement facilitée si l’on accorde de l’attention aux conditions d’installation dans les lieux des premiers utilisateurs. Dans de nombreux cas, la construction d’une école, d’un dispensaire ou d’un ensemble de bureaux, permet de les réunir afin de leur faire comprendre les choix et les arbitrages qui ont été faits, de leur donner la parole et d’apporter des aménagements de dernière minute tout en les aidant à envisager la manière dont ils en feront usage en tant que groupe en charge de ce lieu.

C’est ainsi que les gestionnaires de kollektivhus en location créent les conditions d’installation des premiers locataires. Ainsi, la négociation du bien commun amène à mettre en œuvre des acteurs politiques à des échelles d’action différentes, allant des décideurs nationaux à l’ensemble des agents vivant dans un bâtiment.

(A suivre…)

Éric Daniel-Lacombe

Architecte DPLG, Professeur titulaire de la chaire « Nouvelles Urbanités face aux risques Naturels : Des abris-ouverts » à l’École Nationale Supérieure d’architecture de Paris-la Villette

Lire aussi :

– Architecture politique : mettre à jour la symétrie des ignorances (I/III)

– Des biotopes stables mais différents d’un lieu à l’autre ? (II/III)

– Pour une architecture politique avant, pendant et après les météores (III/III)

*Retrouver toutes les chroniques de la catastrophe annoncée