La relation entre le temps qui passe et le lieu où il passe est évidente : un couloir du métro n’est pas une salle du musée. La banalyse, comédie de boulevard ?

Jean-Paul Frepillon a été pendant une dizaine d’années administrateur provisoire du comité pour le onzième congrès des études banalytiques prévu à la fin de l’année 2020.

Ce onzième congrès était hautement improbable puisque le précédent s’était soldé par un échec, à défaut de la volonté de poursuivre malgré l’intention initiale de limiter à dix ans la durée du mouvement issu des post-situationnistes français. Le confinement alors de vigueur en Europe de l’Ouest aidait particulièrement à ce que ce congrès soit un échec cuisant, et que personne n’y viendrait, ce qui le transformerait immanquablement en succès retentissant.

De l’expérience du banal, de la médiocrité, de la méditation, les banalystes sont des analyseurs du corpus social, de la primauté du spectacle-image. Au centre de la critique situationniste, ils souhaitent passer à l’investissement de l’exaspération du spectaculaire médiatique. On n’y fait strictement rien, rien ne doit sortir d’interminables réunions où il ne se passe rien.

Le sabordage était initialement prévu dès la fondation du groupe et le dixième congrès, tenu en juin 1991, fut justement nommé « extraordinaire » en vue d’être le dernier. Les banalystes ont cependant continué de mener des événements ponctuels dont une récente rencontre en 2019 rendue plus nécessaire que jamais compte tenu des progrès du spectacle permanent, de l’invasion des médias et des réseaux et la recherche du modèle à opposer au Disney-Monde. Rencontre dont le but était la renaissance du mouvement.

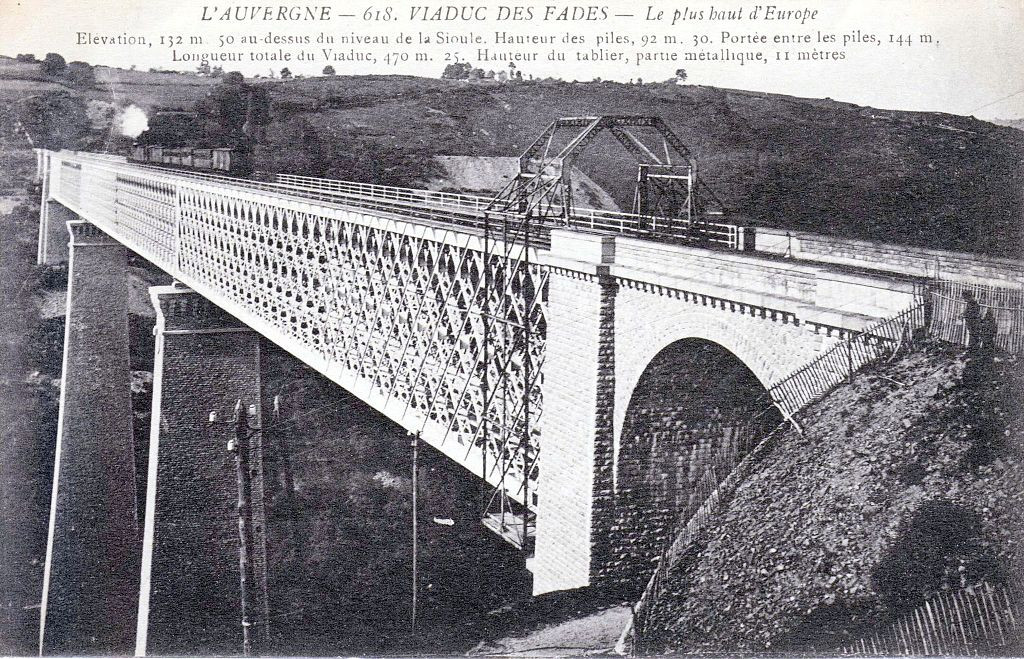

Ce dixième congrès s’est tenu à la gare des Fades dans le Puy-de-Dôme, entre 18 h et 9 h du matin. L’idée de Banalyse est tout entière contenue dans la proposition du congrès ordinaire de Banalyse qui, traditionnellement, se tient sur les quais de la halte ferroviaire des Fades. Pendant la durée du congrès, les invités sont attendus à tous les trains par les organisateurs, ainsi que par les congressistes déjà présents. Aucune autre activité n’est officiellement prévue. L’objet du congrès se confond avec ce dispositif extrêmement sobre : être attendu et en attendre d’autres qui se savent eux-mêmes attendus.

L’attente est la règle d’or : parvenir à gérer son temps sans ne rien faire est le but ultime du mouvement.

À partir de là s’esquisse une définition hypothétique du banalyste, sommaire certes, mais essentielle : est banalyste quiconque ayant eu vent du congrès des Fades a été fortement tenté de s’y rendre. D’habitude déjà fort ennuyeuse, la gare connut ce soir-là une animation fort peu coutumière. Démunie de banc sur les quais, les congressistes durent rester debout pendant les quinze heures du congrès dont l’ordre du jour, cette année là fut notoirement indéterminé.

Quand il n’était pas de congrès, libéré de ses devoirs d’administrateur provisoire, Jean-Paul Frepillon passait en général ses journées à faire la queue. Un des ses plaisirs les plus grands était de choisir la poste la plus insignifiante de la capitale, d’attendre l’heure d’affluence qu’il situait entre 17 et 19 heures et, tous les jours, d’y faire la queue au guichet le plus affairé puis, dès que c’était son tour, repartir en bout de file pour recommencer cette longue attente qu’il recommençait inlassablement.

Peut-on imaginer plus délicieuse manière de percevoir le temps qu’ainsi n’avoir rien d’autre à faire que de le voir passer ?

Cette introduction anecdotique pour introduire l’existence, dans la ville, de plusieurs temps et de différentes manières de la percevoir. La relation entre le temps qui passe et le lieu où il passe est évidente : un couloir du métro n’est pas une salle du musée, ni une salle de cinéma : le temps s’y ressent différemment. Bien sûr, le lieu commun qui vient d’être écrit est susceptible d’être immédiatement démenti par l’usage des lieux qu’en faisait, par exemple, un des dirigeants de la RATP qui s’était mis en tête d’enrichir les mornes couloirs par des accrochages douteux d’œuvres lénifiantes, comme si le tartinage de pubs ‘flaschantes’ ne suffisait pas, ou par exemple, les situationnistes dans l’usage de la « psychogéographie » qu’ils appliquaient aux lieux définis comme des produits de consommation et dont les enchaînements au cours de dérives nocturne, de bars en bars, étaient essentiels.

Dans son second film, « Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps » Guy Debord recherche justement cette relation entre le temps et l’espace comme un marqueur de la détermination sociale. En d’autres termes, la réduction ou l’augmentation de l’aire de ses déplacements est un facteur déterminant de sa relation à la ville : plus on est pauvre, moins on bouge.

La psychogéographie évoquée ci-dessus est un assaisonnement pour interpréter scientifiquement le bonheur de flâner dans la ville lorsque les marronniers sont en fleurs, des oiseaux y gazouillant, le soleil jouant avec les ombres des statues au centre du parc où s’ébrouent de jeunes enfants et que les bruits des marchés font prendre pleinement conscience du plaisir de la promenade à travers les paysages de la ville. Éric Hazan, dans L’invention de Paris, en a si bien parlé, lui-même référence permanente à Walter Benjamin, Jean Rolin ou François Maspero, tous grands marcheurs des villes du Bassin parisien pour qui le temps de la ville est le temps de l’errance et du plaisir de la rencontre avec des paysages urbains.

Au nombre des synonymes du mot « flâner », il en est un qui mérite attention, c’est le mot « boulevarder ». Connaissant d’une part l’origine du mot boulevard et d’autre part son évolution dans le temps jusqu’à la création d’un verbe qui qualifie une action ludique, c’est peu dire de l’orientation que prend la relation entre le temps et la ville,

Le boulevard est la partie de la fondation extérieure d’une fortification, d’où le nom de « boulevards » qualifiant des voies nouvelles tracées, au cours de l’histoire, sur l’emplacement des anciennes fortifications.

De la référence à l’allure martiale de la fortification, nous sommes passés à la notion de flânerie musardière sur les vastes mails dégagés par la démolition des défenses successives entourant Paris, comme un œuf sa coquille, sans aucun rapport avec les ébats des poulbots à l’ombre des fortifications au sein de la « zone », ainsi appelée parce qu’elle était, à l’époque de la démolition de la dernière fortification emmurant Paris, celle d’Adolphe Thiers, une zone non ædificandi, baptisée simplement « zone » par les habitants des faubourgs.

A propos des faubourgs il est un livre extraordinaire : Les faubourgs, d’Eugène Dabit, l’auteur de L’hôtel de Nord qui relate son adolescence dans les quartiers faubouriens du 18ème puis du 19ème arrondissement au tout début du XXe siècle.

Comment passer des banalystes à Eugène Dabit ? C’est le secret de la flânerie urbaine, de passer d’une rue à l’autre, d’une ambiance à une autre, d’une époque à une autre…

François Scali

Retrouvez toutes les Chroniques de François Scali