L’affiche de la 15ème Biennale d’Architecture de Venise est intrigante : que fait cette femme au milieu du désert ? La mère Michel qui a perdu son chat ? Un maître-nageur surpris que la mer se soit retirée ? Un bricoleur qui cherche sa perceuse ? Surtout, en ce lieu indéterminé dépourvu de toute humanité ou presque, que nous dit cette image de l’architecture en 2016 ?

Paolo Barata, le président de la Biennale, et Alejandro Aravena, son commissaire pour cette édition intitulée «Des nouvelles du front», expliquent tous deux tenir à une expression de l’architecture ouverte vers le grand public : il s’agit pour le premier de susciter un «désir» d’architecture, pour le second de «… montrer à une large audience ce que c’est que d’améliorer la qualité de vie tout en travaillant aux marges…». Certes mais est-ce vraiment ce que raconte cette image ? A trop crypter le message le risque n’est-il pas qu’il en devienne illisible et incompréhensible ? Et, comme un acte manqué, à exprimer l’inverse de ce qu’ils ont voulu dire ?

En effet, puisqu’il est question d’architecture, voici une image où il n’y a nulle architecture, nul architecte, ni même personne. De fait il n’y a rien, une absolue tabula rasa. Paolo Barata y voit un signe d’optimisme, «des signes de nouvelles créativités et des résultats qui poussent à espérer», dit-il. Pourquoi pas, le désert comme une feuille blanche sur laquelle bâtir de l’espoir, des envies et des ambitions. D’ailleurs, le grand champ de l’image et la composition de ces lignes qui étirent l’horizon et le ciel donnent un aspect calme et serein tant au paysage qu’à cette scène qui s’y joue.

Sauf que dès que l’on zoome, un désert immense et inculte s’offre à nous, une terre ravagée. Rien ne peut plus pousser là et rien n’y pousse plus semble-t-il depuis longtemps. Tout ce rien n’est-ce pas aussi le rien de l’évolution architecturale de ces dernières années ? Le désert en lieu d’innovation ? Désert à tel point d’ailleurs qu’il n’y a personne pour contester, s’offusquer, cette aridité symbolisant aussi le vide et l’absence de la critique. «Quelque chose», comme l’espèrent Paolo Barata et Alejandro Aravena, peut-il vraiment y prendre racine alors même que cette femme est le seul être vivant dans un monde mort ?

C’est Alejandro Aravena qui donne la clef de l’image. Lors de son voyage en Amérique du Sud, Bruce Chatwin (1940 – 1989), un écrivain nomade anglais, a rencontré une vieille femme qui marchait dans le désert en portant une échelle en aluminium sur ses épaules. Maria Reiche était une archéologue et astronome allemande qui a dédié sa vie entière à l’étude des fameux géoglyphes de Nazca au Pérou qui, comme chacun sait, ne sont parfaitement lisibles que vus du ciel. Cette femme sur son escabeau est Maria Reiche au travail. Du coup on comprend pourquoi cette image n’inspire aucun danger.

«Nous aimerions que la Biennale 2016 apporte un nouveau point de vue sur l’architecture, comme Maria Reiche voit un nouveau paysage depuis l’échelle», explique Alejandro Aravena. C’est sans doute l’opportunité pour l’architecte Chilien de rapporter le regard vers son Amérique du Sud natale sauf que, pour le coup, avant même qu’ait débuté la Biennale, elle est déjà tournée vers le passé, le passé des explorateurs scientifiques naïfs du début du XXe siècle et le passé lointain d’une civilisation pré-inca.

Maria Reiche retournait les vieilles pierres pour décrypter les mystères d’une civilisation disparue, à laquelle nous ne comprenons toujours rien, et ce faisant oeuvrait en tant qu’archéologue. Les lignes de Nazca sont, encore aujourd’hui, le plus souvent du ressort de la magie ou du sacré. Que cela nous dit-il de l’architecture ? Que les architectes doivent tamiser à nouveau les traces de l’histoire, comme des archéologues, avec l’espoir d’une nouvelle renaissance ? Que l’homme de l’art, prêtre et magicien, doit prendre de la hauteur et s’interroger gravement avant d’agir, la meilleure excuse pour ne rien faire ? Bref, Paolo Barata et Alejandro Aravena nous proposent, en 2016, une vision passéiste et nostalgique qui s’épargne toute réflexion prospective et humaniste. Une biennale destinée à garder au chaud tous les conservatismes ?

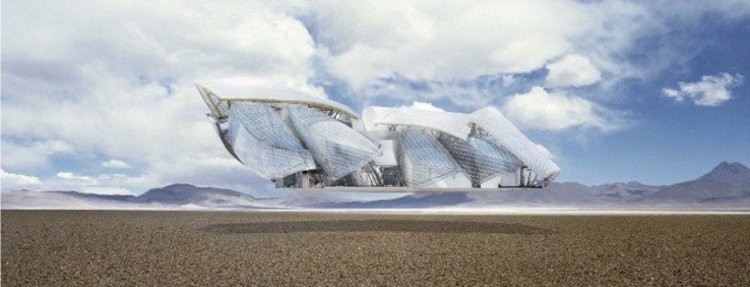

Clin d’œil inconscient d’Alejandro Aravena à un puissant et riche maître d’ouvrage ? Le paradoxe de cet acte manqué, comme disent les psychanalystes, est que son affiche n’est pas sans rappeler la photo utilisée par LVMH lors de la campagne de publicité ayant accompagné l’inauguration en octobre 2014 de la Fondation Louis Vuitton à Paris signée Frank Gehry. Dans cette photo, là aussi le désert, presque le même, sauf que l’horizon de celui-là est bouché par des montagnes. Là encore le vaisseau de Gehry, toutes voiles déployées, a pris de la hauteur au-dessus du vide et du néant. Au diable le contexte ? Au diable Paris ? Au diable le Jardin d’acclimatation ? Au diable les humains ?

De fait, cette photo montre surtout qu’architecte et maître d’ouvrage, sortes d’extra-terrestres tout-puissants retirés dans leur bulle, ont par cette dissociation volontaire d’avec l’homme finalement rompu tous liens avec l’essentiel ; l’architecture, devenue un exercice narcissique où se pratique l’entre-soi, ne fait même plus semblant d’être destinée aux gens. Pas étonnant qu’à terme, une telle consanguinité ne signe la mort de l’intelligence. Architecture sans fondation à Paris, plus d’architecture du tout à Venise, c’est au même désert moral et intellectuel que renvoient ces deux images. De la difficulté sans doute de «montrer comment l’architecture, dans ce qu’elle a de meilleure, peut améliorer la vie des gens», ainsi que le propose Alejandro Aravena. Demeurent les vœux pieux à titre de justification. Et l’architecture dans ce qu’elle a de pire.

Au final, cette affiche évoque peut-être surtout cette scène de la Planète des singes, quand le héros pénètre enfin, plein d’espoir, dans la zone interdite pour y découvrir la statue de la Liberté ensablée. Dans le roman de Pierre Boulle, sur les ruines d’une civilisation disparue s’est en effet créée une nouvelle société, laquelle, loin de l’optimiste de Paolo Barata, se révèle au final tout aussi brutale, sinon plus, que la précédente, tandis que l’homme y est devenu un être inférieur et muet. De fait, ces images muettes témoignent abondamment de sa disparition. A noter d’ailleurs que parmi les animaux que dessinent ces géoglyphes, il y a celui d’un singe.

Au moins les auteurs des lignes de Nazca savaient, eux, s’élever, sinon physiquement, au moins spirituellement. Pas sûr donc que cette affiche de la Biennale soit une invitation à en faire autant quand seul un escabeau de bricoleur permet de gagner quelque peu en hauteur de vue au-dessus du néant.

Enfin, pour la petite histoire, derrière l’endroit où se trouve le photographe quand il a pris cette photo, il y a désormais un bidonville… Bref, s’il n’y a encore rien dans ce désert, en lieu d’architecture rassurante, il y a surtout l’urbanisme sauvage qui guette, les migrants et déplacés de la planète des hommes n’ayant jamais été si nombreux, ce que personne ne verra sans doute à la Biennale.

Christophe Leray