Construire la ville sur la ville, ou sur la « non-ville », chaos périphérique, est devenu une nécessité. Nous nous sommes habitués à la facilité, ce n’est plus possible ! Il faut réapprendre à aimer la ville tout comme l’architecture.

« Le Mirail, à Toulouse : le gâchis » !* Avec cette lettre ouverte à la ministre de la Culture, l’actualité nous rattrape. Un collectif s’élève, à juste titre, contre la destruction de 1 500 logements pour en construire autant. Il ne faut pas sombrer immédiatement dans la facilité mais avoir une vision urbaine, une ambition, pour que ce quartier ait un avenir.

La ville peut être parfois pétrifiée, devenue monument, il ne reste plus rien à y faire, elle peut être un palimpseste ou mieux une stratification, c’est une procédure riche. Le monde moderne, pris par la vitesse, l’oublie trop souvent, c’est l’accumulation et la juxtaposition qui donnent à la ville sa lenteur, la présence du temps. Sou Fujimoto dit en parlant de Tokyo : « Pour moi la ville ou la forêt c’est la même chose ».

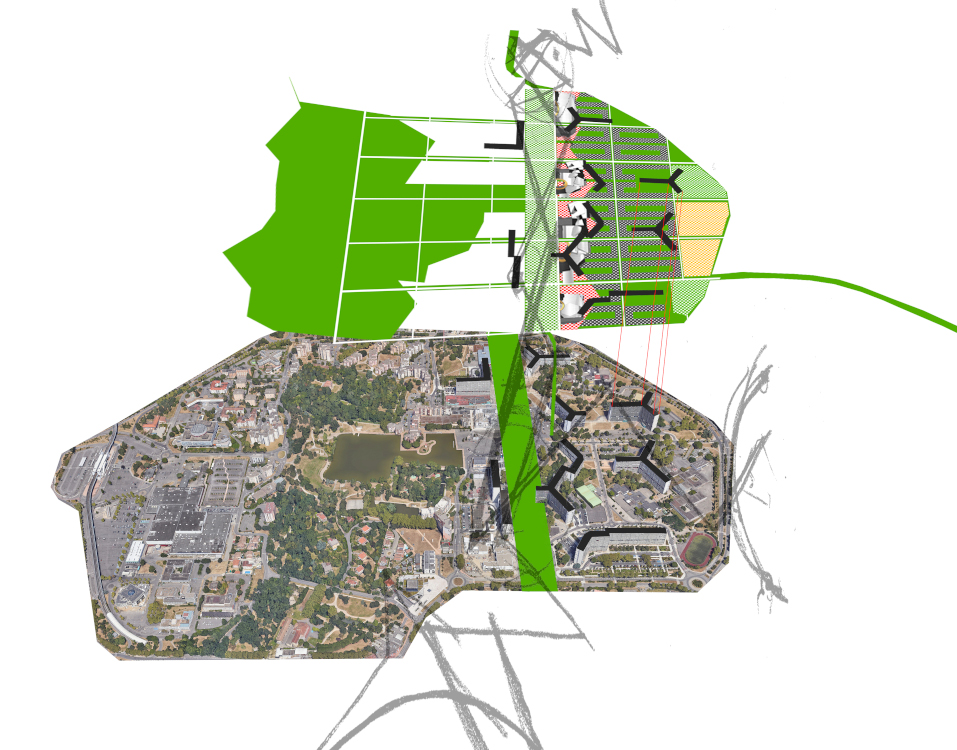

Alors chiche, transformons le quartier du Mirail à Toulouse en forêt métaphorique et faisons-en « une ville » vivante, active, mixte, diverse, surprenante !

En s’uniformisant techniquement, l’architecture a perdu son âme, elle a perdu le sens dont elle devrait être porteuse et l’écologie, au lieu d’apporter sa part de diversité indispensable, est interprétée comme une nouvelle norme, ce qui est paradoxal. Nous assistons à une vision complètement erronée de la notion même d’écologie qui devrait faire l’inventaire des différences, celles qui constituent les écosystèmes et la richesse de la biodiversité.

De façon volontaire ou involontaire, aujourd’hui, la ville perd peu à peu ses attraits. Elle était fascinante, attractive, éblouissante, active, même si en même temps elle était insalubre, insécure, bruyante et encombrée. La ville idéale semblait impossible à concevoir. Aujourd’hui, le coup de grâce risque d’être donné lorsque l’on considère les moyens proposés pour lutter contre l’inéluctable réchauffement climatique. L’arbre devient l’ultime rempart et le mythe propose de transformer la ville en forêt. Il faut tenter l’expérience avant de tout détruire ! Le Corbusier a dû y penser lorsqu’on lui a proposé d’implanter son unité d’habitation de Briey au milieu de nulle part, dans la forêt ! Une expérience parmi d’autres.

Après la cité radieuse et les premières ZUP, la catastrophe était annoncée : il fallait remettre de la ville dans l’architecture. Pour cela un concours a été lancé, en 1961, l’équipe lauréate (Candilis, Josic et Woods) a proposé une alternative, un autre projet de ville, une ville en négatif. Robert Auzelle, professeur à l’école des Beaux-Arts, présentait ainsi le projet : « Jusqu’alors les hommes construisaient des monuments pour leurs morts, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, ils vont construire un monument pour les vivants ».

Le Mirail était alors l’espoir d’inventer cette autre ville, j’y ai cru. Ce fut un échec, comme l’ont été toutes les villes nouvelles récentes de Cumbernault en Ecosse au Corviale, aux environs de Rome en passant par le Mirail.

Les raisons sont nombreuses, inutile d’en faire l’inventaire, l’essentiel tient dans l’incapacité de la puissance publique à créer le marché avant de construire des logements, l’APL a fait le reste. Il faut du temps pour créer les conditions de l’attractivité. Détruire ou ne pas détruire ? Détruire serait un crime. L’échec est aussi architectural, trop uniforme, écrasant, malgré des qualités indéniables.

Les défauts sont consubstantiels d’une conception dite monumentale : peut-on reprendre cette énergie pour la transformer en qualité, au moment où l’attention aux économies d’énergie est essentielle ?

La ville s’est toujours faite sur la ville, de plus en plus dense, de plus en plus haute. Concernant le Mirail, la densité visuelle comme la hauteur sont déjà là, la question est celle de la perception : comment transformer ce « monument » en ville ? Construire la ville sur la ville a toujours eu comme impérieuse nécessité de rester à l’intérieur des remparts. Aujourd’hui, la nécessité est de répondre à l’obligation : zéro artificialisation nette. Comment alors donner à ce quartier une part de normalité ?

La ville normale est le contraire du monument, pour extraordinaire qu’il soit, il est en dehors de la norme. La leçon des expériences comme celle du familistère de Guise n’a jamais été tirée, un Palais pour le peuple… que le peuple a déserté.

La ville sur la ville, c’est quoi ? La piazza Navona à Rome faite sur l’empreinte du stade, la place Furstenberg à Paris qui recouvre le cloître de Saint-Germain-des-Prés, l’extension du quartier Mazarin à Aix-en-Provence, qui est l’occasion d’inventer le cours Mirabeau… Mais comment procéder lorsqu’il s’agit de territoires détériorés ? Comment retourner la situation ? L’histoire peut-elle inspirer l’avenir ?

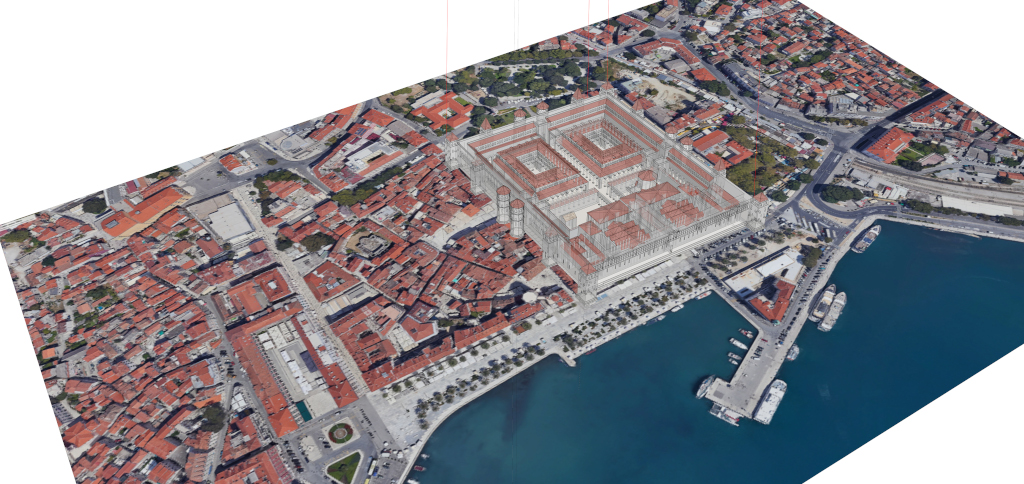

Je le crois en pensant à Split, une ville au charme indicible. Des rues étroites, un tracé régulier et une diversité de situations très surprenantes. A l’évidence cette ville avait une histoire qui surgissait ici ou là. Ses maisons font penser aux images du théâtre de Marcellus ou à celles des habitations construites dans le Colisée de Rome. Dans les deux cas, la préservation des monuments a conduit à restituer les ruines pour mettre en évidence la grandeur de l’empire romain.

Split est aujourd’hui une ville de 180 000 habitants et le Mirail devait permettre, à l’origine, de loger 100 000 habitants. D’où vient le charme indicible de Split ? Si l’Adriatique y est pour quelque chose, l’air de la mer ne fait pas tout, le désordre a une vertu, celle de donner le sentiment d’une appropriation possible.

Aujourd’hui, les normes, les règlements, pèsent tellement sur le paysage architectural qu’on a l’impression que rien n’est possible. Toute recherche est désespérée y compris pour ceux qui empruntent la voie de la co-conception, de la co-construction, c’est la fadeur avant la laideur. A Split, la surprise est permanente et le temps, à l’évidence, y a sa place. En y regardant de plus près, les vestiges du gigantesque Palais de Dioclétien apparaissent. Personne n’a eu à ce jour l’idée de reconstituer le gigantesque Palais qui a servi de soubassement à la ville.

Splalato, Split, la ville s’est faite sur le palais démesuré de l’empereur qui avait eu l’idée de s’exiler loin des tumultes de Rome. Les maisons s’accrochent sur les murs d’enceinte, les toitures des bâtiments ont disparu et, par une étonnante inversion, l’intérieur est devenu un extérieur, les rues empruntent la structure des galeries. C’est l’exemple type de la ville qui s’est construite, non pas sur la ville mais sur le monument.

Candilis, Josic et Woods n’auraient pas été contre cette évolution de leur monument, ils voulaient justement que la ville s’y installe, que la vie s’y inscrive. Il aura fallu cinquante ans pour que l’évidence apparaisse, le monument ne sera vivable que s’il devient un support, s’il est la part d’ordre qui permet au désordre de la vie de s’installer. Candilis était fasciné par l’architecture méditerranéenne, par son unité et sa diversité. La rue avait mauvaise presse alors il a ouvert le livre de Bruno Zevi, Apprendre à voir l’architecture,** pour que le dessin négatif d’un bâtiment devienne un outil de conception. Il l’a suivi, ce fut son erreur, la forme a pris le dessus sur l’usage ! Par un étonnant renversement, c’était l’exemple du Palais de Dioclétien qui aurait dû être le modèle, il n’est pas trop tard.

Aujourd’hui, détruire le Mirail serait un signe d’impuissance à penser la ville support de démocratie, de mixité. Il faut énoncer une vision de la ville, sortir de ce dualisme et comprendre que le temps est venu de valoriser le temps. Il faut un programme urbain, un groupement de maîtres d’ouvrage publics et privés, régionaux et nationaux, car Toulouse le vaut bien. La perspective sera de valoriser la rente crée depuis cinquante ans par les investissements publics. Lier, relier, assembler ce qui est épars.

Changer l’image d’un quartier n’est pas chose facile, il faut du temps, mais l’occasion est trop belle pour la laisser passer. Comment changer la perception du quartier, sa lecture ? Comment et où dessiner le Cours Mirabeau moderne, les terrasses de la Piazza Navona, les îlots de fraîcheur de la place Furstemberg ? Comment donner envie de susciter le désir ?

La culture a sa place, non pour faire des pastiches mais comme expérience du plaisir, de la transmission. L’heure est à l’attention, à l’évolution du climat, à la blancheur, aux rues étroites, à la présence de la nature, aux transports collectifs, à l’inscription de la lenteur dans la ville… C’est une autre ville sur la ville, pas contre mais tout contre.

La modernité va y trouver son compte. Certains la disent « inachevée », voilà une façon de lui donner du sens comme support de vie, bien mieux qu’en demandant un classement au patrimoine de l’Unesco. Interrogé, sur la question de savoir s’il reconnaissait son projet, Candilis a répondu « pas vraiment, oui et non, les détails sont très importants, ils ne sont pas là ». Les détails, c’est justement ce qui donne l’échelle humaine, celle qui manque. Il reconnaissait le côté démesuré de sa réalisation et disait « je voulais tout faire pour rendre les gens plus heureux ». C’est encore possible !

Je rêve de ce jour où j’irai prendre un café dans cette ville inscrite au patrimoine de l’humanité, devant une façade investie par la vie et la nature. Il faut de l’ordre et du désordre, de la mesure et de la démesure, il faut faire avec ce qui existe, c’est le sens de la composition.

La culture urbaine ne s’invente pas du jour au lendemain, c’est elle qu’il faut défendre. Il faut faire en sorte que la ville soit belle, de cette beauté dépendent la cohésion sociale, la démocratie, la survie de la laïcité. La beauté doit être multiple, plurielle, porteuse d’un sens partagé, sortie du piège de l’exclusivité. De nos jours, la beauté ne doit pas être indigente, pauvre, mais riche de sa capacité à être interprétée.

Dans chaque projet, la place du bien commun devient essentielle ! La forêt est le lieu d’un équilibre entre la faune et la flore, entre les différentes essences, elle a ses clairières, ses sous-bois, ses allées, ses écosystèmes. Sou Fujimoto avait raison, une forêt de hêtres n’a pas de sous-bois, pas de taillis, ce qui n’est pas le cas d’une forêt de chênes. La forêt du Mirail a besoin d’aide pour trouver le chemin de son climax, de son équilibre, le centre de Toulouse a atteint le sien.

Alain Sarfati

Architecte & Urbaniste

Retrouvez toutes les Chroniques d’Alain Sarfati

*Lettre ouverte à Rima Abdul Malak – Au Mirail, à Toulouse : le gâchis !

** Bruno Zevi Apprendre à voir l’architecture ; Texte français de Lucien Trichaud (1959, Les Editions de Minuit)