Lors de sa séance d’installation à l’Académie des beaux-arts, Marc Barani a prononcé un éloge vibrant à Claude Parent, son prédécesseur au fauteuil n°5. L’éloge est un exercice littéraire désormais peu usité mais à l’honneur sous la Coupole. Tutoiement de rigueur, éloge in extenso de Marc à Claude.

Chers amis,

Je pensais en venant à cette tribune m’abriter derrière la figure de l’architecte et le statut d’académicien. Monsieur, cher Jacques Rougerie, cher Jacques, Jacques, vous venez de faire voler en éclat ce paravent fragile. Me voilà mis à nu devant vous tous.

Etrange sensation qui fait battre le cœur plus vite, rétracte l’espace et met le cerveau en pilotage automatique. Les mots redeviennent des mots et je n’ai qu’eux pour dire toute la reconnaissance que je porte à l’Académie des beaux-arts qui m’a fait l’honneur de m’élire au fauteuil n°5 celui précédemment occupé par l’immense Claude Parent.

Revenons un instant à vous, Jacques, avant que je ne tente de pointer quelques similitudes avec Claude Parent dont il me revient la responsabilité de faire l’éloge aujourd’hui.

Vous êtes architecte-océanographe.

Architecte océanographe, cette double formation interroge, intrigue, stimule l’imagination, fait rêver tout simplement.

Claude Parent disait dans son discours d’installation ; « je rêve d’une ville dont le tissu urbain, dont les habitations sont à touche-touche, en continuité. Pensez à une coulée de lave sur les flancs du Vésuve, pensez à habiter l’océan et non sur l’océan, pensez à la forêt vierge que vous taillez à la machette pour forcer le passage, trouver votre bulle habitable ».

Habiter dans l’océan, c’est votre carrière, le projet d’une vie.

Je garde en mémoire un espace aquatique extraordinaire, un lieu où la lumière devient identique dans les trois dimensions ; le grand bleu.

Un espace illimité, sans repères, un espace de sensibilité pure et ce n’est pas l’animal marin que vous êtes qui me démentira.

Un espace en écho à celui qu’Yves Klein a fait émerger dans ses monochromes métaphysiques.

Claude Parent vous avez travaillé avec Yves Klein sur des projets d’architecture de l’air.

Ces expériences fondatrices influenceront profondément vos recherches sur l’espace, sur le vide, et sans doute votre rapport au monde.

L’architecture immatérielle visait à construire la ville de demain à partir des éléments naturels que sont la terre, l’eau, l’air et le feu.

Les principales recherches concernaient le toit d’air qui remplaçait le toit fermé, cet écran qui nous sépare du ciel, du bleu du ciel.

Transformer le logement en une immense maison cosmique, voilà une belle ambition qui ne manque pas de souffle.

Est-ce cette correspondance qui a poussé Claude Parent à soutenir votre candidature, cher Jacques, pour injecter dans l’Académie des beaux-arts, une recherche qui, comme la sienne, a élargi le champ traditionnel de l’architecture et l’a poussée dans des états limites.

Vous faites partie, tous les deux, des fers de lance d’une génération qui a goûté à cette drogue dure qu’est la liberté, qui a repoussé sans relâche les limites du possible.

Vous avez ouvert, avec courage et obstination, bon nombre de portes.

A nous de ne pas les laisser se refermer. La tâche est sérieuse en ces temps de repli et l’Académie y prendra part.

Flamboyante, pour ne pas dire héroïque, votre démarche Claude Parent conjuguait utopie et recherche permanente.

L’expérimentation était votre cheval de bataille, une manière de lutter contre toute forme d’académisme.

Il faut y voir une ouverture de l’architecture vers le futur.

Résolument moderne, pour répondre à l’injonction bien connue de Rimbaud : « il faut être moderne ».

J’aime ces paroles pour l’ambiguïté qu’elles portent. Est-ce une injonction que le poète s’adresse à lui-même ou une injonction sociale qui s’impose à lui ?

Votre travail de mise en abîme de la modernité porte la même ambiguïté fertile.

Claude Parent vous êtes un constructeur autant qu’un auteur. Il y avait chez vous de l’artiste, comme du polémiste. Une trilogie où l’œuvre théorique, l’œuvre construite et l’œuvre graphique sont savamment imbriquées.

Vous avez déclaré ; « l’architecture elle m’a été très difficile, rétive à mes rêves iconoclastes, et l’avenir le dira plus tard, une juste voie ou un échec à mes rêves ».

Revenons aux sources.

Si le mouvement dada, le surréalisme et Artaud sont les dieux de votre jeunesse, vous allez trouver chez Yves Klein (que vous rencontrez en 1959) un véritable complice, voire un guide.

Vous dites : « à partir de ce moment le délire de l’utopie m’a saisi tout entier ».

Croiser la trajectoire fulgurante de l’artiste et travailler avec lui doit laisser des traces.

Sûrement.

Yves Klein c’était l’architecture de l’air. Le saut dans le vide restera à jamais l’icône de la liberté.

L’oblique peut-être.

C’était aussi la combinaison de l’eau et du feu pour les fontaines de Varsovie au Trocadéro. Un défi pour vous, de préfigurer par les dessins cette célébration spectaculaire aussi inédite qu’immatérielle.

Donner formes aux rêves d’un mystique qui veut faire « brûler le feu au cœur du vide » c’est risqué.

Mais j’avoue que c’est le moment de votre carrière que j’envie le plus. Klein était niçois.

Ceci dit, on imagine que l’architecte que vous êtes était plus à l’aise pour concevoir le mémorial d’Yves le monochrome, disparu prématurément.

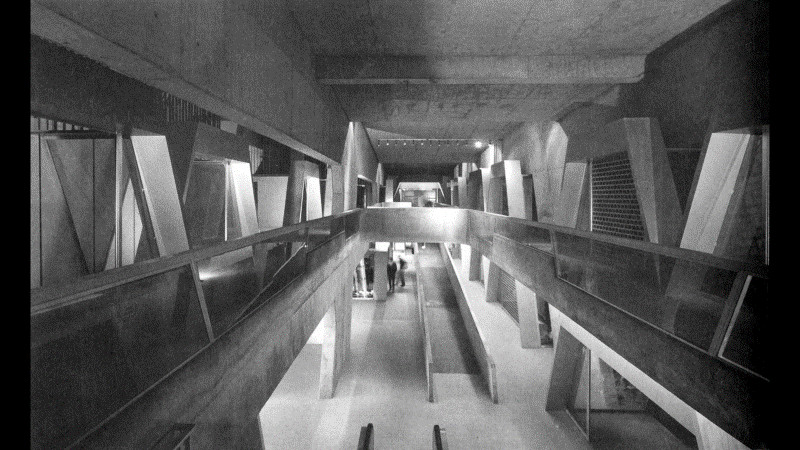

Prévu à l’origine pour s’inscrire sur les hauteurs de Saint-Paul-de-Vence, le bâtiment-sculpture tout en béton est un puissant dispositif optique et physique qui croise le vertical, l’horizontal, l’oblique et le cryptique.

Cette architecture métaphysique propose dans un parcours initiatique une autre carte mentale des plus poétiques du travail de l’artiste.

En fait, vous étiez à la recherche de correspondances entre des univers différents pour, je vous cite, « déplacer l’architecture ».

« Déplacer l’architecture ».

Parmi ces univers, les artistes tenaient une place centrale.

Vous étiez devenu leur intime. André Bloc, le fondateur du groupe Espace militant pour la synthèse des arts, y était pour beaucoup. Vous le rencontrez à l’âge de 28 ans.

Le groupe prônait l’élaboration d’un nouveau cadre de vie par le truchement d’un art total et déplorait la dissociation des arts plastiques, de la peinture, de l’architecture et de la sculpture.

Qu’on se le dise.

Pol Buri, Agam, Nicolas Schöffer et sa ville spatio-dynamique, Tinguely, avec qui vous imaginerez un labyrinthe dynamique de 50 mètres de haut, à la Porte Maillot…

À l’instar de la Nouvelle vague, tous ces artistes s’intéressaient en fait au mouvement. Chacun à leur manière.

Le mouvement c’est l’oxygène et le carburant de vos recherches.

André Bloc, c’est aussi le fondateur de la revue Architecture d’aujourd’hui, dont l’audience internationale vous a permis de rencontrer, encore jeune homme, de grands architectes du calibre de Kenzo Tange, Arne Jacobsen, Jean Ginsberg, Richard Neutra, Louis Kahn… Mais c’est bien Richard Kiesler auteur de la mythique et jamais construite, Endless House, qui vous intriguait, voire vous fascinait.

Votre œuvre s’attachera à conjuguer la dimension plastique et domestique de l’architecture à partir d’une série de maisons que vous avez bâties pour des clients qui rêvaient d’autres espaces.

« J’ai toujours dessiné avec le client. Il faut le faire participer pour qu’il comprenne où vont les forces du projet ». « Les forces du projet » qui une fois débusquées nous tiennent par la main.

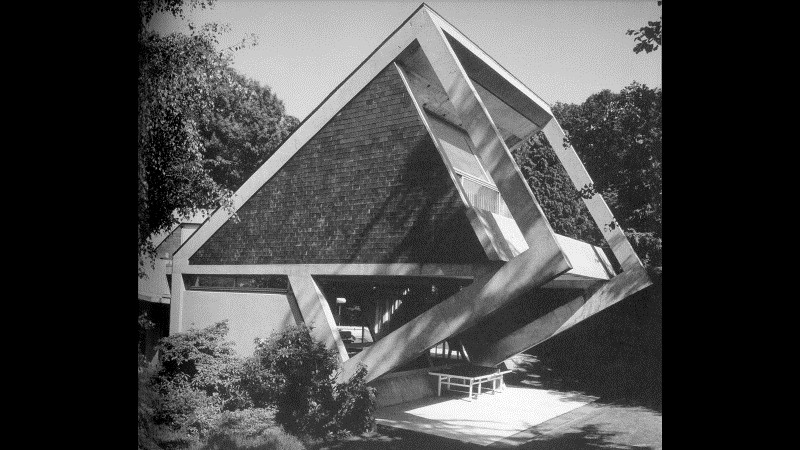

Ainsi naquît (en 1963) le cube basculé de la villa Drusch à Versailles. Puis, aux environs d’Houdan, la maison vague avec ses toitures rythmées de béton et de cuivre. En optant pour un vocabulaire monumental, vous avez fait entrer en résonance la villa avec Chandigarh de Le Corbusier, avec Kenzo Tange, avec la fondation Maeght de Luis Sert.

Quant à la maison Woog, projetée sur le Lac Léman, elle ne sera hélas jamais construite. Un bloc montait et descendait sur un axe oblique, un pylône de béton.

Il nous faut maintenant mettre à jour la lutte fondamentale entre l’aérien et le massif qui se lit dans votre travail et qui pourrait bien en constituer l’essence.

L’aérien

La Maison Bloc au cap d’Antibes (1962) suivie de la Maison de l’Iran (1968), sont toutes deux des structures métalliques.

Elles font figures d’exception dans votre production d’un brutalisme assumé.

Dans les deux cas vous suspendez les volumes dans l’espace, au bord de la Méditerranée comme en lisière du boulevard périphérique.

Pour la maison de vacances de Bloc vous précisez : « il s’agissait avant tout d’articuler l’espace, de piéger le vide par la rigueur de l’ossature ».

« Un nid d’oiseau métallique », accroché dans la pente.

La maison passera au tribunal pour « trouble esthétique » !

La pente dans le sud ou la présence de carrières dans le sol à Paris, vous ont amené à travailler le squelette de ces bâtiments, à le structurer, pour lutter contre la gravité, pour chercher un état d’apesanteur.

La matérialité de la terre, l’évanescence de l’air. La tension éternelle entre ces éléments, toujours.

La masse, a contrario, vous la mettrez en scène dans plusieurs de vos projets dont certains, comme les centres commerciaux ou les centrales nucléaires, étaient avant vous, hors du champ de l’architecture.

A Nevers dans un quartier périphérique, vous faites émerger, en 1964, l’église Sainte Bernadette du Banlay dans une nouvelle urbanisation constituée de pavillons de la loi Loucheur.

C’est l’inversion des codes : une image de guerre vient véhiculer un message de paix. Une belle intensité, émouvante, même pour qui n’a pas connu la guerre.

Avec Paul Virilio, votre compagnon de route, vous concevez quelque chose comme un bunker. Une architecture de coques, un monolithe de béton fracturé en toiture, ouvert à la précieuse lumière…

Une carapace pour se protéger aussi de la médiocrité ambiante pour dénoncer la violence, la dominer en la sacralisant.

L’église de Nevers s’impose par sa puissance sculpturale.

« Elle n’est pas sortie d’une agence d’architectes mais de la rencontre de deux hommes », direz-vous.

L’église sera inscrite aux Monuments Historiques en 2000, quelques années avant que le Havre moderne de Perret ne fasse son entrée sur la liste du patrimoine mondial.

Vous avez par la suite accompagné l’essor de la société de consommation à la fin des années 1960.

Cette nouvelle génération de magasins sera pour vous une véritable opportunité pour imaginer de nouveaux lieux.

Avec toujours l’expression de la masse, dans le cas de Sens, fracturée par une poussée imaginaire qui évoque la tectonique des plaques ou le fracas de la mer de glace peint par Caspar David Friedrich.

Le romantisme pour transcender l’indigence des paysages commerciaux. Epatant !

C’est aussi un terrain d’expérimentation où vous allez pouvoir mettre en pratique la théorie de la Fonction oblique, comme à Sens, à l’échelle d’un bâtiment de 200 mètres de long.

Il est aujourd’hui en danger. Œuvrons pour qu’il soit conservé !

Ce centre commercial hors norme était votre bâtiment préféré, plus que celui de Reims-Tinqueux qui lui, pourtant, fera la couverture de la revue allemande Bauwelt. L’hypermarché de Sens contenait à vos yeux « plus de Fonction oblique ». Les boutiques sont greffées sur des pentes et les rampes plus acrobatiques.

Vous aurez fait de cette évolution des modes de vie un véritable sujet d’architecture.

Autant dire que vous aviez pris les devants dans la lutte contre la banalisation et le massacre des entrées de ville qu’il faut aujourd’hui arrêter.

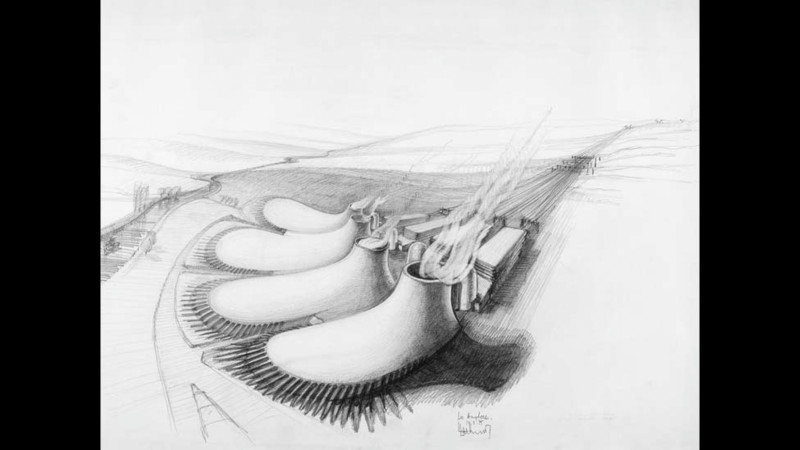

Il est des situations où votre puissance créative ne pouvait mieux coller au sujet : les centrales nucléaires, « les maisons de l’atome », pour reprendre le titre d’un livre.

Un sujet risqué qui va participer à l’ostracisme dont vous avez été victime.

On est venu vous chercher pour construire ces forteresses de l’énergie. « Il faut être moderne ».

L’architecture devait être différente de celle du gaz ou du pétrole.

Vous réunissez alors un collège de neuf architectes dont ceux qui maîtrisent parfaitement le béton comme Paul Andreu, le créateur du terminal historique de Roissy-1 et Roger Taillibert, l’homme du Parc des princes.

Tous deux deviendront membres de notre Académie.

Pas de boîte, « arrondir les angles », c’est la consigne.

Les réacteurs auront des dômes. Dans vos dessins, vous irez jusqu’à imaginer l’usine comme les pieds de Toutankhamon. « Il faut être moderne ».

Mais en sortant, galvanisé, d’une conférence d’Henri Pingusson, auteur du mémorial de la déportation à Paris, un chef-d’œuvre absolu, vous êtes convaincu que l’architecture ouvre tous les possibles.

Le champ de l’utopie auquel vous avez été doublement sensibilisé par Yves Klein et André Bloc est alors grand ouvert.

Tandis que Frydman s’attaque au ciel avec son Paris spatial, et que Maymont se met en tête de construire dans le lit de la Seine, vous virez à l’oblique.

L’oblique qui deviendra une fonction et une obsession.

« Le diable c’est l’oblique » avait prévenu Julien Gracq dans le Beau Ténébreux, un auteur que vous appréciez beaucoup.

Vous en parliez comme d’un mentor.

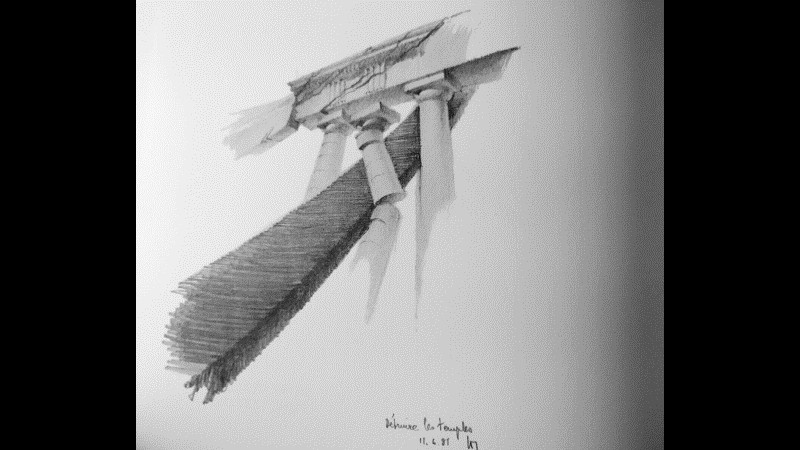

L’écrivain vous rédigera d’ailleurs un texte intitulé Rome, dans l’ouvrage de dessins Colères ou la nécessité de détruire, paru en 1982.

Votre point de vue sur le futur envisagé comme un choc est tranché.

Il est à la fois destructeur et libérateur, en tous les cas sans complaisance.

Il y est question de patrimoine.

C’est dans l’équilibre Héritage/Hérésie que tout se joue.

Vous pensez que du couple destruction/création naît et renaît l’architecture.

Une vision empreinte de sagesse toute orientale.

Je vous cite : « Le temps de l’architecture est vécu comme une cruelle déchirure entre la mémoire et l’imagination, entre la consomption de l’héritage et les vestiges souverains du besoin et de la nécessité de créer ».

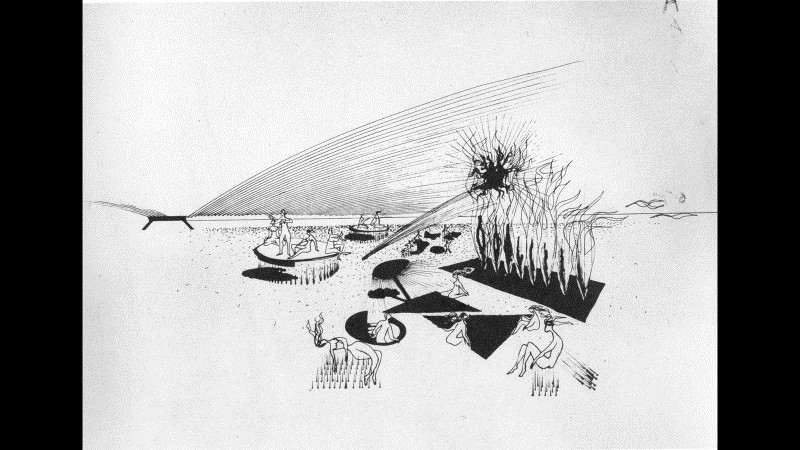

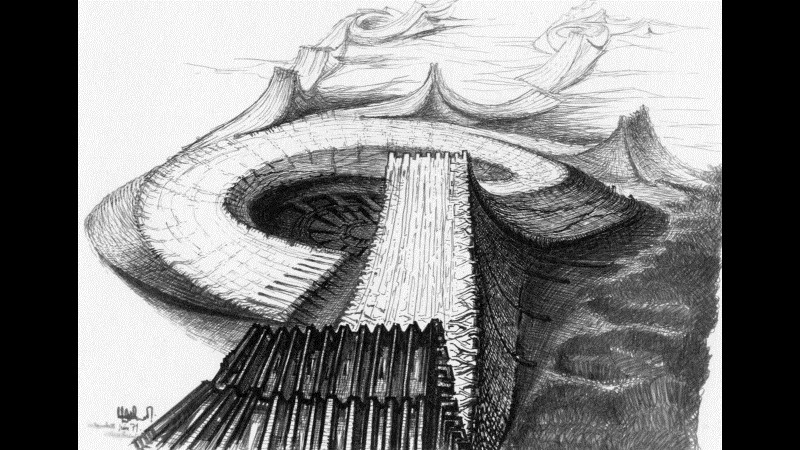

Dans cet ouvrage vos dessins figurent des langues de sol qui déboulent comme un raz-de-marée, une coulée de lave emportant le passé réduit à l’état de fragments.

La fonction oblique en prenant comme matière première le sol, s’attaque aussi très clairement à la modernité.

Cette modernité qui a nié la puissance tectonique du sol en le considérant comme une pure surface fonctionnelle, désincarnée.

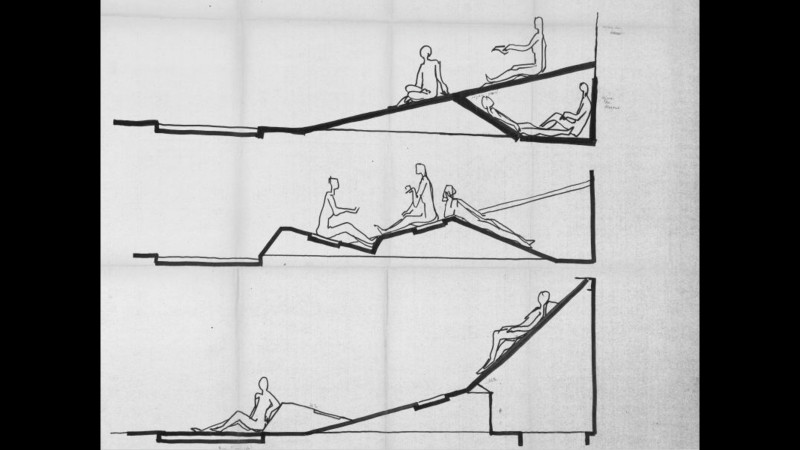

Vous faites alors avec Paul Virilio, dès 1963, « l’hypothèse » des plans inclinés dans la vie quotidienne comme antidote à « la faillite des villes qui ne fonctionnent plus ».

Car il s’agit d’une démarche scientifique. Et vous voulez la vérifier par des expériences que vous ferez avec votre sœur, danseuse, des alpinistes, des marins, et des médecins dont un traitant des troubles de l’équilibre.

« Fixer la vie sur des plans inclinés », c’est l’idée,

« Modifier le support horizontal en le faisant basculer sur une pente de 10 à 35 % ». C’est précis.

C’est une aventure spatiale à laquelle vous nous invitez.

Cette nouvelle « géométrie de l’espace » vous amènera à transformer complètement le pavillon français de la biennale de Venise en 1970.

Votre chemin se sépare alors de celui de Virilio, avec lequel vous êtes en désaccord depuis la fracture idéologique de 1968. Vous assurez alors, la présence française à la Biennale de Venise.

Soulignons que vous êtes le commissaire de la « biennale d’art » car à cette époque la biennale d’architecture n’existe pas encore.

C’est donc l’univers d’un architecte des plus prospectifs qui s’offre alors au public : un univers composé de pentes et de contrepentes.

L’installation qui en dit long, « la ligne de la plus grande pente », est comme un squelette incarné par les interventions d’artistes comme Morellet, Buri, Mannoni…

L’année suivante, l’appartement du peintre Bellaguet à Neuilly, concrétisera l’expérimentation sur le sol à vivre.

Ce projet, comme celui de votre propre maison à Neuilly, la maison « noire » face aux deux jumelles de Le Corbusier, vise à sortir l’architecture de sa statique pour l’installer dans une dynamique ; mettre le corps en mouvement…

Le mouvement, toujours, de plus en plus central dans vos réflexions.

Vous dites : « le plan incliné n’est pas un caprice mais une nouvelle possession dynamique de l’espace ».

Ainsi vous avez vécu dans la pente. Elle fait partie de votre paysage mental.

Je comprends cette sensation.

Changer la situation dans le rapport au sol, c’était le but de la Fonction Oblique. Basée sur l’usage, elle veut affirmer l’idée de continuité, en finir avec la question du mur qui brise l’espace.

Gommer l’obstacle pour rendre la circulation habitable. L’oblique veut provoquer instabilité et déséquilibre.

L’individu est alors dans un état de réceptivité et d’alerte qui l’amène à s’interroger sur sa façon de vivre, de penser.

La lutte contre toute forme de conformisme intellectuel prend forme architecturale.

Nullement naïfs, vous avez compris avec Virilio que vos idées et votre vision humaniste et sociale de l’architecture ne vont pas se réaliser tout de suite…

D’où le projet de laisser une trace écrite avec la revue Architecture Principe, publiée à compte d’auteur.

« La fonction oblique est un signe de rupture pour une époque de rupture », résumera bien plus tard Paul Virilio.

Le paradoxe, en effet, est que la rupture soit annoncée pour une recherche sur plus de continuité.

L’oblique est un hymne à la fluidité spatiale.

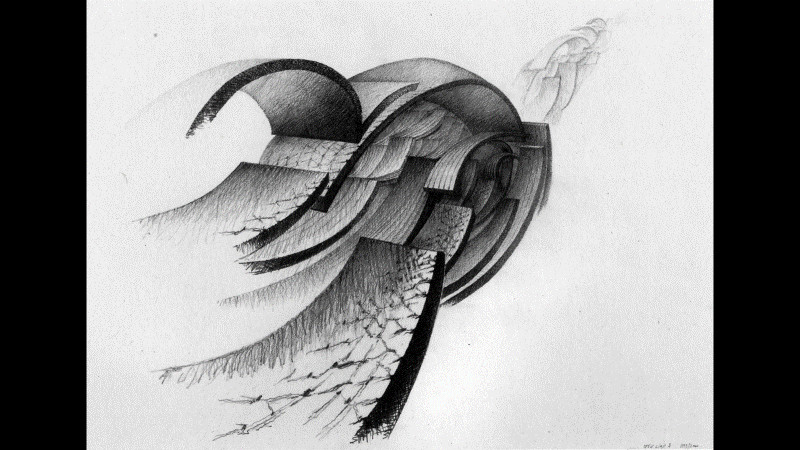

Dans les paysages accidentés que vous imaginez, continuité et rupture se réconcilient grâce à l’association de l’oblique et de la faille.

« Ainsi de faille en faille, de vide en vide habitent les hommes ». Ce sont vos mots.

La synthèse entre l’aérien et le massif, des thèmes distincts dans vos premiers projets, est maintenant réalisée.

Mais pas seulement, Vous ouvrez une troisième voie entre le vertical et l’horizontal, entre le linéaire et la profondeur, entre la grotte et le belvédère, entre la partie et le tout, entre l’intime et le collectif, entre le caché et le visible, entre l’architecture et le territoire.

Vous avez créé ces paysages métaphysiques par le dessin.

Vous nous avez confiés, rayonnant : « le dessin c’est la liberté absolue ». Il est pour vous un outil d’investigation incontournable.

Vous dessinez encore et encore, doucement ou nerveusement, en petit, en grand, avec le poignet posé sur la feuille ou par des gestes amples mobilisant tout votre corps, comme un chamane qui voudrait entrer en communication avec l’au-delà de l’architecture.

« Déplacer l’architecture ». Vous y êtes.

La transmutation de ses fondamentaux est réalisée.

Et vous avez fait plus que la déplacer.

Vous l’avez amplifiée, jusqu’à en faire un paysage sans limites.

Vous avez fusionné l’architecture et le territoire dans des structures fantastiques, pétries de mystère, ramifiées à l’infini pour déployer l’inscription dans l’espace des futures concentrations humaines, jusqu’à l’utopie.

La spirale, les vagues, le turbosite, les collines, les ponts urbains, la ville en marche ont matérialisé vos réflexions sur les déplacements, les flux, les migrations.

L’oblique pour dynamiser les relations sociales et bousculer l’ordre existant. Il s’agissait de déraciner l’habitation pour inventer un autre habiter possible.

Une utopie urbaine humaniste dont l’objectif était de faciliter les migrations de masse, le nomadisme existentiel.

« J’appelle à une culture de la migration parce que je pense que notre nombre sur terre nous obligera à recourir au mouvement des foules et à vivre comme les anciennes sociétés de migration ».

Ces idées dont on peut mesurer aujourd’hui encore le caractère radical, a fait de vous l’un des plus importants utopistes sociaux dans l’histoire récente de l’architecture.

« J’appelle à une culture de la migration ».

Radical ; c’est un mot que je n’aime pas prononcer pour parler d’architecture tant il est aujourd’hui galvaudé.

Mais vous êtes un des rares architectes à pouvoir le porter et à le faire briller.

A force de regarder plus loin vous avez rencontré l’horizon, ressenti l’impérieuse nécessité pour l’homme de pouvoir faire face à l’infini, à un espace où l’esprit peut se déployer.

Vous déclariez : « il faut chercher l’horizon et je me tue toujours à dire que s’il n’y a plus d’horizon, il n’y aura pas de ville intéressante. Et je leur dis faites rentrer l’horizon dans vos villes ».

L’immatérialité de l’horizon, en contrepoint à la dimension cryptique des espaces produits par les pentes entrelacées de la fonction oblique.

Capter la puissance des choses et mettre en tension les contraires vous a toujours intéressé. « Pour que ça pète », pour que surgisse l’imprévu, pour bousculer ce qui existe et voir ce qu’il advient.

L’instabilité encore, dans une pensée dialectique qui vise à formaliser une esthétique du choc, puissante, troublante, inquiétante et optimiste.

« La ville me plaît parce que c’est un conflit, l’architecture me plaît parce que c’est un conflit ».

Vous êtes toujours prêt à en découdre, à prendre des risques, pour rester en alerte, pour rester vivant.

Et pas seulement au plan des idées.

Vous conduisez sport et vous avez pris goût à la vitesse, « ce tutoiement avec la mort » comme vous le dites.

Vous rajoutez pour que la perspective de cette mise en danger soit comprise : « il faut trouver des raisons de sortir de soi autres que le travail ».

Mais il faut en payer le prix. Vous direz : « j’ai eu une vie pleine de doutes et de violences ». Vous étiez une figure idéale pour la jeune génération qui venait régulièrement vous voir.

En quête d’espoir, sans doute, de trouver les moyens de résister à une situation où l’architecte est de moins en moins respecté.

Vous n’avez jamais enseigné, mais vous avez beaucoup transmis.

Votre message était clair.

Il faut affronter le défi de dire non, d’aller toujours au-delà, de toujours se mettre en question.

Avec l’architecture, construire, c’est aussi se construire soi-même.

Permettez-moi de vous dire Claude Parent, dans l’intimité de ce lieu, que si je ne vous ai pas connu, je vous ai croisé à un moment important de ma vie d’étudiant.

J’étais en deuxième année à l’école d’architecture de Marseille sous la chape de plomb d’un enseignement que je trouvais, à tort sûrement, sans intérêt.

On avait beau me dire que construire par la géométrie descriptive l’épure de l’intersection d’une sphère et d’un cône était capital, ça ne me transportait pas vraiment.

Et vous êtes venu donner une conférence.

Je me souviens de vous comme d’un personnage excentrique, plein de panache, virevoltant, capable de tenir en haleine tout l’amphithéâtre en projetant des images de personnages en équilibre précaire sur des plans inclinés.

Votre humour était cinglant, votre intelligence pénétrante.

Quel appel d’air !

Je me souviens de la sensation étrange que vous m’avez laissée. C’était un mélange d’enthousiasme et de crainte devant tant de liberté.

Vous m’avez mis ce jour-là sur un chemin qui m’a permis, lorsque j’ai rencontré un peu plus tard Jacques Lartigue, de percevoir qu’il serait mon guide, mon maître.

Vous aviez comme lui la passion de la vie, du mouvement et cette sagesse qui vous permettait avec légèreté, de modifier profondément les êtres et les choses.

Vous aviez tous les deux le besoin vital d’élever l’esthétique à un art de vivre.

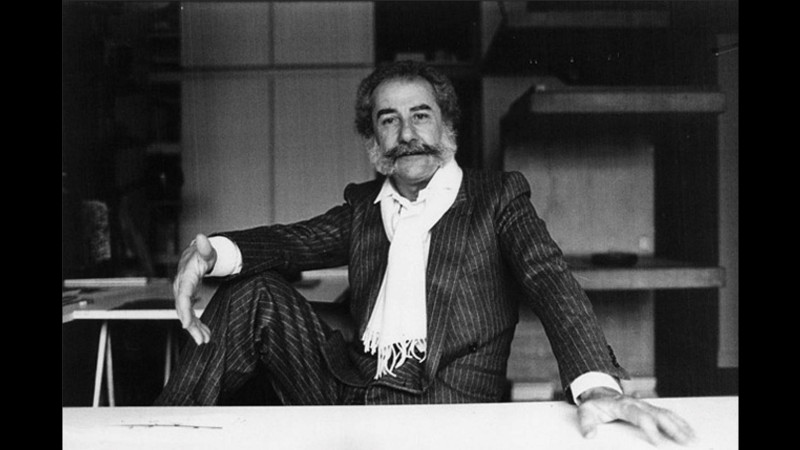

Votre coiffure, vos costumes, vos voitures ont fait de vous un dandy.

Mais un dandy guerrier, dissident, qui combat le rétrécissement des idées, le principe de précaution, les normes et la technocratie.

Pour finir j’ai ressenti dans vos interviews une grande pudeur, une façon très habile de dire ce que vous aviez à dire en préservant votre intimité.

Qu’est-ce que cette attitude protégeait ?

Laissez-moi émettre une hypothèse dans la mesure où elle pourrait éclairer certains aspects de vos recherches.

Lorsque Francis Rambert vous a demandé quel était le bâtiment qui vous avait le plus marqué, vous avez répondu, sans la moindre hésitation : l’Abbaye du Thoronet.

Un chef-d’œuvre où chaque pierre est imprégnée de spiritualité, où proportions, vide et lumière nous parlent de transcendance.

Un lieu capable par son intensité de bousculer nos vies.

Permettez-moi un rappel, légèrement orienté, je l’avoue, de ce que je viens de dire dans ce discours.

Deux personnalités ont été essentielles dans votre parcours.

Yves Klein, l’artiste mystique avec lequel vous êtes entré en osmose au point d’accepter de concevoir son mémorial et de risquer l’aventure du sacré.

Paul Virilio qui se disait « révélationnaire » au lieu de révolutionnaire et qui déclarait puiser dans la spiritualité la grandeur de l’espérance.

Vous avez manifesté votre intérêt pour les églises en bâtissant avec Virilio Sainte-Bernadette-du-Banlay, mais aussi, avec une souscription que vous avez lancée pour terminer celle de Le Corbusier à Firminy.

Les architectes qui vous ont le plus marqué, Franck Lloyd Wright et Georges-Henri Pingusson ont engagé l’architecture dans des questions ouvertement existentielles à partir notamment de parcours initiatiques, qu’il s’agisse de la rampe en spirale tendue vers le ciel du musée Guggenheim de New-York ou de la dimension cryptique du Mémorial de la déportation à Paris.

Cryptique comme les derniers paysages de la fonction oblique, tendus vers un horizon métaphysique.

Et puis je viens de le dire l’abbaye du Thoronet.

Claude Parent, vous apparteniez à une génération éprise de liberté, prête à prendre tous les risques pour bousculer les idées reçues.

Une génération iconoclaste qui n’avait pas peur de dire qu’elle aimait la provocation, la vitesse et les plaisirs de la vie, mais une génération finalement très pudique sur les questions de l’esprit.

L’approche existentielle de l’architecture, la quête spirituelle et le sacré semblent, pourtant, avoir accompagné votre travail, orienté vos recherches, voire constitué leur colonne vertébrale.

Ce n’est qu’une hypothèse mais elle me séduit dans la mesure où elle déstabiliserait un peu la figure officielle que l’histoire est en train de vous dresser et qui risque de recouvrir la complexité de votre personnage.

Une hypothèse qui pourrait prolonger, par les questions qu’elle pose, votre immortalité.

Marc Barani

Mercredi 8 juin 2022