La place publique était autrefois un hymne à l’architecture qui offrait l’espace suffisant pour accueillir des processions solennelles. L’époque actuelle rêve de places végétales et boisées, ‘cool’ et sympathiques. L’équilibre s’avère pourtant bien difficile à trouver.

C’est toujours un peu la même histoire. A peine le projet annoncé que le maire peine à convaincre les commerçants. Les questions de stationnement prennent rapidement le pas sur les autres considérations. Les discussions succèdent au projet, les promesses aux interpellations, la déception aux tensions au point qu’au moment de l’inauguration, une pensée traverse les esprits : «Tout ça pour ça ?»

Comment en est-on arrivé là ? Les places étaient le cœur de la ville, le lieu du commerce et la fierté des habitants. Elles sont devenues un vrai casse-tête urbain pour les élus. Si un nouvel espace vert, une nouvelle promenade ou un équipement culturel modernisé sont toujours favorablement accueillis, il est rarissime que le réaménagement suscite l’enthousiasme de la population. Pourtant, cette indifférence n’empêche pas les programmes de se multiplier dans les villes, quelle que soit leur taille, ne serait-ce que pour vider les places d’une grande partie de leur stationnement.

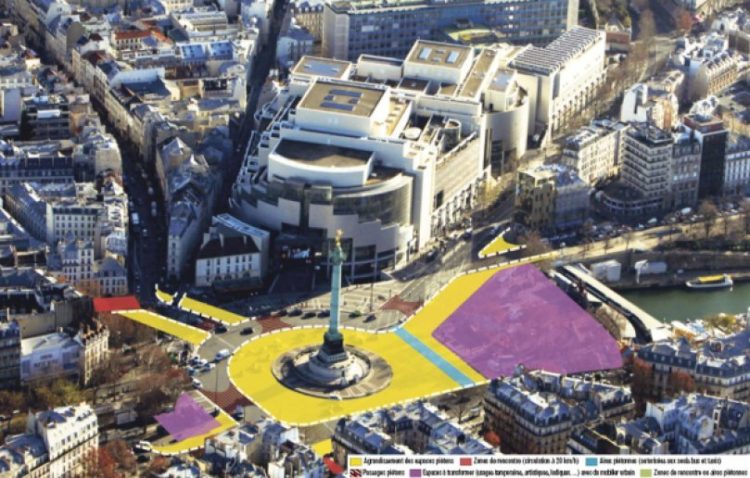

En juin 2015, Paris – que toute les villes s’empressent d’imiter, oubliant par là même que ce qui vaut pour une ville de deux millions d’habitants n’est pas transposable sans risque à une ville cent fois moins grande – a lancé un vaste plan de réaménagement de sept grandes places parisiennes : Bastille, Fêtes, Gambetta, Italie, Madeleine, Nation, Panthéon.*

Depuis le 13 juin dernier, il faut y ajouter des projets de forêts urbaines, notamment sur la place de l’hôtel de ville et le parvis de la gare de Lyon, une idée vouée par avance à l’échec dans une des villes les plus denses du monde. Mais peu importe. Comme souvent, lorsqu’il s’agit d’environnement, les réalisations sont rarement à la hauteur des intentions qui ne lésinent jamais sur la part d’idéalisation.

Des places mal traitées

Heureusement pour les élus, les réaménagements de place peuvent compter sur l’indifférence des habitants qui, n’en espérant rien de particulier, sont par définition rarement déçus. Chacun le sait plus ou moins consciemment : au mieux, cela ne change rien. Au pire, c’est cher payé pour un aménagement moins satisfaisant qu’avant. Dans un cas comme dans l’autre, chacun constate et passe à autre chose.

Après avoir suscité la consternation générale, qui perçoit encore l’échec que constitue la nouvelle place de la République ? Qui se souvient la stupéfaction dont Pierre Marcelle se faisait l’écho en 2013 «devant le néant qui aurait pu relever d’une esthétique revendiquée, n’était son immobilier de furoncles», son «café Monde et Médias» et son «miroir d’eau» perdus sur une place «mal arborée, mal ombragée».

Aujourd’hui, la maltraitance des places se poursuit comme si de rien n’était. Dernier exemple en date, la «nouvelle place du Panthéon» se résume à une quarantaine d’arbres en pots, des plateformes en bois et des bouts de trottoirs en guise de bancs. Sans se prononcer sur le caractère particulièrement décalé du mobilier avec l’architecture classique environnante, le réaménagement, dont la superficialité évoque d’autres opérations à venir – les «nouvelles places» des Terreaux à Lyon ou Nansouty à Bordeaux -, dénote plus une logique de raccommodage que d’un aménagement véritable.

Ici comme ailleurs, les «zones de rencontre», de «végétalisation» renforcée, de «piétonnisation» étendue et de «pacification» généralisée donnent à penser que la place publique serait un mal nécessaire qu’il s’agirait avant tout d’atténuer.

Des places dépassées

A qui devons-nous incriminer la médiocrité des réaménagements ? A Anne Hidalgo et à Gérard Colomb, à tous les élus et à ceux qui les conseillent ? A leur manque d’imagination et de moyens, de courage et de vision ? En fait, ce serait bien tentant et bien pratique.

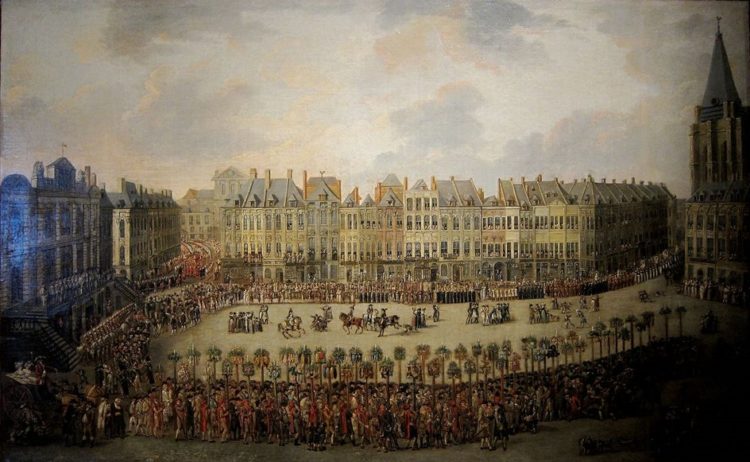

La vérité est pourtant plus simple et plus brutale : la place est un concept dépassé, une vieille idée née avant la ville moderne et qui n’a pas de raison objective de lui survivre. Au Moyen-Age, les places accueillaient les foires ou encore, devant les églises, les processions religieuses. Sous l’ancien régime, les places étaient érigées à la gloire du prince.

C’est sur la place Stanislas à Nancy, la place Nationale à Montauban, la place Bellecour à Lyon, la place de la Bourse à Bordeaux, du Capitole à Toulouse, des Vosges et de la Concorde à Paris, que la ville se met en scène, se représente, manifeste sa grandeur et sa puissance collective. Dans un esprit qui fait l’essence même du baroque, la place est ce lieu où le pouvoir se montre au peuple, y compris lorsque le pouvoir est celui du peuple ou revendiqué par le peuple, ce qui explique bien entendu que, sous les régimes autoritaires, les révolutions se déroulent sur les places plutôt qu’ailleurs.

Que reste-t-il aujourd’hui de cette fonction de représentation du pouvoir et d’autoreprésentation de la ville ? Rien, ou pas grand-chose. On pense bien sûr aux moments de joie que sont les grandes victoires ou les événements festifs, aux marchés ordinaires ou de Noël, mais ces manifestations qui animent l’espace le temps d’une journée ou d’une semaine suffisent à rappeler que la place, dépossédée de la «dimension théâtrale» qui fut la sienne, reste malgré tout un espace qui n’a rien de commun avec un jardin public ou un cours.

C’est bien pour cette raison que les tentatives de «pacification» de la place ont quelque chose de dérisoire : l’opération relève d’une volonté forcenée d’en faire l’inverse de ce qui lui a donné naissance. La place était grandiose, on la voudrait plus humaine. Elle était un hymne à l’architecture, on la voudrait végétale et boisée. Elle ménageait le recul nécessaire pour être admirée, on voudrait la remplir coûte que coûte. Elle était un lieu de procession et de solennité, on la rêverait cool et sympa. L’équation est bien entendu impossible. La plus belle place du monde ne peut donner que ce qu’elle a. Le décalage entre la réalité passée et ce que nous voudrions en faire explique à lui seul bien des échecs. Et chaque année qui passe ne fait que le confirmer.

Des places remplacées

Cela étant dit, toutes les places n’ont pas du sang royal dans les veines. Et c’est heureux. Car pour les places les moins prestigieuses, il existe un avenir sans doute plus conforme à la ville démocratique. Cet avenir consiste à disparaître. A se transformer en coulée verte, en chaussée plus importante, en bout de cours. Toutes les places ne méritent pas d’être conservées. Simple question de bon sens. Il n’y a aucune honte à en convenir.

Même à Paris, les réaménagements des sept places ne se ressemblent pas tous. Les travaux concernant les places Gambetta, de la Madeleine et du Panthéon procèdent d’une approche cosmétique. Il s’agit pour faire simple d’aménager des «places en moins pire» ce qui, nous l’avons vu, ne peut que se conclure au mieux par un résultat sans intérêt, au pire par une dénaturation de l’esprit des lieux.

Mais les autres opérations relèvent d’une logique différente et plus intéressante. L’espace disponible y est plus important, l’historicité du lieu et la cohérence urbaine plus faible. Cela ne suffit pas à transformer une place en jardin. Rien ne garantit que la création de jets d’eau à la surface d’un bassin existant et l’aménagement du gazon en paliers suffiront à faire du centre de la place d’Italie cet «espace convivial propice à la détente, à la rencontre, au jeu» que la municipalité de Paris appelle de ses vœux. Pas plus qu’il n’est évident que la place de la Nation devienne un jardin. Compte tenu de la circulation environnante, le pari est osé mais, faute de mieux, il mérite en tout cas d’être tenté. Même constat pour la place des Fêtes que la ville ambitionne également de réincarner en espace vert.

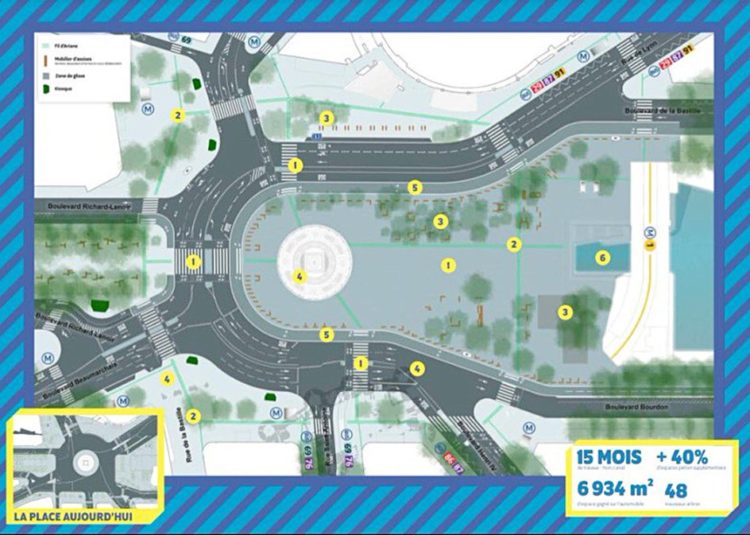

Autre parti pris, sans doute plus ingénieux et finalement plus cohérent : l’intégration de la place dans la continuité d’un espace piétonnier plus vaste. Faire de la Colonne de la Bastille l’extrémité de l’esplanade du port de l’Arsenal, il fallait y penser. La place perd sa centralité – et donc sa fonction de place – pour devenir le point de départ et d’arrivée d’une nouvelle promenade. Bien sûr, a posteriori, le parti pris dégage la force de l’évidence. Mais soyons honnêtes, il fallait y penser. Le jour de l’inauguration, il sera impossible de ne pas en convenir : la plus belle des choses qui pouvait arriver à la place de la Bastille c’était finalement de la prendre pour la faire disparaître.

Franck Gintrand

Retrouvez toutes les chroniques de Franck Gintrand

Lire également notre article A Paris, encore un peu de places pour architectes et urbanistes