A New York, les habitants n’ont visiblement aucune appréhension à vivre dans une tour, au contraire, ni les promoteurs à s’appuyer sur une architecture audacieuse pour rentabiliser leurs projets. En témoigne la Blue Tower, immeuble de logements livré à Manhattan par Bernard Tschumi en octobre 2007, dont c’était pourtant la première réalisation ‘commerciale’.

Le premier étonnement, en découvrant les photos de la ‘Blue Tower’ que Bernard Tschumi a livrée en octobre 2007 dans le Lower East Side de Manhattan à New York est la similitude entre les images réelles et les perspectives connues. Au point que pour l’une d’elle, une vue à l’intérieur d’un appartement, il est difficile de distinguer la pers de la photo. Mais pour des Français qui se demandent comment construire des tours à Paris, chaque étape du projet, abouti en deux ans et demi à peine, est une source de stupéfaction.

«Nous savions que Bernard est l’un des rares architectes contemporains avec la vision et le savoir-faire pour concevoir, dans les contraintes de ce site, un bâtiment unique et beau,» déclarait en août 2005 Angelo Cosentini, promoteur et maître d’ouvrage avec son associé John Carson. Sauf que Bernard Tschumi n’avait encore jamais construit aucun bâtiment commercial.

A New York, explique l’architecte, il y a d’une part les grandes familles de promoteurs – Trump par exemple – qui construisent depuis trois générations, souvent avec les mêmes agences d’architectes depuis trois générations également. Impossible ou presque pour quiconque de travailler avec elles. Puis il y a les francs-tireurs intéressés par l’architecture autant que par la rentabilité qui vont faire appel à des architectes audacieux. Ce fut le cas notamment pour Jean Nouvel et Herzog & De Meuron. Et c’est ainsi qu’en février 2004, Bernard Tschumi reçut un coup de fil : «J’aimerais vous rencontrer, je veux construire une tour,» dit simplement Angelo Cosentini. Lors du rendez-vous, Bernard Tschumi s’étonne du choix du maître d’ouvrage. «On m’a parlé de vous,» s’entend-il répondre. «Nous avons discuté une heure, je lui ai faire parvenir une proposition d’honoraires et, une semaine plus tard, c’était parti,» se souvient Bernard Tschumi.

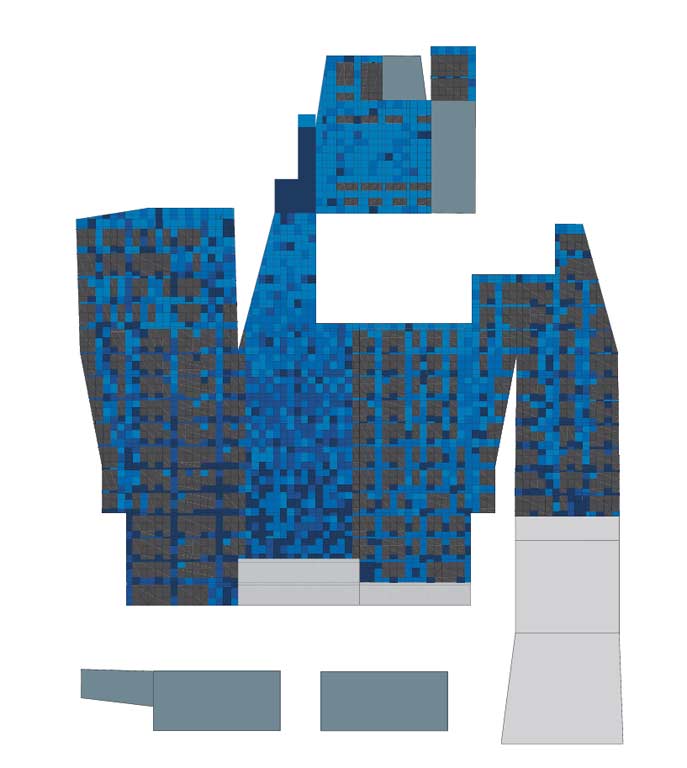

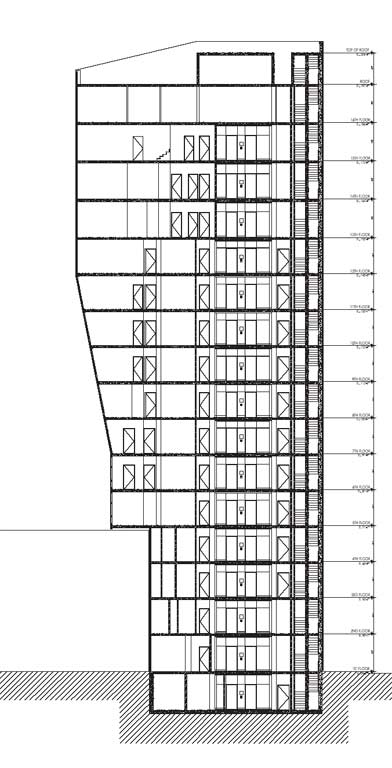

Aujourd’hui, cette tour résidentielle (en structure béton) de 16 étages compte 32 appartements, avec des unités de une (21) à deux chambres (8), des appartements en hauteur couvrant toute la surface de l’étage (2), et un duplex au sommet. La tour est construire en léger porte-à-faux au-dessus d’un immeuble commercial, le promoteur en ayant acquis les ‘droits aériens’. Le mur rideau est pixellisé avec différents panneaux de verre gris et teintes de bleu, des nuances symbolisant l’extrême diversité sociologique et raciale du quartier. A l’intérieur, le mur rideau penché est un atout majeur de nombre d’appartements, lesquels ont pour la plupart des baies vitrées allant du sol au plafond dans le salon et salle à manger. Les appartements des étages 2 à 12 ont des planchers en bambou, sol en pierre naturelle et mur de céramique dans les salles de bains. Plan de travail en pierre blanche dans les cuisines. Les étages supérieurs ont des planchers en bois de palmier. Le toit du troisième étage de l’immeuble commercial a été recyclé en terrasse-jardin pour les résidents de la tour.

La forme de la tour est issue des contraintes légales du site. Mais un mot auparavant quant à son intégration culturelle dans ce paysage urbain sans tour à cet endroit. En effet, la question d’habiter une tour, et a fortiori la construire, ne se pose pas à New York où c’est le marché qui fixe le programme. «Les gens qui y habitent (tous les appartements étaient vendus avant la fin de la construction. NdR) sont heureux de la vue sur le quartier, Wall Street, l’Empire State Building et le Williamsburg Bridge,» relève Bernard Tschumi.

Les tours de Manhattan sont nées d’une volonté de rentabiliser le foncier et plus un quartier devenait désirable et plus on montait en hauteur. Ce qui explique en partie que le Lower East Site, longtemps un quartier pauvre habité de vagues d’émigration successives, n’en comptait pas encore ; la tour blue démontrant a contrario le début d’une nouvelle vocation pour ce quartier. Par ailleurs, il ne fait aucun doute pour un New Yorkais que la qualité de vie est meilleure au 15ème étage qu’au 2ème. Qui plus est, chacun comprend que le coût de construction étant exponentiel au fur et à mesure que l’on monte, la péréquation des charges s’impose. «En France, ce sont les boniches qui habitaient en hauteur, la peur du vide est peut-être inscrite dans les gènes des Français,» s’amuse Bernard Tschumi, très au fait bien sûr des polémiques parisiennes.

Les contraintes légales donc. Bernard Tschumi relève que l’administration américaine en général, celle de New York en particulier, n’est pas moins tatillonne que ne l’est l’administration française. Mais, note-il, la réglementation ne fonctionne pas de la même manière à New York et à Paris. A Paris, la règle concerne l’enveloppe d’un bâtiment, son alignement, son gabarit, les corniches, etc. A New York, le code de la construction n’a rien à voir avec l’apparence mais s’intéresse à la densité et à l’angle d’exposition au soleil de la rue, ce qui conduit généralement à des formes trapézoïdales. «Il n’y a pas de limites de hauteur mais, à cause du trapèze, plus on monte et plus la surface, en fonction de la parcelle, se réduit. La hauteur est donc déterminée quand le m² n’est plus rentable en regard des coûts de construction,» explique Bernard Tschumi.

C’est pourquoi, parlant de la forme de la tour, Bernard Tschumi évoque «une manipulation savante du code». «La question était : comment tirer avantage de ces réglementations pour un bâtiment intéressant visuellement avec le nombre de m² autorisés à cet endroit sur ce site,» dit-il. C’est de cette recherche qu’est né le porte-à-faux qui fait que cette tour est plus large en son milieu qu’à son pied. L’inventivité de Bernard Tschumi a fait le reste puisque, selon le promoteur, «le but était encore de créer, par la seule vertu d’un design inhabituel et spectaculaire, un symbole de la vitalité du quartier». A noter que Bernard Tschumi a conçu cette tour avec une fenêtre qui s’ouvre tous les trois panneaux, permettant que toutes les vitres puissent être nettoyées de l’intérieur. Le tout pour seulement… 17 millions de dollars.

Ainsi, quand les règles d’urbanisme sont respectées, que le bâtiment soit ‘beau’ ou pas ne regarde personne. Puis il est construit rapidement car à New York, «le temps c’est de l’argent». D’ailleurs Bernard Tschumi raconte qu’il existe à New York le métier d’’expedizer’ dont le rôle est justement de faire l’intermédiaire entre le maître d’ouvrage et les services d’urbanisme de la ville afin ‘d’expédier’ les dossiers.

Ce n’est pas tout car il est possible à New York de construire hors de ces règles, une exception nommée ‘variance’. Le processus est alors plus compliqué et plus long. Les règles de prospect et de sécurité demeurent mais d’autres non. Mais il faut alors consulter les comités de quartier et négocier. Le plus intéressant étant encore que les Américains aient imaginé et codifié l’idée même de déroger aux règles. «C’est parfois effrayant de travailler ainsi,» s’amuse encore Bernard Tschumi. Il se souvient ainsi que lors de la conception de sa première réalisation à New York, le Lerner Hall Student Center, sur le campus de Columbia University (dont il fut Dean of Architecture de 1988 à 2003. NdA), qui dérogeait à la règle, «la discussion ne portait sur le bâtiment lui-même mais sur un parking situé un kilomètre plus loin». Une «discussion surréaliste» certes mais qui offre un vaste espace de créativité au maître d’ouvrage et son architecte. D’ailleurs Santiago Calatrava s’était engagé dans le même type de discussion avec les habitants du quartier – encore une histoire de parking – pour la construction de sa tour torsadée à Chicago.

Enfin, quel prix pour ces appartements de prestige neufs au cœur de Manhattan avec une vue qui porte jusqu’à la East River d’un côté et la Hudson river de l’autre ? 745.000 dollars pour les plus petits appartements de 105m², soit à peine 500.000 euros, moins que pour un appartement parisien excentré de même surface.

Christophe Leray

Cet article est paru en première publication sur CyberArchi le 20 février 2008