L’intérêt pour la gestion de la ville se fait par à-coups, provoqués occasionnellement par une sensibilisation médiatique extraordinaire liée à une péripétie de l’actualité ou à une échéance politique.

On s’interrogera aujourd’hui sur les prémices de la science au service de la prospective urbaine à l’usage des futurs candidats aux échéances électorales municipales à venir.

Comme tout être vivant, les collectivités connaîtront dans un avenir proche la saison des amours, celles qui unissent dans un même lit un homme ou une femme à une grande métropole, celles des destins désintéressés des hommes et des femmes qui donnent leur corps et leur âme à la collectivité, comme Pétain en son temps avait fait don de sa personne à la France.

Les signes précurseurs de cette future saison des amours ne trompent pas : les préliminaires se font pressants : grands travaux de voirie pour émerveiller le citadin électeur dès le début de 2020 et concours d’architecture précipités pour ensorceler les associations.

Dans le cadre de ces futures agapes, le devenir de la ville s’enchantera des promesses de kilomètres de pistes cyclables, d’hectares d’agriculture urbaine, de millions d’arbres plantés et de dizaines de milliers de logements neufs…

Les règlements urbains anciens (c’est-à-dire ceux d’une précédente mandature) ne suffiront pas pour gérer, réguler, et bientôt secourir le territoire, il faut aujourd’hui imaginer des systèmes innovants pour doter ces futurs candidats de logiques urbaines en lieu et place des anecdotes ou des fables usuelles en de telles périodes de danses nuptiales.

Deux logiques s’affrontent pour appréhender la ville de façon systémique : la logique biomimétique qui considère la ville, en tant que matière vivante, comme le produit de toutes les interactions entre tous les phénomènes qui la composent. Cette approche a été l’objet de la vingtaine de publications sur le développement de la génétique urbaine précédent cette chronique de rentrée.

On y a évoqué les interactions entre le pas nonchalant du gardien de parc parisien et la valse des taxis autour du terre-plein de la place de l’Opéra, ainsi que la détermination de la touffe d’herbe, malgré le déchaînement des services de la voirie municipale, à pousser rue Duranton (de Ferdinand Duranton, fils d’un commissaire des colonies et d’une créole, qui participa aux campagnes napoléoniennes puis, nommé commis auxiliaire de la Marine, il voyage aux Antilles puis au Sénégal où il dirige le poste de Dagana. Devenu facteur à Bakel de la Compagnie commerciale de Galam, il explore le Bambouk et le Boundou et atteint en 1823 les chutes du Félou).

Inutile de revenir sur les délices des digressions urbaines inspirées par toutes les déviances de la nature sur lesquelles des milliers de pages ont été déjà écrites, et pas seulement en littérature, puisque la plus belle de toutes ces pages sur les immondes phénomènes de la régénérescence de la nature avec toute cette montée de sève dégueulasse a été écrite par Stravinsky dans le Sacre du printemps.

«… J’entrevis dans mon imagination le spectacle d’un grand rite sacral païen : les vieux sages, assis en cercle, et observant la danse à la mort d’une jeune fille, qu’ils sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps …»

L’autre logique de l’appréhension urbaine est la conception paramétrique, où la ville est mise en équation pour systématiser les relations entre les différentes composantes. C’est cette logique qui a prévalu à l’évocation des plus récentes statistiques sur la dérive foncière de Paris.

Intéressante, cette approche statistique a récemment permis à l’APUR de dresser un portrait quantifié de la gentrification en cours à Paris, en citant l’explosion des magasins d’alimentation «circuits courts» dans le XIe arrondissement, en relation avec la disparition complète des artisans du bâtiment rejetés en banlieue alors qu’explosent les magasins de vélo et les échoppes d’alimentation de grand luxe et factoreries diverses (cf «fooding culturel» in Ou se niche le gène de la gentrification dans tome 1 : Séquençage du Génome Urbain).

L’intérêt de cette approche est la quantification systématique des phénomènes urbains et donc leur appréhension mathématique sinon sensible.

Rappelons que la statistique est l’ensemble des sciences et techniques d’interprétation mathématique de données complexes et nombreuses, permettant de faire des prévisions. Donc on peut grâce à celles-ci prévoir la disparition prochaine des 178 tapissiers et ébénistes (sur 588 en 2003) ou des 38 encadreurs restants et se battant contre l’adversité et la lente disparition de leur espèce.

Les statistiques cherchent à prévoir par l’extrapolation et c’est à Adolphe Quetelet que l’on doit l’idée que la statistique est une science s’appuyant sur les probabilités.

Ainsi, grâce à l’apport de cette science, il est possible, en conjuguant le vent de liberté et de créativité en matière de nouveaux engins pour se déplacer en ville et l’étude statistique des accidents de trottinettes à Paris, de prévoir avec une marge d’erreur particulièrement faible la prochaine inflation réglementaire sur les sujets de la mobilité à Paris.

Pierre-Simon de Laplace fait entrer l’analyse dans la théorie des probabilités dans sa théorie analytique de 1812 qui restera longtemps un monument. Son livre donne une première version du théorème central limite qui ne s’applique alors que pour une variable à deux états, par exemple pile ou face mais pas un dé à 6 faces. Il faudra attendre 1901 pour en voir apparaître la première version générale par Liapounov.

C’est aussi dans ce traité qu’apparaît la méthode de Laplace pour l’évaluation asymptotique de certaines intégrales dont on peut, par exemple, s’inspirer pour établir une relation «comptable» entre la production de gaz à effet de serre et la capacité à la résorber à l’échelle la plus petite du territoire, c’est à dire à la parcelle même. C’est sans doute par paresse ou ignorance de cette approche paramétrique que la réglementation continue, à longueur de PLU, à considérer un «taux de végétalisation» indistinctement exprimé par un pourcentage du terrain à bâtir sans imaginer que l’objet construit sera sans doute, à différents degrés, émetteur du simple au centuple de gaz à effet de serre (in le Métabolisme Respiratoire – Archistorm 2015)

Alors la génétique urbaine ou la statistique sont-elles inconciliables pour paramétrer les évolutions urbaines ? La génétique urbaine semble sans doute au mieux rousseauiste, au pire laxiste (le laisser faire de la nature bienveillante), alors que la statistique semble déterministe ou dirigiste.

Pour illustrer une approche biomimétique de la reproduction des tissus urbains : la butte Bergeyre, dans le XIXe arrondissement est issue de l’union entre les déblais issus de la construction du parc des buttes Chaumont au XIXe siècle, et l’établissement de logements pour les cadres du parti communiste français dont le siège se situe juste en dessous.

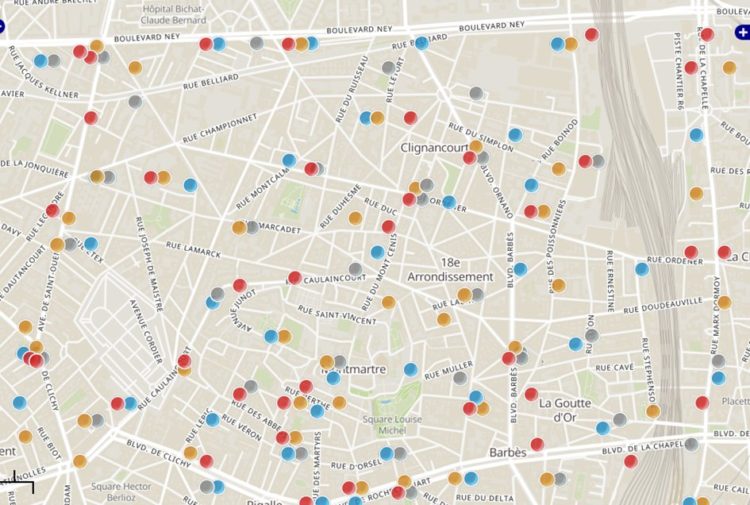

Une illustration du propos paramétrique est, ci-dessous, la carte de l’implantation des 156 antennes de mobiles du XVIIIe arrondissement :

– Orange, c’est (naturellement) Orange

– Rouge c’est SFR

– Bleu Bouygues Telecom

– Et gris Free Mobile

Ces illustrations montrent les contradictions entre les deux approches évoquées ci-dessus, et, pour éviter les errements sous-tendus par la prospective urbaine, pourquoi ne pas considérer la conjugaison de ces deux démarches puisque l’objectif de l’autorégulation en milieu urbain passe forcément par l’auto contrôle. Ce qui tendrait à définir une notion nouvelle de cybernétique urbaine, d’inspiration bionique qui guiderait nos pas à mi-chemin entre la génétique et la statistique.

François Scali

Retrouvez toutes les chroniques de François Scali