Architecte-bâtisseur ? Architecte-réparateur ? Ligne de front ou ligne de fuite ? Comment porter l’héritage d’une ville assiégée ? Comment traverser le conflit, les disciplines et technologies pour rebâtir le sens ? Éléments de réponse avec l’architecte Boris Cindric (I/IV).

L’architecte Boris Cindric, né en 1968 à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, a trouvé refuge en France après avoir combattu dans les forces bosniennes tout au long du siège de Sarajevo (6 avril 1992 – 29 février 1996). Après avoir collaboré avec des agences telles AREP, Arte Charpentier, Christian de Portzamparc, Valode & Pistre, il a fondé en 2003 l’Atelier d’Architecture Boris Cindric (AABC).

La première ligne

Il y a deux types de lignes qui fondent un architecte. La première est celle que l’on trace, nette et confiante, sur une feuille de papier encore vierge. C’est une ligne de certitude, une promesse de futur. À Sarajevo, où je suis né dans une famille d’architectes, cette ligne était une double évidence : c’était un héritage intime, presque une prédestination, qui portait aussi en elle l’écho plus large du modernisme socialiste. C’était un trait au service du collectif, dessiné pour bâtir une société nouvelle, fonctionnelle et égalitaire. C’était la ligne du bâtisseur.

La seconde ligne est celle que l’on subit. C’est une ligne de fracture, une balafre qui déchire le tissu urbain et les âmes qui l’habitent. Pour moi, cette ligne fut celle du siège de ma ville natale. Une ligne de front invisible et pourtant omniprésente, qui a transformé chaque rue en danger potentiel et chaque fenêtre en vulnérabilité. Cette ligne-là ne construit pas ; elle expose, elle mutile. Elle m’a appris, dans la douleur, que le premier rôle de l’architecte n’est peut-être pas de bâtir, mais de comprendre, de soigner, de réparer.

Ce texte est le récit du dialogue incessant entre ces deux lignes. C’est le parcours d’une pensée architecturale façonnée par la rigueur d’un idéal, brisée par la guerre, puis patiemment reconstruite dans l’exil, au contact de nouvelles cultures et face aux vertigineux bouleversements de notre temps. C’est une réflexion sur la métamorphose de notre métier, qui nous oblige aujourd’hui, plus que jamais, à tout réapprendre.

L’héritage de Sarajevo

L’architecte-bâtisseur : une trajectoire prédestinée

Mon premier souvenir d’architecture n’est pas une idéologie, mais une atmosphère. Celle de notre appartement à Sarajevo, qui était aussi l’atelier de mes parents architectes. C’était un lieu de création constante, rempli de l’odeur du papier, de la poussière de plâtre des maquettes et du son des débats passionnés sur une courbe, un matériau, un détail constructif. J’ai appris l’architecture à travers leurs mains, leur regard, leur exigence. Ils m’ont transmis non pas une doctrine, mais une éthique du métier : la fierté du dessin juste, le respect de la matière et la quête d’une forme qui ait du sens.

On imagine souvent cette période comme un bloc monolithique où l’architecte était un simple exécutant au service de l’État. La réalité, du moins celle que j’ai vécue au sein de ma famille, était bien plus nuancée. Certes, le régime socialiste ne permettait pas de se lancer facilement dans une entreprise privée et les grandes commandes publiques structuraient la profession. Mais cette situation offrait, paradoxalement, une immense liberté de pensée. Libérés en partie des contraintes purement commerciales, les architectes pouvaient se livrer à une recherche formelle et spatiale d’une grande audace. Le modernisme yougoslave, souvent sculptural et expressif, témoigne de cette vitalité. Il y avait une marge de manoœvre, un espace pour l’expérimentation et la signature personnelle, bien plus large qu’on ne le suppose.

J’ai donc grandi avec cette double influence : la passion quasi artisanale du projet, héritée de mes parents, et l’ambition de construire à grande échelle, de façonner des pans entiers de la ville, offerte par le contexte de l’époque. Ma trajectoire semblait ainsi tracée, non pas par un diktat politique, mais par une culture familiale et professionnelle qui voyait dans chaque projet une opportunité de création.

L’architecte-réparateur : la leçon du siège

La guerre. Et avec elle, toutes les certitudes se sont effondrées. Du jour au lendemain, l’étudiant en architecture est aussi devenu un soldat, plongé dans la défense de sa propre ville. L’architecture n’était plus une question de conception pour le futur mais une question de survie dans l’instant. Le grand plan d’urbanisme s’est dissous dans une myriade de micro décisions vitales : comment colmater une fenêtre pour se protéger du froid et des tirs ? Comment créer un passage sécurisé entre deux immeubles ? Comment organiser un point d’eau ?

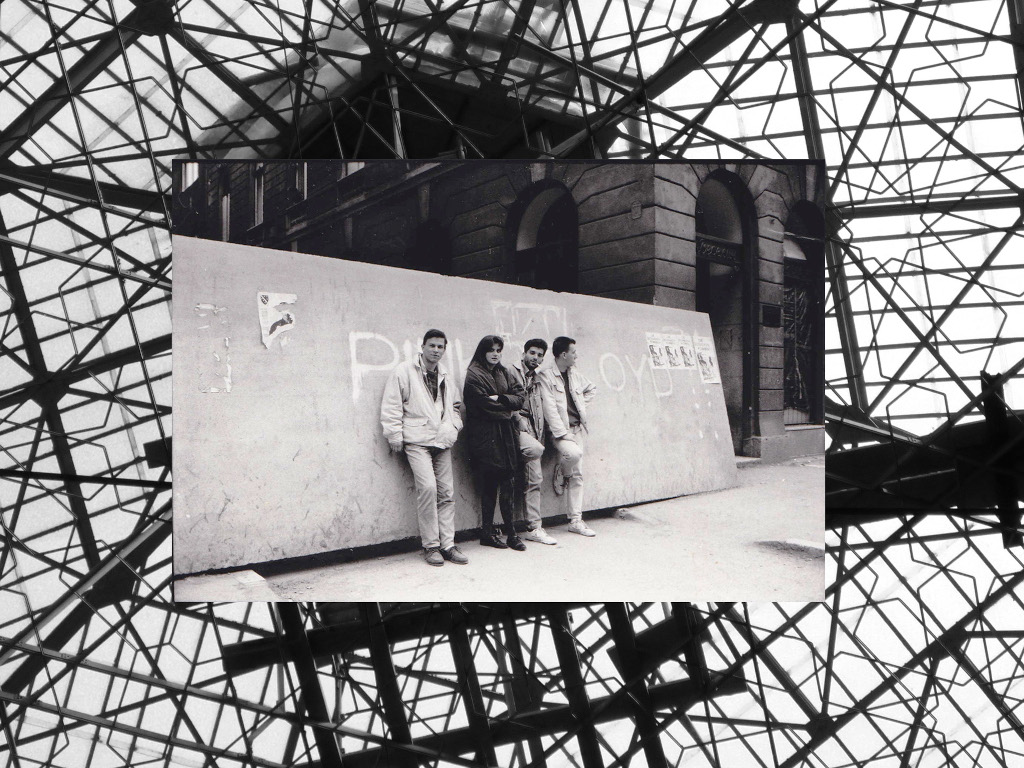

Cependant, au-delà de la survie immédiate, un autre engagement est né au cœur du chaos : celui d’une résilience urbaine active. Avec d’autres étudiants, nous avons pris nos carnets, non pour imaginer de nouveaux mondes, mais pour témoigner du nôtre qui s’effondrait. Nous dessinions le siège. Chaque façade éventrée, chaque impact d’obus devenait un relevé, une trace à préserver pour la mémoire.

Simultanément, dans les caves, nous passions des heures à recopier à la main les livres d’architecture que nous pouvions sauver. C’était un acte de résistance : archiver la destruction pour ne pas oublier, et sauvegarder la connaissance pour pouvoir, un jour, espérer reconstruire.

Au milieu de cette résistance, un événement inattendu, presque surréel, est venu tout éclairer. Je revois encore l’architecte de renommée mondiale, Thom Mayne, de passage dans une ville assiégée, venir nous rejoindre, mes amis, mes collègues étudiants en architecture et moi, dans l’atelier de mes parents. Pendant les quelques heures où nous n’étions pas sur les lignes de front, cet atelier devenait notre refuge. Là, au milieu du chaos, nous nous sommes mis à dessiner avec lui. Pas seulement les ruines, mais un Sarajevo futur, un Sarajevo possible. Dessiner l’avenir sur les cicatrices du présent.

Cette expérience fut inoubliable, un basculement total de mon regard. Travailler avec une telle figure, dans de telles conditions, affirmait que l’architecture n’était plus seulement un acte de mémoire ; elle pouvait redevenir un acte d’espoir radical, la preuve que même au cœur du néant, on pouvait encore concevoir un futur, aussi incertain soit-il.

L’histoire, notre histoire, a basculé en quelques jours. Pour un architecte, c’est un moment aussi terrible qu’immense. Il est rare de vivre en si peu de temps ce que l’on apprend d’ordinaire en toute une vie. L’architecte-bâtisseur s’est effacé, pour laisser place à l’architecte-réparateur, à l’architecte-archiviste, mais aussi, grâce à ce moment suspendu, à l’architecte capable d’entrevoir la reconstruction. L’architecture est devenue, dans cet instant, une affaire de survie, de mémoire, de soin, et d’un espoir tenace.

Boris Cindric

Tous les chapitres de la série L’Architecte-Apprenant :

– l’héritage de Sarajevo (I/IV)

– L’Exil et la Médiation (II/IV)

– Le Grand Réapprentissage (III/IV)

– Architecturer l’Avenir (IV/IV)