Querelle des vitraux 2024 ? Que réclament exactement ces défenseurs acharnés du patrimoine ? Surtout compte tenu du peu de considération portée hier encore pour les grisailles de Viollet-le-Duc. Décryptage.

« […] nous ne contestons pas les vitraux qui seront proposés, que nous n’avons forcément pas vus, nous nous battons contre le principe de remplacement des vitraux de Viollet-le-Duc, qui font partie du monument historique, n’ont pas été abîmés par l’incendie et ont même fait l’objet d’une restauration. Devant cette volonté que rien ne semble pouvoir arrêter, il faut désormais passer à l’étape supérieure et employer, dès que cela sera possible, l’arme judiciaire. Une association de protection du patrimoine (la plus ancienne, reconnue d’utilité publique), Sites & Monuments, est prête à cela, soit dès qu’une autorisation de travaux sera déposée, soit si c’est possible (seul un avocat pourra le déterminer), dès maintenant puisque le concours est déjà bien avancé ».

C’est en ces mots que Didier Rykner s’exprimait le 5 septembre 2024 dans un article, un énième sur le sujet, intitulé « Vitraux de Notre-Dame : aidons Sites & Monuments à porter le combat devant la Justice » paru dans La Tribune de l’Art. Il semblerait cependant que l’Élysée, et par conséquent le ministère de la Culture, ait été insensible à la pétition « Conservons à Notre‑Dame les vitraux de Viollet‑le‑Duc » lancée en décembre 2023 par Didier Rykner via La Tribune de l’Art et signée à ce jour par plus de 230 000 personnes dont Jordan Bardella.

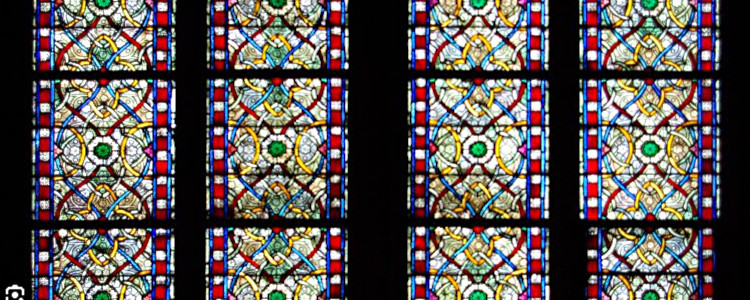

Que réclament exactement ces défenseurs acharnés du patrimoine ? Le maintien des vitraux à fond clair et motifs géométriques, appelés « grisailles », qui éclairent six des sept chapelles du bas‑côté sud de la nef. L’architecte restaurateur les avait commandés en 1863-1864 à son fidèle verrier Alfred Gérente dans le but de remplacer les verrières blanches installées au XVIIIe siècle après la destruction des vitraux médiévaux ordonnée par les chanoines soucieux alors de mieux éclairer leur cathédrale. Les « vitraux de Viollet-le-Duc » sont donc aujourd’hui menacés d’être remplacés à leur tour par des œuvres contemporaines, une façon pour notre siècle de laisser sa marque maintenant que toutes les traces du sinistre du 15 avril 2019 sont effacées.

Les grisailles du XIXe siècle seraient ainsi déposées dans le futur musée de Notre-Dame bien qu’en soi, osons le dire, elles ne présentent pas d’intérêt majeur au regard de l’art ; les remplacer par des œuvres contemporaines qui pourraient être belles n’est pas à mon avis une idée qu’il faut combattre par principe.

Des grisailles du XIXe siècle, il en restera encore beaucoup dans Notre-Dame de Paris comme il n’y en a hélas que trop dans nos plus grandes cathédrales et nos plus anciennes églises qui ont perdu au fil du temps leurs merveilleuses parures d’origine. Qui s’arrêtait dans les chapelles des bas-côtés pour en admirer les grisailles de Viollet‑le‑Duc ? De nouveaux vitraux ne pourraient-ils pas susciter de l’admiration plutôt que de l’indifférence ? Dans cette nouvelle querelle des anciens et des modernes, dont le champ de bataille est une fois de plus Notre-Dame de Paris, de constater que les premiers, plus sûrement encore que les seconds, oublient de rappeler que les immenses grisailles commandées par Viollet‑le‑Duc pour les fenêtres hautes de la nef ont été déposées et remplacées entre 1961 et 1965 par des créations abstraites de Jacques Le Chevallier.

Déjà, dans les années ‘30, une douzaine d’artistes, dont Jacques Le Chevallier, avaient reçu la commande de vitraux figuratifs pour la nef de Notre-Dame ; ils furent tout d’abord montrés au public dans le pavillon pontifical de l’exposition universelle de 1937 avant d’être installés dans la cathédrale, courant décembre 1938, au grand dam des conservateurs. La déclaration de la guerre, le 3 septembre 1939, mit un terme à cette grande affaire : dès le lendemain la dépose des verrières de la discorde, composées de deux lancettes et d’une rose de quelque trois mètres de diamètre pour une hauteur totale d’environ neuf mètres, était entreprise. Les panneaux modernes furent ainsi remisés un peu plus bas dans les tribunes ou rendus à leurs concepteurs, et les grisailles de Viollet‑le‑Duc purent regagner leur place pour une vingtaine d’années encore.

Dans une exposition intitulée « Notre‑Dame de Paris – La querelle des vitraux, 1935-1965 »* qui se tient jusqu’au 5 janvier 2025 à la Cité du vitrail de Troyes, plusieurs de ces impressionnantes peintures sur verre des années ‘30 sont visibles de près et, pour les avoir vues, je puis dire qu’elles sont à mon sens dignes d’un musée, et a fortiori d’une cathédrale. À la question « Que sont devenus les vitraux de Viollet‑le‑Duc ? » Marie‑Hélène Didier, commissaire de l’exposition, apporte une réponse édifiante dans le hors-série du magazine BeauxArts de juillet 2024 : « Il en reste peu, et beaucoup de fragments. Il subsiste cependant une rose complète et une baie presque complète, mais la rose ne correspond pas forcément à la baie. C’est peu sur douze vitraux, lesquels furent certainement détruits et remplacés par des vitraux de Jacques Le Chevallier ».

Nous voyons par là le peu de considération portée hier encore pour les grisailles de Viollet-le-Duc. Ce n’était pas l’élimination de celles-ci qui faisait débat mais bien l’intrusion de l’art contemporain dans la cathédrale alors même que Notre-Dame de Paris a toujours été ouverte à la nouveauté puisque chaque siècle a apporté sa touche au gré des modes. En voulant créer une cathédrale idéale qui n’avait jamais existé, Viollet-le-Duc se posait lui aussi en chantre de la mode de son temps, celle d’un Moyen Âge fantasmé dans laquelle on trouvait, pour la mieux imposer, toutes les justifications historiques ou archéologiques, quitte à les inventer.

Les contemporains du célèbre architecte restaurateur en étaient conscients et s’en inquiétaient : « Il paraît que Viollet-le-Duc et vous, vous allez détruire Notre‑Dame ». Cette boutade lancée par Napoléon III à Prosper Mérimée, l’inspecteur général des monuments historiques, en dit long sur la défiance grandissante des Parisiens vis‑à‑vis du chantier de restauration qui avançait en ce milieu des années 1850 avec toujours plus d’audace, jusqu’à s’éloigner grandement du projet initial de 1844 qui s’était montré beaucoup plus soucieux d’authenticité.

Dix ans plus tard le constat était amer pour la plupart des amoureux des vieilles pierres qui avait connu Notre-Dame avant les transformations radicales de Viollet-le-Duc. Elles ne lui furent pas pardonnées de sitôt. Il est intéressant à ce propos de lire la presse généraliste de la fin des années 1930, celle précisément qui ne voyait pas d’un bon œil l’école moderne s’introduire de manière aussi ostentatoire dans la cathédrale.

À gauche : André Rinuy (1897-1989), Saint-Louis, détail, 1937. Troyes, Cité du Vitrail, dépôt de la DRAC Ile-de-France. @Corentin Péchiné. Ces vitraux ont été réalisés pour Notre-Dame de Paris, déposés en 1939

Un extrait de l’article « NON ! de grâce pas de vitraux modernes à Notre‑Dame », paru à la une du quotidien L’Époque le 9 décembre 1938, nous en offre un exemple : « De toute évidence la place de ces vitraux, dissemblables et passablement heurtés, comme il convient à des œuvres contemporaines, était quelque église neuve, de celles que dans la banlieue ou dans les faubourgs de Paris, érige la piété clairvoyante du cardinal Verdier. Là ces verrières, aux tons crus, aux raccourcis d’un hiératisme savant, auraient trouvé le cadre qui leur convenait. Il faut croire que cette évidence n’est pas aveuglante, car un complot a été ourdi pour les placer ni plus ni moins qu’à Notre‑Dame ! Je dis bien à Notre-Dame. Oui, à Notre-Dame de Paris. Parfaitement, dans l’église métropolitaine. Je connais un savant prélat – mettons, si vous voulez, un cardinal – qui aime à dire : “ Paris ? Notre-Dame ? Je n’aime pas les monuments de Viollet-le-Duc “. De fait, les arrangements que le grand architecte de Napoléon III fit subir à Notre-Dame lui donnent trop volontiers ce genre de chic qui fait du Père-Lachaise un style supplémentaire en marge des autres styles. À peu près à la même époque on y a introduit des vitraux, dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils valent les fioritures et les colifichets de Viollet-le-Duc, avec ses pâtisseries pseudo-gothiques et ses cortèges d’anges inutiles perchés sur les toitures. Mais de ce qu’une expérience fut lamentable, s’ensuit-il qu’il convienne de l’aggraver ? Il est permis de se poser la question ».

L’article est signé par l’essayiste René Johannet. Ce proche de l’Action française – l’extrême-droite qui surinvestit le patrimoine est une vieille histoire – ne s’érige pas en défenseur de Viollet-le-Duc ; tout au contraire, en homme de culture, Johannet dit ce qu’un Bardella ne dit pas par ignorance ou par calcul : la restauration de Notre-Dame de Paris par Viollet‑le‑Duc fut une « expérience lamentable ». Même si à bien des égards la chose n’est que trop vraie, qui oserait faire un pareil constat aujourd’hui ? Certainement pas les plus énervés des défenseurs du patrimoine persuadés que le temps a donné ses lettres de noblesse aux transformations du XIXe siècle, lesquelles ne sont pas discernables à leurs yeux de l’œuvre d’origine.

Depuis la rétrospective Viollet-le-Duc en 1979 au Grand Palais, véritable procès en réhabilitation de l’architecte, on s’ingénie à ne trouver à ce dernier que des qualités. Des qualités, il en a, mais n’occultons pas pour autant ce qu’il a fait subir à la plus célèbre des cathédrales et ne soyons pas obligés d’accepter qu’il en a fait un chef‑d’œuvre comme le proclamait le titre d’un article du magazine GEO au lendemain de l’incendie du 15 avril 2019 : « Notre-Dame de Paris : Viollet-le-Duc, l’architecte qui fit de la cathédrale un chef-d’œuvre. » Comment ? Notre-Dame de Paris a dû attendre l’intervention de Viollet-le-Duc pour devenir un chef-d’œuvre ? Il faut être de notre siècle pour oser une telle sortie !

Viollet-le-Duc est responsable de la disparition des derniers panneaux médiévaux qui subsistaient dans les trois roses, nous l’avons vu dans un précédent article.** La vente par Sotheby’s le 17 juin 2015 de deux panneaux du XIIIe siècle provenant de la rose nord, la présence de deux autres panneaux de la même rose dans un musée municipal de Genève et un autre provenant de la rose sud dans un musée municipal d’Anvers sont des preuves indéniables qu’un trafic de vitraux anciens a existé du temps de la restauration de la cathédrale au XIXe siècle. Ces vitraux ont été volés alors que la cathédrale appartenait à l’État et vendus par conséquent sous le manteau dès cette époque à des collectionneurs privés. La vente par Sotheby’s, qui prouve que le trafic perdure, a pu avoir lieu parce que le service du patrimoine – en toutes connaissances de cause – lui a délivré un certificat d’exportation.

Par une lettre datée du 18 septembre 2023, Isabelle Chave, alors sous‑directrice des monuments historiques et des sites patrimoniaux, me confirmait cette information inouïe. Le 21 novembre suivant, je faisais parvenir par courriel un scan de cette lettre à Didier Rykner en lui contant tout cela avec force détails. La voilà l’affaire intéressante dont il faudrait parler. Le voilà le vrai scandale patrimonial qu’il faut dénoncer parce qu’il est question ici de dizaines de mètres carrés de vitraux majoritairement du XIIIe siècle qui ont été volés au XIXe siècle et qui peuvent encore être vendus dans l’indifférence générale alors qu’ils sont le bien de tous.

S’il faut crier au scandale pour les vitraux de Viollet-le-Duc visons les originaux qu’il a supprimés dans les trois grandes roses de Notre‑Dame de Paris et non pas les néogothiques qu’il a placés dans les chapelles des bas-côtés de la nef. Parlons du recel de vol de vitraux anciens à l’encontre de l’État et non pas du dépôt de vitraux du XIXe siècle voulu par le président de la République et l’archevêque de Paris ! L’affaire des vitraux de Viollet-le-Duc devrait commencer par là, mais cette affaire-là Didier Rykner ne l’a pas relayée.

Le 1er juin 2024, dans le Le duel de La Tribune de l’Art n° I : Camille Pascal – Didier Rykner, les vitraux de la discorde, les deux hommes devisaient sur le remplacement des vitraux de Viollet‑le‑Duc. À la fin de cette émission enregistrée, d’entendre à la 43ème minute Camille Pascal, conseiller d’État, ajouter : « Bon, il y a aussi une chose qui est en train maintenant d’apparaître, alors sur un autre média que le vôtre, ça m’a beaucoup surpris, j’attends de voir… c’est que, contrairement aussi à ce qu’on a dit, les vitraux des roses… il se pourrait bien qu’une grande partie soit du XIXe parce que le reste a été vendu… »

Et Didier Rykner de répliquer : « Oui…alors ça… Alors, je n’ai pas du tout enquêté, j’ai vu ça effectivement, c’était sur Chroniques d’architecture […] Oui pourquoi pas, je ne veux pas me prononcer là-dessus, je me suis dit, quelqu’un me l’a signalé… il faut vraiment enquêter, j’ai des petits doutes quand même, d’abord, effectivement, parce que ça se base sur des comparaisons entre des dessins et ce qui existe aujourd’hui, or on sait que les dessins, qui sont faits… qui sont faits euh… la grille de Versailles… ».

Or dans l’article « Les roses – fanées ? – de Notre-Dame »*** paru le 14 mai 2024, j’avais justement pris soin de ne montrer que des photographies : celles représentant les quatre anges originaux volés dans les écoinçons de la rose nord en 1862 et celles représentant les copies actuellement en place, captures d’écran que j’ai pu faire grâce au Gigascope, cette prodigieuse technologie mise à la disposition du public sur le site du ministère de la Culture. Je signale ici à Didier Rykner que j’ai déjà mené l’enquête sur les vitraux des roses de Notre-Dame de Paris. Qu’il ne se donne pas cette peine : le dossier est en ligne sur le site de l’association Lumière sur le patrimoine.

Philippe Machicote

* Cité du Vitrail, Troyes : Notre-Dame de Paris : la querelle des vitraux (1935-1965)

**Retrouver toutes les Chroniques de Philippe Machicote

*** Les roses – fanées ? – de Notre-Dame de Paris

En savoir plus : l’association Lumière sur le patrimoine