La flèche de Notre-Dame de Paris ? Quelle flèche ? Le mieux ne serait-il pas de s’en remettre à l’érudition d’Antoine-Pierre-Marie Gilbert (1785-1858), dernier représentant d’une dynastie de « grands sonneurs » mais aussi auteur d’une Description historique de la basilique métropolitaine de Paris ?

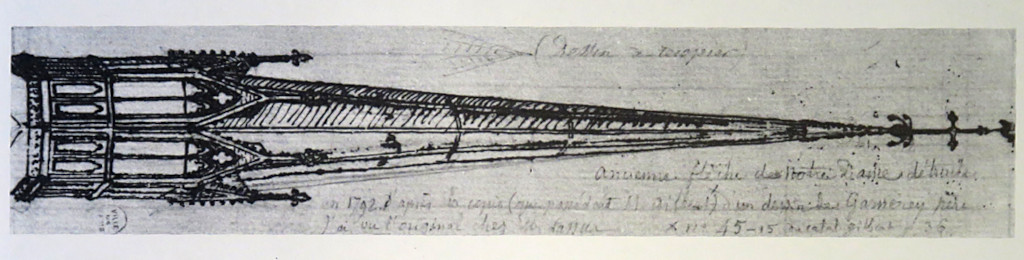

Il y a exactement cinq ans, après avoir alerté en vain la presse, un inconnu se résignait à créer un blog pour attirer la lumière sur l’énigmatique dessin du musée Carnavalet représentant l’ancienne flèche du XIIIe siècle de Notre‑Dame de Paris. Et voilà qu’aujourd’hui le magazine BeauxArts Hors-série le publie en grand à côté de la flèche de Viollet-le-Duc mais, étrangement, sans le moindre commentaire, sans même une légende sous l’illustration, si ce n’est la mention « XIIIe s ».

Les lecteurs de ce magazine spécialisé dans les arts visuels, étonnés et curieux d’en savoir plus, resteront malheureusement sur leur faim. L’occasion de les instruire était pourtant belle car c’est la première fois que la presse écrite montre ce document, la première fois que la flèche d’origine de Notre‑Dame de Paris se dresse sous nos yeux en rivale de celle du XIXe siècle qui vient d’être reconstruite. Rivale ? C’est ce que l’on pense immédiatement en lisant le titre de l’article : « Éternel débat : fidèle à Viollet‑le-Duc ou pas ? 2021 : la bataille de la flèche ».

Pourtant la flèche d’origine de la cathédrale la plus médiatique du monde n’est jamais entrée sur le champ de bataille : le débat sur la reconstruction a eu lieu sans elle. Le 17 avril 2019, soit deux jours à peine après le fatidique incendie, le Premier ministre Édouard Philippe mettait le feu aux poudres en annonçant un concours international d’architecture pour doter Notre-Dame d’une nouvelle flèche. Dès le mois de mai des projets plus ou moins fantaisistes fleurissaient sur la toile provoquant l’indignation et la colère de milliers de citoyens, au fil du temps toujours plus nombreux et plus dangereusement déterminés à rejeter tout geste contemporain.

Le 9 juillet 2020, l’Élysée déclarait enfin la paix : « Le président a fait confiance aux experts et préapprouvé dans les grandes lignes le projet présenté par l’architecte en chef, qui prévoit de reconstruire la flèche à l’identique ». C’est ainsi qu’en 2021, « la bataille de la flèche » n’était plus d’actualité depuis longtemps.

Puisque BeauxArts Hors-série ne dit pas un mot sur le dessin du musée Carnavalet, saisissons l’occasion d’y revenir car un seul article, même étayé comme celui que les lecteurs de Chroniques d’architecture ont pu découvrir le 4 juin 2024,* ne saurait suffire à développer dans toutes ses parties le riche enseignement qu’il nous dispense. Pour cela, je donne ici in extenso ces quelques lignes intitulées Découvrons l’authentique flèche de Notre-Dame que j’avais tenté de faire connaître au plus grand nombre le 30 novembre 2019, en pleine « bataille de la flèche » :

Il y avait encore, dans la première moitié du XIXe siècle, de pittoresques maisons coincées entre les contreforts de la tour nord de Notre-Dame de Paris. Elles formaient le logement d’Antoine-Pierre-Marie Gilbert (1785-1858), dernier représentant d’une dynastie de « grands sonneurs » mais aussi auteur d’une Description historique de la basilique métropolitaine de Paris. Réédité en 1821, ce livre offrait de précieuses informations sur l’histoire mouvementée de Notre-Dame, depuis ses origines jusqu’au règne de Louis XVIII, en passant par les heures sombres de la Révolution que Gilbert enfant avait vécues. Il n’avait certainement pas oublié ces tristes journées de 1792 où son père avait tenté en vain d’empêcher que le carillon de Notre-Dame ne fût métamorphosé en canons ou en numéraire. Trente ans plus tard, à défaut de pouvoir le sonner, Gilbert en rappelait le souvenir dans son ouvrage où l’on trouvait aussi une foule d’informations passionnantes sur les objets d’art que la cathédrale avait accumulés durant des siècles et dont elle était désormais dépouillée. Il n’y avait pas meilleur connaisseur de Notre-Dame de Paris que Gilbert, et vu où il demeurait de par ses fonctions, il n’est pas exagéré de dire qu’il faisait corps avec elle, qu’il se confondait avec ses murs.

Notre sonneur collectionnait en outre tout ce qui avait trait à sa chère cathédrale et il avait rassemblé une iconographie d’une importance si considérable qu’elle faisait de lui la meilleure source d’informations sur « la première église de France ». C’est que Gilbert n’aimait pas que l’on dît n’importe quoi sur sa protégée ; les derniers mots de la dédicace de sa Description historique au cardinal de Talleyrand-Périgord, archevêque de Paris, le prouvent assez : « Ce temple, si célèbre dans nos annales et dans toute la chrétienté, avait été décrit d’une manière assez peu exacte. En voulant rectifier les erreurs des écrivains qui m’ont précédé, j’ai moins consulté mes forces que mon zèle. Mais j’ai recueilli le fruit de mes veilles, puisque Votre Éminence a daigné en accepter l’hommage ».

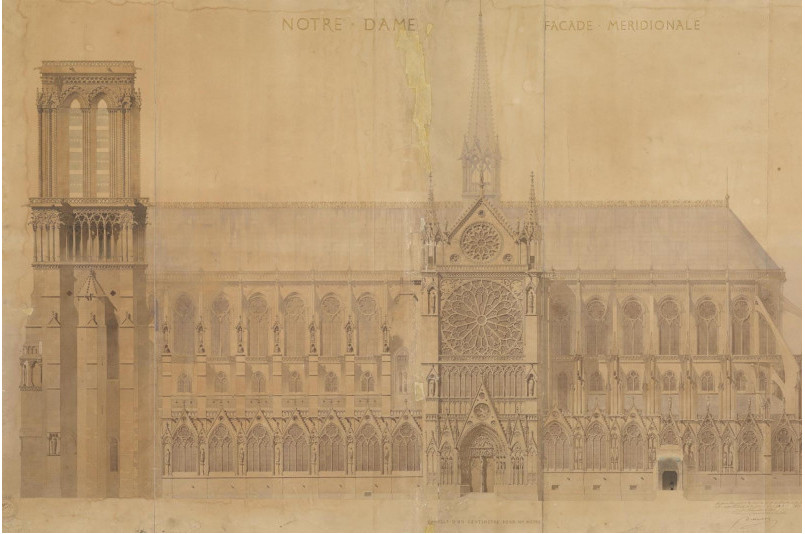

En ce temps-là, sous la Restauration, la cathédrale s’inscrivait toujours dans son contexte médiéval ; l’archevêché la jouxtait du côté de la Seine ; l’enclos canonial étendait ses maisons et ses jardins au nord ; au sud, l’Hôtel-Dieu avait les pieds dans l’eau ; le parvis n’était profond que d’une trentaine de mètres et devant la grande façade occidentale s’étendait une ville dense avec ses églises et son lacis de ruelles sombres. C’était là un décor propre à enflammer l’imagination d’une âme romantique mais aussi à l’indigner par l’état de délabrement où se trouvait son plus bel ornement, fantastique point de fuite vers lequel, tôt ou tard, les regards convergeaient.

Notre-Dame dépourvue de sa grande statuaire faisait certes pitié mais elle était encore riche, dans sa structure même, de trésors inestimables que la Révolution avait épargnés : l’intégralité de la charpente médiévale assurait toujours vaillamment la protection du chœur, de la nef et des deux bras du transept ; la grande rose méridionale déployait son étonnant dessin d’origine ; sur la grande façade occidentale courait au-dessus des niches vides de la galerie des Rois, l’élégante balustrade de trilobes ajourés. Et dans l’immense vaisseau, les fenêtres hautes du XIIIe siècle se succédaient dans une belle unité dispensant cette divine lumière que les maîtres d’œuvre avaient voulu, par de savants moyens, répandre plus largement. Autant de choses qui furent modifiées, amputées ou tout bonnement détruites, une trentaine d’années plus tard, par des restaurateurs trop zélés.

Alors qu’il élaborait Notre-Dame de Paris, dont l’action se passe au XVe siècle sous le règne de Louis XI, le jeune Victor Hugo utilisait la riche documentation de Gilbert pour tisser la toile de fond de son roman. Le créateur du sonneur Quasimodo se renseignant chez le sonneur Gilbert : voilà une anecdote qui ne manque pas de piquant. Et l’on peut être étonné qu’un sonneur fût un savant homme et sût écrire si bien. C’est que Gilbert était archéologue dans l’âme : sa bibliothèque, qu’il avait installée dans le pavillon qui disposait des plus grandes fenêtres, était riche en volumes savants sur l’architecture de toutes les époques et particulièrement sur le Moyen Âge pour lequel il éprouva dès son jeune âge un intérêt hors du commun. On peut même dire que Gilbert fut véritablement le premier en France à réhabiliter cette période de notre histoire, jugée alors sombre et barbare, puisque dès 1811, à l’apogée de l’Empire, paraissait déjà sa Description historique de la basilique métropolitaine de Paris qu’il reprit dix ans plus tard en l’augmentant du « fruit de ses veilles ».

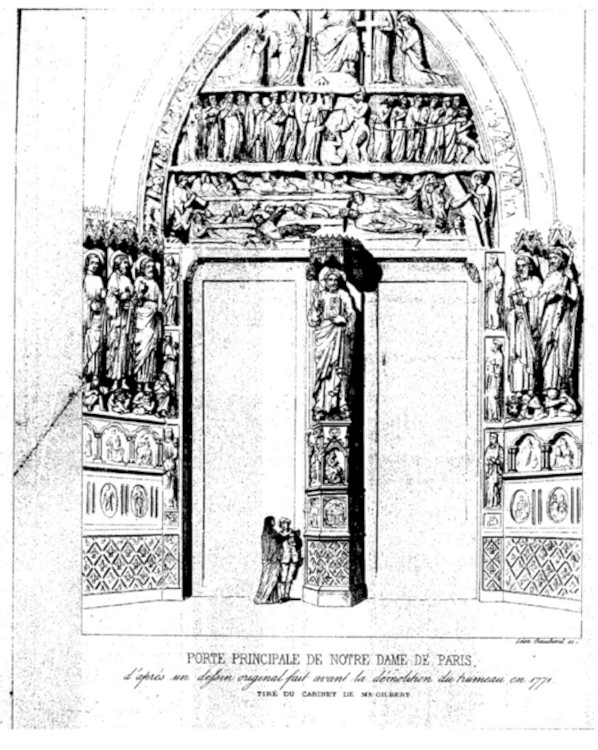

Sa passion particulière pour l’art gothique ne se bornait pas à la seule cathédrale de Paris puisque se comptent par dizaines des ouvrages de sa main sur les cathédrales de Chartres, Reims, Rouen, Amiens, Beauvais et autres églises ou abbayes qui se trouvaient à l’époque dans un pathétique état. Chacun comprend pourquoi Gilbert était incontournable pour tous les amateurs de vieilles pierres, pour tous les gens qui prenaient conscience qu’il fallait sauver ce qui pouvait encore l’être de cette ancienne France dont on avait voulu faire table rase. Sous nos derniers rois, tout un chacun pouvait monter aux tours de Notre-Dame pour aller admirer de là-haut le splendide panorama sur la capitale ; il suffisait pour cela d’agiter la sonnette de la grille d’entrée que Gilbert venait ouvrir. Et pour peu que l’on fût comme lui un passionné d’art gothique, celui qui était aussi le « concierge des tours de la métropole » leur montrait volontiers au passage sa bibliothèque et ses portefeuilles où étaient minutieusement classés les documents, dessins et gravures qu’il avait achetés chez les libraires des quais pour quelques sous. À l’heure de la grande restauration de la cathédrale, après le succès fracassant du Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Lassus et Viollet-le-Duc trouvèrent là le dessin du grand portail qu’ils firent graver avec la mention « Tiré du cabinet de M. Gilbert » pour le publier en tête de leur Rapport annexé au projet de restauration qu’ils avaient remis au ministre de la Justice et des Cultes le 31 janvier 1843.

La découverte de Gilbert était de taille : on pouvait voir à quoi ressemblait le grand portail avant la destruction du trumeau et des linteaux par Soufflot en 1771. Les deux architectes promirent une reconstruction à l’identique d’après cette source fiable, et ainsi fut fait. Gilbert possédait aussi une copie d’un dessin de Garneray père (1755-1837) représentant l’ancienne flèche du XIIIe siècle détruite sous la Révolution. Cette copie était due à Émile Boeswilwald (1815-1896), l’architecte qui réalisa en 1858 la flèche de la cathédrale d’Orléans dont s’inspirera un an après Viollet-le-Duc pour construire celle de Notre-Dame de Paris en employant la même équipe que son distingué collègue. Mais nous n’en sommes pas encore là, et en 1843, Lassus et Viollet-le-Duc promirent aussi la reconstruction de la flèche d’origine – qu’ils agrémentèrent de crochets sur les arêtes – comme en témoignent les dessins de la cathédrale inclus dans leur projet de restauration.

Il est intéressant de noter que Gilbert n’avait qu’une copie du dessin de Garneray, ce qui n’était pas un titre de gloire pour un archéologue-collectionneur tel que lui. L’original appartenait à Lassus (1807-1857) qui lui aussi montrait un grand intérêt pour l’archéologie médiévale. Il est permis de penser que ce dernier fit faire une copie de son précieux dessin pour Gilbert. Il lui devait bien cela. Des copies, il en existait d’autres. L’une d’elle, appartenant à la ville de Paris, est reproduite dans l’ouvrage de Pierre du Colombier Notre-Dame de Paris/Mémorial de la France paru en 1966. Une main y a inscrit au crayon :

Ancienne flèche de Notre-Dame détruite en 1792 d’après la copie que possédait M. Gilbert d’un dessin de Garnerey père.

J’ai vu l’original chez M. Lassus

X N° 45-15 du catal. Gilbert p. 36.4

Lassus mourut en juillet 1857 et, quelques mois plus tard, Gilbert le suivait au tombeau. Le numéro qui a été inscrit sur la reproduction ci-dessus est celui qui correspond au dessin de Boeswilwald dans le catalogue de la vente qui dispersa à l’hôtel Drouot, en décembre 1858, l’inestimable collection du regretté Gilbert. Il comporte, entre parenthèses, la mention Dessin à recopier. Et s’il est « à recopier », c’est qu’il a son intérêt, c’est qu’il doit être diffusé et non point caché, c’est qu’il est fiable au même titre que l’était le dessin du grand portail trouvé par Gilbert qui a servi si heureusement à sa reconstitution et qui, hélas, a disparu avec les archives de Paris lors de l’incendie de l’hôtel de ville le 24 mai 1871.

Mais, en 1859, Viollet-le-Duc devenu seul maître sur le chantier de Notre-Dame élevait la flèche de ses rêves, bien éloignée du projet initial de 1843 : la bride était lâchée.

On peut se demander ce qu’est devenu le dessin original de Garneray qui était chez Lassus, comme on peut se demander pourquoi aucun ouvrage ni aucun journal n’a publié depuis l’incendie du 15 avril 2019 la reproduction que vous voyez ici. On peut se demander aussi pourquoi on nous répète qu’il n’y a pas d’iconographie suffisamment fiable pour reconstruire la flèche médiévale de Notre-Dame – la seule qui puisse être proclamée « authentique » –, un terme qui revient sans cesse dans la bouche des partisans de la flèche de Viollet-le-Duc ! On peut se demander encore pourquoi les architectes et les professeurs d’histoire de l’art, qui ont connaissance du dessin de Garneray – ou plutôt de sa reproduction –, mettent en doute avec tant d’empressement sa fiabilité. Oui, un dessin n’est pas une photographie, elle n’était pas encore née sous la Révolution. Mais l’éditeur Michaud, un contemporain de Garneray, reprochait justement à cet élève de David « une fidélité peut-être trop minutieuse dans la reproduction des détails » tout en lui reconnaissant un « talent très réel » pour « la reproduction des objets inanimées, tels que les monuments ». Des qualités requises, en somme, pour dessiner la flèche de Notre-Dame avant son démontage pour cause de dangereuse vétusté. Et peut-on imaginer un grand architecte comme Boeswilwald, qui succédera à Mérimée en 1860 à la tête de l’Inspection générale des monuments historiques, reproduire le dessin de Garneray avec quelque liberté ? Non. Et surtout pas pour M. Gilbert.

Philippe Machicote

C’est un fait, il n’est pas facile de se faire entendre mais, s’il faut répéter des choses importantes, répétons-les, et si possible d’une manière différente pour ne pas lasser ceux qui nous lisent. BeauxArts Hors-série a tenté l’exercice quatre mois après la parution du numéro spécial Notre‑Dame de Paris La querelle des vitraux 1935‑1965 : nous retrouvons dans le numéro de novembre l’article légèrement modifié de Françoise Gatouillat paru dans le numéro de juillet sous le titre XIIIe siècle. Les roses héritage médiéval. Un article modifié mais finalement intact malgré mes protestations adressées aux principaux intéressés : « Deux autres anges qui passent pour leurs voisins, réapparus en vente publique en 2015, font l’objet d’une récente polémique qui néglige le contexte de ces prélèvements effectués dans l’esprit du temps, en toute transparence et à seule fin de servir de modèles archéologiques ».

Les lecteurs de Chroniques d’architecture ont eu le 5 novembre 2024 l’occasion de méditer sur l’ineptie de la formule, et ils auront certainement appris par la même occasion des choses curieuses qu’ils verront réapparaître tôt ou tard ailleurs, comme le dessin de la flèche du XIIIe siècle qui méritait bien ces quelques lignes supplémentaires.

Philippe Machicote

Retrouver toutes les Chroniques de Philippe Machicote

En savoir plus : l’association Lumière sur le patrimoine

* Lire la chronique Notre-Dame de Paris, la flèche de Viollet-le-Duc est à (sur)charge

** Lire la chronique De l’art de la dissimulation : la guerre des Roses