C’est à l’âge où l’on commence à regarder derrière soi que Patrick Berger a accédé à la célébrité et finalement trouvé sa voie… Au risque de paraître oublier qu’il doit cette chance à un chantier exceptionnel et à un ami fidèle, son associé, Jacques Anziutti.

Il s’en sera fallu de très peu pour que Patrick Berger, né en 1947, ne termine sa carrière sans avoir laissé de trace mémorable. Docteur en urbanisme et professeur à la prestigieuse Ecole polytechnique de Lausanne, l’homme s’est pendant longtemps illustré par sa réflexion théorique beaucoup plus que par ses chantiers.

Patrick Berger fait sa thèse universitaire sur une petite ville du Népal, s’intéresse au cimetière du Père-Lachaise et aux monuments funéraires, étudie l’évolution de l’agglomération parisienne.

Foisonnante, sa curiosité peine à s’inscrire dans la durée. Après s’être vu confié la reconversion du Palace, il imagine des salles de spectacles qui ne verront jamais le jour, conçoit un monument au Japon dont la réalisation sera suspendue, organise des expositions éphémères.

Le Grand Prix national d’architecture qui lui est remis en 2004 le fait brutalement accéder à la lumière pour sa contribution au Parc André Citroën et à la rénovation du viaduc des Arts. Sa désignation surprend, notamment face à Jacques Ferrier, Yves Lion et Rudy Ricciotti. Mais elle lui assure une visibilité que ses oeuvres les plus personnelles ne lui avaient jusqu’à présent jamais assurée.

Jacques Anziutti : un double si discret

La célébrité survient sur le tard. Patrick Berger aborde alors les rives de la soixantaine et donne toujours le sentiment de se chercher, plus que jamais écartelé entre l’urbanisme et l’architecture, l’art et la construction, la théorie et la pratique. Alors comment expliquer le basculement qui survient à la fin des années 2000 ? Patrick Berger a trouvé son double, Jacques Anziutti, un architecte lyonnais, plus discret encore que son partenaire.

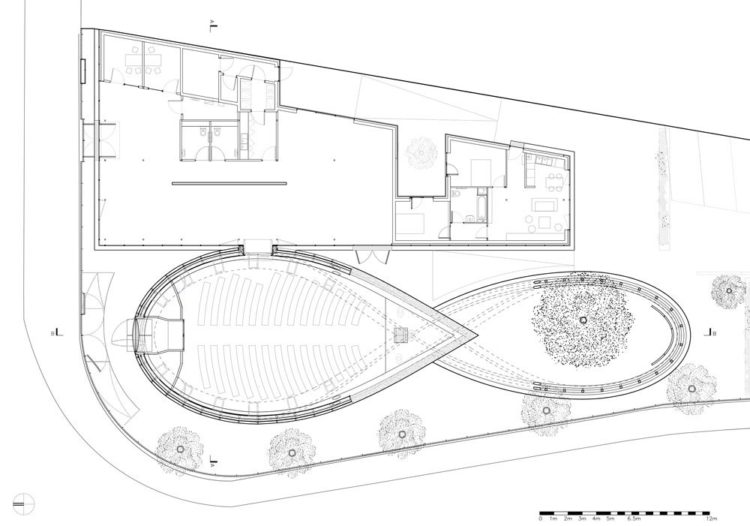

Ensemble, ils répondent à plusieurs commandes mais un chantier, l’église Saint-Paul-de-la-Plaine, consacre non seulement leur capacité à travailler en bonne intelligence mais aussi à accoucher d’une création indéniablement singulière. Les dimensions de l’édifice sont modestes, les contraintes sont fortes, le pari est largement gagné. La presse applaudit, la profession salue la performance.

C’est ensemble qu’ils vont aller affronter les architectes stars pour tenter de décrocher le concours organisé pour la réalisation de ce qu’on appelle encore le carreau des Halles. Un chantier maudit. David Mangin, autre star du monde de l’urbanisme, y a épuisé ses journées et perdu l’essentiel de ses rêves. Mais le concours ne peut qu’ouvrir les portes de la reconnaissance aux audacieux. Patrick Berger et son associé ne font plus vraiment partie des jeunes espoirs. L’avantage est qu’ils n’ont rien à perdre et tout à gagner. On connaît la suite.

S’il n’en reste qu’un, ce sera moi…

Avant même d’être sortie de terre, la Canopée fait parler. En mal. Lui sont reprochés pêle-mêle son esthétique, ses défauts de conception, son coût, sa couleur… Les commentaires désobligeants s’abattent sur le chantier. Les critiques dénoncent la lourdeur de la structure, la débauche de moyens contredisant la grâce du CNIT et la légèreté d’un Frei Otto pour lequel Berger a travaillé au début de sa carrière. Les attaques sont violentes.

Il est vrai que Les Halles marquent l’emplacement par excellence d’un traumatisme jamais vraiment surmonté. Une fois réalisée, la toiture faite d’écailles de verre et d’acier peine à convaincre mais le tour de force est indiscutable. Patrick Berger n’a pas le temps de savourer cet instant. Il lui faut désormais s’employer à théoriser cette réalisation comme il l’a toujours fait, donner un sens rétrospectif à son oeuvre.

Organique est la Canopée, organique ne peut qu’être l’architecture de demain. Patrick Berger évoque la morphogenèse, se réfère à «l’architecture animale, qu’elle soit microscopique (telle une toile d’araignée) ou d’envergure (une termitière), la forme finale est toujours déduite du matériau et de l’usage», prend appui sur l’exemple de la ruche.

Répondant aux critiques, il assume crânement. «Pour ce projet, nous cherchions une matière et une substance. Nous souhaitions une couleur diffuse, ‘sable’, mais il y a un moment où l’on ne peut expliquer ses choix. Un peintre privilégie une teinte parce qu’elle lui plaît. Cela dit, je ne voulais ni verre transparent ni structure blanche. La Canopée n’est pas une serre», dit-il.

Réalise-t-il qu’il est alors passé d’une phrase à l’autre du «Nous» au «Je» pour s’attribuer tout le mérite du parti pris créatif ?

Une chose est sûre : le succès est bien difficile à partager, y compris lorsqu’il survient sur le tard…

Franck Gintrand

Toutes les chroniques de Franck Gintrand