À l’invitation du directeur – Hedi Saidi – de la Galerie Fernand Léger d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), l’artiste Bernard Calet a investi, de janvier à mars 2023, les espaces souterrains d’un centre d’art dédié à l’art public et aux territoires locaux. L’exposition « Entrelacs » questionne la notion même de lieu au regard de ses représentations possibles. Chronique de l’avant-garde.

Genius loci

Au pied de l’ensemble de logements et de commerces (1971-1986) de Renée Gailhoustet et non loin de ceux (1969-1975) de Jean Renaudie – les fameuses « Étoiles d’Ivry » -, la Galerie Fernand Léger en occupe les sous-sols. Étonnant ? À l’origine, ces lieux souterrains étaient destinés à accueillir des salles pour un cinéma de quartier qui n’aura jamais vu le jour. N’en demeurent, transformés en espaces d’exposition, que deux grands volumes ayant gardé les propriétés topographiques si caractéristiques d’un cinéma : pente douce pour la mise en place des fauteuils en rangs d’oignon, rampes contiguës à ces allées d’assises, petites cabines de projection jouxtant un escalier pour la déserte de chaque salle, etc.

Autant de contraintes pour chaque artiste invité.e à exposer dans un espace aux apparences de « White Cube ». Devenu un standard international du lieu de diffusion de l’art contemporain car l’architecture s’y effacerait au profit des œuvres d’art, le « cube blanc » est un parallélépipède rectangle aux cimaises blanches, au sol en béton gris ou parquet brut ou teinté, au plafond blanc avec rails suspendus pour tubes fluorescents à la lumière froide ; si possible l’ensemble ne doit pas comporter de fenêtres pour ne pas être entravé par la lumière « naturelle », difficile à optimiser.

La galerie Fernand Léger est un cube blanc contrarié par sa fonction originelle : un cinéma.

Fort de ce contexte, l’artiste Bernard Calet décide de jouer avec ces éléments programmatiques ; au lieu de les subir, il les métamorphose en données créatives. Non seulement il réaménage les circulations du lieu mais transforme ce dernier en un milieu où les attributs de la scénographie dialoguent avec nos manières d’être face aux œuvres et dans les différents espaces à vivre. La place du visiteur devient centrale.

Au cœur du dispositif, ce dernier n’est plus comme au cinéma, il devient acteur du scénario proposé par l’artiste. Et si nous suivons les dires de celui-ci : « Entrelacs est une exposition pensée comme une promenade entre différents univers qui cohabitent ».

Lieu artificiel vs lieu naturel, et inversement

Dans son ouvrage « Genius Loci / Paysage, ambiance, architecture » (Mardaga, 1981, édition originale 1979), à lire ou relire, Christian Norberg-Schulz, architecte, est le théoricien d’une architecture phénoménologique ; entendre une approche de l’art de bâtir dont la construction d’un espace géométrique (l’abri) ne suffit pas à faire architecture car elle requiert un supplément d’âme, un esprit du lieu, une plus-value symbolique pour faire sens, architecture. En d’autres termes, la mission de l’architecte serait de créer des « espaces existentiels ».

Norberg-Schulz ajoute cette dimension intrinsèque : « l’architecture appartient à la poésie, son but est d’aider l’homme à habiter ». Sa pensée s’appuie sur celle du contestable philosophe allemand Heidegger ; notamment sur sa fameuse conférence de 1951 : « Bâtir, habiter, penser ». Face à un parterre d’architectes de la reconstruction, le philosophe tente de démontrer la différence entre « se loger » et « habiter » ; il insiste sur l’importance des relations concrètes entre les choses (la nature, les humains, etc.) et pose la question aux hommes de l’art : « Comment le bâtir fait-il partie de l’habitation ? » Dans une parole lyrique, presque mystique, il invente le concept de « Quadriparti » dans lequel les corrélations entre ses différentes parties – la Terre, le Ciel, les Mortels, les Divins – doivent être en harmonie pour que l’être advienne, c’est-à-dire la fusion entre les espaces architecturés artificiellement ou « naturellement » ; l’architecture en somme ! « C’est seulement quand nous pouvons habiter que nous pouvons bâtir », dit-il en conclusion.

A l’heure du « greenwashing » (« blanchiment écologique » selon Deepl !), il est très étonnant qu’un type ayant adhéré au parti nazi puisse, 15 ans après, devenir un pionnier de l’écologie la plus raisonnable qui soit. Nous préférons retenir la description-analyse des lieux artificiels et naturels de Christian Norberg-Schulz, avec ces nombreuses preuves par l’image (l’utilisation de la photographie dans son ouvrage « Genius Loci » en témoigne).

Ce petit détour par une philosophie de l’habiter et une théorie architecturale critique vis-à-vis du fonctionnalisme moderne trouve d’indéniables échos dans les souterrains d’une icône de l’anti angle droit que peuvent être les bâtiments de feue Renée Gailhoustet.

Bernard Calet n’est pas architecte mais, depuis bientôt trente ans, il questionne les différentes échelles de l’espace construit, de l’urbanisme à la maison individuelle, en passant par la notion de paysage. Un simple clic sur son site permet de se rendre de compte à quel point l’architecture hante l’artiste tourangeau.

Cela tombe bien, depuis quarante ans, la ville d’Ivry-sur-Seine valorise l’art public. Dernièrement, sous la houlette de Hedi Saidi, directeur de la Galerie Fernand Léger, une Triennale Art Public permet à dix artistes de réfléchir à une intervention autour de différentes thématiques telles « Les berges de Seine », « Les cheminées industrielles », « Les espaces architecturaux de Renée Gailhoustet et Jean Renaudie », « L’interaction avec les habitant.e.s », et « Les socles, sur le territoire d’Ivry-sur-Seine » (Rendez-vous en septembre 2023, dans la Galerie pour découvrir les propositions de la troisième du nom).

Fort de ce contexte, Bernard Calet commence par effectuer plusieurs dérives urbaines sur tout le territoire de la commune. Il plante sa caméra devant un chantier non loin du centre-ville. Dans un plan fixe, telle un crabe, le bras articulé d’une pelle, dans un mouvement de balancier, s’évertue à extraire et déplacer de la terre pierreuse d’un point A à un point B. Rien de plus banal a priori. Un détail interpelle cependant : le godet de l’engin a la particularité de faire disparaître les « grumeaux » (grosses pierres) par tamisage et ainsi, de transformer le tout-venant en terre fine. Par ce dispositif simple et efficace, l’artiste donne à ce moment technique et pragmatique une dimension poétique.

À l’image d’un plan-séquence de la Porte de La Chapelle, dans le dernier film de Clément Cogitore – « Goutte d’Or » (Sortie en salle depuis le 1er mars 2023) –, le chantier devient souvent chez les artistes un moment en suspension, une ouverture sur l’imagination d’un demain et les regrets d’un hier. S’en dégage une poésie romantique de la transformation de la ville. Chez Cogitore, les lumières des véhicules de chantier percent la nuit ; chez Bernard Calet, la pelleteuse tutoie un ciel gris aux mille nuages cotonneux.

Placée à l’entrée de l’exposition, avant de descendre dans les entrailles du centre d’art, cette vidéo au nom explicite de « Terra » et d’une durée de 1’ 30”, incite à penser qu’il va être question de déplacement, de métamorphose, de déambulation, etc.

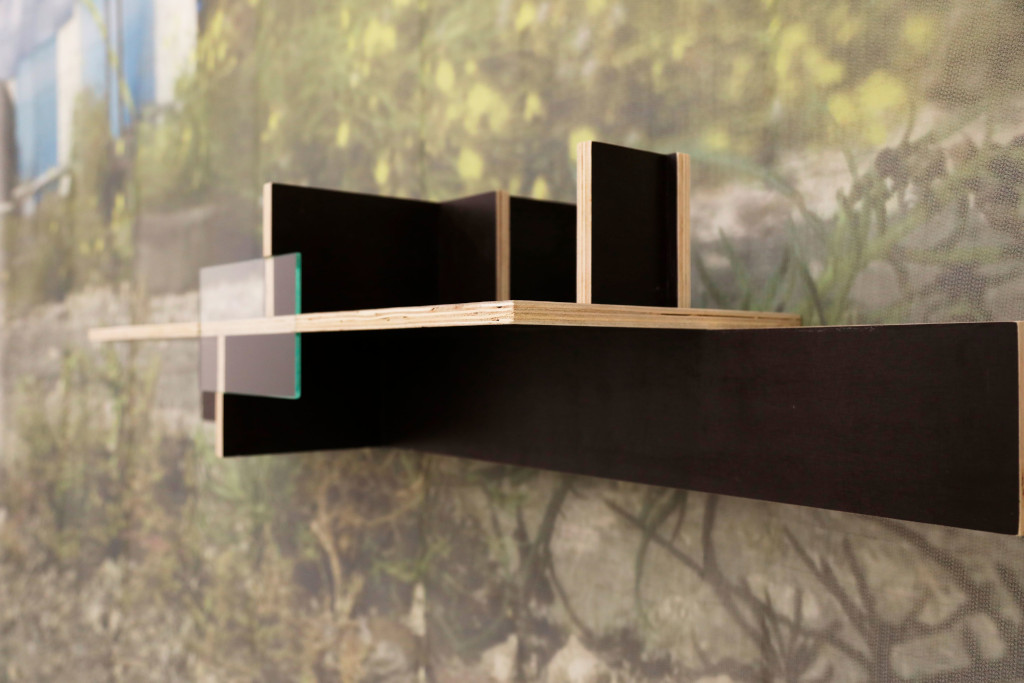

En effet, une fois dans la première salle, une espèce de table à la surface verte donne l’impression de sortir du mur ; plusieurs plantes domestiques (de bureau) en pot sont disposées dessus de manière aléatoire. Pas vraiment dessus car des trous ont été percés dans le plateau afin que les pots en terre cuite tiennent en suspension grâce à leurs rebords plus larges.

Une fois au point bas de la salle, le regard embrasse une drôle de composition spatiale. Les murs sont divisés en deux : le tiers bas est peint du même vert que le plateau floral et des noms de plantes dites spontanées (non plantées par les humains dans un but décoratif, appelées à tort mauvaises herbes par certains) ; les deux tiers hauts sont eux recouverts d’un bleu.

D’un certain point de vue, la ligne de séparation entre le vert et le bleu s’aligne avec la partie haute de la table. Les plantes de bureau deviennent aussi artificielles que les deux couleurs froides. Nous apprenons dans la feuille de salle que les deux couleurs sont dites « inscrutation », celles utilisées par l’industrie cinématographique pour intégrer les effets spéciaux les plus fous ou toutes projections de mondes impossibles dessinés par l’entremise de la CAO (Conception Assistée par Ordinateur).

Par ce dispositif, l’artiste introduit le visiteur dans un décor de cinéma du XXIe siècle où la postproduction a pris le dessus sur l’impressionnisme du décor en « dur » ou extérieur.

En compagnie d’autres visiteurs, l’animation des corps dans cet espace-temps engendre non seulement une conscience de chacun mais interroge sacrément sur notre devenir binaire. Allons-nous toutes et tous finir en images de synthèse ? Si tel est le cas, comment sera-t-il possible de faire lieu ?

En attendant ce moment pas encore à l’ordre du jour, l’expérience vécue et vue dans « Ça tourne ! » (le nom de cette installation environnementale) met en évidence la tendance si humaine à vouloir domestiquer et fictionnaliser tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Mais n’est-ce pas la condition sine qua non pour faire lieu ? Véritable Homo Technicus depuis des siècles, serions-nous capables de vivre en immersion totale dans la nature pour faire lieu ? À réfléchir…

Derrière un mur, au fond de l’espace, une baie ouvre vers l’autre salle d’exposition. Comme pressenti, la grande table trouée par des pots de fleurs poursuit son chemin de l’autre côté du mur. D’autres plantes viennent la garnir tandis qu’un bout du mur est peint du même bleu. Comme un rappel, Bernard Calet file la métaphore du monde factice et frictionnel (monde artificiel contre monde naturel).

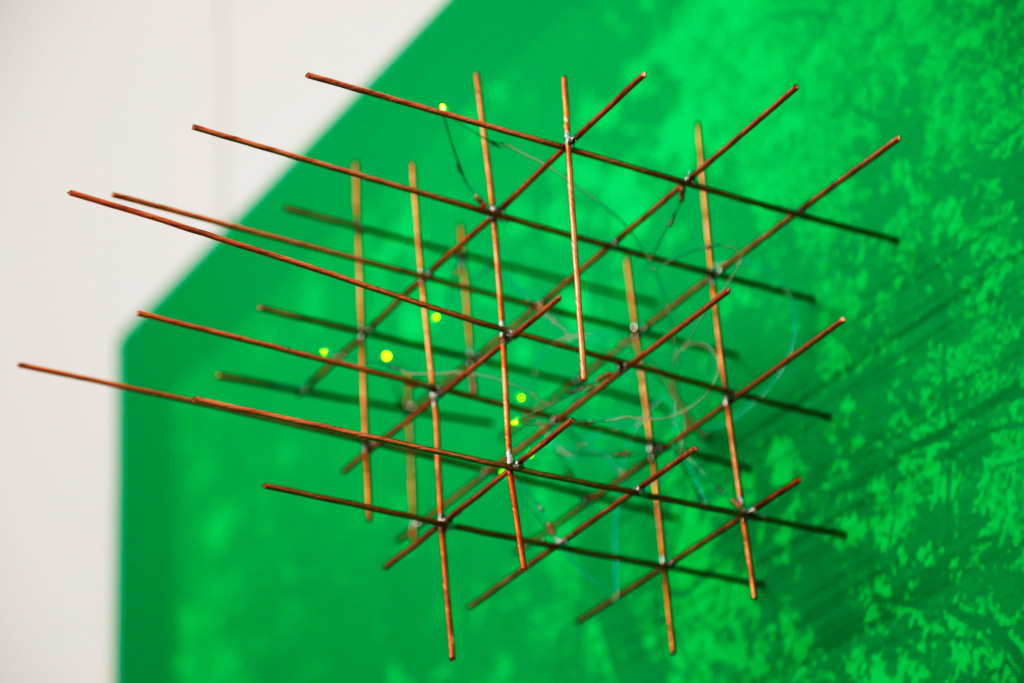

Une autre installation – « Projection » – attire le regard et pousse le corps à s’approcher d’un ensemble composé de moulages de pierre en béton disposés ici et là. Dans et autour d’un rectangle bleu-violet, l’effleurant, une chaise en bois avec sur son dossier une veste de couleur vert incrustation. L’assise tourne le dos comme un appel à venir s’asseoir. L’artiste incite à occuper l’espace afin que celui-ci devienne un lieu à part entière.

D’autres œuvres attendent dans différents coins et recoins mais il est temps de conclure.

La figure et le lieu

Cet intertitre renvoie évidemment à l’ouvrage du père de la « sociologie historique comparative », à savoir Pierre Francastel. Mais, au-delà de cette référence qui sied admirablement au travail de Bernard Calet, toujours soucieux de mettre à l’épreuve de l’art, les dimensions politiques, sociales, économiques et esthétiques des environnements dans lesquels il est invité à intervenir ou à réfléchir en atelier, « la figure et le lieu » sont finalement les deux sujets principaux de l’exposition au nom explicite « Entrelacs » (Ensemble de choses entrelacées comme nous le rappelle le dictionnaire).

Si aucune figure humaine recouvre les cimaises, leur présence se veut être tout l’inverse de leur représentation. Chaque visiteur devient une figure au sens propre du terme et non figuré ; sans lui, pas d’œuvre, pas de poésie et il devient donc impossible d’habiter l’œuvre, de faire lieu. Seule sa présence permet de faire, dans un même mouvement, image et lieu. « Image » quand les personnes se prennent en photo pendant le temps de visite et de circulation dans les différents espaces d’exposition. « Lieu » parce que dans leurs manières d’être dans ces espaces, ces mêmes individus les déterminent.

« Un lieu est un espace doté d’un caractère qui le distingue ». Dixit Norberg-Schulz.

CQFD !

Christophe Le Gac

Retrouver toutes les Chroniques de l’Avant-garde