La nouvelle polyclinique de Reims-Bezannes conçue par l’architecte rémois Jean-Michel Jacquet, avec plus de 400 lits, est exceptionnelle par son ampleur (40 000 m² SPL). Mis en service en juin 2018 après trois ans de travaux (74M€ HT), exploité par le Groupe Courlancy, l’ouvrage est né d’une initiative privée collective. Communiqué.

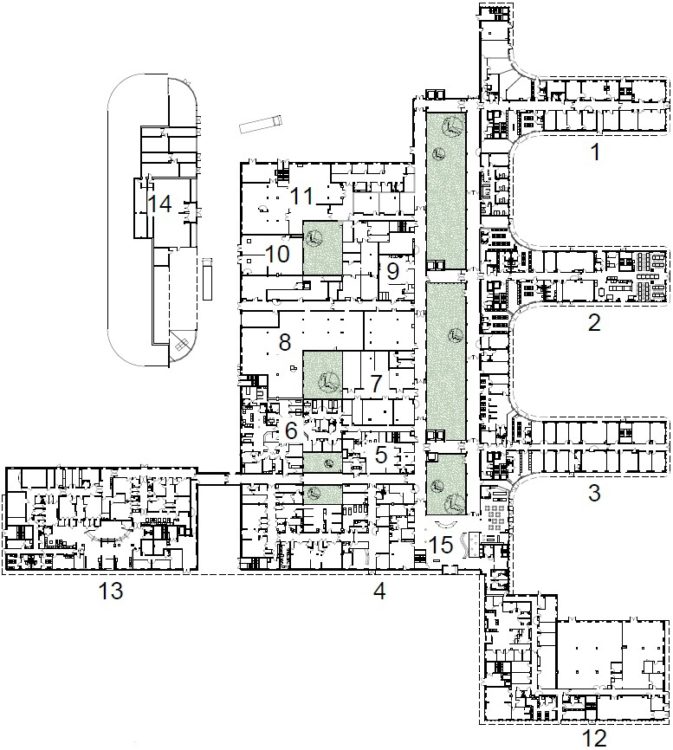

Dans un hôpital, le programme ressemble toujours à un inventaire à la Prévert. Celui de Reims n’était pas différent. Qu’en en juge : pôle consultations, laboratoires d’analyses, services ambulatoires de médecine nucléaire et d’imagerie-radiologie, administration, accueil et admission, cafétéria et boutiques. Et encore 292 lits en unités de 30 à 34 lits (90% chambres individuelles) + chambres de garde, 41 lits en ‘unités lourdes’ + chambres de garde, 47 boxes en médecine ambulatoire, 10 places aux urgences. Et enfin blocs opératoires et des salles de travail et d’accouchement ‘nature’ en gynéco-obstétrique.

Un tel programme ne dit rien de l’architecture mais beaucoup de ses contraintes.

Une initiative privée de santé publique

Implantée au sud de Reims, à proximité de la gare TGV de Bezannes, la nouvelle polyclinique Courlancy relève d’une initiative privée collective qui fédère 250 médecins et chirurgiens. Elle réalise le regroupement de trois anciennes cliniques rémoises : Courlancy, Saint-André et Les Bleuets.

Cette initiative privée associant de nombreux confrères autour du Dr Jean-Louis Desphieux, président du groupe Courlancy Santé pendant les sept ans de gestation du projet, a été accompagnée de bout en bout par l’architecte Jean-Michel Jacquet et portée sur le plan technique par lcade Santé (groupe Caisse des Dépôts et Consignations).

Un projet d’envergure à l’échelle du territoire régional

Exceptionnelle par son ampleur, la nouvelle implantation totalise près de 400 lits, dont 41 « unités lourdes », 47 en ambulatoire et son plateau technique compte 23 blocs opératoires, soit l’équivalent d’un centre hospitalier public régional.

Sa zone d’attractivité dépasse l’agglomération rémoise pour concerner toute la région Champagne-Ardenne et même une partie de l’Ile-de-France par son implantation à 400 mètres de la gare TGV (Paris-Gare de l’Est à 40′) et de l’autoroute A4 (parking 1000 places).

L’implantation est dotée d’un important pôle de consultations intégrant des laboratoires d’analyses et de services de médecine nucléaire et d’imagerie médicale à hauteur du quart des surfaces construites. Elle a pour objectifs d’accueillir et de soigner 100 000 patients par an et d’assurer 4 000 naissances dans son service « mère-enfant » en réponse à une attente avérée.

Localisation et contexte opérationnel

L’accessibilité et la desserte en transports (TGV, TER, tramway, route et autoroute) ont présidé au choix du site de Bezannes, commune limitrophe au sud de la ville de Reims, parmi les trois localisations envisagées au départ.

La zone d’activité plurifonctionnelle aménagée aux abords de la gare TGV offrait un terrain de 7,5 ha, superficie suffisante autorisant des développements ultérieurs. Par son règlement d’urbanisme, cette zone d’activité s’apparente à un lotissement imposant de construire au milieu de la parcelle avec du stationnement aérien sur les côtés et une clôture tout autour. Peu de stationnements urbains et rien d’attractif pour les piétons. L’espace public restait à inventer en rapport avec la vocation d’accueil de l’équipement et à la mesure de l’implantation projetée.

Fonctionnement et organisation générale

Tangenté par le tramway et abordé de front depuis le parking, l’équipement hospitalier se présente sous la forme d’une grande équerre bâtie disposant le pôle des consultations, les laboratoires d’analyse et les différents services ambulatoires autour d’un parvis. Chacun profite d’un accès direct : consultations et laboratoires dans le bâtiment de tête, imagerie médicale et médecine nucléaire dans le front bâti retourné le long du parvis.

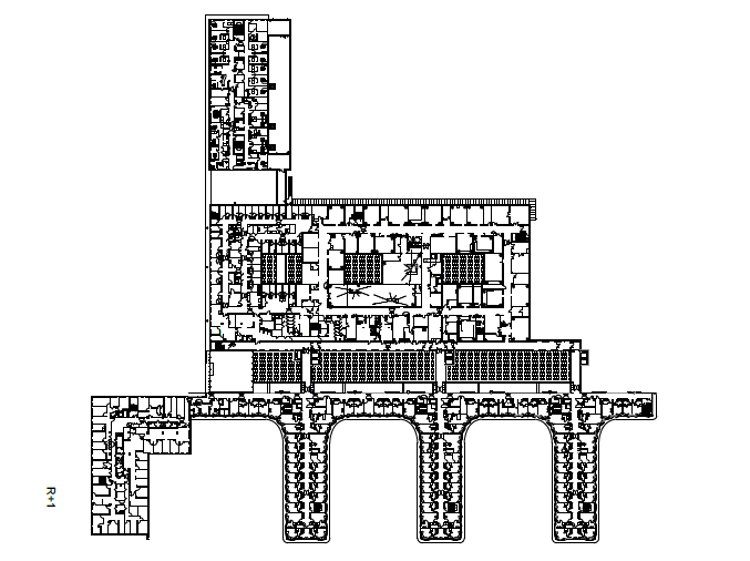

Le hall d’entrée se situe au creux de l’équerre, matérialisé par une haute verrière. Toutes les circulations en partent et un alignement de patios ouvre une perspective dans l’axe. Deux rues principales encadrent cet axe paysager, opérant la dissociation des flux : le public d’un côté, le service médical de l’autre.

– La ‘rue publique’ dessert les trois ailes du bâtiment d’hébergement tournées vers l’est dans la continuité du dallage et de la lumière naturelle dispensée par les verrières érigées le long des patios.

– La ‘rue médicale’ court en parallèle au pied de l’épais bâtiment qui regroupe les plateaux techniques à l’ouest : urgences au rez-de-chaussée, blocs opératoires au 1°’ étage, réanimation et installations techniques afférentes au-dessus, blocs gynécoobstétriques au 3ème étage.

– Ces deux rues sont recoupées de circulations transversales qui relient les ailes d’hébergement aux plateaux techniques en franchissant les patios.

– D’autres circulations innervent les bâtiments disposés autour du parvis, redoublant l’accès aux consultations, laboratoires et services ambulatoires.

Enfin, les locaux techniques sont externalisés dans un bâtiment à part desservi par une cour de service et dissimulé sous un talus planté. Cette disposition explique l’absence de niveau technique en sous-sol des bâtiments, source d’économie appréciable.

L’ensemble hospitalier forme une composition hybride, à mi-chemin de la structure pavillonnaire d’autrefois et du bloc compact aujourd’hui érigé en modèle. Les redents de l’hébergement y cotaient la compacité des plateaux techniques derrière l’équerre des bâtiments du parvis. La juxtaposition des différentes entités donne un plan aéré mais suffisamment ramassé dans lequel tous les liens fonctionnels sont tissés en continuité et dûment hiérarchisés. La nature y prend ses aises et le rapport au quartier s’en trouve favorisé, entre porosité et sécurité du site.

Espaces et ambiances

Le passage du banal au médical est un thème majeur de l’architecture hospitalière qui suppose une définition attentive et appropriée des espaces de transition. Il s’agit de relier l’équipement à son environnement extérieur, de faire respirer l’ensemble et d’évacuer le stress lié à l’admission ou à la visite. La lisibilité du fonctionnement est ainsi le premier signe d’hospitalité délivré par l’implantation : parcours fluides, présence de la nature, lumière naturelle et ambiances chromatiques concourent à dédramatiser l’espace hospitalier.

Outre la lisibilité inhérente au plan, les autres aménités tiennent à l’échelle des bâtiments établis sur quatre niveaux, à leur dessin et à leur construction, autrement dit à l’architecture. L’hébergement relaie l’attention portée à l’accueil et aux circulations avec des bâtiments à taille humaine toujours en relation avec l’extérieur.

Les habituelles unités de 30 à 34 lits sont réparties par étage et par bâtiment en regard des jardins intercalés entre les ailes.

Les chambres (individuelles à 90%) échappent à l’orthogonalité normative par un plissé de façade propice à la vue et au confort intérieur. Les vis-à-vis ainsi neutralisés sont de plus filtrés par le modelé de terrain des jardins. Les ambiances chromatiques des chambres sont en rapport avec la nature en regard (Serge Renaudie, architecte, paysagiste).

Construction, pérennité et évolutivité

L’aménité recherchée dans la définition des parcours et des lieux de vie se retrouve en façade dans la construction et le choix des matériaux. L’ensemble immobilier ainsi articulé et agrégé dégage une image homogène qui échappe au gigantisme et à la brutalité des équipements neufs de ce type.

Sous son aspect unitaire, le bâti présente des variations de formes et d’aspect qui distinguent les parties fonctionnelles du programme. Les constructions en peigne de l’hébergement sont ainsi arrondies sur les angles et leurs façades légèrement plissées quand les bâtiments du parvis et des process opératoires cultivent une stricte orthogonalité. Mais sur toute l’opération les niveaux sont systématiquement soulignés d’un débord de dalle afin de permettre la maintenance des façades et l’installation de protections solaires ou de systèmes d’occultation en fonction de la nature et de l’orientation des bâtiments.

La trame des façades et la gamme des matériaux d’enveloppe (verre et aluminium) contribuent à l’harmonie de l’ensemble. La prédominance des produits verriers exprime l’identité ‘clinique’ de ces bâtiments articulés sous une toise uniforme. Ces produits verriers sont un gage de performance environnementale (label HQE excellent), de facilité d’entretien et de pérennité.

La modularité des façades répond également à un souci d’adaptabilité des bâtiments que partage toute l’opération dans ses plans comme dans sa construction. Le peigne des bâtiments d’hébergement autorise ainsi une certaine souplesse de fonctionnement dans la délimitation des services respectifs.

Par son plan axial l’ensemble appelle un développement linéaire sur le reste du terrain. Le schéma adopté est extensible et reconductible par phases successives. Pour autant, il ne préjuge pas des formes à construire ultérieurement.