« Au fil des années, j’en suis venue à détester particulièrement le ciel bleu saturé qui caractérise la majorité des photographies d’architecture stérilisées et sans vie qui dominent le monde de l’édition ». Science-fiction ? Chronique-photos d’Erieta Attali.

Au cours des différentes étapes de mon implication dans la photographie, j’ai toujours été vaguement consciente des éléments expressifs qui apparaissaient régulièrement dans mon travail. Bien sûr, il y a des choix conscients que chaque créateur fait dans son travail et ceux-ci sont lisibles dans le résultat : comme par exemple, ma fascination pour les paysages d’extrême isolement.

Il existe cependant d’autres schémas, ou motifs, qui peuvent soit remonter à des expériences formatrices, comme l’obscurité et l’obsession des limites du monde, les limites d’une ville, les limites…, ou se développer dans le temps, comme ma relation avec un sujet dès lors qu’il devient plus intime, produisant de nouvelles associations, comme la fascination pour les ruines et les fouilles archéologiques.

Ces motifs ont façonné les lieux que je photographie et les ont transformés en composites, comprenant à la fois des composants réels, et personnels et imaginaires. Presque toutes les photos que j’ai prises représentent une architecture particulière de l’esprit : le changement progressif de mon travail et de mon langage photographique représente une tentative continue de comprendre, d’approcher et d’exprimer le monde qui m’a entouré dans mon enfance.

Ce processus se déroule dans la façon dont je vois l’architecture contemporaine en général. Je tiens à souligner, cependant, que je ne projette pas unilatéralement mes obsessions sur l’architecture ; mon travail se présente comme un acte de communication entre le paysage créé par l’homme et ma vision particulière.

Les motifs deviennent alors l’ensemble des outils, ou la grammaire visuelle, de l’interprétation photographique du réel ; une interprétation qui relie l’humain et la nature en révélant leurs processus de transformation communs. C’est finalement ce qu’implique l’inversion du contenu et du contexte : l’idée fausse que l’humanité et ses artefacts existent en dehors de la nature.

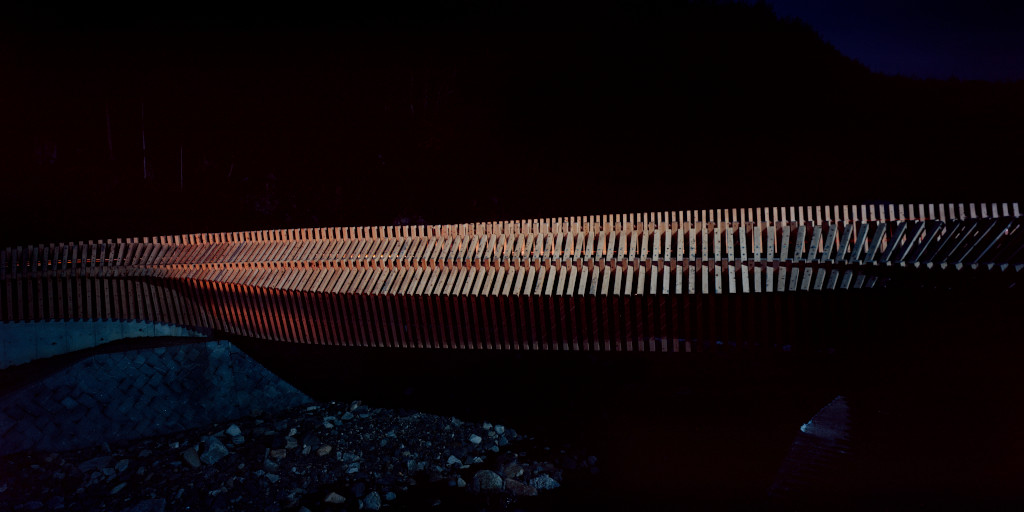

L’obscurité qui m’attire dans la photographie est à la fois littérale et figurative, liée à l’éclairage et au contenu émotionnel. Photographier des terres désolées sans aucun signe de vie et capturer l’isolement extrême est un type palpable d’obscurité émotionnelle. Poussé par les souvenirs d’une enfance dans une ville mystérieuse mais maussade jonchée de vestiges d’un passé en voie de disparition, mais aussi par une carrière qui m’a envoyé ramper dans des chambres souterraines sans air, j’essaie souvent d’insuffler à mes photographies ce même sentiment de ténèbres.

Ma préoccupation constante pour l’obscurité exprime un besoin de trouver une interprétation personnelle et subjective de l’architecture et du paysage qui me permette de transgresser les frontières et de diluer le caractère explicite du contenu, généralement architectural. Cela permet aussi au spectateur de s’approprier l’ambiance photographique et demande une implication personnelle dans l’image : au lieu de présenter une situation, je souhaite raconter une histoire.

L’architecte finlandais Juhani Pallasmaa explore l’obscurité comme récipient des obsessions du spectateur dans les œuvres cinématographiques ; c’est très proche de la façon dont je l’utilise dans ma photographie, avec la dimension supplémentaire que l’obscurité dans mon langage visuel est un récepteur principalement de mes propres images mentales et de mes souvenirs fragmentés : nous plaçons nos sentiments, nos désirs et nos peurs dans des bâtiments. Une personne ayant peur du noir n’a aucune raison factuelle de craindre l’obscurité en tant que telle ; elle a peur de sa propre imagination ou, plus précisément, peur du contenu que son fantasme refoulé risque de projeter dans l’obscurité.

« Le grand mystère de l’impact artistique est qu’un fragment est capable de représenter le tout. […] Le lecteur construit un bâtiment ou une ville à partir des suggestions de l’écrivain et le spectateur d’un film crée une époque entière à partir des images fragmentées fournies par le réalisateur. Une œuvre d’art, cependant, ne peut pas donner au spectateur des émotions stockées dans ses couches. L’œuvre reçoit les émotions du spectateur », explique Juhani Pallasmaa (In L’architecture de l’image : l’espace existentiel au cinéma, Rakennustieto Publishing, 2008).

Des réalisateurs ont grandement influencé ma position envers la couleur et ses implications. Pour moi, le cinéma codifie certaines mémoires atmosphériques que j’essaie de retranscrire sur mes images. Mes cinéastes préférés ont principalement utilisé le noir et blanc ; quand ils se tournent vers la couleur, c’est avec des objectifs très précis en tête. L’esthétique de Tarkovsky m’a particulièrement touché, notamment dans son application du brouillard comme filtre et la façon dont il traite la couleur du ciel : Tarkovsky diffuse et obscurcit les arêtes des formes, des figures et des espaces dans la brume, l’eau, la pluie, l’obscurité, ou simplement avec une égalité de couleur et de valeur tonale afin d’abstraire l’image et affaiblir l’illusion de la réalité.

La diffusion de personnages et d’objets dans une brume est également caractéristique des films d’Akira Kurosawa, notamment Throne of Blood (1957) et de Michelangelo Antonioni, comme Red Desert (1964). La qualité naturaliste de la couleur est également neutralisée : « Il faut essayer de neutraliser la couleur, de modifier son impact sur le public », explique Tarkovsky. (In (Paintings in Tarkovsky’s films, Compressed Space), p75)

Au fil des années, j’en suis venue à détester particulièrement le ciel bleu saturé qui caractérise la majorité des photographies d’architecture stérilisées et sans vie qui dominent le monde de l’édition. Souvent, lorsqu’il s’agit de capturer une atmosphère particulière d’un lieu, je demande : existe-t-il une impression « vraie » ou même « représentative » ?

Je n’utilise la couleur que lorsqu’elle a une histoire très particulière à raconter. Dans la plupart de ces cas, la façon dont je représente la couleur n’est pas trop différente de la façon dont je fais mon travail en noir et blanc, c’est-à-dire que je choisis d’utiliser la couleur de manière achromatique, comme une ambiance suintante infusant l’image plutôt que des teintes distinctives qui distinguent des éléments particuliers de la composition.

Erieta Attali

Toutes les chroniques-photos d’Erieta Attali