Qui a volé les vitraux de la cathédrale de Rouen il y a plus d’un siècle ? Par quel miracle ont-ils fait le bonheur de collectionneurs fortunés, dont un célèbre directeur des musées nationaux ? Et comment ces chefs-d’œuvre de la peinture sur verre font-ils partie aujourd’hui des collections de grands musées américains ? Enquête.

Étroitement liés à l’architecture gothique, les vitraux deviennent au cours du XIIIe siècle des parois de verre qui se substituent aux murs de pierre ; les baies agrandies forment alors de véritables fresques translucides par où entre en abondance une lumière merveilleusement colorée dans des édifices toujours plus hauts. À Rouen, capitale du duché de Normandie, annexée en 1204 par le roi de France Philippe Auguste, la cathédrale se pare d’immenses verrières dans les chapelles ajoutées vers 1270 entre les contreforts le long des bas-côtés de la nef. Des vitraux exécutés au début du XIIIe siècle, mais complétés par de plus récents, furent ainsi remontés quatre mètres plus loin dans des fenêtres plus grandes percées dans le nouveau mur gouttereau.

Le verre peint étant ce qu’il y avait de plus coûteux dans la construction d’une cathédrale, cette pratique était courante, quitte à former des verrières quelque peu disparates au regard de l’iconographie comme du style.

Au fil des siècles, les caprices de la mode, les vicissitudes de l’histoire et le peu d’intérêt engendrant le manque d’entretien ont eu raison de la grande majorité des vitraux anciens de presque toutes les cathédrales de France. Le XIXe siècle, qui a vu naître la Commission des monuments historiques alors que la curiosité du public pour le Moyen Âge croissait, a été paradoxalement celui qui non seulement n’a pu empêcher la dispersion des derniers vestiges d’un art fragile et éminemment français, mais encore l’a encouragée parce que les vitraux devenaient de par leur rareté des objets d’art insolites dont l’énigmatique beauté pouvait être contemplée de plus près par des collectionneurs toujours plus nombreux. Et qui dit collectionneurs dit marchands, parisiens en tête, qui surent habilement attiser les convoitises pour mieux augmenter les prix.

Au tournant du XXe siècle le marché du vitrail ancien était âprement disputé jusqu’en Amérique où de richissimes hommes d’affaires faisaient construire des demeures dans le goût gothique quand ce n’était pas des cathédrales inspirées de celles de France ou d’Angleterre. C’est dans ce contexte qu’il faut situer l’histoire du vol des vitraux de la cathédrale de Rouen que le Rouennais Jean Lafond (1888-1975), archéologue et historien de l’art, a relaté dans un article paru en 1970 dans le Bulletin de la société nationale des antiquaires de France :

« Un panneau du XIIIe siècle, provenant d’un vitrail des Sept Dormants d’Éphèse, acquis en 1921 par le musée de Worcester (Massachusetts) à la vente de la collection Henry Corbyn Lawrence, a été reconnu par M. Louis Grodecki comme l’ouvrage de l’auteur d’une Vie de saint Jean-Baptiste conservée à la cathédrale de Rouen. Quatre autres panneaux de la même légende ont été retrouvés dans la collection Raymond Pitcairn à Bryn Athyn (Pennsylvanie) par miss Jane Hayward, conservateur au Metropolitan Museum, et par Mme Françoise Perrot, attachée de recherches au C. N. R. S.

« Je suis en mesure de confirmer leur origine en décrivant sept fragments découverts dans le magasin de la cathédrale de Rouen où les Sept Dormants avaient été relégués, il y a une centaine d’années, avec la majeure partie des vitraux qui décoraient les chapelles méridionales de la nef, par des architectes férus d’“unité“.

« J’ai entre les mains un plan sommairement esquissé sur lequel le peintre-archéologue Eustache-Hyacinthe Langlois, mort en 1837, a noté les vitraux du XIIIe siècle que possédait encore la cathédrale de Rouen. À la cinquième chapelle du côté sud (Sainte-Colombe) on lit : « Panneaux supérieurs XIIIe siècle avec des inscriptions commençant par “hic : hic ante presul(em)…“ C’est précisément la légende d’un des panneaux Pitcairn.

« Malheureusement le “magasin“ n’a que trop justifié son nom commercial, puisqu’en 1911 déjà les panneaux américains l’avaient quitté.

« Cette année-là, en effet, je fus appelé à dresser l’inventaire d’un dépôt qui était encore fort riche en morceaux remarquables des XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles. J’obtins que les vitraux fussent placés dans des caisses neuves et conservés à l’agence des travaux. Je pensais les avoir sauvés, mais lorsqu’on ouvrit les caisses en 1931, à l’occasion d’une exposition d’art religieux ancien, on n’y trouva guère que des panneaux en lambeaux, de simples débris, quelques bordures et… des pierres. »

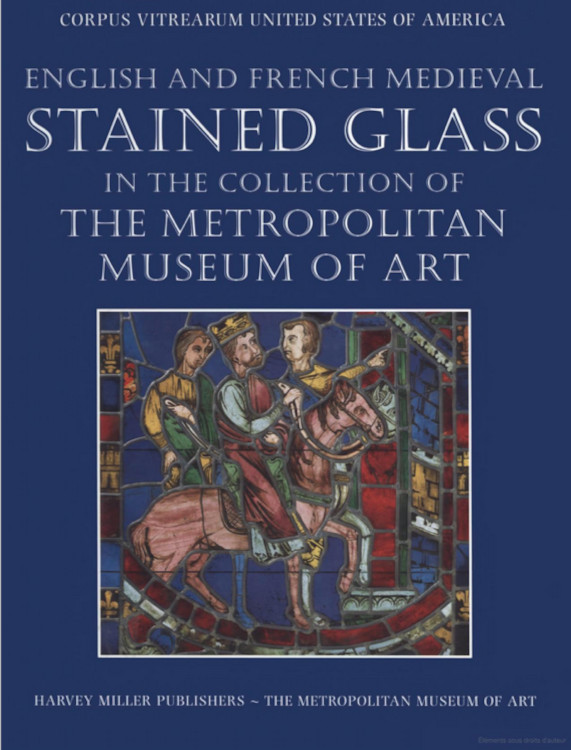

Parmi ces précieux morceaux, remisés pour cause de travaux depuis la seconde moitié du XIXe siècle dans le clocher nord de la cathédrale, dite tour Saint‑Romain, Lafond avait décrit dans son inventaire de 1911 un vitrail de l’ancienne verrière des Sept Dormants d’Éphèse comme suit : « Trois personnages à cheval. Beau panneau en bon état, 70-80 cm ». Beau panneau, en effet, que ce Théodose arrivant à Éphèse qui tomba de manière bien mystérieuse entre les mains du très académique peintre Léon Bonnat, directeur de l’École des beaux‑arts de Paris et directeur des Musées nationaux de 1900 jusqu’à sa mort en 1922.

Le vol avait-il été commandité ou est-ce que les voleurs avaient approché Bonnat en toute confiance, connaissant son trop grand faible pour les vitraux du Moyen Âge ? Nous ne pourrons jamais le savoir mais, quoi qu’il en soit, Théodose arrivant à Éphèse rejoignit ainsi d’autres chefs-d’œuvre de la peinture sur verre du milieu du XIIe siècle que détenaient déjà Bonnat et que Viollet-le Duc avait détachés d’une fenêtre de l’abbaye de Saint-Denis, un édifice qu’il restaura à partir de 1846.* Or, l’ancienne nécropole royale, qui a donné naissance à l’art gothique, appartenait à l’État depuis la Révolution à l’instar de Notre-Dame de Rouen et de la grande majorité des cathédrales de France, ce qui signifie que les vitraux qui sont des parties intégrantes de tous ces monuments étaient de facto imprescriptibles et inaliénables, un fait que ne pouvait ignorer un architecte du gouvernement comme un directeur des musées nationaux.

Léon Bonnat avait légué en plusieurs étapes dans les dernières années du XIXe siècle la grande majorité de sa très importante collection de sculptures, de tableaux et de dessins anciens des plus grands maîtres à la ville de Bayonne où il était né ; seuls quelques tableaux et de précieuses feuilles, notamment de Dürer, enrichirent le musée du Louvre. Il ne lui restait donc rien de particulièrement intéressant en matière d’œuvre d’art à la fin de sa vie, si ce n’était sa collection de vitraux médiévaux tenue secrète et dont il se garda de faire mention jusque dans son testament mystique.

C’est son notaire, et légataire universel, qui fit disperser ces chefs-d’œuvre de la peinture sur verre à l’hôtel Drouot le 9 février 1923 dans une vente non cataloguée, et donc sans notices explicatives, parmi des objets courants et bon nombre de livres. Si rien n’indique qu’il y avait dans la bibliothèque du peintre l’Histoire de la peinture sur verre d’après ses monuments en France, tout porte à croire que Léon Bonnat ne pouvait ignorer cet ouvrage essentiel, et alors unique en la matière, publié en 1853 par Ferdinand de Lasteyrie.

L’auteur, qui a pris un soin particulier à publier ses dessins en couleurs, y montre notamment dans la planche III une verrière du déambulatoire de l’abbaye royale de Saint-Denis, telle qu’elle était avant son démantèlement par Viollet-le-Duc, et où figurent dans la partie basse les deux panneaux ronds entrés clandestinement dans la collection Bonnat.

Le médaillon en bas à gauche de la gravure, qui représente un triple couronnement par la main de Dieu, fut copié par Alfred Gérente, fidèle verrier de Viollet-le-Duc, et cette copie fut vendue à Marcello Galli‑Dunn, fameux antiquaire florentin qui la revendit en 1888 pour une œuvre authentique au Museo Civico d’Arte Antica de Turin, lequel musée crut posséder un vitrail médiéval du XIIe siècle jusqu’à la découverte de l’original un siècle plus tard au Glencairn Museum de Bryn Athyn près de Philadelphie aux États-Unis.

C’est dans cette ancienne demeure de l’industriel Raymond Pitcairn (1885-1966), construite pour servir d’écrin à sa prodigieuse collection d’art médiéval, que se trouve aussi aujourd’hui l’autre médaillon original que Ferdinand de Lasteyrie avait vu in situ dans la basilique de Saint-Denis à la droite du précédent comme le prouve la gravure. Et c’est un certain André Lion, verrier de son état, qui acheta ces deux vitraux à la vente Bonnat le 9 février 1923, mais aussi celui de Théodose arrivant à Éphèse volé peu d’années auparavant à la cathédrale de Rouen, un panneau qu’il put restaurer avant de le proposer à Augustin Lambert, l’antiquaire parisien qui le vendit le 13 août 1923 à l’agent Richard Melchers pour le compte de Raymond Pitcairn.

La requête de la vente Bonnat, toute succincte qu’elle soit, est cependant formelle : le nom de l’antiquaire n’y apparaît pas mais bien celui de Lion avec son adresse parisienne qui était également celle de son atelier dans le XXe arrondissement. Il est certain que ce peintre sur verre, aujourd’hui oublié, connaissait lui aussi de par son métier l’ouvrage de référence de Ferdinand de Lasteyrie, mais il n’avait officiellement acheté qu’un « vitrail » ou des « vitraux ronds », la requête de vente ne précisant, bien entendu, ni datation ni provenance. Voilà comment furent blanchis ces rarissimes témoignages de la peinture sur verre volés dans d’insignes monuments appartenant à l’État et honteusement recelés par un peintre des plus officiels emporté par sa passion pour l’art.

Et à Rouen, pendant tout ce temps, personne n’avait rien remarqué : le stratagème des pierres disposées dans les caisses pour faire croire par leur poids qu’elles étaient toujours pleines de leur trésor avait parfaitement fonctionné. Parmi les plus belles pièces ainsi finement exfiltrées se trouvaient trois panneaux issus de la verrière des Sept Dormants d’Éphèse, dont celui comportant la mention Hic ante presulem que nous avons vu plus haut. Raymond Pitcairn les avait acquis à New York le 28 janvier 1921 à la vente après décès de Henry Corbin Lawrence (1859-1919), autre collectionneur compulsif et gouverneur de la Bourse de New York, qui les tenait depuis 1918 des Frères Bacri, antiquaires parisiens spécialisés eux aussi en « Haute époque ». Un seul panneau de la collection Lawrence provenant de la verrière de la Légende des Sept Dormants d’Éphèse avait échappé à Raymond Pitcairn, c’est celui qui se trouve aujourd’hui au Worcester Art Museum dans le Massachusetts et qui représente trois messagers d’Éphèse agenouillés devant l’empereur Théodose.

Concernant ces quatre derniers vitraux, le catalogue de la vente Lawrence précisait aux acquéreurs pour les mieux allécher : « removed many years ago from a cathedral in France » que l’on peut traduire par « retirés il y a de nombreuses années d’une cathédrale en France ». Doux euphémisme que ce « retirés » pour ne pas écrire « volés » ! Quant à signifier que l’opération a eu lieu il y a « de nombreuses années » c’est là le contraire d’une précision, cela laisse vaguement et faussement entendre que si vol il y a eu, les voleurs sont morts depuis longtemps entraînant avec eux la prescription des faits. Une cathédrale ? cela vaut toujours mieux qu’une église, le terme est plus vendeur sur le marché américain, surtout s’il est suivi de « France ».

Mais les responsables de la vente Lawrence de 1921, qui ont pourtant pesé leurs mots, ont commis l’erreur d’écrire le terme ‘cathedral’ : ils ont avoué ce faisant qu’ils ont mis en vente des objets imprescriptibles et inaliénables qui appartiennent à l’État français. C’est notre droit de le leur reprocher cent ans plus tard, même s’ils sont tous morts depuis de nombreuses années.

Nous l’avons vu, le catalogue de la vente Bonnat n’a jamais existé : en 1923, à Paris, la plus grande prudence était de mise. Mais, comme si de rien n’était, le vitrail de Théodose arrivant à Éphèse, que le Metropolitan Museum of Art de New York a acheté en 1980 au Glencairn Museum de Bryn Athyn, est en couverture du catalogue English and French Medieval Stained Glass in the collection of the Metropolitan Museum of Art publié en 2003. Comme si le plus grand musée américain n’avait rien à se reprocher puisqu’il a acquis légalement le chef-d’œuvre de sa collection de vitraux médiévaux. Le bon goût de Léon Bonnat est du moins ainsi internationalement reconnu.

Philippe Machicote

Retrouver toutes les Chroniques de Philippe Machicote

*MAJ le 15/09/2025. Nous avions indiqué par erreur 1844.