Il m’a été donné l’occasion de découvrir un permis de construire de 1935. Juillet 2025, rendez-vous est pris en mairie pour consulter les archives d’une construction du début du siècle dernier.

Après deux semaines d’attente pour désarchiver le dossier, je me présente à l’heure dite au service de l’urbanisme où l’on me tend alors le dossier de la parcelle souhaité : une simple chemise papier regroupant l’ensemble des éléments de demande de permis de construire de l’époque.

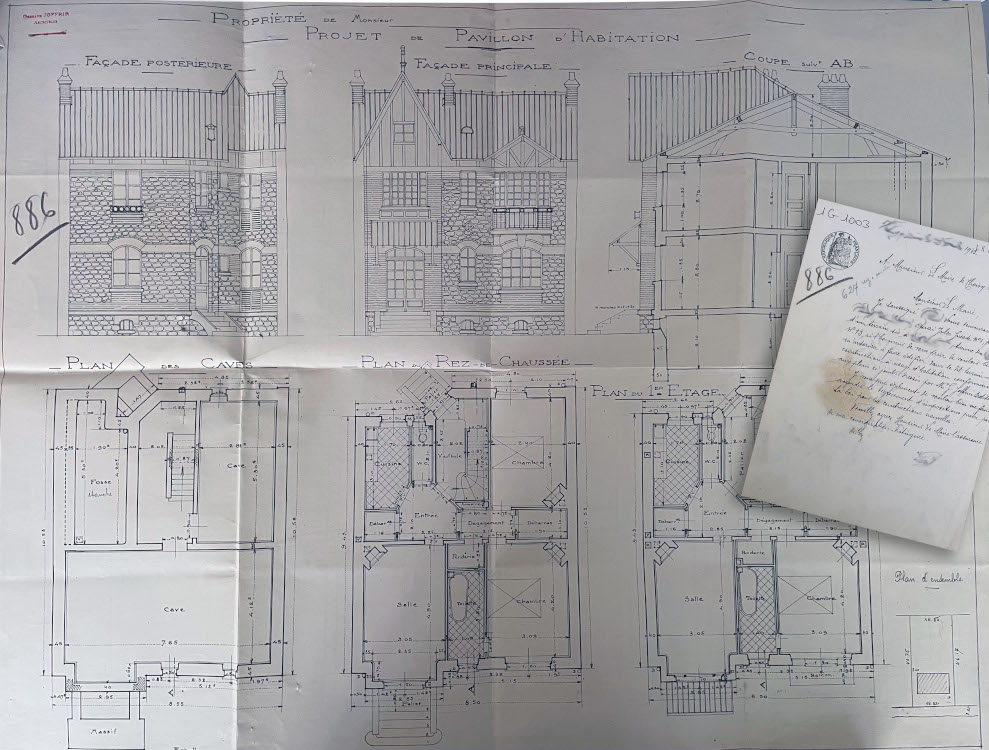

Elle contient une planche A1 regroupant, plans, façades, une coupe du bâtiment et dans l’angle bas un plan de situation, un simple rectangle hachuré sur la parcelle pour situer le lieu de construction sur celle-ci. Un second document, une lettre manuscrite du pétitionnaire demandant au maire de bien vouloir lui octroyer le droit d’ériger son bâtiment sur sa parcelle comme la loi l’y autorise…

Aujourd’hui, la demande de déclaration préalable pour ajouter une malheureuse lucarne sur un bâtiment, à elle seule, imposera à la mairie le passage à une chemise à sangle tant la quantité de documents à produire va faire exploser le volume d’informations nécessaires sur cette malheureuse parcelle. DPC1, DPC2, DPC3, DPC4, DPC5, DPC6, DPC7, DPC8, une perspective, un CERFA… Et encore faut-il s’estimer heureux, le site n’est pas classé Natura 2000 ou « site remarquable », sinon vous en reprenez pour dix documents de plus.

Comment a-t-on réussi en moins d’un siècle à passer d’une démarche administrative simple à une surabondance de demandes ? pour qui ? pour quoi ? D’autant que, dans le même temps, la France s’est couverte de constructions passablement moins qualitatives que celles du début du siècle, comme quoi cette inondation administrative n’a sûrement pas l’effet escompté !

Pour réaliser la déclaration préalable de ce projet, il aura fallu affronter le Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUI) ! Pour y accéder, compter trois pages de site internet qui se renvoient les unes aux autres, pour arriver sur un lien de téléchargement, et récupérer un dossier compressé… d’1,9 Go !

Une fois ouvert, vous vous retrouvez face à sept dossiers, 145 fichiers, pour plus de 8 700 pages de lecture et de cartes en tout genre, dont pas moins de 266 pages juste pour expliquer le fonctionnement du PLUI !

Une fois intégré la zone dans laquelle se situe le projet, il faut décrypter les codes qui s’ensuivent pour savoir à quels articles liés à cette zone vous êtes soumis, une fois identifié, parce que vous êtes en France… Il y a évidemment, toujours, des exceptions à la règle qui pourtant s’applique à un périmètre déjà très restreint. À cela s’ajoutent évidemment les règles qui elles s’appliquent à l’ensemble de la communauté d’agglomération, et qui elles aussi bénéficient… de règles d’exception !

Une sorte de variante du jeu de « Jacques à dit… »

Une rapide recherche sur les obligations en termes de stationnement ? Ce ne sont pas moins de 21 articles qui s’y réfèrent pour finalement, après avoir passé plusieurs heures en recherches, lecture et analyse, se rendre compte que les règles sont ni plus ni moins que l’application stricte de la norme française s’appliquant à tout stationnement !

À quoi bon alors noircir du papier ? Pour le plaisir ? Pour justifier du bien-fondé de son action ? Par quel esprit de perversion administrative a-t-on pu arriver à une telle dérive ? Comment ne pas imaginer qu’il puisse y avoir dans cette surabondance de documentation la recherche d’un découragement de toute personne qui souhaiterait entreprendre un projet ?

Comment imaginer que ceux-là mêmes qui l’ont rédigé ou doivent faire appliquer ce PLUI puissent en connaître et maîtriser le moindre détail de ces 8 700 pages ? Ne sommes-nous pas arrivés à un point où l’ingestion de textes législatifs aboutit à l’effet inverse de celui escompté puisqu’ainsi la libre interprétation de l’instructeur prend le pas sur l’impartialité qui devrait s’imposer à chaque pétitionnaire ?

Quand d’aucuns s’interrogent sur la raison du ralentissement du secteur de la construction, n’y a-t-il pas là une bonne explication ? Le temps d’analyser, de concevoir en conformité, d’instruire… Sans compter que plus il y a d’exception à la règle et plus on prête le flanc à des recours sur l’interprétation de la règle et de ces exceptions… Autant de raisons qui font qu’obtenir une autorisation relève du parcours du combattant.

Évidemment, il y a 90 ans, sans informatique, le règlement d’urbanisme s’il existait devait être beaucoup plus succinct, et l’instructeur du permis devait s’en remettre à son libre arbitre et assumer ses responsabilités quand il acceptait ou refusait un permis. Il y a bien, là aussi, un effet de notre surabondance énergétique qui nous pousse à utiliser la puissance informatique pour générer et traiter de la donnée en masse sans même se poser la question de son bien-fondé mais en assurant à l’instructeur une parfaite neutralité dans sa prise de décision, et une totale déresponsabilisation.

Le paradoxe de cette surenchère normative, ayant souvent pour prétexte la sauvegarde de la planète et de l’environnement, est qu’aujourd’hui, compte tenu de la complexité des textes produits, le recours à l’IA et sa puissance de calcul pour les analyser et les décortiquer devient la seule solution… Et tant pis pour la gabegie d’énergie que génèrent de telles pratiques !

Stéphane Védrenne

Architecte – Urbaniste

Retrouver toutes les Chroniques de Stéphane Védrenne