La voie sur berge rive droite à Paris a été fermée, faut-il la rouvrir ? A l’heure où Anne Hidalgo, maire de la capitale, vient de prendre le 5 mars 2018 un arrêté permanent pour maintenir piétonnes des voies sur berge de la rive droite, une mesure annulée par la justice fin février 2018, le centre de Paris est-il inéluctablement voué à la lenteur et la périphérie à l’accélération ? Tribune d’Alain Sarfati.

Un demi-siècle d’hésitations et un regard sur la ville, avant de prendre position.

Fin des années soixante, la ville se meurt. Les Halles, qui sont installées dans ce qui était un marécage, sont devenues le centre, «le ventre de Paris». Après neuf siècles, l’asphyxie est inévitable, la décision de déplacer le plus grand marché d’Europe à Rungis est prise. Avec cette décision, d’aucuns auraient pu croire qu’une vision de la ville moderne allait s’exprimer clairement mais ce ne fut pas le cas. Le débat sur la présence de l’automobile dans la ville, sur la nature du centre d’une ville moderne qui a une vaste aire métropolitaine, sur les relations entre le centre et la périphérie ne faisait que commencer.

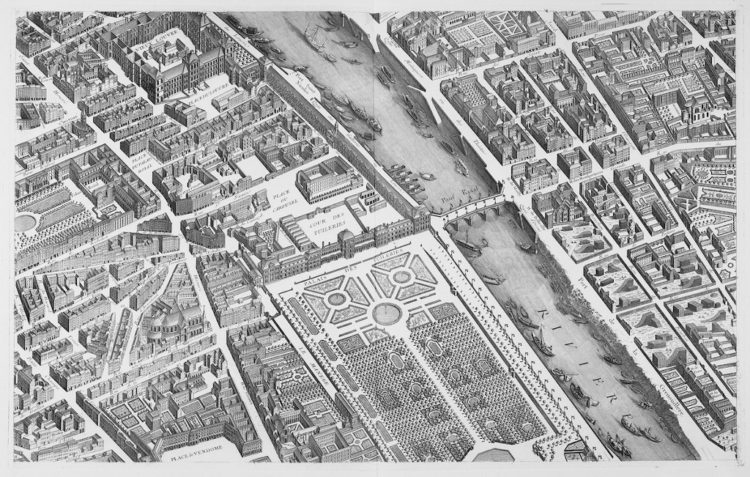

Pendant que se décidait le départ des Halles du centre de Paris, les projets de la traversée de Paris du Nord au Sud et d’Est en Ouest se précisaient. En 1970, le débat portait sur les pénétrantes du Sud, l’avenue René Coty et la rue Vercingétorix étaient sur la sellette. Nous l’avons échappé belle ! Le projet des Halles prévoyait à tout hasard une liaison souterraine. Cette succession de projets, avec la voie express rive droite, montre à quel point la réflexion sur la présence «de la vitesse dans la ville et ses relations avec l’espace» était désorientée.

La réflexion sur la fermeture de la voie sur berge rive droite souffre des mêmes maux. Dès le XIXe siècle, Haussmann avait pressenti la difficulté : l’arrivée des gares dans la capitale allait rendre leur connexion indispensable et les grandes percées étaient une réponse de visionnaire, comme l’accompagnement de celles-ci par des arbres d’alignement qui allaient être la dimension compensatoire de ces «blessures». L’histoire des rapports entre la ville et la vitesse ne date pas d’hier. Le préfet Haussmann avait anticipé quelques-uns des effets de la vitesse, allant jusqu’à surdimensionner certaines voiries.

La vitesse prend des formes différentes en ce qui nous concerne : elle mobilise doublement l’espace de la ville, horizontalement par le stationnement et le déplacement, verticalement en permettant la construction de tours avec l’arrivée des ascenseurs. La vitesse mobilise de l’espace, elle dilate la notion de centre. Les Halles ne sont plus le centre de Paris, c’est Paris qui est le centre d’une vaste métropole. Nous sommes passés du centre «carrefour», croisement d’un «cardo» et d’un «decumanus» à un centre de cent kilomètres carrés. Cette mutation a des conséquences incontournables qui peuvent s’exprimer ainsi : pendant que le centre ralentit, la périphérie accélère. Ceci est la conséquence directe d’une décision qui fait l’unanimité : pas de tours au centre de Paris, nous ne sommes ni Londres, ni Tokyo, ni New York. Conséquence : nous devons inventer notre modèle.

Le tribunal administratif a invalidé en février 2018 la décision de la Ville de Paris de fermer à la circulation la voie sur berge, rive droite. Les raisons invoquées sont connues de tous : une enquête et une étude d’impact insuffisantes.

Les requérants ont probablement de bonnes raisons d’être mécontents de cette fermeture, et pourtant elle paraît inéluctable. Cette victoire à la Pyrrhus aura la vertu de nous contraindre à regarder la ville, la région, la métropole, autrement : le centre et la périphérie, non plus uniquement à partir d’une vision locale, mais à partir d’une réflexion d’ensemble, et ce, en prenant en considération la réalité de la vie moderne, gouvernée par «toutes ses vitesses et toutes ses attentes en matière de dimensions compensatoires», avec ses effets sur les espaces de la ville.

Le «Grand Paris» est en quête d’une représentation claire, partageable, compréhensible et qui ne laisserait personne sur le bord du chemin. Par son histoire, sa géographie, sa culture, Paris est radioconcentrique. La métropole moderne a un centre et une périphérie, ce qui n’était pas le cas de la ville européenne traditionnelle. C’est notre représentation de la ville qui doit évoluer pour que l’on en tire les conséquences.

La première conséquence est que le centre de Paris sera inéluctablement voué à la lenteur des déplacements automobiles, qu’il s’agisse de taxis ou de particuliers. Le centre, lent, entraîne l’accélération de certaines parties de la périphérie et notamment les axes rayonnants équipés de transports publics. Ceci correspond à une politique de la ville qui ne se donne pas toujours les moyens d’exposer son «projet de ville». L’espace alloué à l’automobile a commencé à se restreindre à la faveur du premier plan «vigipirate». Le ton était donné.

Aujourd’hui, le débat s’est déplacé et peut se résumer par un certain nombre de déficits : celui des transports en commun urbains, celui du manque criant de stationnement en parkings/relais aux abords du périphérique, celui de la lenteur de la mise en chantier des entrées de ville avec des transports en commun puissants et adaptés à chaque situation, mais surtout la mise en place d’une logique urbaine de densité autour du périphérique et des gares ou stations, avec la création de ZAD. Alors, tout le monde comprendra comment la ville se fait et où son projet nous mène.

La fermeture est une bonne décision mais elle est mal comprise parce que mal accompagnée. Paris n’existera pas sans sa périphérie. On ne pourra pas supprimer les transports individuels en périphérie ; chacun doit pouvoir choisir son mode de vie. On pourra supprimer l’automobile individuelle dans Paris, et il faudra le faire, non pour la qualité de l’air, mais pour que Paris reste le paradigme de la ville moderne avec son histoire et sa capacité d’attraction.

Après deux siècles d’effet centrifuge, c’est à un effet centripète que nous assistons, nous devons l’accompagner. Après les Halles, c’est Paris tout entière qui est devenue le centre. Il ne faut donc pas ouvrir la voie sur berge mais il faut expliquer que Paris, ville active, offre la totalité de ses espaces, y compris les berges de la Seine, à l’imaginaire régional, métropolitain, qui utilise désormais la ville et sa culture comme dimension compensatoire de la turbulence du monde.

L’urbanisme n’est-il pas un art d’équilibriste ?

Alain Sarfati

Architecte & Urbaniste / mars 2018