« L’objectif principal est de développer l’enseignement artistique, en résonance avec les activités industrielles locales » (extrait des statuts du Bauhaus). Chronique d’Alain Sarfati.

A la question posée : l’architecture est-elle un art ? On s’attend évidemment à ce que la réponse soit non, tout simplement. Non, parce que c’est de la sociologie, de l’histoire, de la technique, de la géographie, de l’écologie… c’est beaucoup de choses qui, tout en diluant l’architecture, la font disparaître.

Alors deux questions se posent : qu’entendez-vous par architecture ? qu’entendez-vous par art ?

Mon avis est que l’architecture est à la fois un art et une norme et j’ajoute une troisième question : qui définit la norme ? De quoi s’agit-il exactement ?

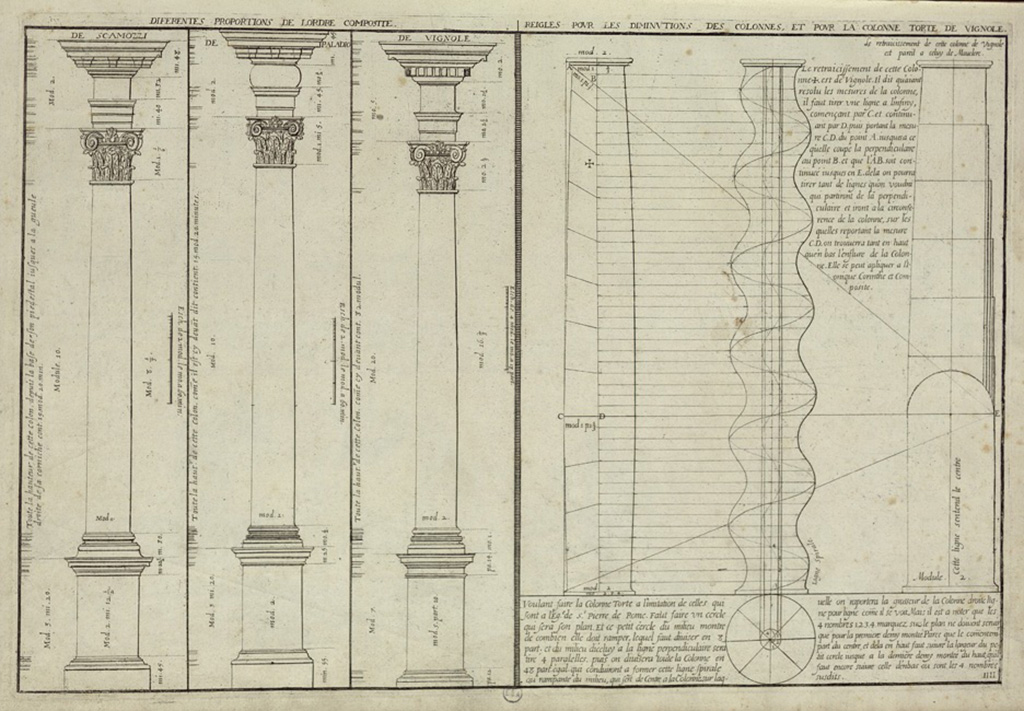

La norme fondatrice de l’architecture, c’est l’ordre. Mais l’ordre architectural cache la complexité qui a été oubliée au profit d’un minimalisme dénudé ; le roi est nu. Difficile d’oublier que l’ordre, les ordres, a été la première confrontation à l’architecture. De quoi s’agissait-il ? Pourquoi cette notion d’ordre ? Pas d’explication claire mais une évidence, donc les questions étaient inutiles.

En fait, dans l’acceptation classique, l’ordre est un système de proportions qui comporte essentiellement une colonne et un entablement. Sans me perdre dans les différents ordres et ordonnancements, je ne retiendrai qu’une chose, le module, la mesure attachée à chaque utilisation d’un ordre. Le module est le rayon du fût, de la colonne à sa base. C’est à partir du module que se construit un ordre particulier, plus ou moins élancé, plus ou moins élégant.

C’est, en même temps, un instrument qui permet la division du travail. L’architecture naît de l’ordre, d’un ordre, à chaque fois différent et qui évolue dans le temps. Aujourd’hui, le module reste à peu près un pied, trois pieds, quatre pieds, c’est devenu une trame de trente, quatre-vingt-dix ou cent-vingt centimètres. Cette norme intégrée est devenue désincarnée tant il est vrai qu’elle se suffit à elle-même. La complexité de l’ordre a disparu pour laisser la place au seul module, à sa répétition, sans que la moindre variation ne trouve sa justification.

La question posée par la définition de l’ordre est d’ordre ontologique. Historiquement, l’architecture objet de commande, rendait compte d’un rapport au pouvoir, celui du prince comme celui du clergé. Son rôle était d’impressionner, de mettre la société face au pouvoir qui la gouvernait. Le monument devait être impressionnant et l’ordre, comme la répétition, en était l’outil.

Toutefois, la complexité de la « composition » d’un ordre participait à ce sentiment d’équilibre, d’harmonie et de beauté. La nature y trouvait sa place, y compris avant que les feuilles d’acanthe s’emparent du chapiteau ionique. Il s’agit bien de « composition » car, étymologiquement « composer », signifie « faire avec ». Cette notion mérite d’être revisitée à l’heure où il faut « faire avec la nature, avec les économies d’énergie ou tout simplement, avec le contexte ». De quoi revisiter bien des positions et bien des dogmes !

Si la base de l’architecture, avant d’être un art, est une norme qui évolue dans le temps avec le pouvoir et les instances de commandes, il ne faut pas pour autant oublier les normes techniques qui l’accompagnent, mais qui ne la constituent pas à elles seules. Les réglementations s’accumulent sans que cette complexité nourrisse d’une quelconque manière « l’architecture comme projet », comme vision du monde. Aujourd’hui, ce sont les architectes eux-mêmes qui tentent d’élaborer une norme pour discriminer ce qui est de l’architecture de ce qui n’en est pas.

Le jeu semblait établi jusqu’au début du vingtième siècle, les prix de Rome pouvaient s’opposer aux écoles dissidentes, les revues s’en faisaient l’écho et prenaient parti. Les idéologies ont de plus en plus envahi l’espace de l’architecture et les dogmes se sont confrontés : rationalisme, romantisme, passéisme, culturalisme, progressisme, modernisme… C’était dans un autre temps.

Aujourd’hui, toutes les revues sont soumises à la régie publicitaire, elles ne font plus la pluie et le beau temps. L’architecture affronte une tourmente dans laquelle, chaque année, la désignation d’un prix Pritzker ne fait qu’ajouter à la confusion, les réseaux sociaux faisant le reste. Les organisations professionnelles ne sont pas là pour définir la norme et pourtant la norme se répand comme une traînée de poudre : il faut construire en bois, couvrir les bâtiments de végétation, tirer des balcons dans tous les sens.

Dommage que l’on ne puisse pas récupérer les conteneurs vides que la Chine nous envoie par les routes de la soie, pour en faire des logements… La forme idéale serait trouvée : « Le module nouveau est arrivé », un conteneur de 40 pieds, d’une longueur de 11 583 mm, une largeur de 2 294 mm et une hauteur de 2 569 mm à l’intérieur de la structure. En extérieur : 12 192 mm de longueur, 2 438 mm de largeur et 2 896 mm de hauteur… Circulez ! Il n’y a plus rien à voir ni à décider !

La frugalité est une norme, la banalité aussi.

Il est donc, plus que jamais, important de participer à l’élaboration de la norme, de ne pas laisser filer l’architecture comme ce qui s’est passé au siècle dernier. On a rendu l’architecture dépendante de la représentation de l’industrie, tout en larmoyant devant l’impossibilité de faire de l’architecture un produit de l’industrie. Il est temps de faire le tri et de dire ce qui est simplement idéologique et ce qui est de l’ordre de l’architecture universelle.

L’architecture est une norme qui se cherche en permanence et se perd, bien souvent par manque d’acceptation de sa « dimension naturellement hybride ».

Le ciel lui-même devient une norme ! Indice d’un désespoir, impossible de savoir à quel ciel se vouer. L’architecture orpheline du ciel ? Sans aller jusqu’au « bleu Zava » qui caractérisait les projets à l’école des Beaux-Arts, il n’est pas inutile de rappeler le rôle du couronnement, de l’entablement ou celui de la toiture. En ville, ce sont eux qui créent un cadre au ciel et définissent « l’espace de la ville », ce sont eux qui donnent forme aux « Villes invisibles » d’Italo Calvino. La brume, la transparence, le flou succèdent aux cieux tourmentés des images venues de l’Extrême-Orient. Une mode, une nouvelle convention qui ne fait pas l’architecture, elle reste orpheline du bleu.

En un siècle, le corpus de l’architecture s’est augmenté du logement et, par là-même, d’un nouvel ordre. Un ordre contextuel, appropriable, évolutif, adaptable, réversible… La grande différence est qu’aujourd’hui, non seulement l’architecture produit des modules, elle produit de l’ordre, mais elle doit aussi produire une forme de désordre. Un désordre calculé pour que l’appropriation soit possible, pour que la vie soit présente.

La grande nouveauté est « le programme du logement » qui a fait une intrusion rapide dans le champ de l’architecture, sans que la réponse soit véritablement trouvée, sans qu’une proposition convienne face à la diversité des attentes. C’est une forme de désordre, c’est accepter de composer avec autre chose que la seule géométrie et une image fantasmée de l’industrie. Le déjà-là, les limites, les matériaux, le soleil… sont autant d’éléments de composants qui nourrissent une démarche. Il faut composer, faire avec la culture, la géographie, l’orientation, l’économie, l’usage, l’urgence.

L’utopie est trop souvent appelée au secours. Ah ! Si l’on pouvait réaliser un logement idéal sans norme, sans contrainte économique, sans contrainte d’usages… chose impossible ! C’est bien commode : l’énoncé de l’utopie n’est pas un projet mais un obstacle car, en lui donnant un horizon impossible à atteindre, c’est le statu quo qui est renforcé. Le combat pour l’architecture n’est qu’une vaine indignation, il n’est pas une résistance, c’est une action qui consiste à dire, sans avoir peur de dire et de faire, ce que l’on dit. Le combat ne consiste pas à montrer ce qui est impossible à faire (comme d’augmenter la surface des logements, la hauteur sous plafond …), mais plutôt ce qui serait possible de faire en sortant des archétypes, pour enfin évoluer.

Tout le monde s’accorde sur une relation renouvelée, voire apaisée, avec la nature : « vous en voulez ? On va vous en donner ! ». L’architecture disparaît, ensevelie sous la végétation, une sorte de suicide, métaphore d’Angkor. La nature, dans tous ses états, est partout, c’est elle qui conçoit désormais l’architecture : façades, terrasses, sous-sol et autres champignonnières…

Pendant ce temps, rien ne change dans l’organisation de l’espace intérieur, rien ne bouge dans la relation avec la ville. Les hommes auront-ils encore une place dans des bâtiments devenus sombres et humides, au milieu des insectes et des rongeurs ? Qu’en sera-t-il lorsqu’il faudra entretenir, arroser, tailler, mettre de l’engrais, débroussailler ? Même si le besoin de sentir la présence de la nature est largement partagé, n’est pas jardinier qui veut, tout le monde n’a pas la main verte ou la fibre agricole. Sans oublier la part importante de l’orientation et de l’adaptation des végétaux à la course du soleil, aux effets du vent.

A une vraie question, celle du rapport de l’architecture avec la nature, la réponse est erronée. L’histoire a été interrompue, il est temps de renouer avec cette histoire pour donner une réponse technique et poétique, économique et sociologique, mais aussi artistique. Tout est question de sens : l’architecture raconte une histoire en chaque lieu différente. Elle émeut, touche ou indiffère selon les circonstances mais sa dimension universelle est dans la démarche, dans ce qu’elle dit de la commande, du pouvoir, du public auquel elle s’adresse. C’est ainsi que le Régent, futur roi George IV, avait voulu rompre avec le néo palladianisme en créant un nouveau style, néo indien, le palais de Brighton. Il ne sera pas suivi et ne sera pas le modèle d’une nouvelle époque.

L’architecture est-elle encore un art ?

C’est un art qui répond à une attente. La question est d’autant plus pertinente que notre environnement est envahi par la technique sous toutes ses formes. On peut se demander s’il y a encore de la place pour l’art et si oui, de quel art s’agirait-il ?

Les définitions de l’architecture abondent, inutile d’en chercher une qui soit universelle ! Tout le monde s’accorde, en Occident, pour dire que les pyramides, les cathédrales, les temples et les Palais représentent les fleurons de l’architecture. Personne ne nie le statut de Fontainebleau ou celui de Versailles, alors pourquoi cette question aujourd’hui ?

L’architecture a un double statut, celui d’être un art et celui d’être une norme. L’art est la signature de l’architecte, du maître d’ouvrage, du lieu, la norme est celle définie par la collectivité. Lorsqu’il s’agit d’un équipement public, l’art et la norme se confondent et parfois deviennent exemplaires. La norme est aujourd’hui un non-dit, elle est devenue si prégnante, si technique, qu’on oublie l’impact esthétique.

De façon plus explicite, la norme recouvre la quasi-totalité de l’espace esthétique (l’esthétique est la science de la beauté et du bien-être, étymologiquement la théorie du sensible, ce qui fait de quelque chose une œuvre d’art). Juste retour des choses, l’esthétique est devenue une norme et l’architecte s’abrite derrière elle, l’architecture disparaît par manque de débat !

Avant, il fallait impressionner, aujourd’hui il faut émouvoir. En architecture, le moment est venu de s’interroger non sur l’origine de la norme mais sur les lieux qui la feraient évoluer. Quelle institution permettra de définir le corpus exemplaire, celui qui donne sa dimension classique à l’architecture avant d’en accepter sa nature baroque ?

Quel est le prix à payer pour que l’architecture soit un art savant et populaire, pour qu’un débat riche fasse participer et partager un large public ?

« L’objectif principal est de développer l’enseignement technique de l’architecture, en résonance avec les attentes artistiques et poétiques locales » (Extrait de la charte à élaborer pour un nouveau Bauhaus).

Alain Sarfati

Retrouvez toutes les Chroniques d’Alain Sarfati