Il ne sera sans doute pas beaucoup question d’architecture à la COP 27. Or, secrètement, tacitement, la pratique de l’architecture est toujours partie prenante dans les arbitrages politiques. Rétablir le respect pour la nature et la responsabilité envers les non-humains est subordonner la technique à la poursuite de régulations naturelles. L’architecture politique au service de la transition écologique ? Chronique de la catastrophe annoncée. Des biotopes stables mais différents d’un lieu à l’autre (II/III).

La prise en compte des risques naturels – le froid, l’inondation, l’incendie, la canicule, les glissements de terrain,… – est d’évidence un souci dont l’Etat est porteur et qu’il a d’ailleurs inscrit dans de nombreux règlements imposant des limites aux activités de construction.

Ces règlements sont utiles mais ils ne préjugent ni de la dynamique propre de ces risques ni de la manière dont il faut s’en prémunir. Depuis que les Néerlandais ont montré leur habileté à mobiliser la technique (le pompage, les écluses et les digues) pour se protéger des inondations et de la submersion, les sociétés européennes leur ont emboîté le pas et misé de plus en plus sur des protections techniques. Lesquelles ont montré leur utilité mais nous savons depuis un siècle au moins qu’elles engendrent des risques imprévus, signalant qu’elles ont quelquefois atteint leurs limites. De plus elles exigent plus d’entretien qu’il ne leur en est généralement accordé, celui-ci étant, tout comme sa construction, source de consommation d’énergie et de pollution.

Etrangement, la technique a fait perdre des savoir-faire anciens qui faisaient appel à des régulations naturelles. Au Nouveau-Mexique, où ce savoir-faire a été conservé, de nombreuses maisons sont construites en adobe, protégeant du froid l’hiver, de la chaleur l’été et assurant la purification de l’air et le contrôle de l’humidité favorable à la santé des habitants. Cela n’exclut ni un appoint de chauffage ni le recours à un congélateur mais cela diminue tout de même considérablement la consommation d’énergie et la pollution de l’atmosphère.

Il ne s’agit donc pas de renoncer à la technique mais de donner la priorité aux régulations naturelles. Dans un lieu exposé aux risques naturels, cela oblige les architectes à se soucier de l’écoulement et des risques de pollution des eaux, de la porosité des sols, de la présence du vent, de la qualité de l’air qu’il véhicule, de l’exposition au soleil, de l’ombre et de la présence des plantes qui renouvellent l’oxygène.

Prenons l’exemple de l’inondation d’un quartier. Selon l’implantation des voiries et des bâtiments, le modelé des sols et leur plantation, la montée des eaux sera turbulente et dangereuse ou au contraire lente et modérée. Préparer l’écoulement gravitaire en aménageant les conditions physiques d’inondation les moins dangereuses, c’est ce que j’appelle faire appel à des régulations naturelles.

Toutefois, la lenteur de la décrue peut être plus dangereuse que la crue elle-même. En effet, la crue traverse les égouts, emporte les déjections animales qu’elle rencontre dans les élevages industriels, déterre des déchets industriels toxiques et les répand partout où elle séjourne, quelquefois pendant des jours ou des semaines. Lorsque des murs ou de simples treillages forment un casier autour d’un bâtiment, ou lorsque l’eau remplit un bassin naturel où se trouve un lotissement dont personne n’avait imaginé qu’il puisse être inondé, elle couvre les sols des rez-de-chaussée et impose aux habitants de patauger autour de leur maison au risque de maladies graves.

Vous croyez sans doute que j’exagère. Une visite des hôpitaux de Caroline du Sud nous apprend qu’outre les gastro-entérites et le tétanos, les médecins découvrent de singulières maladies de la peau chez des habitants demeurés trop longtemps les pieds dans l’eau. Quelle que soit la catastrophe naturelle qu’il est raisonnable d’anticiper en un lieu, il faut non seulement se prémunir de sa dynamique mais aussi des effets qu’elle produit et des conduites d’adaptation dangereuses qu’elle peut inciter chez ses victimes. Pour la décrue comme pour la crue, il est essentiel de s’assurer de l’écoulement gravitaire – la régulation naturelle – de l’eau dans tous les lieux susceptibles d’être inondés.

Rendre une place habitable aux non-humains

Il est tentant d’oublier que des non-humains sont peut-être plus directement menacés que les humains par le changement climatique. Mais nous ne pouvons pas ignorer que leur disparition nous serait fatale. C’est la raison pour laquelle les règlements de protection contre les risques d’inondation obligent à rendre à la nature des rivages inondables.

En écartant la construction du lit des rivières ou en éloignant l’urbanisation de la mer est cependant créé un espace fragile, une nouvelle terra nullius qui risque d’être envahie par des occupants illégaux prêts à ignorer les risques au nom de leur intérêt à court terme. Il est donc nécessaire de conférer la protection de la loi à ces espaces et d’œuvrer pour que la nature les reconquiert de plein droit. Il faut aussi l’y aider comme on aide au reboisement des forêts incendiées.

Ainsi, par exemple, les côtes de France, de la Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée, mais surtout celles des Antilles et de la Guyane, de la Polynésie, de Mayotte, La Réunion et la Nouvelle Calédonie sont soumises de façon certes différente mais néanmoins prégnante au changement climatique. Les cyclones aux Antilles, à la Réunion et en Nouvelle Calédonie, les typhons en Polynésie exercent une pression déjà très forte sur les côtes.

Dans les Antilles « le nombre de tempêtes tropicales et d’ouragans a presque doublé passant de 8,5 tempêtes par an en moyenne sur la période 1982/1995 à 15 par an en moyenne sur la période 1995/2012. Les îles sont particulièrement exposées à l’accélération des sécheresses et des intempéries destructrices ».* Le port de Pointe-à-Pitre, les plages, et par conséquent le tourisme, la pêche et l’économie de la Guadeloupe sont menacés à l’horizon de vingt ans.

Il est urgent de protéger ces côtes de la désertification. Il est possible dans les régions tropicales d’amorcer le développement de mangroves comme l’ont entrepris des femmes du village de Ahoa en collaboration avec le service de l’environnement dans l’archipel de Wallis et Futuna, des habitants à Cayoli en Guadeloupe et dans la baie de Génipa en Martinique.

La protection des mangroves dans les territoires d’outre-mer fait l’objet de politiques qui poursuivent quatre effets majeurs : protéger le littoral et son arrière-pays immédiat de la submersion et des tempêtes ; favoriser le développement de milieux biologiques comportant végétaux, animaux, poissons, mollusques, insectes, oiseaux d’une exceptionnelle diversité ; permettre à des habitants de ces régions de vivre de leur protection, que ce soit par la pêche ou un tourisme écologique ; étendre l’attention pour la protection de toutes les échelles de la vie aux populations voisines et à leurs visiteurs.**

La montée du niveau de la mer joue à contre-courant, c’est pourquoi la survie et la croissance des mangroves et leurs rôles de protection des espèces non-humaines, tant terrestres que maritimes, ne se fera que si les sociétés humaines préparent les conditions de leur déplacement et de leur renouvellement au fur et à mesure de la montée du niveau de la mer et du déplacement des lieux de vie de certaines espèces.

Les mêmes préoccupations devraient conduire en France métropolitaine à des végétalisations expérimentales en commençant par les côtes les plus basses, et en s’appuyant sur des populations locales susceptibles d’améliorer leurs conditions de vie grâce à ce nouvel espace naturel. Si les marais salants peuvent se développer dans quelques estuaires des côtes de la Manche, il faudra introduire d’autres plantations et encourager l’installation d’autres espèces vivantes le long des côtes de l’Atlantique ou de la Méditerranée. Il faut stimuler la diversité du vivant comme l’a fait Patricia Johanson à Petaluma en Californie.***

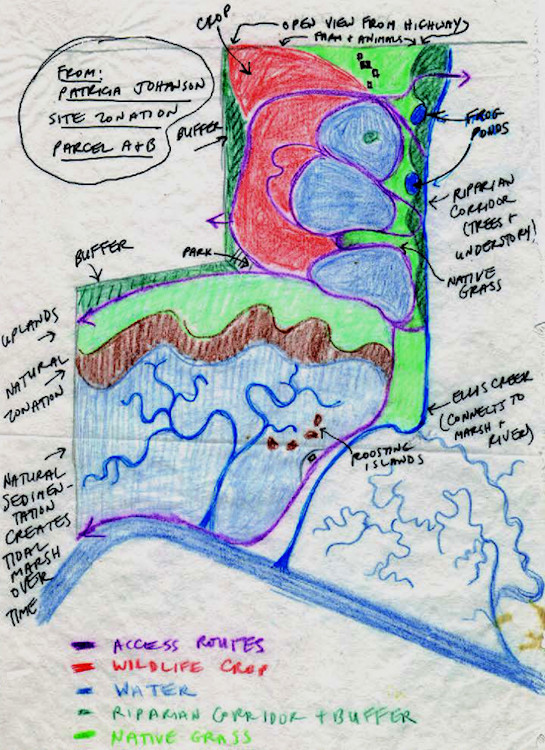

Il ne s’agit pas de planifier de nouveaux biotopes mais de créer des conditions d’accueil de nouvelles espèces. Comme le montre son schéma de principe d’organisation des différents biotopes (ci-dessus), Johanson a renforcé les existants, notamment en proposant un habitat pour les mollusques dans l’estran, et y a adjoint des espaces de culture agricole.

Cela peut paraître étonnant mais la conjonction de biotopes très différents engendre une plus grande diversité que la simple addition. Ainsi des loutres que l’on n’avait jamais vues à Petaluma y ont élu domicile à la surprise générale après la fin des travaux.

Le Costa Rica est l’un des pionniers du tourisme écologique dans le monde. Il s’appuie notamment sur la transformation d’anciennes haciendas en biotopes spontanés. La diversité des anciennes cultures conjuguées à l’arrivée de plantes endémiques attire des animaux, des insectes, des oiseaux d’une diversité que l’on ne rencontre pas dans des milieux de culture homogène. L’arrivée de nouveaux occupants prépare ainsi l’établissement de biotopes stables mais différents d’un lieu à l’autre. Les propriétaires transforment les haciendas en habitats de loisirs offrant toute une gamme de formes de découverte de la nature à leurs visiteurs, pour la plupart costaricains, préparant ainsi la diffusion d’une culture du soin pour les non-humains (les oiseaux, les araignées et les caïmans par exemple).

Éric Daniel-Lacombe

Architecte DPLG, Professeur titulaire de la chaire « Nouvelles Urbanités face aux risques Naturels : Des abris-ouverts » à l’École Nationale Supérieure d’architecture de Paris-la Villette

Lire aussi :

– Architecture politique : mettre à jour la symétrie des ignorances (I/III)

– Des biotopes stables mais différents d’un lieu à l’autre ? (II/III)

– Pour une architecture politique avant, pendant et après les météores (III/III)

Retrouver toutes les chroniques de la catastrophe annoncée

* https://terres-de-guadeloupe.com/le-rechauffement-climatique-en-guadeloupe/

** Voir un compte rendu des activités de protection des mangroves dans les territoires d’outre-mer ; https://icriforum.org/wp-content/uploads/2019/12/Mangroves-OM-francais.pdf

*** Xin WU. Patricia Johanson and the Re-Invention of Public Environmental Art, 1958-2010. Routledge 2013 &2017