Ce pourrait être le titre d’un conte cruel de Guy de Maupassant. Sauf que c’est une histoire qui commence, et qui devrait finir, bien. «Il n’est pas vrai que l’on puisse faire une bonne peinture à propos de rien», disait le peintre Mark Rothko. Anne Demians s’est décidée à être architecte à partir de ce qu’elle est et non plus à partir ce qu’on voulait, ou croyait, qu’elle soit. Portrait.

L’agence pleine de lumière de Anne Demians est nichée dans un quartier hétéroclite de Montreuil (93) où se côtoient vieux pavillons ouvriers, nouveaux immeubles de logement ou de bureaux, entrepôts décatis et autres édifices à l’usage indéterminé mais où une population bigarrée s’accommode de l’arrivée de bobos parisiens flairant la bonne affaire ; les architectes y sont d’ailleurs nombreux. «Ca va tellement vite, dans six mois, tout aura changé», constate-elle.

Elle pourrait aussi bien parler d’elle-même, qui s’apprête à faire le chemin inverse. Au moment de la rencontre, elle ne savait pas encore qu’elle serait bientôt lauréate du nouveau palais de justice de Douai mais envisageait déjà de se rapprocher du centre de Paris. Non seulement parce qu’elle estime nécessaire de ne pas «se fixer à un endroit» mais aussi pour une raison importante à ses yeux : «j’aime bien les visites inopinées et rendre visite inopinément», dit-elle. L’attente peut être longue à Montreuil où, même si ce n’est pas le bout du monde, on ne s’y rend pas par hasard. «J’essaie de faire venir mes interlocuteurs à Montreuil car c’est à l’agence que l’on doit pouvoir discuter des projets», assure-t-elle. Les bouteilles entamées d’un mini bar, dans un coin de son bureau, attestent de la convivialité du lieu pour l’ami, le confrère ou le client de passage. Il n’est pas de trop car cette convivialité ne s’impose pas d’emblée au visiteur qui la rencontre pour la première fois.

Donc elle ne s’est pas installée à Montreuil par hasard. «J’habite Vincennes et je ne veux aucune contrainte matérielle qui puisse peser sur ma vie privée ou professionnelle ; on ne fait les choses bien que si on est bien organisé. J’aime faire beaucoup de choses à la fois et l’organisation permet d’en faire plus et offre plus de liberté pour le faire». Dit autrement, cette organisation de banlieue à banlieue lui permet à ce jour de mener de front avec autant d’ambition vie de famille – elle a deux enfants de 8 et 10 ans – et vie professionnelle – elle a fait le choix de mener seule son agence après avoir été associée pendant six ans. Elle explique être aujourd’hui «infiniment plus libre et plus productive». La matériauthèque est mieux rangée qu’un dortoir militaire.

Politesse urbaine. Le mot est de Bernard Huet qui pensait sans doute à autre chose mais ces mots sont particulièrement bien choisis. «J’ai une image de femme sérieuse, un peu lisse, liée à ma façon d’être froide», explique Anne Demians afin de convaincre qu’elle n’est pas ce à quoi renvoie cette image. «En fait je m’amuse beaucoup», dit-elle. Prendre, puis reprendre, sa liberté, «s’amuser» furent des objectifs en eux-mêmes.

Si elle évoque spontanément le milieu universitaire de sa mère, elle est rétive à parler de celui de son père, donc le sien, «où les femmes ne travaillent pas». Père et trois cousins polytechniciens, un frère universitaire, un autre dans le commerce. Née d’une longue lignée d’aristocrates, ses cousines s’occupent «des bonnes œuvres». Elle se souvient pour sa part de sa fascination pour une grand-mère qui a fait le tour du monde en dessinant. «Elle regardait sans avoir à produire, ce qui s’est traduit pour moi par le besoin de produire», se souvient Anne Demians. «J’ai toujours eu envie d’être architecte mais j’en avais une image fausse, une idée de légèreté, de fluidité, que les contraintes n’étaient là que pour que les choses restent belles».

Un ami qui lui voue grande estime parle pour elle : «elle est entrée en résistance avec sa famille», dit-il. Elle a gardé de son éducation un sens de la politesse et de la courtoisie élémentaire, une posture et un devoir de cacher ses émotions qui, assortis à un look BCBG, sont facilement sources de malentendu. D’autant que, puisque ce sont les outils dont elle dispose, elle en use sans état d’âme ; elle s’est très bien entendue avec Gilles de Robien à Amiens par exemple, ou peut aller accueillir un maître d’ouvrage au pied du train. Plutôt France Culture que l’esprit rock en somme, Maupassant plutôt que Bukowsky. «Je n’ai pas eu à ramer pour faire mes études», dit-elle. Elle obtient son diplôme à l’Ecole d’Architecture de Versailles en 1987.

«Je ne voulais pas faire de petits projets. Ce n’est pas de la prétention mais l’ambition de faire des choses qui ont de l’intérêt, parvenir à faire un projet satisfaisant, s’identifier à quelque chose de réussi, c’est ce qui m’importe», dit-elle. Pas si simple quand déjà tout vous réussi. Qu’elle est la part sincère de soi quand talents et facilités sont cadeaux de naissance ? Ce doute la tient au bord de l’abîme et, au final, elle ne se satisfait guère, pas plus d’elle-même que de son travail, quand l’une et l’autre font pourtant impression.

Solitaire par nature et dans son fonctionnement, habitée jusqu’à l’obsession par l’organisation qui «permet de tirer profit des recherches, mêmes celles qui n’ont rien à voir avec le projet», peu communicative, voire secrète (c’est le journaliste qui l’a contactée pour ce portrait et son appréhension de l’exercice est plus révélateur que ce qu’elle dit), son ambition, plus que la passion venue plus tard, est devenu un outil essentiel d’expression, de validation. «Je n’avais pas encore les outils intellectuels et professionnels pour faire quelque chose de satisfaisant à mes yeux», dit-elle encore. Surtout, semble-t-il, elle ne savait pas encore ce qu’elle devait donner d’elle-même, ni comment le donner.

De fait, ses premiers concours et projets en solo – plutôt réussis, c’est une grosse bosseuse – traduisaient une forme d’efficacité exigeante même si elle parlait encore, comme pour s’en convaincre, de la «joyeuse animation » d’un groupe scolaire, de l’atmosphère «festive et pétillante» d’un collège, comme si la joie ou la ‘pétillance’ devaient être écrits pour exister. Puis elle a compris que la disponibilité devait être le pendant de la compétence et ne se décrétait pas. Son organisation, autant intellectuelle que matérielle, lui a enfin permis que chaque nouveau concours, chaque nouveau projet soit l’occasion de découvrir et d’écouter un monde jusqu’alors inconnu et de s’étonner que la réalité n’est pas la vie sans peur et sans reproche à laquelle son milieu et son éducation la vouaient, mais une construction plus compliquée et plus légère, plus riche. Désormais, cela va plus facilement de soi, même si encore elle lit beaucoup, visite énormément pour «éviter le contresens», pour éviter aussi sûrement l’erreur de goût, l’erreur de tact, l’impair.

«Quand j’aborde un projet, je ne sais pas jusqu’où cette recherche va me mener», dit-elle. Ses certitudes de reine-mère à l’organisation aussi impeccable qu’implacable cèdent aujourd’hui de la place, du moins celle qui leurs revient, au hasard inévitable et aux émotions qu’il est contre-productif d’enfouir sous une chape ad vitam aeternam. Elle aime dessiner mais procède par addition, par étape, en s’appuyant sur «l’usure du regard qui permet de faire le tri de l’essentiel et l’inutile». Puis il faut parvenir à clarifier ses objectifs et «tenter de donner de la légèreté et de la jubilation ; il n’y a pas de sujet qui ne puisse être jubilatoire», dit-elle aujourd’hui. «J’essaye de faire la synthèse». Elle tente, elle essaye… Une mise en danger et une mise en avant d’elle-même contraire à ses instincts mais à l’origine d’un processus fragile, certes, et qui n’offre aucune garantie : la liberté est grisante. Jubilatoire.

Elle lui a permis par exemple de prendre à contre-pied le principe d’aménagement de l’architecte Bruno Fortier pour la ZAC Paris Rive gauche et… de gagner le concours, en partie grâce à une façade en métal perforée et un principe d’agencement des appartements qui en disent aussi long sur son exigence quant à la «gymnastique fonctionnelle, d’usage et économique» à laquelle elle se prête pour chaque projet –«comment encore proposer quelque chose?» – que sur la minutie avec laquelle elle traite les détails. «J’aime beaucoup travailler sur la matérialité du projet», dit-elle, se disant inspirée pour son travail sur les couleurs et les matières par le peintre américain Mark Rothko. «Entre spiritualité et matérialité, la matière est un médiateur important pour faire lire la spatialité et le matériau, exprimé avec plus ou moins de profondeur, permet de qualifier l’espace», dit-elle.

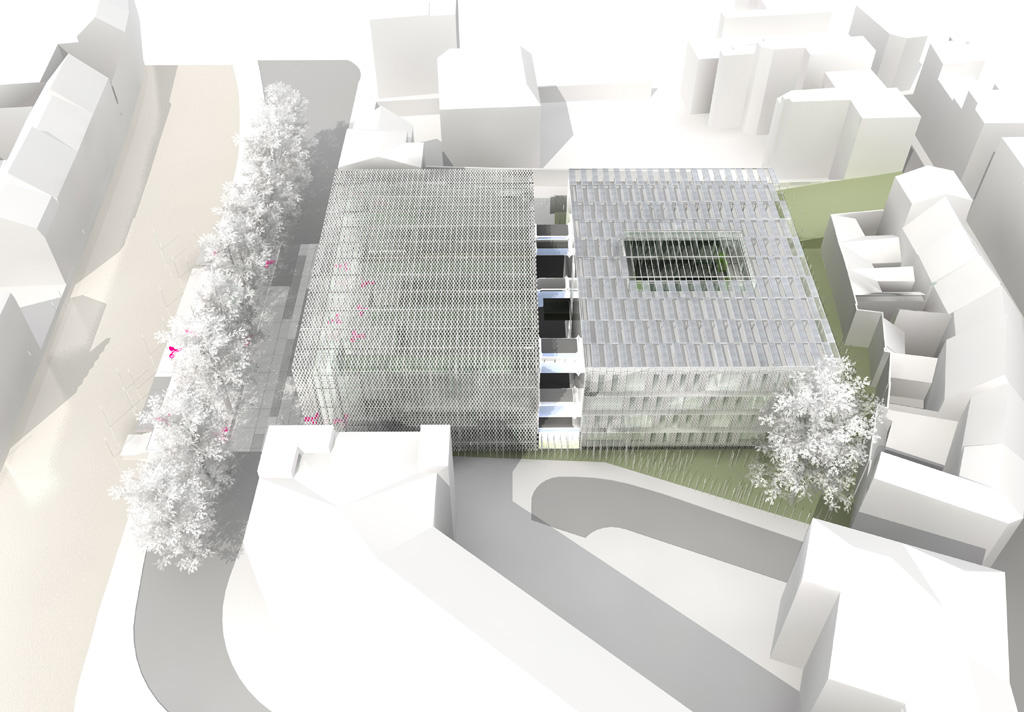

Le concours du palais de justice, gagné en dix minutes à l’unanimité du jury devant Rudy Riccioti, Moatti-Rivière, René Dottelonde et Dominique Perrault, témoigne de cette volonté de réconciliation entre son éducation et la nécessaire empathie aux usagers – quels qu’ils soient et sans que leurs soient collés de quelconques adjectifs -, entre exigence de fonctionnement et sensualité, entre organisation et fantaisie ; l’alliage au départ contraint est désormais consenti. Ainsi a-t-elle pu exprimer au travers de son projet «l’ambivalence entre la solennité et luminosité de la justice», traduire aussi bien la gravité de l’institution – le jugement solennel – que son aspect «extrêmement positif», sa «capacité de médiation», «au contact du citoyen». Son bâtiment est donc composé de deux entités quasi distinctes mais indissociables au milieu desquelles un «miroir» permet à la médiation d’adoucir l’aspect autoritaire et, pour tout dire, effrayant de l’institution. Un subtil jeu de réversibilité de l’enveloppe de chacun de ces corps de bâtiments inscrit l’irréversibilité de ce processus d’échange dans la trame même de l’édifice. La Justice est contrainte à son tour à l’empathie. Et les couleurs ont disparu.

Cachée à Montreuil, Anne Demians était au fond bien à l’abri. Pas étonnant qu’elle veuille désormais se «rapprocher du centre» puisque en tout état de cause, ces visites inopinées qu’elle dit aimer, elle est maintenant prête à les recevoir et les rendre, quitte à ce qu’elles chamboulent, un peu, beaucoup, passionnément, son organisation.

Christophe Leray

Cet article est paru en première publication sur CyberArchi le 7 mars 2007