Qu’il me soit permis, pour ma première chronique de 2023, de commencer par une évocation personnelle. Quand mes grands-parents paternels sont arrivés en France quittant le Bruxelles familial, j’étais un enfant très petit. Ils ont trouvé un appartement qui se trouvait par le plus grand des hasards au rez-de-chaussée d’un l’immeuble rue Georges Ville dans lequel se trouvait déjà l’appartement de mes grands-parents maternels.

Je ne savais pas que c’était le hasard et, dans mes yeux d’enfant, rien ne me semblait plus normal qu’il y eut ainsi des immeubles à grands-parents, une sorte de ghetto. D’autant plus que les autres occupants étant âgés également, je les suspectais d’être d’autres grands-parents et sans doute les deux couples de grands-parents d’un même enfant.

Plus tard d’ailleurs, quand j’ai lu La vie mode d’emploi de Georges Pérec, j’ai reconnu l’immeuble de mes grands-parents. Même odeur d’encaustique, de cuivre briqué, d’ascenseur asthmatique, de concierge à tablier à fleurs et frottements de chaussons charentais sur le parquet ciré. La différence entre les deux immeubles est l’adresse : rue Simon Crubellier pour l’immeuble de Pérec, rue Georges Ville pour celui de mes grands-parents.

La rue Simon Crubellier n’existe pas, c’est une invention romanesque qui se situerait dans le voisinage du parc Monceau à Paris (XVIIe). La rue Georges Ville, elle, existe bien. C’est une rue de forme curieuse qui, partant de la rue Paul Valéry, donne dans le boulevard Victor Hugo dans le seizième arrondissement de Paris. Les deux rues étant perpendiculaires, la rue Georges Ville forme les deux côtés à angle droit du quadrilatère ainsi formé par l’ensemble de ces voies.

Noter une chose étonnante sur la carte ci-dessus, hormis la forme particulière de la rue, son nom est écrit sans majuscule à Ville, comme s’il s’agissait d’un nom commun. Or Georges Ville est un personnage historique qui a vécu au XIXe siècle.

Georges Ville est un agronome, chimiste et pharmacien français né à Pont-Saint-Esprit (Gard) le 23 mars 1824 et décédé à Paris le 22 février 1897.

Personnage secondaire de l’histoire du Second Empire, d’aucuns affirment que Georges Ville aurait été le fils de Louis Bonaparte (frère de Napoléon et père de Louis Napoléon, futur Napoléon III) et de Mme Ville, dame d’honneur d’Hortense de Beauharnais, faisant de lui le demi-frère de Louis-Napoléon Bonaparte (Napoléon III donc).

Il faut reconnaître que la ressemblance avec l’empereur est frappante, et pas seulement à cause des fantaisies pileuses à la mode en ces temps-là.

Ceci dit, l’aspect caricaturalement haussmannien de la rue Georges Ville, ce ne doit pas être un hasard…

Rue George Ville, Paris XVIe

Compte tenu de la portée éminemment historique de ces turpitudes impériales, il est étonnant de constater la faiblesse du commentaire (de moins de deux lignes) du dictionnaire historique des rues de Paris. C’est à se demander si le seizième arrondissement n’est pas tricard du corpus des historiens du vieux Paris, pour autant que ce mot ait un sens.

Alors, bien sûr, la rue Georges Ville est atroce : mince, étroite et en futur état de vétusté thermique, comme l’ensemble des constructions haussmanniennes de Paris (ce qui en fait un paquet) impuissantes à se doter d’une isolation thermique suffisante pour que les habitants des beaux quartiers puissent continuer à louer une fortune leurs appartements dotés de tous les charmes de l’ancien avec dorures, corniches et trompe-l’œil en faux marbre dans un hall au lustre ostentatoire, avec cuisine à l’autre bout de l’appartement, offices et lingerie typiques d’une occupation bourgeoise avec domesticité et pièces d’apparat mais où les habitants vont se les geler velu.

Encore une ineptie des mêmes historiens de l’architecture (ibid.) qui vont condamner les habitants de Paris (par ailleurs en voie de désertion, surpeuplée et hors de prix) à crever de chaud l’été sous des toits en zinc anthracite foncé, et de froid l’hiver par impossibilité d’une isolation thermique qui ferait sur les cariatides de soutien des balcons comme une pelisse en peau de mouton du plus mauvais effet.

En revanche, la rue Girardon, architecturalement délicieuse avec ses petites maisons basses à caractère historique (atelier de Gen Paul, immeuble où Céline a habité, château des Brouillards, …), rempli aisément ses six pages dans le dictionnaire hystérique des rues de Paris.

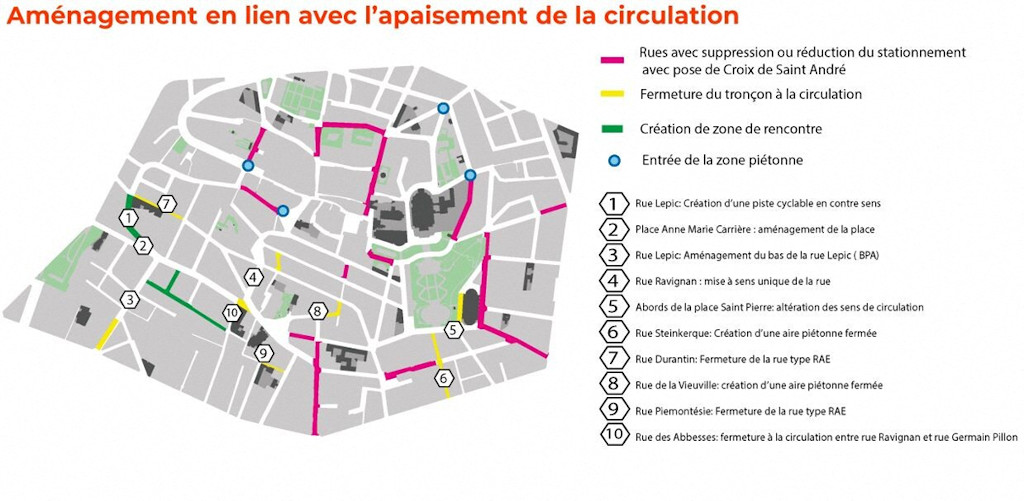

Le propos sur la rue Girardon n’étant qu’un prétexte pour aborder le point fondamental de cette présente chronique, la grande nouvelle que tout le monde attendait : la critique du nouveau plan de circulation de la mairie de Paris en vue de permettre à plus de touristes de venir acheter les merdes en vente rue de Steinkerque. A croire que les services à l’origine de ce nouveau plan ont des intérêts dans la vente de tours Eiffel en zamac plaqué et autres boules de neige sur buste de Napoléon (Napoléon premier, et non Napoléon III, demi-frère putatif de Georges Ville, qui n’intéresse absolument pas les touristes).

Il est indiscutable que la circulation à Montmartre étant trop aisée et lisible, la ville de Paris est fondée à en compliquer un peu les règles afin de rendre fous les chauffeurs de taxi et d’Uber. Les deux prochaines années vont être délicieuses d’encombrements multiples nés de tous les usagers qui auront failli à apprendre par cœur ce nouveau plan.

Lequel doit générer des montagnes d’admiration des lexicologues de la ville de Paris pour ces remarquables néologismes qui caractérisent l’intention de qualifier les espaces selon l’espoir que le concept générera la qualité spatiale escomptée : « zones de rencontres » où on espère que les cyclistes, automobilistes, piétons et trottinnetteurs (s’il en existe encore) se taperont l’apéro et cesseront de s’insulter en dehors de ces « zones pacifiées »…

Au commencement était le verbe selon l’Evangile de Saint Jean. Cette citation inspire les ingénieurs territoriaux qui imaginent qualifier l’espace selon leur désir et non selon la réalité très conflictuelle de l’occupation selon sa famille de pensée. Ainsi quand Georges Pompidou a souhaité adapter Paris à l’automobile, il ne savait sans doute pas que, quelques décennies plus tard, les édiles de la Ville songeraient sérieusement à l’en faire disparaître. Pacifiquement, cela va sans dire.

Mais pourquoi mes grands-parents ont-ils quitté Bruxelles ?

François Scali

Retrouvez toutes les chroniques de François Scali