On entend souvent dire que l’espace public est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. Mais on ne le voit jamais…

Les caractéristiques de la ville sont innées, et non acquises, et sont soumises à des mutations qui, s’accélérant, altèrent peut-être l’écosystème urbain, ainsi les bancs publics.

Objet présent simultanément dans la ville au titre de l’aménagement urbain mais également dans le corpus poétique qui prend la ville comme thématique : Flaubert, Aragon, Tardieu, Peynet, Caillebotte, ou encore Georges Brassens (Les amoureux qui se bécotent …), les bancs publics se sont donné le beau rôle de contributeur à la félicité urbaine.

Son existence se confond avec l’histoire de la ville. Appelé «exèdre» (ce qui est à l’extérieur) dans les temps anciens, il fut normalisé dans le rythme de ses dispositions entre les arbres ou en alignement de rue par Haussmann qui ponctua les rues et les parcs parisiens de divers mobiliers (kiosques, candélabres, bancs, vespasiennes), fabriqués industriellement.

Le banc ci-dessous est d’une efficacité extraordinaire obtenue par la simplicité des éléments mis en œuvre : deux appuis structurels parallèles en fonte, scellés sur une simple fondation, quatre planches de bois pour les assises boulonnées sur la structure en fonte, et une planche verticale glissée dans l’anneau oblong en partie sommitale de la structure. Une merveille de design tant du point de vue conception, transmission des efforts, stabilité, que du point de vue de l’usage : on peut s’y assoir à huit, et y dormir au soleil.

Le design de ce meuble est attribué à Gabriel Davioud, (auteur, entre autres, de l’ancien palais du Trocadéro, des théâtres du Châtelet et de la Ville et de la merveilleuse fontaine Saint Michel), ou sans doute à l’un de ses collaborateurs, tant il est peu probable qu’il ait eu la moindre seconde à perdre sur un objet si secondaire aux yeux de ce grand commis, et pourtant…

Le dessin de la structure fut agrémenté de fioritures néoclassiques, puisque l’époque demandait la présence de ce code, et le grouillot en question voulait se faire plaisir à peu de frais puisque la potence structurelle serait moulée.

Au cours du temps, le besoin de changer se fit sentir, autant pour adapter le modèle aux conditions de production du XXe siècle (la fonte devenait chère) que par le besoin de marquer l’époque par une autre esthétique. Le modèle le plus populaire qui succéda à celui de Davioud, et dont le nom ne nous est pas parvenu, est un modèle qui s’inspire du précédent, la structure devient ronde et les lattes remplacent les cinq planches massives.

Plus tard, l’évolution du modèle se perd en ramifications : la diversification appelée aussi radiation adaptative, correspond, au cours des périodes récentes, à l’apparition de nombreuses espèces provenant d’une même espèce, dite ancestrale (les deux modèles exposés ci-dessus) à partir de laquelle se développent des clonages à l’infini avec chaque fois les évolutions endogènes de l’industrialisation et exogènes de la fantaisie asymptotique des designers.

Lors d’une extinction de masse, au cours d’une grande crise biologique, comme en ce début de troisième millénaire, de nombreux organismes disparaissent et libèrent les niches écologiques qu’ils occupaient, comme le confort et l’altruisme passés aux hôtels Suisse et au Rotary.

L’hyperconsommation des formes est sans doute cause de cette prolifération qui s’apparente à une dégénérescence du genre, où les repères formels s’égarent au profit d’une perte de la spécificité de l’espèce.

Les années 80 voient, un siècle et demi après l’invention du mot design (le sens du mot «design» tel qu’on le connaît aujourd’hui en français a été popularisé par Henry Cole en 1849 dans le premier numéro du «Journal of Design and Manufactures»), poindre un besoin vertigineux d’inventer sans cesse une forme plus élégante que la précédente qui était déjà plus élégante que celle d’avant, comme un acharnement cosmétique modifiant même l’épine dorsale sémantique de la chaîne désoxyribonucléique de l’objet au profit de l’égo d’un auteur improvisé en lutte contre l’anonymat.

Mais ce n’est pas seulement le déchaînement de la logorrhée ‘designeuse’ qui a la responsabilité de la perte de sens mais l’évolution des caractéristiques programmatiques (l’encodage du chromosome industrialisé du repos urbain) au profit de fonctions dont on ne pouvait, à l’origine du banc public, imaginer la trace d’une once de l’indice du stigmate de cette déviance chromosomique qui a transformé le banc public sur lequel il était si bon de sommeiller au soleil en un objet de torture pour celui qui veut s’y allonger.

La recherche des causes d’altération du biome dans lequel de telles poussées de dégénérescences formelles sont extrêmement instructives pour comprendre la place de l’altruisme dans l’évolution sociétale.

On avait un objet appelé banc public et on a réussi à enlever le mot public par une série de bombardements de purée dans les régions lymphatiques proches du cortex ou de l’enveloppe céphalique primaire (très primaire).

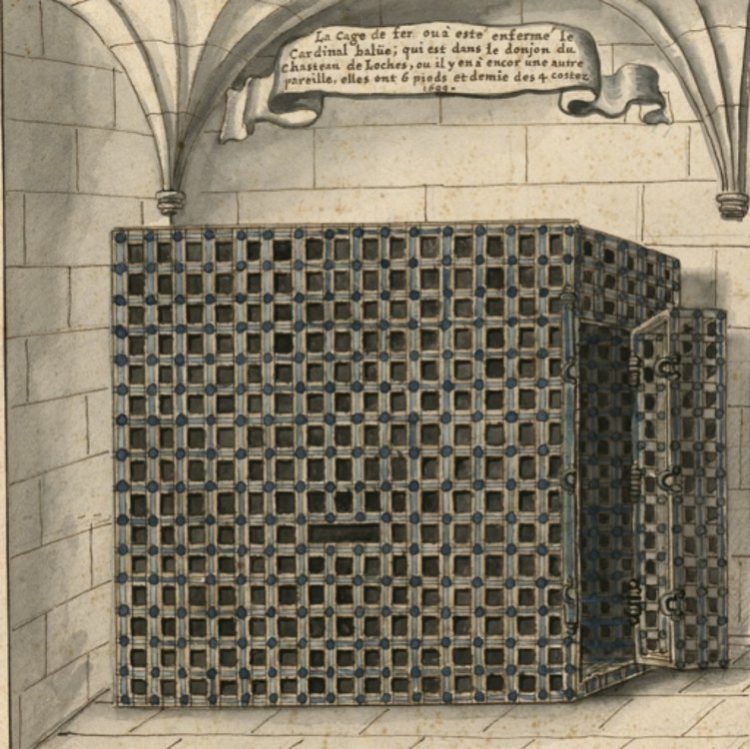

On a pris comme hypothèse tout à fait philanthropique que les SDF ne DEVAIENT pas pouvoir s’allonger sur les bancs, ça faisait sale, et on a créé cette monstruosité dont les lattages d’acier rappellent les cages d’acier du roi Louis XI dite les «fillettes».

Et surtout qu’on ne vienne pas raconter que le pauvre designer a été forcé par l’industriel vain voulant flatter, lors de l’appel d’offres, la fibre sécuritaire de la direction de la voirie attentive à l’usage strictement bourgeois du mobilier (s’asseoir sur le bout des fesses, le dos bien droit en lisant du Marc Lévy – ne pas fumer).

On peut encore refuser des commandes…

On devrait forcer ce designer à effectuer la figure torride de la page précédente avec la femme (ou l’homme) de son choix avec son arête dans le cul pour lui faire savourer le sens du mot banc public !

Lors d’une cérémonie tout à fait remarquable dans l’humour qu’elle utilisait comme fer de lance contre la sur-exclusion des exclus, la Fondation Abbé Pierre a remis des Pics d’Or aux objets urbains les plus dissuasifs pour l’accueil des gens qui en auraient pourtant sacrément besoin.

Notre banc à Corentin Cariou n’a rien gagné… T’inquiète pas designer chéri, représente toi l’année prochaine…

François Scali

Retrouvez toutes les chroniques de François Scali