Du couvent de la Tourette à la chapelle de Ronchamp, quels vice ou vertu rameuter pour obliger l’âme et l’esprit au disparate et proposer la tourmente en guise de sérénité ? Visite.

« Il faut réveiller les gens. Bouleverser leur façon d’identifier les choses. Il faudrait créer des images inacceptables. Que les gens écument. Les forcer à comprendre qu’ils vivent dans un drôle de monde. Un monde pas rassurant. Un monde pas comme ils croient ». Picasso (1)

J’appris un jour qu’il n’était pas impossible de loger une nuit au couvent de la Tourette. Le mystique rejoignait le mythique. J’allais passer toute une nuit dans le saint des saints, méditer, rêver, toutes aspirations confondues, j’allais vivre, entre ombre et lumière, l’expérience du sacré. Je partais voir Corbu chez Dieu, sans me douter que j’allais croiser ici bien autre chose que douce sérénité. Mon esprit et mes sens déroutés, mon attente serait pour le moins troublée.

Je comptais compléter mon parcours initiatique, remonter en bifurquant par la Franche-Comté et m’arrêter à Ronchamp pour visiter la chapelle de Notre-Dame du Haut.

Les photographies du couvent de l’Arbresle m’étaient parfaitement connues, l’enracinement du corps de bâtiment, brutal, entêté au danger, jambes plantées profond à même le flanc de la colline, en pleine pente, au vent, à la forêt, à la plaine aride et au ciel ; le plan encloisonné, la référence à l’abbaye cistercienne du Thoronet, l’austérité extrême du béton brut et l’intransigeance de la friche caillouteuse ne devaient pas non plus m’apporter la surprise. Tout cela était lisible, recensé et prévisible.

Mon intérêt n’était pas scientifique, j’étais en quête d’indicible, d’alchimie, de mystères à rejouer. Sans savoir quoi, j’attendais beaucoup de la rencontre.

Aux réminiscences d’images se superposaient les mots lus, les paroles entendues, obsessionnelles, provocatrices, parfois bizarrement contradictoires, la voix irascible et naïve à la fois dont je possédais un enregistrement. La Voix… Des mots martelés, colorés aux rouges bleus et jaunes primaires des dessins au tracé résolument libre, faussement naïf mais succin comme des résumés, et puis des mots sertis gris violents, bruts de décoffrage, à ras de béton. D’autres bribes de phrases, symphoniques, me revenaient :

Il ne se parle pas. C’est de l’intérieur qu’il vit. C’est à l’intérieur que se passe l’essentiel. (2)

Je m’apprêtai au recueillement. Même prévenue, je ne fis pas l’économie du frisson en abordant par sa façade aveugle le parallélépipède de la chapelle de la Tourette, flanqué de ses trois canons alignés gueule béante, premier volume, premier écueil, pierre d’achoppement.

Lorsque j’accédai à l’étroite porte écarlate du couvent, il était tout juste 20 heures, une clé m’attendait à l’entrée avec un mot laconique indiquant mon numéro de cellule – trop tard pour le réfectoire – je ne croisai pas âme qui vive. Le jour finissant se perdait par les ouvertures longitudinales, amplifiait le bruit définitif de mes pas, tandis que vaguement anxieuse, gorge nouée sans raison apparente, je cheminais strictement le long du couloir des cellules réservées aux visiteurs.

Mon bagage posé à l’étage supérieur, quitte à me perdre, je décidai de fuir l’étroitesse glaçante de ma cellule et me retrouvai, deux niveaux plus bas, en direction de la chapelle mais, à mesure de ma déambulation, je compris que l’expérience que j’allais vivre serait d’abord sensorielle. Les algorithmes des fameux « pans de verre ondulatoires » de Xenakis délivraient leur partition à plein régime, libérant un tempo qui montait crescendo et rivalisait avec le mien, s’affranchissant de ma cadence et de ma volonté, comme si le phénomène, enclenché par la dynamique pentue de ma promenade, se jouait pourtant malgré moi.

L’architecture se marche… (3) Les mots se superposaient aux rythmes, aux ombres des lignes projetées sur le sol, aux bruits raréfiés, aux silences amplifiés. Par jeu je m’arrêtai plusieurs fois et la phrase musicale lancinante, silencieuse pourtant sonore, suspendait sa dramaturgie verticale en linéaire, à l’unisson des horizontales où le regard s’accrochait, reprenant en synthèse les empreintes des planches de coffrage du béton, montant en puissance à chaque nouvelle étape. Mon œil communiquait avec mon oreille et délivrait des informations visuelles et sonores de « marteau sans maître » que je ne maîtrisais plus. Une complicité évidente entre les lignes de forces verre – béton imposait physiquement son déterminisme accéléré. Il me sembla qu’un nouvel espace était né, étrangement clos et pourtant ouvert, dictant des lois inédites, où l’architecture générait sa musique et y obligeait la nature, dont on apercevait, par plaques ou par tranches, des plages d’herbes folles et des silhouettes de frondaisons centenaires.

Architecture et musique sont sœurs très intimes : matière et spiritualité ; l’architecture est dans la musique, la musique dans l’architecture. En toutes deux un cœur qui tend à se sublimiser. (4)

Les sens aiguisés à vif, préface ou étape initiatique, donnaient le signe de tensions, de forces en présence, de mouvements. Il y avait quelque chose à vivre de puissant et d’envoûtant, une dimension insoupçonnée qui passait par une ouverture sensorielle et un abandon des préjugés. Je cherchais le cloître…

– Prélude : Ce qui va se passer ici, un corps à corps. Car notre vie est une lutte, comme notre étude, comme notre prière même ; lutte avec nous-mêmes, avec les autres. Lutte avec Dieu. Ici on se bat. (5)

– Contrepoint : la Voix, imprimée comme une mémoire sensorielle dans la chair vive du béton :

Le cloître. A un moment donné le cloître était sur le toit, un magnifique cloître. C’était en face de tout ce spectacle naturel…Mais si je le mets là-haut ce sera si beau que les moines en feront une évasion peut être périlleuse pour la vie religieuse…Les délices du ciel et des nuages sont peut-être trop faciles… Avec moi, attendez-vous aux paradoxes… (6)

Je n’ai jamais trouvé le cloître, point de ralliement qui distribuerait les espaces et les idées, générant une clarté tant physique que mentale, une déambulation paisible… Je compris comment mes repères avaient sauté. Laissons couler la terre là où elle va, et puis les eaux avec et puis mettons un cloître qui soit en croix au lieu d’être en anneau (7). Pistes brouillées. Cela commence par les mots, vidés de leur sens. Le cloître de la Tourette n’existe pas plus physiquement que dans l’idée. La distorsion d’un espace simple en géométrie complexe, et surtout l’évincement du centre comme sécurité mentale, interdit toute possibilité d’intelligence au sens premier, faculté de comprendre et d’appréhender.

Paradoxe, en vérité, ce plan parfaitement clair et logique dans les livres, ce lisible qui bascule dans l’illisible? L’éclatement du « cloître » en espace que l’on pourrait dire « cubiste » génère cinq niveaux, compliqués de grands et petits conduits qui tiennent – au moins en apparence – d’une logique de rébus plus que d’harmonie, tandis que la fragmentation du plan s’aggrave encore d’une impossibilité de la vision.

Si cet espace cubiste joue bien son rôle de décrypteur, délivrant la lecture analytique, contestataire et jubilatoire décrite par Picasso – « Déplacer. Mettre les yeux dans les jambes. Contredire. Faire un œil de face et un autre de profil… je fais une peinture qui mord. La violence, les coups de cymbale… l’éclatement… » (8) – quel sens donner à la double équerre à demi aveugle du cloître qui provoque le regard sans lui laisser d’autre échappatoire qu’incompréhension et hermétisme? Vision offerte mais sitôt refusée. Quels vice ou vertu rameuter pour obliger l’âme et l’esprit au disparate et proposer la tourmente en guise de sérénité ?

Ébauche de croix, labyrinthe, forme brisée, inaccomplie, explosée. Violation de forme. Mise en danger. Quelle pensée directrice, ou quel ressentiment terrible auraient conduit, comme une messe dite à l’envers, à cette rupture?

La réponse se trouve-t-elle dans le jeu, le goût pour l’énigme : essayez de regarder les images à l’envers, ou tournez-les d’un quart de cercle, vous découvrirez le jeu ! (9) Où faut-il relire Picasso encore, pressant la violence des mots pour en tirer la quintessence : « un bon tableau, un tableau, quoi ! Il devrait être hérissé de lames de rasoir… » (10)

Dans le faux cloître désarticulé la fausse croix se redresse à l’oblique, dangereuse comme une menace, un doute sur la foi, témoin ou annonciateur de trop de vérité, de folie, de paradoxes..

La croix est le témoin. Témoin du drame le plus atroce qui fut jamais murmure la Voix… (11)

Mais si le rectangle originel est banni, la pureté et la simplicité excommuniées, et la croix violentée, à quelle sorte de messe infernale, à quelle étrange parodie sommes-nous conviés ? Quel chemin inédit la pensée, la prière, doivent-elles emprunter ? A quoi bon les jeux d’ombre et de lumière, si la transparence est feinte et la clarté prétexte, que reste-t-il du cloître, sinon de longs couloirs d’angoisse et d’impossibilité ?

J’avais envisagé la croix. Je n’avais pas visualisé la guerre. Une guerre mystérieuse où, quel que soit le point de vue, le désordre ne peut être vu que parcellaire, fractionné. La violence est amplifiée par la déroute, dont les répercussions sont autant physiques que mentales : l’impossibilité de l’image entraîne gravement l’impossibilité d’une pensée construite. La lecture ne se fait pas, la pensée ne s’élabore pas. La croix désarticulée se lit et se vit dans le présent d’un cauchemar séquentiel, ossature démantelée vidée de son sens dans la pente déviante du toit de l’atrium. Rien pour pallier au chaos effarant, au désordre alentour déclaré sans rémission possible. Abus de géométrie. Anarchie. Destruction.

Je vécus la cour du cloître comme un immense champ de bataille, une épreuve sans logique apparente.

Les tensions engendrées par la juxtaposition conflictuelle de volumes géométriques régis comme en ordre vengeur précipite le spectateur dans un monde de piques, de trous, d’obliques et de fureurs, l’obligeant à leurs conséquences et à leurs dérives psychiques.

Immergée au cœur battant d’une violence sans trêve possible puisqu’inanimée, hypnotisée, je subis le danger. Placée au centre de la douleur, confinée à un paysage d’apocalypse, je laissai les images monter et se superposer. Répertorier, recenser les forces en présence, remettre de la logique, retrouver un ordre, tenter le risque de la raison : la béance assassine des sept mitraillettes des canons de lumière répond à l’acéré de la pointe de l’oratoire. Au centre l’abstraction des verticales se brise contre la folie de la pente. L’absence de bruit qui n‘a plus nom de silence résonne en menaces et hurlements. En face le cylindre aveugle de l’escalier dressé comme une tour guerrière.

C’est dans ce travail de mise à plat, dans cet effort de la logique contre la peur, de la raison contre la folie, que la vision s’imposa, entre réminiscences de traits et correspondances formelles. Guernica. Pour la violence du cri, la blessure des bouches béantes, l’anarchie primaire, le résumé hurlant, la symbolique mythologique des formes, le message de destruction ; pour le désespoir aride et monochrome, l’aberration d’une humanité disloquée, l’universalité de la révolte. Face à la complexité violente et saccadée du cloître, malgré tout régi par l’ordre de la croix, l’impossibilité hurlante déployée à plat du désastre de Guernica, hanté par la mystérieuse présence d’un bras détenteur de la lumière.

Je me plaçai ainsi dans un champ d’expériences, réceptive, aguerrie, prête à libérer correspondances et émotions, jusqu’à l’hallucination. Qui pourrait avancer que l’œuvre de Picasso, 1937, ait présidé aux destinées du cloître de la Tourette, ni plus ni moins que la Nef des Fous de Jérôme Bosch ? Mais qui pourrait nier que l’œuvre de Picasso – volonté affirmée – hante l’inconscient collectif ? Entre les marges du conscient et de l’inconscient toutes les images sont rassemblées et connectées.

Je n’imaginai pas un instant l’innocence.

Au fond j’avais programmé mon périple à l’envers, sans respecter la chronologie, il y avait forcément un chemin de l’esprit à suivre, la logique corbuséenne était imparable, j’en avais lu des fleuves, de cette écriture, provocante et claironnante comme une fanfare, assénant à la massue vérités et contre-vérités, convictions et détestations.

S’il y avait quelque chose à comprendre, c’était en reprenant le fil des écrits, des dessins, qui allait conduire des premières esquisses pour Ronchamp en 1950 à celles de la Tourette dès 1953.

La conception si rapprochée des deux lieux sacrés imposait une relecture qui devait forcément relier entre eux ces évènements majeurs d’une vie d’architecte, une vie d’homme aussi, dont j’avais sans doute manqué le fil en commençant par la fin. Débarquée bille en tête, je faisais irruption dans un monde de signifiants pour lequel je n’étais pas préparée.

J’avais cherché l’homme – mais lequel, l’architecte consacré, l’incroyant inspiré, le metteur en scène fantastique – ma nuit blanche chez Dieu serait rouge, noire, et jaune, aux couleurs dramatiques de la chapelle. Cacophonie impie de feu et de rumeurs inédites s’échappant en flots ininterrompus d’un rectangle parfait, trou noir absolu – logement des tuyaux d’orgue – hantée par la croix de fer plat, squelettique, presque absente, et pourtant si présente.

Aux premières lueurs, hagarde d’un sommeil peuplé, dans l’exiguïté humide et blessante de ma cellule, le paysage sombre précisément encadré dans l’écran de ma loggia semblait plus propice à quelque crime affreux qu’à la méditation… Fascinée en dépit du malaise, provocation ou désir de reprendre la main, j’extirpai de mon bagage une copie du Poème de l’Angle Droit emportée pour l’occasion, persuadée d’y trouver sinon une clé, du moins un chemin.

Yeux écarquillés, entre veille et réveil, consonances et dissonances, voici ce que je lus :

Armé des dispositifs, animé de dispositions pour déceler saisir défoncer lécher tous sens éveillés voici la chasse.

Armé jusqu’aux dents mufle et naseaux oeil et corne poil hérissé s’en va-t-en guerre

Belzébuth.

Qui est donc en définitive Belzébuth?

Les éléments d’une vision se rassemblent. La clef est une souche de bois mort et un galet ramassés tous les deux dans un chemin creux des Pyrénées. (12)

Je touchai précisément la double folie du songe et de la réalité tangible des mots. L’impression prenait le pas sur le concret et l’espace indicible sur le construit. L’édifice vivait et irradiait de sa toute-puissance, trouvant moyen de s’infiltrer par tous les pores et d’imprimer sa marque. J’assistai à l’office des Laudes. Les mots résonnaient soudain de toute leur dimension, mettant en ombre et en lumière le paradoxe humain : possibilité de grandeur, tentation du mal et de la confusion. N’était-ce pas le message à décrypter, que cette beauté immense et quasi dramatique du paysage de l’Arbresle révélé comme une spiritualité nouvelle, côté ouest, tandis que l’effarante rigueur de l’architecture renferme le couvent dans ses terreurs et ses contradictions ?

Qu’en était-il du rêve du bon Père Couturier, justement surnommé l’Eveilleur, mort en 1954, à l’aube du projet ? La voie était libre… « Je ne suis pas pur, je suis rempli de troubles et de torrents », écrit déjà L.C. dans ses carnets de la Recherche Patiente. (13)

Et la Voix, encore une fois, première visite sur la colline, dans toute la portée violemment symbolique des mots :

En choisissant la place je commettais l’acte criminel ou valable. (14)

A charge : dès la fin des travaux Le Corbusier se brouilla violemment avec Xénakis. Ils ne se revirent pas. Le couvent, destiné à héberger une centaine de frères étudiants, ne fut jamais rempli. En 1968, moins de dix ans après sa consécration, il explosa pour devenir centre culturel. En 1990 une quinzaine de frères tout au plus y vivaient encore. A peine une dizaine aujourd’hui. Le 26 mai 2009, le TGI de Lyon prononce la liquidation judiciaire de l’association qui gère le centre culturel de la Tourette, exsangue.

Panne de vocation ou impossibilité mentale du lieu, à chacun sa version.*

Je sortis de l’enfer. Il me restait heureusement à connaître Ronchamp. Ronchamp ou le paradis…

Corbu, allez là-bas et faites œuvre valable (15)… L.C rapporte lui-même l’injonction de François Mathey, inspecteur des Monuments Historiques et membre de la Commission d’Art Sacré, accompagné du Chanoine Ledeur. Qui ne serait transporté par la force incantatoire, quasi messianique de l’ordre?

Autant la Tourette inquiète, autant Ronchamp transporte au premier coup d’œil, autant l’une est crépusculaire que l’autre est solaire. S’il est vrai qu’une chapelle, lieu purement spirituel, et un couvent, lieu de vie, d’études et de prières, ne portent pas les mêmes missions et que les prises de risques sont fondamentalement différentes – à l’un la transcendance, à l’autre le quotidien tourmenté et les insuffisances de l’humain – on n’en reste pas moins sidéré par deux approches aussi radicalement opposées. Là où le premier se passe de contingences, le second s’y cogne au contraire. Tandis que la Tourette s’enracine dans les contradictions humaines, Ronchamp rayonne en majesté. On dirait que l’un oblige et que l’autre donne.

Comme une Annonce faite à Marie, la chapelle de Notre-Dame du Haut me sembla née sous les auspices d’un ciel bleu, un bleu marial, obstinée comme une destinée. Un bleu purement spirituel qui n’avait vraiment rien à voir avec la réalité climatique…

Après les tensions extrêmes et le gris poison de la Tourette, la blanche sérénité de Ronchamp fut une respiration, un immense soulagement, l’aura jouait à plein l’adhésion, l’osmose, le rassurant. La chaux immaculée enrobait l’édifice de certitudes et de sainteté, il n’y avait plus à réfléchir, plus de questionnement, plus d’angoisse, le soupçon terrible se diluait dans une histoire d’amour, pleine, féconde, enthousiasmante.

Du coup, si étonnant que cela soit, ce ne fut pas la modernité de l’édifice qui me frappa d’emblée mais son rayonnement émotionnel. Je sortais du compliqué, j’entrais joyeusement dans le révélé. Loin des eaux troubles et du torrent de doutes, je faisais une halte structurante, apaisée, bienfaisante. Je n’ignorais pas l’histoire tourmentée de la chapelle médiévale, la lente déségrégation, de l’abandon à la Révolution à la destruction finale en 1944. Pourtant les stigmates de ces déchirements semblaient bien gommés, et même si les pierres anciennes formaient la chair de l’édifice, il ne restait aucune mémoire de la douleur, comme si par quelque miraculeuse tempête shakespearienne, les esprits positifs avaient eu raison de la bêtise, de la violence et de la mort.

L’étrangeté de la construction n’était pas non plus un obstacle, l’inédit ne générait pas de rejet, cet objet ne ressemblait à aucun autre, il paraissait même aberrant, hors de tout vocabulaire répertorié mais, sitôt né, il allait de soi. Il ne nécessitait ni justifications ni accoutumance.

Il ne restait là rien de la terreur sacrée du gothique, pas plus que du secret murmuré du roman, ni magnificence ni humilité, ni splendeurs affichées ni austérité exigée. On jouait sur autre chose. L’inédit de la forme me suggérait un registre de sensations inédites qui tenaient à la fois du solaire et de l’intime, de l’ample et du confidentiel. La vision hors normes m’obligeait à des réminiscences inconscientes ou conscientes. Aussi sûrement que le cerveau distribue les informations aux sens, ma mémoire tentait sa mise à jour et son rôle de transmetteur. Autre chose que l’évidente blancheur devait participer au consensus, que renfermait cette architecture pour rassurer et rassembler si fort ?

Cela commence par une réponse au site. Les murs épais, une coque de crabe à faire courbe au plan si statique. J’apporte la coque de crabe ; on posera la coque sur les murs bêtement épais, mais utilement ; au sud on fera entrer la lumière. Il n’y aura pas de fenêtre, la lumière entrera partout comme un ruissellement.

C’est ainsi que, d’un coup de sa baguette magique, Corbu transforma la citrouille en carrosse et la coque de crabe en toit de chapelle, mythe et – ou – légende accréditée par lui-même : ramassée à Long Island près de New York en 1946, posée sur la table à dessin. Cette version affichée simpliste ne me satisfaisait pas pleinement, je pressentais d’autres clés, des lyrismes, des densités, d’autres images sous-jacentes à appréhender pour m’immerger dans cette architecture… qui ne serait pas affaire de colonnes mais affaire d’évènements plastiques…

Je retournai au Poème de l’Angle Droit, source inépuisable et magnifique.

Tendresse!

Coquillage la Mer n’a cessé de nous en jeter

Les épaves de riante harmonie sur les grèves.

Main pétrit main caresse main glisse.

La main et la coquille s’aiment. (16)

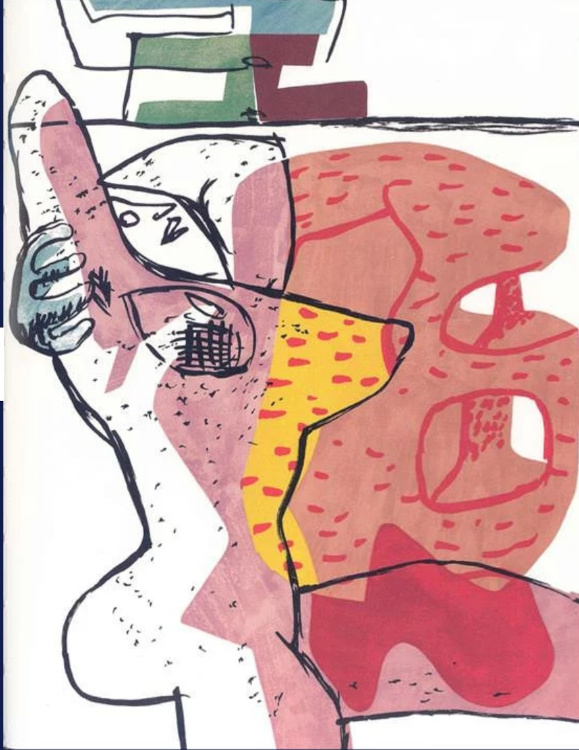

En face du texte, le dessin, au premier plan, la femme, au second plan, le coquillage, immense, contre-point hors de proportion au corps de la femme. Imbriqué, indissociable de son corps. Bras levés attachés derrière la nuque, tête rejetée en arrière, visage à demi masqué par l’audace provocatrice de la posture, on ne lit d’elle que son incroyable, indispensable poitrine, racoleuse et pourvoyeuse du monde. Un seul trait noir part résolument de la pointe du sein gauche et dessine la courbe le long du bras levé, le même trait simple, énigmatique, résolument audacieux qui part de la pointe Est de la toiture pour conduire, lascif et déterminé, jusqu’à la tour principale qui porte la croix.

La tour érigée haute et fière, demi-cylindre dominant, réponse à l’épanchement sensuel de la courbe.

Correspondances…

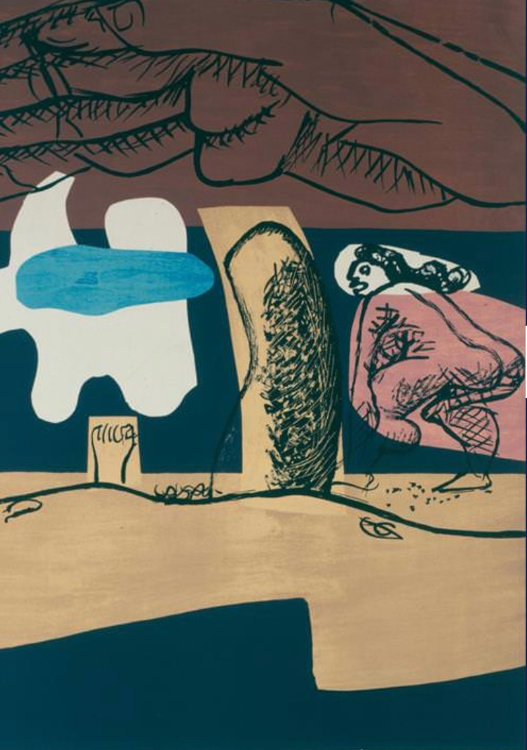

Poème de l’Angle Droit, C2 Chair – Le dessin présente cette fois en raccourci, frontal, envahissant à la limite de l’abstraction, le corps d’un homme allongé. On discerne la pointe de ses seins, le pied gauche, les poils pubiens, et tel un cylindre érigé, la cuisse droite, cuisse-sexe apprêtés pour la femme qui, sur le côté droit du dessin, contemple le spectacle de cette toute-puissance, toute petite créature installée dans sa bulle fantasmatique, genoux pliés et croupe offerte. Une main géante coiffe l’ensemble du dessin comme pour une bénédiction, mais à la lisière des doigts, la paume recèle deux étranges protubérances, deux formes arrondies sans équivoque possible, histoire de réalités… Et le poème, à l’appui, dit ceci :

L’amour est un mot sans frontière. C’est aussi c’est encore une création humaine un essai une entreprise.

Corps. Edifice. Chapelle. Synthèse.

Au fond que voulais-je prouver ? L’impiété, le sacrilège ? C’eut été poser des mots prudes et vides de sens en face d’une incroyance notoire et sans complexe. L’important était de montrer un architecte et une inspiration, un homme et une sensualité, des mots et des dessins, deux bâtiments aussi différents que notre face publique et notre face cachée, aussi différents et proches que la part de blanc et la part de noir en chacun de nous, aussi complexe que nos humeurs, nos ressentis, nos bonheurs et nos malheurs.

Mon propos était de m’évader des limites posées par la fonction. L’architecture de Le Corbusier, plus qu’aucune autre au monde demande cet effort. Qui autant que lui s’est à la fois livré et dérobé, qui autant que lui a laissé tant de clés, pour tant de portes à ouvrir ?

Mon expérience à l’envers, de l’enfer au paradis m’a sans doute permis une approche humaine, au sens le plus large, et poétique au sens le plus magnifique.

En quittant Ronchamp, j’imaginai son dernier voyage. La noyade, suicide ou accident, dans une mer chérie qu’il avait rameutée à la lettre, dans toute sa puissance évocatoire, sur le mur de la chapelle de Ronchamp. La mer. Une mer, un ciel, un vol d’oiseau, une caresse. Bénie entre toutes les femmes.

Le corps, ramené au Couvent de la Tourette. Veillé toute une nuit par les moines.

Mais il faut être sur terre et présent pour assister à ses propres noces être chez soi dans le sac de sa peau. Faire ses affaires à soi et dire merci au Créateur. C3 Chair

Tina Bloch

*Texte paru en première publication sur Le Visiteur #15 (Novembre 2010)

(1) Conversations avec Malraux. La tête d’obsidienne p 101(NRF,1974)

(2) LC, Un couvent de Le Corbusier, Editions de Minuit, p20

(3) Entretien avec les étudiants des écoles d’architecture, 4 : l’architecture se marche, se parcourt…

(4) LC, Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, p 12

(5) Notes d’un Frère étudiant. Un couvent de Le Corbusier, éditions de Minuit p74

(6) LC, Un couvent de Le Corbusier : réunion enregistrée avec les dominicains p28

(7) LC, Un couvent de Le Corbusier p28

(8) Malraux La tête d’obsidienne NRF p129-130

(9) Ronchamp LC p 46

(10) Malraux La tête d’obsidienne NRF p129-130

(11) Un couvent de Le Corbusier Editions de Minuit p 20

(12) Poème de l’Angle Droit C1 Chair, 1955

(13) Ronchamp réédition1975, p7, Noël, Cap Martin 1956

(14) Un couvent de Le Corbusier p28, conversation enregistrée

(15) Ronchamp réédition 1975 p88 : Corbu, aidez-les…

(16) Poème de l’Angle Droit C3 Chair, 1955