Nul ne devrait trouver dans des ouvrages sérieux, culturels qui plus est, des erreurs de négligence ou, plus grave encore, des fautes créées pour tromper quiconque demande à s’instruire. Voire.

Dans un article signé par Françoise Gatouillat, spécialiste du vitrail ancien et ingénieure honoraire du ministère de la Culture, paru en juillet 2024 dans le hors‑série de BeauxArts intitulé Notre‑Dame de Paris La querelle des vitraux 1935‑1965, de lire dans le paragraphe final p. 13 :

« Des originaux exilés

Restaurateur des roses latérales en 1858 et en 1864, Alfred Gérente en a soustrait quelques panneaux qu’il a remplacés par des copies. Vendus en 1869, après son décès, certains ont depuis été localisés. Le musée Mayer van der Bergh d’Anvers a acquis en 1898 dans le commerce d’art l’Annonciation remployée en bouche-trou dans la rose sud. Deux des anges des écoinçons inférieurs de la rose nord sont entrés dans la collection de Gustave Revilliod léguée en 1890 au musée Ariana de Genève. Deux autres anges qui passent pour leurs voisins, réapparus en vente publique en 2015, font l’objet d’une récente polémique qui néglige le contexte de ces prélèvements effectués dans l’esprit du temps, en toute transparence et à seule fin de servir de modèles archéologiques ».

Ces quelques lignes méritent un décryptage.

Le titre d’abord. En gras. « Des originaux exilés ». Comment des vitraux peuvent-ils être « exilés » ? On ne peut exiler un objet, seul un être humain peut être condamné au bannissement ou être expulsé d’un lieu qui lui est cher. Voilà la définition du verbe exiler. Pourquoi donc employer ce mot quand il existe le verbe exporter qui veut précisément dire vendre et expédier des produits nationaux à l’étranger ? « Exilés » au lieu de vendus et exportés : l’euphémisme est navrant.

Première phrase : « Restaurateur des roses latérales en 1858 et en 1864, Alfred Gérente en a soustrait quelques panneaux qu’il a remplacés par des copies ». Soyons plus précis. Nous lisons dans le Journal des travaux de Notre-Dame de Paris, tenu presque quotidiennement de 1844 à 1865 par l’inspecteur du chantier de restauration de la cathédrale, à la date du 15 septembre 1860 : « On poursuit activement la dépose de la façade du transept sud : on commence à démonter la grande rose centrale ». 1860 et pas 1858. Le 7 janvier 1862 ledit journal nous apprend : « M. Gérente commence la pose des verrières restaurées de la grande rose du transept sud » et le 26 avril de la même année : « On commence à dévitrer la grande rose du transept nord ». Les travaux seront terminés deux ans plus tard. Résumons : la rose sud a été restaurée entre 1860 et 1862 et la rose nord entre 1862 et 1864. C’est donc dans l’espace compris entre 1860 et 1864 qu’Alfred Gérente, le verrier attitré de Viollet‑le‑Duc, « en a soustrait quelques panneaux qu’il a remplacé par des copies ». Tout est dans le « quelques ». Combien au juste ? Comme Mme Gatouillat n’explique rien, le lecteur peut imaginer que « quelques » c’est forcément peu et que si Gérente a remplacé les panneaux par des copies, c’est parce que les originaux étaient sûrement en trop mauvais état pour être restaurés.

Deuxième phrase : « Vendus en 1869, après son décès, certains ont depuis été localisés ». Rappelons ici que la cathédrale appartient à l’État depuis le 2 novembre 1789, date à laquelle le Décret des biens du clergé mis à la disposition de la Nation est entré en vigueur. Si la date de 1869 n’a pas été inventée, on aimerait savoir de quelle source Mme Gatouillat la tient, elle se doit de la donner comme tout chercheur qui se respecte, on ne douterait pas ainsi de sa parole. En ce qui concerne la localisation de « certains » de ces vitraux dont elle parle, un est au musée Mayer van den Bergh d’Anvers, deux au musée Ariana de Genève et les deux autres ont été vendus à un(e) ou des inconnu(e)s par Sotheby’s à Paris le 17 juin 2015. C’est le catalogue en ligne de cette prestigieuse maison de ventes aux enchères qui révèle le nom du receleur qui les avait vendus sous le manteau au XIXe siècle : Édouard Didron (1836-1902), un verrier qui avait travaillé lui aussi sur le chantier de restauration de Notre‑Dame de Paris sous la houlette de l’architecte Viollet-le-Duc.

Troisième phrase : « Le musée Mayer van der Bergh d’Anvers a acquis en 1898 dans le commerce d’art l’Annonciation remployée en bouche-trou dans la rose sud ». Le musée Mayer van den Bergh n’existait pas en 1898, il a été fondé en 1904 par Henriette van den Bergh, la mère du collectionneur Fritz Mayer van den Bergh mort brutalement en 1901. C’est ce dernier qui avait acquis à Paris une prestigieuse collection d’art médiéval, dont le vitrail de l’Annonciation était l’un des fleurons, directement de Marie Micheli, fille du collectionneur Carlo Micheli, mort en 1895. L’affaire avait été conclue dans l’appartement situé au 3e étage du 20 rue Bonaparte où Marie Micheli et son père avaient vécu ensemble environnés de trésors qui faisaient la convoitise des musées. La vente a bien eu lieu en 1898, mais de la main à la main et aucunement « dans le commerce d’art » comme le prouve le contrat passé entre Marie Micheli et Fritz Mayer van den Bergh que Jozef de Coo, ancien conservateur du musée Mayer van den Bergh d’Anvers, a publié (fig. 24) dans la biographie Fritz Mayer van den Bergh qu’il a fait paraître en 1979. On peut y lire aussi, p. 57, ces quelques précisions : « En une semaine, les quatre cent cinquante lots ont été emballés rue Bonaparte ; pour 40 F, pourboire compris, le transporteur s’engageait à les descendre, “ pourvu que les caisses passent bien dans l’escalier. “ La manœuvre aura réussi, puis le chargement fut conduit, pour 2 F, à la gare du Nord, où la déclaration en douane mentionne “ sans valeur artistique. “ » Mme Gatouillat doit certainement ignorer cet ouvrage instructif.

Quatrième phrase : « Deux des anges des écoinçons inférieurs de la rose nord sont entrés dans la collection de Gustave Revilliod léguée en 1890 au musée Ariana de Genève ». Le musée Ariana de Genève est la création de Gustave Revilliod lui-même, il n’a donc pas légué sa collection à son propre musée ! Gustave Revilliod a légué en 1890 par testament à la ville de Genève le musée Ariana, ainsi nommé en l’honneur de sa vénérée mère, Ariane-Philippine de la Rive. Le collectionneur genevois avait acquis à Paris en juin 1885 du peintre Charles Töpffer, Genevois lui aussi, un ensemble de vitraux français du XIIIe siècle réputé provenir de l’église de Saint‑Fargeau dans l’Yonne – dont les verrières avaient été refaites à neuf par Édouard Didron en 1877 – et parmi lesquels se trouvaient les deux anges de la rose nord de Notre‑Dame de Paris qu’on a cru, presque tout au long du XXe siècle, provenir eux aussi de l’église de ce village aux confins de la Bourgogne. Les archives du musée Ariana de Genève et les études des spécialistes du vitrail du siècle passé prouvent tout cela, Mme Gatouillat ne saurait l’ignorer.

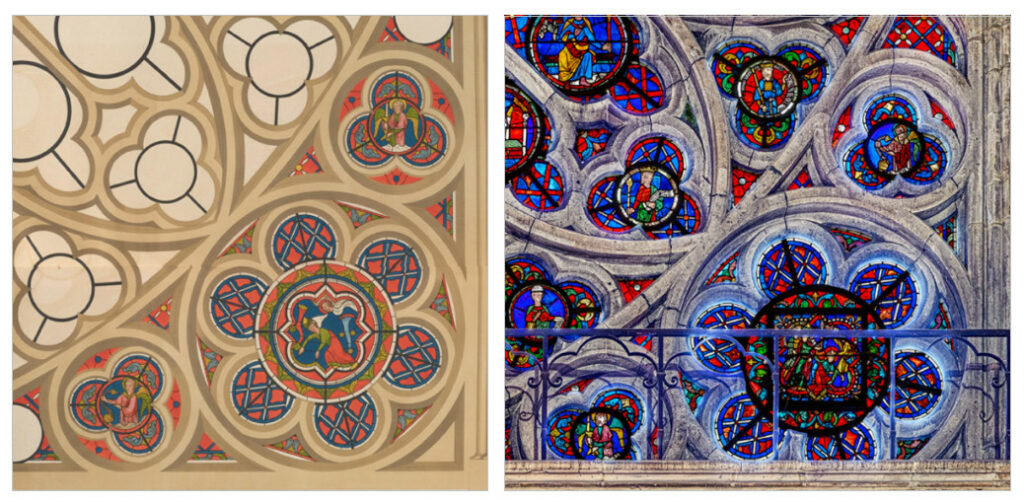

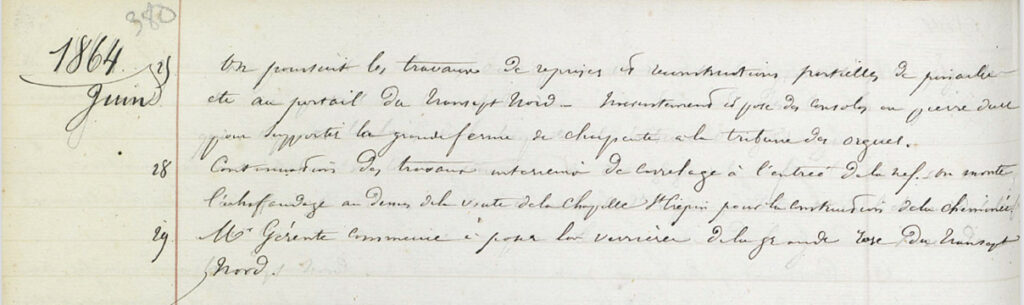

Cinquième phrase : « Deux autres anges qui passent pour leurs voisins, réapparus en vente publique en 2015, font l’objet d’une récente polémique qui néglige le contexte de ces prélèvements effectués dans l’esprit du temps, en toute transparence et à seule fin de servir de modèles archéologiques ». Mme Gatouillat veut parler ici de la vente de Sotheby’s du 17 juin 2015, qu’elle se garde de citer, dont le catalogue en ligne précisait pour les deux médaillons en question : « Les vitraux ont été remplacés lors de la rénovation de la cathédrale sous Viollet‑le-Duc en 1862. Deux autres médaillons d’anges de la même rosace, formant pendant aux nôtres, sont conservés au musée d’Art et Histoire à Genève (cf. Grodecki, op. cit. Fig. 98) ». Les références de Sotheby’s sont anciennes, ces derniers vitraux qui avaient séjourné pendant des décennies au musée d’Art et d’Histoire étaient revenus depuis l’an 2000 au musée Ariana, tous deux appartenant à la ville de Genève. Quoi qu’il en soit, il était clair pour tout le monde, y compris pour le ministère de la Culture, qu’en 2015 les vitraux vendus par Sotheby’s étaient bien les voisins des vitraux de Genève comme le prouve une chromolithographie de l’écoinçon droit de la rose nord de Notre-Dame de Paris parue dans la Monographie de Notre-Dame de Paris, et de la nouvelle sacristie de MM. Lassus et Viollet-le-Duc en 1853, soit une dizaine d’années avant la restauration de la verrière. On y voit dans le trèfle en bas à gauche l’ange tenant l’encensoir vendu à Paris par Sotheby’s le 17 juin 2015 et dans le trèfle en haut à droite l’ange tenant le cierge actuellement au musée Ariana de Genève. Comme visible ci-après, les copies de ces deux médaillons ont été placées sens dessus dessous en 1862.

Mme Gatouillat veut donc qu’en 2024 ces deux médaillons-là « passent pour leurs voisins », insinuant ainsi dans l’esprit des lecteurs qu’il y a des chances qu’ils ne l’aient jamais été et que de fait ils ne proviendraient donc pas des écoinçons de la rose nord. Pourtant, en 2022, le CNRS, les éditions Le Cherche midi et le ministère de la Culture coéditaient Notre-Dame de Paris – La science à l’œuvre où nous lisons p. 113 : « Entre 1862 et 1864, la verrière fut restaurée par le peintre-verrier Alfred Gérente. Des panneaux représentant des anges, retirés à cette occasion, sont désormais conservés au musée Ariana de Genève, où ils sont entrés avant 1905 ; deux autres panneaux d’anges ont été vendus chez Sotheby’s en 2015 ». S’il était acquis en 2022 que les quatre panneaux d’anges avaient orné les écoinçons de la rose nord six siècles durant, le ministère de la Culture ne voulait soudainement plus reconnaître cette évidence en 2024.

Pourquoi ? Parce qu’en septembre 2023 l’association Lumière sur le patrimoine* dénonçait la vente scandaleuse de Sotheby’s qui avait obtenu un certificat d’exportation délivré par le service du patrimoine afin de pouvoir vendre en toute impunité, et potentiellement à des clients étrangers, ces trésors nationaux qui appartiennent à l’État, autrement dit à tous. Des vitraux vendus en somme avec la complicité du ministère de la Culture mais qui, nous dit Mme Gatouillat, « font l’objet d’une récente polémique qui néglige le contexte de ces prélèvements effectués dans l’esprit du temps, en toute transparence et à seule fin de servir de modèles archéologiques ».

Le 15 septembre 2023, le journal La Croix publiait dans un article en ligne : « Sotheby’s écrit pourtant dans son catalogue que les vitraux auraient été vendus par le restaurateur Édouard Didron entre 1877 et 1905. Pouvait-il s’agir d’une vente légale ? « Impossible ! », selon Jean-Michel Leniaud, historien de l’art et président de l’association des Amis de Notre-Dame. “ Il aurait fallu les récupérer et les conserver, mais au XIXe siècle, le patrimoine a été dispersé car il y avait un manque de rigueur et quantité de gens indélicats “, analyse l’historien ». On peut supposer que Mme Gatouillat tient en haute estime Jean‑Michel Leniaud, ancien inspecteur en chef des monuments historiques et ancien directeur de l’École des chartes qui « néglige le contexte de ces prélèvements effectués dans l’esprit du temps ». Ainsi, une fois les copies installées au XIXe siècle, « les modèles archéologiques » ont été vendus une première fois sous le manteau et une autre fois en 2015, mais cette fois-là en « toute transparence » avec un simulacre de légalité que personne n’a pu dénoncer.

Mme Gatouillat est-elle bien placée pour parler de la négligence d’autrui ? Elle écrivait en 2012 dans l’ouvrage de référence Notre-Dame de Paris de la collection La Grâce d’une cathédrale aux éditions La nuée bleue, à propos de la campagne de restauration de la rose nord au XIXe siècle :

« Curieusement celle-ci est peu documentée et rien ne désigne celui qui en fut chargé. L’opération a été mise au compte d’Alfred Gérente, qui restaura la rose sud en 1858 et signa en 1862 les vitraux de son triforium, hypothèse que contredit le style, la technique et la nature des verres des vitraux modernes des deux galeries fort distincts. Le restaurateur fut certainement un autre des peintres verriers retenus pour le chantier, Didron paraissant faire un bon candidat ».

Pour résoudre cette grande énigme il suffisait à notre experte de lire le Journal des travaux de Notre-Dame de Paris où l’inspecteur notait le 29 juin 1864, une fois encore, le nom du restaurateur des vitraux de la rose nord : « Mr Gérente commence à poser les verrières de la grande rose du transept nord ». Il est dommage pour elle, et pour les gens qu’elle se propose d’instruire savamment, que personne ne l’ait relue, n’ait su ou n’ait osé corriger cette membre honoraire du centre André-Chastel, le plus grand laboratoire de recherche en histoire de l’art en France, placé sous la triple tutelle de l’université de Paris IV-Sorbonne, du CNRS et du ministère de la Culture. Le 11 octobre 2024, la Médiathèque du patrimoine a été le cadre de la deuxième journée d’un colloque sur les vitraux de Notre-Dame de Paris où Mme Gatouillat s’est réservé la communication Alfred Gérente, restaurateur et créateur. Mme Isabelle Chave, sous-directrice des monuments historiques et des sites patrimoniaux, en était la présidente de séance. Cette dernière m’avait signifié par courrier le 18 septembre 2023 : « Compte tenu des conclusions des experts concernant ces deux médaillons, il n’y avait pas lieu de s’opposer à leur sortie du territoire national. Un certificat d’exportation a donc été délivré par le service du patrimoine à la société Sotheby’s ».

Et le 23 novembre 2023, bien promptement, la procureure de la République de Paris classait sans suite cette curieuse affaire pour « absence d’infraction ». Circulez, il n’y a rien à voir.

Philippe Machicote

Retrouver toutes les Chroniques de Philippe Machicote

*En savoir plus : l’association Lumière sur le patrimoine