Quand elles ne sont pas des photographies, les images peuvent-elles constituer des « procès-verbaux irrécusables » selon la formule chère à Viollet-le-Duc ? Chronique de Philippe Machicote.

La découverte aux Archives nationales des documents relatifs à l’ancienne flèche de Notre-Dame de Paris relance l’analyse des œuvres où elle apparaît dans le paysage parisien.

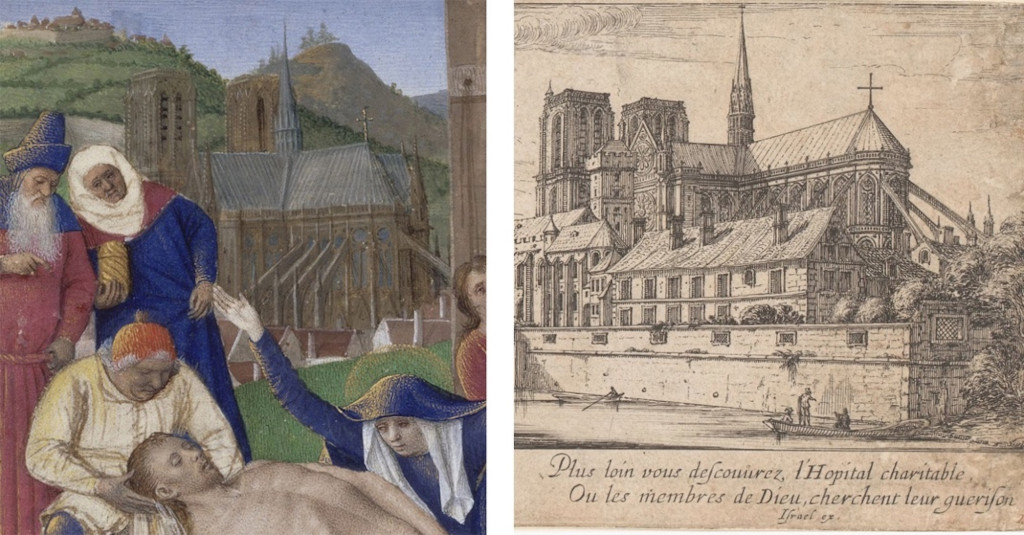

Les enluminures de Jean Fouquet (vers 1420 † vers 1480) méritent en premier lieu notre attention parce que le corpus de ce maître tourangeau, qui fut le peintre attitré de Louis XI et qui révolutionna la peinture en France par l’introduction de la perspective qu’il avait étudiée en Italie, trahit son souci de l’exactitude. Dans ses enluminures tirées du Livre d’heures d’Étienne Chevalier, la justesse des proportions frappe particulièrement, davantage encore quand lui est opposée l’œuvre d’un contemporain :

Dans l’image de gauche, véritable tableau miniature intitulé La dextre de Dieu protégeant les fidèles contre les démons, Jean Fouquet respecte indéniablement la hauteur de la flèche de Notre-Dame puisqu’il est bien connu qu’elle culminait à environ 78 mètres, soit 9 mètres au-dessus des tours, alors que dans l’image de droite, elle les dépasse spectaculairement, comme le fait d’ailleurs la flèche de Viollet-le-Duc qui atteint les 96 mètres. Il y a là à l’évidence une disproportion que n’avaient pas voulue les bâtisseurs du XIIIe siècle, et il est amusant de voir que deux cents ans après sa construction, certains artistes, ici possiblement Philippe de Mazerolles (vers 1420 † vers 1479), veulent voir la flèche plus grande, à la mode du temps, c’est-à-dire « flamboyante » alors qu’elle conservait son aspect d’origine d’une grande simplicité de ligne, sans le moindre crochet décoratif.

De ces deux peintres, il est aisé de reconnaître celui qui a pu apprendre les leçons de perspectives de Brunelleschi, Donatello et Masaccio, et qui de fait a introduit la Renaissance en France, et celui qui conserve la manière médiévale, mais ô combien charmante, de peindre sans paysage sur un plan unique. Chose amusante, Jean Fouquet situe la scène de sa célèbre enluminure sur une terrasse de l’hôtel de Nesles, résidence qui appartenait alors à la Couronne et sur l’emplacement de laquelle s’élève aujourd’hui l’hôtel de la Monnaie, chef-d’œuvre de l’architecte Jacques Denis Antoine (1733-1801) qui sera l’un des cinq experts mandatés en 1788 par le chapitre de Notre-Dame pour dresser le procès-verbal de l’état de la flèche.

Avec les temps modernes, rares sont les artistes qui ne travestissent pas la cathédrale, jusqu’à parfois en faire un monument qui n’a plus grand-chose de gothique, et force est de constater qu’ils n’aiment point cette vieille architecture comme la plupart de leurs contemporains qui jugeaient alors ce style « barbare ». Sous le règne de Louis XIV, Israël Sylvestre (1621-1691), célèbre graveur et maître de dessin du Grand Dauphin, n’hésite pas malgré son talent à rendre parfois Notre-Dame très approximative dans le paysage parisien, mais il sait se montrer plus réaliste quand il s’agit de nous la faire voir de plus près, sans toutefois atteindre à la perfection d’un Jean Fouquet qui, à l’évidence, voue au monument le plus grand respect d’aussi loin qu’il se trouve.

Pour s’en convaincre, il suffit de remarquer une chose : Fouquet dessine la toiture de la cathédrale beaucoup plus haute que ne le fait Sylvestre ; le premier aligne le faîtage sur la pointe du pignon du transept alors que le deuxième le situe nettement en dessous. De fait, c’est Fouquet qui voit juste car la charpente mesure une dizaine de mètres de hauteur comme les grandes fenêtres que l’on aperçoit entre les arcs-boutants. En mesurant sur l’enluminure les ouvertures vitrées et la toiture peintes par Fouquet, on obtient le même rapport, ce qui prouve l’exactitude étonnante de son dessin.

Il faut encore observer la grande croix plantée à la pointe du chevet dont les proportions et la perspective sont parfaitement respectées chez le maître du XVe siècle, dans une miniature qui ne mesure au total que 16,5 sur 12 cm, alors que celui du XVIIe siècle bâcle quelque peu le travail en nous montrant la croix de face et disproportionnée. Sûr de sa technique qui a ébloui ses contemporains, Jean Fouquet ne s’interdit pas pour autant quelques fantaisies quand il s’agit de frapper les âmes pieuses. C’est ainsi qu’il transpose à son époque La Déploration du Christ tout en installant le Golgotha en lieu et place du château royal de la Tournelle du haut duquel il a joui d’une vue exceptionnelle sur Notre-Dame, comme en jouissent aujourd’hui tous ceux qui vont faire bonne chère au restaurant La Tour d’Argent.

Quant à la colline de Montmartre avec son abbaye située au sommet et les trop fiers monts l’environnant, il ne faut voir là que la démonstration d’un artiste en avance sur son temps qui tient à prouver qu’il maîtrise aussi les lois de la perspective aérienne, celle qui par le dégradé des couleurs et l’estompage progressif des contours lui permet de suggérer la profondeur.

Constatons encore sur ces antiques images affrontées que, durant les deux siècles qui les séparent, les parties hautes de Notre-Dame de Paris n’ont pas changé. Si Fouquet et Sylvestre voient la flèche de trop loin pour pouvoir en représenter les détails avec exactitude, ils n’ont pas manqué de montrer que la noue, qui marque ici la séparation entre la couverture du chœur et celle du transept sud, était saillante et sans décoration sculptée comme l’étaient, bien entendu, les trois autres jusqu’à Viollet-le-Duc.

Il nous est donc permis d’en déduire que ces noues saillantes ne sont pas dues au résultat d’une transformation postérieure mais remontent bien au XIIIe siècle, car pourquoi un architecte du Moyen Âge, donc avant que Jean Fouquet n’exécute son enluminure, aurait-il transformé une charpente encore neuve ? Ces noues saillantes correspondent à de fortes poutres nommées arêtiers qui, placées aux quatre angles de la croisée, ont pour but de mieux soutenir la flèche centrale. Si cette dernière a forcément dû être restaurée au cours du temps, elle n’a pas été radicalement transformée comme nous avons pu le constater.

L’étage campanaire à la base de l’aiguille a dès l’origine existé puisque le rôle de la flèche a toujours été de servir de petit clocher pour marquer les heures des offices de jour comme de nuit à destination des chanoines, qui logeaient en contrebas du côté nord de la cathédrale, et pour signaler aussi aux sonneurs des tours qu’il était temps de mettre en branle les grosses cloches afin d’annoncer les messes et autres cérémonies.

Citons une fois de plus le Grand sonneur Gilbert qui dans sa Description de la basilique métropolitaine de Paris publiée en 1821, encore en vieux françois s’il vous plaît, écrit : « Cette flèche contenoit six cloches, dont quatre, très-estimées pour leur harmonie, servoient, conjointement avec les grosses cloches des deux tours, pour annoncer l’office divin. Ces quatre cloches avoient été fondues sous le règne de Henri II, comme l’indiquoit le monogramme de ce prince et de Diane de Poitier, l’H et le D entrelacés, que l’on y voyoit gravés. Les deux autres cloches étoient : celle du Chapitre, fort ancienne et sans inscription ; et l’autre, dite la Pugnaise, servoit pour avertir le grand-sonneur de la célébration de l’office divin : ces six cloches ont été cassées en 1792 ».

Si Gilbert déclare que la cloche du chapitre était « fort ancienne », alors qu’il vient de parler d’un carillon qui datait du temps d’Henri II (1547-1559), il faut croire que ladite cloche lui était antérieure, et donc médiévale. Elle n’avait pas d’inscription mais M. Régis Singer, expert pour le patrimoine campanaire auprès du ministère de la Culture et auteur du chapitre « Les beffrois et les cloches » dans l’ouvrage collectif Notre-Dame de Paris, la grâce d’une cathédrale, publié en 2012 aux éditions La nuée bleue, signale p. 206 : « Pugnèse, dont le nom est dérivé du latin pugnare, “actions de battre”, était la plus ancienne des cloches de la flèche car déjà citée en 1283. Elle avait un poids de 25 kg, et sonnait le do # 5 ».

On ne sait d’où M. Singer tient la citation mais nous voulons bien le croire. M. Dany Sandron, professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Âge à l’université Paris-Sorbonne écrit quant à lui dans Notre-Dame de Paris – Neuf siècles d’histoire, publié en 2013, p. 103 : « Nous connaissons seulement à partir du XIVe siècle la composition de la sonnerie de Notre-Dame, qui comptait alors huit cloches dans la grosse tour, ou tour Guillaume, c’est-à-dire la tour nord de la façade ouest, et six petites cloches dans la flèche à la croisée du transept ».

Puisqu’il y avait là des cloches au Moyen Âge, il faut admettre que l’étage ajouré sous l’aiguille existait dès l’origine de la construction pour les recevoir. Mais voilà que les documents découverts en 2024 par M. Bernard Brangé aux Archives nationales ont semé le doute quant à l’existence d’un étage campanaire dès le XIIIe siècle. En effet, parmi ces documents, qui sont des expertises faites en juin 1788 à la demande du chapitre, se trouvent ceux des maîtres charpentiers, et architectes, Jean-Jacob Guerne, inspecteur des Bâtiments de la Ville de Paris, et Pierre Francastel, dit Francastel-Crépy, menuisier de la Chambre et des Menus-Plaisirs du roi, une charge d’importance puisqu’elle impliquait les travaux d’aménagement pour les fêtes et les cérémonies de la Cour.

Dans son article intitulé Quelle flèche à Notre-Dame de Paris avant Viollet-le-Duc, * M. Christian Dumolard, historien du compagnonnage, nous permet de lire l’intégralité de leur rapport restitué sans corrections, dont cette phrase qui prête à confusion : « Ensuite étant monté de la sus dite enrayure au niveau des faitages sur laquelle est placée le beffroi des petites cloches, nous avons recherché les vestiges de l’ancienne construction qui semblent annoncer que la piramide de la flèche prenait sa base à la hauteur de la ditte enrayure et se continuait jusqu’au sommet de la flèche ».

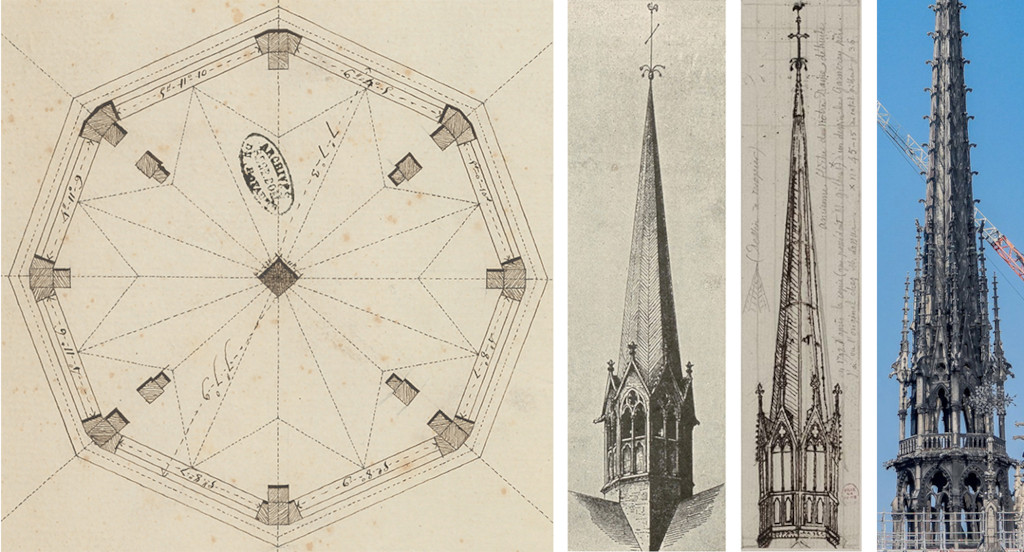

Les maîtres charpentiers du roi, qui ne sont pas des archéologues ou des historiens, et qui comme tous les hommes sont faillibles, font ainsi une erreur mais se montrent cependant prudents dans leurs propos : « […] semblent annoncer que […] ». Plus loin, ils déclarent avoir vu « des caissons qui enferment les huit anciens arretiers et forment un espèce de campanil d’un plan octogonne, composé de hui pilastres, huis bages (baies?) fermés par des persiennes et couronnées par huis petits frontons gotiques ». Ce dernier mot interpelle car si les huit petits frontons sont gothiques, comme ils le sont sur le dessin du musée Carnavalet, Guerne et Francastel attestent que l’étage campanaire bénéficie d’une décoration qui ne doit rien à la Renaissance ou à une époque postérieure. Les deux hommes concluent leur expertise de façon alarmante en déclarant que la flèche « ne peut subsister dans cet état », un avis corroboré par le procès-verbal de l’architecte Antoine qui écrit : « il paraît indispensable de démolir et reconstruire en totalité la flèche à partir de la base sur laquelle est établi le clocher, en employant à la reconstruction des moyens solides, mais simples et propres à en diminuer le poids conservant toujours à son aspect extérieur la légèreté du détail et du style gothique de l’édifice, que toute autre forme, et tout autre genre de décoration rendraient disparate ».

Un scrupule qui honore ce champion du néoclassicisme tant le gothique était décrié en ce temps-là, comme en témoigne la mutilation monstrueuse du portail central de la cathédrale en 1771 par Soufflot, l’architecte du Panthéon. En juillet 1788, les charpentiers Maheu et Varsy, attachés tous deux au chapitre, sont chargés d’une contre-expertise. La conclusion de leur procès-verbal, qui atteste des réparations d’usage à travers le temps, est diamétralement différente de celle de leurs distingués collègues : « Nous venons sommairement de rendre compte de ce que nous avons remarqué pendant le cour de notre visite du susdit clocher et de la flèche et nous sommes assurés que ni l’un ni l’autre ne menacent ruine ». Et ces experts, qui distinguent le clocher (l’étage campanaire) de la flèche (l’aiguille sommitale), n’insinuent nulle part que ces deux parties ne soient pas nées ensemble.

Viollet-le-Duc lui-même n’a jamais pensé qu’il pouvait en être autrement soixante-dix ans plus tard quand il a entrepris sa propre flèche ; il n’en dit pas un mot dans son célèbre Dictionnaire ou ailleurs, alors qu’il connaissait les expertises de 1788 : « En fait, c’est d’après un dessin de Garneray et surtout à l’aide des relevés exécutés lors de visites d’experts au XVIIIe siècle qu’elle fut recréée » indique Mme Françoise Bercé dans Viollet-le-Duc, une belle biographie de l’architecte parue en 2012 aux Éditions du Patrimoine – Centre des musées nationaux. Si, comme on l’a vu, l’auteur de la nouvelle flèche a reproduit à sa manière les plans établis en 1788, il en est un qu’il s’est gardé de divulguer, et avec lui une nouvelle sensationnelle que l’architecte Jacques Denis Antoine révèle comme suit dans son rapport : « La forme extérieure de cette flèche, présentant huis angles saillants, et un égal nombre de noües ou d’angles rentrant à pû remplir l’objet de la légèreté qui fait le caractère principal des construction gothiques, mais cette forme devait nécessairement augmenter considérablement les efforts des vents sur la dite flèche, en se trouvant resserrés dans les longs canaux formés par les angles saillant et rentrant dont on vient de parler ; une flèche qui n’aurait présentée que des angles saillants, et des surfaces lisses, n’aurait pas éprouvée les mêmes efforts, et il est présumable par nombre d’exemples, qu’elle aurait conservée son aplomb ».

Voilà que l’aiguille était autrefois en forme d’étoile comme l’est celle de Viollet-le-Duc ! Le restaurateur de Notre-Dame n’a donc rien inventé pour sa propre flèche, il n’a fait que copier un plan qu’il s’est bien gardé de divulguer pour s’en assurer la paternité. Ainsi, il s’est ingénié à prouver faussement qu’il avait restitué en partie basse de la flèche un authentique décor du XIIIe siècle avec des sculptures sur les noues tout en laissant croire qu’il avait été fantaisiste sur le plan en partie haute, alors qu’il n’avait fait là que rétablir une charpente dont aucun autre exemple n’était connu avant la sienne.

Le dessin d’Adrien Féart, paru dans Le Magasin pittoresque en 1859 avec la mention « D’après un dessin de Garneray père (cabinet de Feu Gilbert) », serait désormais la représentation la plus fidèle de l’ancienne flèche de Notre‑Dame de Paris telle qu’elle se présentait lors des expertises de 1788, avec ses baies « couronnées par huis petits frontons gotiques » et donc avec une aiguille en forme d’étoile à huit branches et non pas avec « des angles saillants, et des surfaces lisses », ce qui eût été préférable, rappelons-le, selon Antoine. Ainsi, il nous est désormais permis de croire que ce conseil a été suivi sur le papier par Garneray et plus tard, dans un premier temps, par Viollet-le-Duc et son collègue Lassus quand ils livrèrent en 1843 leur projet de restauration. Mais en 1857, peu après la mort de Lassus, Viollet-le-Duc dévoilait les plans de la nouvelle flèche que Féart a pu connaître pour rectifier le dessin de Garneray, créant une différence qui, avec un peu de recul, devient somme toute invisible à l’œil nu.

Sacré Viollet-le-Duc ! Il aura réussi à imposer une flèche que le XVe siècle avait déjà fantasmée, comme le prouve encore l’enluminure de La Rencontre des rois mages des frères Limbourg tirée des Très riches heures du duc de Berry. Dans le lointain, la flèche de Notre-Dame y apparaît surdimensionnée avec un étage campanaire plus grand et une aiguille enrichie de crochets. Au premier plan, le haut d’un petit monument à la perspective très approximative lui répond étrangement : nous croyons y voir un clin d’œil à la flèche de Viollet-le-Duc reconstruite en 2024, aux antipodes de celle peinte par Jean Fouquet.

Philippe Machicote

Retrouver toutes les Chroniques de Philippe Machicote

* Lire l’article Quelle flèche à Notre-Dame de Paris avant Viollet-le-Duc ?