L’architecture des grands musées assume sans complexe la fonction d’une enveloppe ignorante de son contenu. Pourquoi pas. Mais, dans ce cas, peut-on encore parler d’architecture ?

C’est courageux. Ou maladroit. A vrai dire, avec Jean Nouvel, nul ne sait jamais. Sur la page de présentation du musée national du Qatar, l’architecte français le plus connu du monde n’hésite pas à dire tout haut ce que chacun sait mais préfère généralement éluder : en matière de musée, le contenant est plus important que le contenu, l’extérieur que les espaces intérieurs, la dimension totémique que les collections.

«Bien sûr (le musée du Qatar) abritera quelques traditionnels fragments géologiques et archéologiques, bien sûr on y trouvera des objets nomades (…), bien sûr on y verra les outils des pêcheurs, bateaux et filets». Mais, annonce Nouvel, qui endosse pour l’occasion l’habit du tour opérateur local, «l’essentiel sera de rendre compte de ce que vous n’avez aucune chance de découvrir, de ressentir ou de rencontrer si vous ne passez pas ici des mois (…) : le désert et la mer».

Une dissociation entre contenant et contenu

D’aucuns pourraient expliquer le peu d’importance accordée par Jean Nouvel à la mise en valeur des collections par l’intérêt très relatif de celles-ci. Ils auraient tort. Son Louvre Abou Dabi suit exactement la même logique. Plus de 600 œuvres provenant du grand musée et d’autres établissements français y sont exposées. Du lourd, donc. Et, pourtant, pas un mot sur la façon dont l’architecture entend valoriser ce fond extraordinaire.

Pour Jean Nouvel, Le Louvre Abou Dabi se veut «le but d’une promenade urbaine, jardin sur la côte, havre de fraîcheur, abri de lumière le jour et le soir» grâce à «ses librairies tentatrices» et ses lieux de restauration où l’on peut «déguster les thés, cafés et mets de la gastronomie locale». N’aurait-il rien oublié ? Ah si, pour ceux que cela intéresserait ou préoccuperait, Jean Nouvel précise in fine que «l’esthétique se veut en accord avec sa fonction de sanctuaire des œuvres d’art les plus précieuses». Nous voilà rassuré, Le Louvre Abou Dabi n’est donc pas seulement une œuvre architecturale, c’est aussi un musée. Ouf ?

Louvre Abou Dabi : une double structure pour double contrainte

En fait qu’importe l’absence de lien entre l’architecture extérieure et l’architecture intérieure : Le Louvre Abou Dabi assume cette dissociation entre le contenu et le contenant. A commencer par le choix d’une double structure.

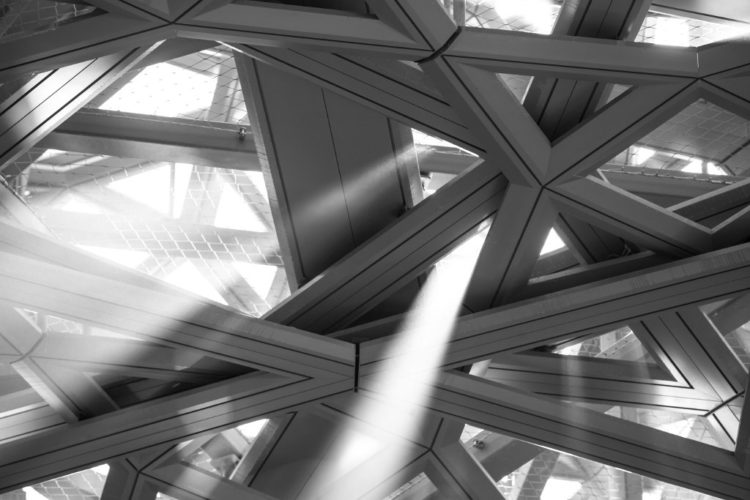

Qui n’a pas entendu parler de la coupole de 180 mètres de diamètre «plate, géométrie radiante parfaite, perforée dans une matière tissée plus aléatoire, créant une ombre ponctuée d’éclats de soleil» ? Cette idée a donné lieu à de magnifiques clichés qui ont fait le tour du monde. Elle ne présente qu’un seul inconvénient mais il est de taille : les œuvres d’art – comme les livres de la Très Grande Bibliothèque de Perrault -, n’aiment pas la lumière, fut-elle filtrée et métamorphosée en «éclats de soleil».

Sous le Dôme, une autre architecture s’est avérée indispensable. Une trentaine de bâtiments de 4 à 10 mètres de hauteur abrite les commerces et les espaces proprement museaux. Cette sorte de «micro-cité», «prototype de la ville orientale», de la «médina arabe» (sic), sonne comme un rappel à l’ordre de la réalité climatique de Dubaï au souffle poétique de Jean Nouvel.

Un cabinet d’architecture intérieure pour «épauler» Jean Nouvel

Mais la dissociation entre le contenu et le contenant muséal – qui n’est évidemment pas sans rappeler le parti pris du Musée d’Orsay – ne tient pas uniquement à cette double structure dont la couverture extérieure n’entretient aucun rapport avec ce qu’elle cache. Sur un plan conceptuel, cette dissociation se traduit aussi par une répartition des tâches entre l’architecte et une agence d’architecture intérieure.

Ainsi que le précise Vincent Noe de Libération, Le Louvre «peu convaincu par la muséographie que (Jean Nouvel) a léguée au Quai Branly, a tenu à embaucher une scénographe, Nathalie Crinière». Pour Laurence Des Cars, directrice scientifique de l’Agence d’Etat chargée de mener à bien le projet du musée, «Jean Nouvel a dessiné un bâtiment féerique qui évoque un palais ou une ville orientale. Et nous avions envie que ce plaisir se poursuive à l’intérieur».

Dit autrement en termes moins diplomatiques : l’agence de l’Etat n’avait pas franchement confiance en Jean Nouvel pour tenir cet engagement. Preuve s’il en est que la dissociation croissante entre architecture d’extérieure et intérieure, à défaut d’être admise par nos archistars, tend à devenir une évidence pour les commanditaires.

Des dégâts collatéraux mais non marginaux

Les musées finiraient-ils par comprendre que l’architecture totémique se traduit par une absence de considération, sinon par un mépris pour l’aménagement intérieur ? Le fait est que ce travers ne date pas d’aujourd’hui. Les historiens le feront remonter à 1959. Le 21 octobre de cette année-là, les premiers visiteurs découvrent l’intérieur du musée Guggenheim de New York. L’artiste Hilla von Rebay, conseillère de Solomon R. Guggenheim et directrice du futur établissement, voulait «un monument». Elle est servie.

La conception en spirale rappelant une coquille de nautile, conçue par Frank Lloyd Wright comme une «ziggourat inversée», s’inscrit en rupture avec la géométrie rigide de l’architecture moderniste mais aussi avec les seuls modèles connus jusqu’alors pour la conception de musées : le Palais des Beaux-Arts et le Pavillon de Style International.

D’emblée, certains s’inquiètent que la force du contenu n’éclipse l’intérêt du contenant. Surtout, les critiques fusent sur la conception d’un bâtiment en spirale qui fait de l’accrochage des peintures dans les niches d’exposition peu profondes, sans fenêtre et concaves, un véritable calvaire.

L’historien et critique d’art, Lewis Mumford, pourtant proche de l’architecte, n’y va pas par quatre chemins : «Wright n’a attribué à la peinture et à la sculpture qu’un espace suffisant pour ne pas empiéter sur sa composition abstraite. […] [Il] a créé une coquille dont la forme n’a aucun rapport avec sa fonction et n’offre aucune possibilité de s’éloigner de ses idées préconçues rigides». De façon plus lapidaire encore, un autre critique d’art ira jusqu’à affirmer que le Guggenheim de Wright incarne «tout ce qu’un musée ne doit pas être».

Deux Guggenheim, les mêmes critiques

Ironie de l’histoire, Wright, qui n’a eu de cesse de fonder sa différence avec l’architecture internationale sur la critique de la boîte en s’insurgeant contre le choix esthétique d’une enveloppe prédéterminant la conception de l’espace intérieur, conclut sa longue carrière d’architecte en cédant à la tentation.

Quoi qu’il en soit, en 1959, tout est dit sur l’essence des grands musées qui suivront : le primat accordé à l’extérieur sur l’intérieur, la recherche d’un «geste architectural fort» quitte à réduire les œuvres exposées au rang d’accessoire et à négliger de façon récurrente la question pourtant centrale de la lumière.

Hasard ou coïncidence ? L’autre grand musée du XXe siècle, également un musée Guggenheim, prêtera le flanc aux mêmes éloges et… aux mêmes critiques. Pour l’occasion, Wright s’appelle Frank Gehry et Lewis Mumford, Brian O’Doherty. Après avoir salué la conception extérieure du bâtiment, celui-ci s’empresse de préciser que pour «[l] ‘intérieur, les choses sont un peu différentes. Même les soi-disant œuvres spécifiques au site ne semblent pas trop heureuses». Pour lui, «la plupart des espaces intérieurs sont trop vastes». Résultat : les œuvres de Braque, Picasso et Rodchenko «semblent absurdes» et «minuscules» sur les murs du musée.

Même magistral, le geste se doit donc parfois d’être corrigé comme ce fut le cas pour la majeure partie de la collection du Guggenheim de New York transférée dans de vraies galeries construites à l’arrière ou pour le musée du centre Pompidou finalement «cloisonné» par l’architecte du musée d’Orsay.

Des architectes en quête d’équilibre

Le design, fondé sur la dissociation entre architecture d’extérieure et architecture d’intérieur et l’ignorance des contraintes de la seconde par la première, n’est donc pas sans inconvénient. Mais cela ne le discrédite pas pour autant. La raison en est simple. Comme pour n’importe quel produit, le design d’un musée ambitionne de créer ou redonner du désir.

Dans le cas du Guggenheim de Bilbao comme pour de nombreux musées qui sont des créations ex nihilo, a fortiori lorsqu’ils abritent des collections hétéroclites ou sans intérêt de premier ordre, la primauté accordée au «geste architectural fort» exprime une volonté et un espoir qui n’ont pas seulement à voir avec le nombre de visiteurs.

Aujourd’hui, la création d’un musée va bien au-delà de cet objectif en se voyant confier un rôle déterminant en matière de rénovation urbaine et de marketing territorial. Le succès en grande partie improbable du Guggenheim de Bilbao ou le succès indéniable de l’extension de la Staatsgalerie de Stuttgart montrent que ces espoirs ne sont pas illusoires, y compris lorsque le contenu n’a rien de passionnant. Et qu’importe si, pour quelques exemples convaincants, l’effet attendu est la plupart du temps rarement à la hauteur des attentes et de l’investissement financier.

Le fait est là, incontestable : l’architecture, pour peu qu’elle soit spectaculaire et photogénique, s’avère finalement plus accessible et attractive que le fond d’art contemporain qu’elle a souvent pour objet d’abriter. C’est elle, et non la collection, qui joue un rôle moteur.

Pour s’en convaincre, il suffit de constater que la plupart des visiteurs du centre Pompidou se contentent de regarder l’extérieur puis d’emprunter les escaliers mécaniques pour profiter du panorama sur Paris, prendre quelques photographies et redescendre aussitôt sans être passés par la case musée.

Des réussites moins médiatiques mais plus «architecturales»

Le débat ne porte donc pas tant sur la légitimité d’une architecture médiatique (c’est devenu objectivement un impératif) mais sur la possibilité de ne pas réduire l’architecture à une opération d’habillage, de réconcilier exigences totémiques, contraintes de conservation et valorisation des œuvres. En d’autres termes, la question est de savoir si l’architecture peut être en même temps un moyen (au service des œuvres) et une fin (à savoir, une œuvre en elle-même).

Avec le recul, et en dépit de la difficulté évidente de poursuivre deux objectifs distincts, il semble que ce soit possible. En fait, tout est question d’équilibre. Cela suppose un peu plus de modestie de la part de l’architecte à travers la prise en compte des enjeux propres au musée. Des exemples montrent que l’architecture peut y parvenir.

En termes d’espace, il est vrai que les exemples les plus convaincants sont souvent le fruit de reconversion de bâtiments anciens qui limitent en grande partie les risques et les travers liés à la mégalomanie des archistars. C’est notamment le cas de la Tate Gallery (Herzog et de Meuron), de la galerie de l’Evolution (Chemetov et de huidbro) ou du Lingotto de Turin (Renzo Piano).

Mais d’autres exemples montrent que l’ego peut aussi accorder plus de place à l’intelligence dans de pures créations architecturales. Ainsi en va-t-il de l’extension en forme de boucle du Geffrye Museum à Londres réalisée par Branson Coates qui invite le visiteur à circuler jusqu’à l’extrémité du musée puis à en revenir.

En matière de lumière, le point sans doute le plus crucial pour un musée, l’inventivité est également de mise, qu’il s’agisse des réflecteurs qui déterminent le parti pris architectural de la Menil Collection de Renzo Piano, des résilles métalliques filtrant la lumière extérieure de la Nasher Sculpture Center à Dallas, ou des volumes opalescents de la Kunsthaus de Bregenz et de l’extension du Nelson-Atkins Museum of Art de Kansas City qui baignent les œuvres dans une atmosphère irréelle.

Faire de la bonne architecture de musée n’a donc rien d’impossible. Ce constat doit-il conduire à affirmer qu’une architecture ignorante des questions d’espace et de lumière est une mauvaise architecture ou que les «architectes-designers» ne sont plus vraiment des architectes ? Force est de constater, en tout cas, que ce n’est pas le point de vue dominant du moment.

De la même façon que l’architecture continue d’être vue comme un objet décontextualisé (voir «Vous n’en avez pas marre… des suppositoires ?»), l’architecture de musée montre à quel point l’ensemble de l’architecture s’apprécie aujourd’hui d’un point de vue avant tout extérieur. Certains diront que le fonctionnalisme qui fondait la modernité est passé de mode et ils auront de fait raison. Mais faut-il se résoudre pour autant à voir l’architecture évoluer vers le design sans le regretter ou s’en inquiéter ?

Franck Gintrand

Toutes les chroniques de Franck Gintrand