Parmi le corpus de considérations scientifiques concernant la ville, fréquemment utilisé par l’approche génétique et cybernétique, le «Métabolisme Respiratoire» est un paramètre «initiatique» de la chimie du paysage.

C’est presque la même chose à chaque nouvelle chronique : lard ou cochon ? Le sujet du mois sera-t-il scientifique : la recherche d’une expression de vulgarisation extravagante pour des propos urbains arides ? Sera-t-il fantaisiste, cherchant à donner une couleur urbaine à des éreintements variés et divertissants ? Comme il y a des comiques troupiers ou des peintres animaliers, il y aurait des turlupins urbains dont les propos distrairaient avec la ville comme fonds de commerce ; puisque la fellation est déjà exploitée par Blanche Gardin ?

Il ne serait pas gênant de ne pas être pris au sérieux si les propos, qui se camouflent derrière le ton histrionesque de la Génétique Urbaine ou de le Cybernétique Citadine, ne concernaient pas une méthode d’appréhension et de réflexion d’une gravité profonde évoquée pour contrer l’effet désastreux de la dérive climatique simultanée à la calcification des structures administratives transmettant, génération après génération, des échafaudages de directives techniques et autres arrêtés piranésiens rendant la prise de décision de plus en plus complexe et incompréhensible*.

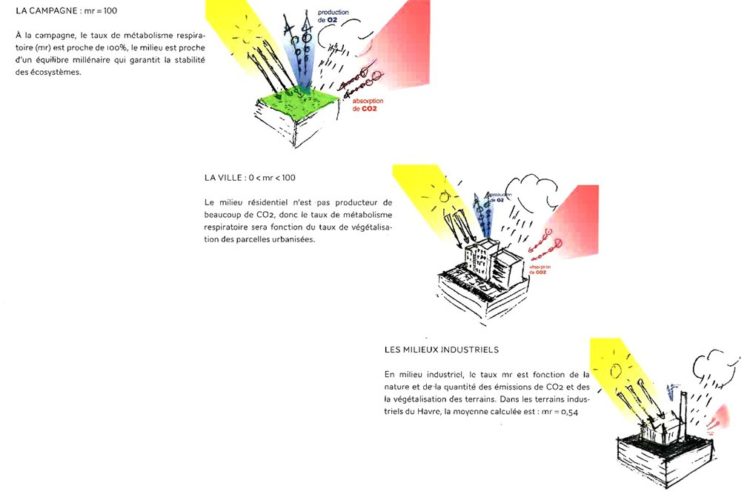

Parmi le corpus de considérations scientifiques concernant la ville fréquemment utilisé par l’approche génétique et cybernétique, le «Métabolisme Respiratoire» est un paramètre «initiatique» de la chimie du paysage servant à comparer la production de CO2 de chaque portion de territoire avec celle du temps de l’état natif de la même parcelle.

Evoqué brièvement lors de la dernière chronique**, l’allusion à cet indice a provoqué, chez le lectorat, un déchaînement de propos figues et raisins, laissant entrevoir la multitude d’interprétations de sa pertinence.

Pourtant, outil précieux dans la recherche de finesse en matière de profils environnementaux, ce paramètre saurait faire la différence pour l’évaluation de la surface laissée libre de toute implantation dont chaque PLU se rengorge de fierté pour fixer à grands coups de PADD et autres études fines du paysage, qu’il s’agisse d’une centrale thermique ou d’une maison passive…

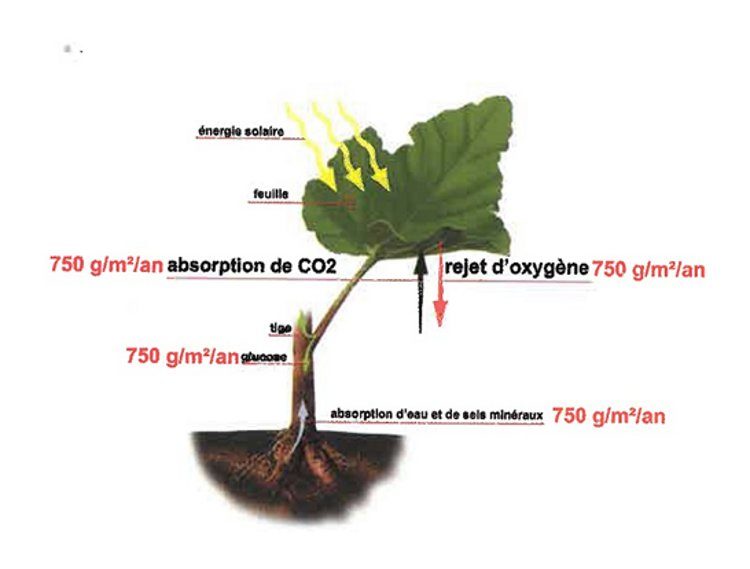

Un chiffre permettra de convaincre les habitués de la contestation et le doute du climatoscepticisme : chaque m² de surface fortement végétalisée (genre forêt de fontainebleau) absorbe annuellement 0,75 kg de CO² et produit 0,75 kg d’oxygène la nuit, pendant la même période, grâce à la photosynthèse.

L’énergie solaire fabrique du bois avec de l’eau et le CO² absorbé, et filtre l’air. Depuis la nuit des temps.

Sur ce principe, mathématiquement, pour absorber les 150 000 000 000 kilos de CO² produit par la région parisienne en 2014, il faudrait 200 000 000 000 de m² de forêt dense, soit près de vingt fois la surface totale de la région parisienne. D’où le doute sur l’efficacité des trois petites forêts urbaines promises par l’actuelle équipe municipale de Paris, mais c’est néanmoins une bonne idée. Complètement insuffisante, mais c’est une bonne idée quand même.

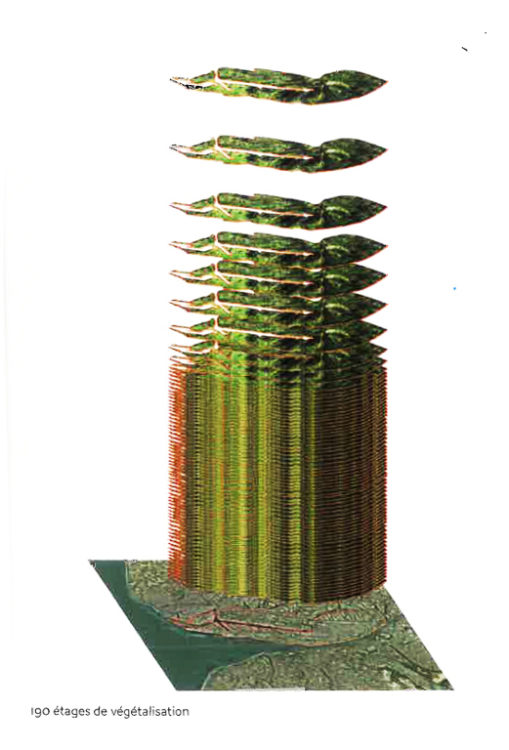

Ce sont ces paramètres édifiants qui m’ont conduit à proposer aux Industries du Havre de planter 192 étages d’arbres sur les trente hectares d’emprise de leur charmante cité artisanale pour absorber le délicieux bilan carbone des Industries pétrochimiques de la rive gauche de l’estuaire de la Seine. En est née la proposition de développer la photosynthèse artificielle pour lutter contre la production de CO² non absorbable par la végétalisation, mais ce sera l’occasion d’une prochaine chronique.

Le point où je souhaite en venir est la totale abstraction produite par ces chiffres vertigineux, comme toujours lorsqu’on globalise l’information au lieu, au contraire, de la «délocaliser» à l’échelle du petit pavillon de banlieue. Pour être efficace, l’information sur le Métabolisme Respiratoire devrait appliquer le raisonnement global sur des chiffres domestiques : ta maison produit tant de CO², voilà combien tu dois planter d’arbre, et sur quelle surface. Facile, non ? En tout cas plus compréhensible que les arbitraires 25% ou 40% d’espace libre que prévoient en général les PLU de la Région Parisienne.

Cela revient sans doute au même puisque les maisons sont aujourd’hui limitées à une consommation maximum de 50 KWh/an/m², et que la moyenne d’un pavillon est de 120 m². Automatiquement la surface à planter en est déduite selon une relation limpide et intime entre les statistiques d’un ministère vers les paramètres d’un autre… Tant qu’on est entre énarques, la compréhension est presque automatique.

Sauf que, selon les sources d’énergies utilisées et en additionnant les coefficients d’énergies primaires par les bonus écologiques des heures creuses en fonction également des taux de conversion avec l’énergie de base lorsque les coefficients (fixés par l’Observatoire de l’énergie, reprenant une méthode commune aux diverses organisations internationales : AIE, Conseil mondial de l’énergie, Commission européenne, ONU), où l’unité de mesure de l’énergie est la TEP (Tonne Équivalent Pétrole) dont le chiffre désigne l’énergie produite par la combustion d’une tonne de pétrole moyen qui représente environ 11 620 kWh et qui a pour équivalent le Gigajoule (GJ) utilisé afin de comparer des énergies différentes qui sont disponibles en litre, en kg, en stère, en kWh, en m3.

Simple non ? Alors, grossièrement, si tu gardes 25% de ton terrain en plantations, ça devrait le faire. Le calcul de ce pourcentage est parfaitement arbitraire, il passe de 25 à 40 selon la sensibilité verte du Conseil Municipal, que ce soit pour une maison passive ou une passoire thermique, c’est le même. Sûr qu’il risque de passer à 50% en prévision de la prochaine échéance électorale.

Mais une petite appli sur un téléphone à cinquante balles pourrait permettre en toute conscience de savoir que la chaudière sur catalogue que tu comptes acheter pour ta maison produit tant de CO² par an et donc automatiquement pour tendre vers l’équilibre métabolique, tu dois planter tant de m2, et si ton terrain ne le permet pas, prends une plus petite chaudière, tu mettras des pulls plus chauds l’hiver.

C’est cela la démocratisation de la cause environnementale. Personne ne veut gruger la planète, contrairement à ce que veulent nous faire croire les gardes-chiourmes de l’urbanisme réglementaire. Tu produis tant de CO² pour ton petit confort d’hiver, voilà comment tu dois nettoyer ta production de CO² avant de sortir afin de laisser la planète dans l’état où tu aurais aimé la trouver en entrant !

La logique environnementale appliquée à la parcelle, on attend quoi ? Cela paraît sans doute trop simple pour que l’administration ne souhaite intervenir afin de simplifier la simplification, et le monde politique de globaliser la globalisation.

François Scali

Retrouvez toutes les chroniques de François Scali

*Il a été dit et rappelé que la créativité des ingénieurs territoriaux tend à faire produire à ce corps les fondements même de leur raison d’être : gérer les réglementations en veillant quotidiennement à les simplifier ; ce qui, en fait, rajoute une nouvelle couche au mille-feuille, grâce au droit fondamental de l’aberration qui veut que lorsque deux règlements s’opposent le plus contraignant fera foi.

**Lire La cybernétique urbaine d’inspiration bionique