… ou la plasticité phénotypique des bancs publics. Suite à la chronique «bancs publics» du mois dernier, j’ai reçu de nombreuses remarques. Ai été traité de baba bobo, l’ami des SDF, on m’a demandé combien je pourrais en prendre chez moi.

… «Que se passerait-il, doux rêveur, si les trois ou quatre mille clochards de Paris (ancien nom des sdf) dormaient simultanément sur tous les bancs ?»…

Mais mon propos est loin de vouloir prendre parti pour ou contre les SDF sur les bancs. Je cherchais, à travers ma dernière chronique, comme toujours, simplement, à évoquer les réflexes darwiniens qui produisent des épines dorsales sur les assises de bancs (perdant concomitamment leur qualificatif de publics). La question étant : comment une société urbaine, lorsqu’elle est agressée par des gens qui ne vivent pas comme l’ensemble de ses membres produit automatiquement, sans que ceux-ci l’aient directement voulu, des objets dénaturés, en perte totale de sens et ayant pour vocation de les exclure ?

Demandez individuellement aux 2 000 000 d’habitants de Paris ce qu’ils pensent de ces épines sur les bancs, et vous verrez jaillir l’orfraie comme autant de grenouilles d’un bénitier. Le corps de la collectivité fait masse.

La vocation de cette chronique n’est pas de statuer ni sur le bien ni sur le mal de telle ou telle évolution mais de s’interroger sur le chemin que prennent les mutations pour passer d’une espèce à une autre, banc public comme végétal précambrien.

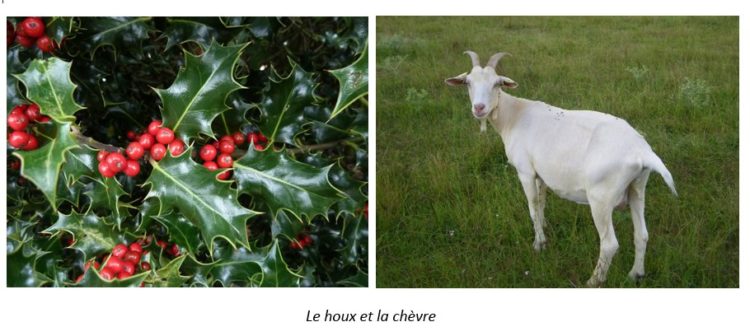

Les bancs se hérissent, en réaction aux sdf, comme les épines sur les tiges des roses. Il en est de même pour l’évolution extraordinaire de la feuille de houx qui passe de la brindille native, verte et tendre, bien gentille avec sa chlorophylle et sa photosynthèse, dans son pré bucolique au bord d’un ruisseau sinueux descendant de la colline voisine, à la peu sympathique et blessante feuille experte en self-défense pour échapper à l’appétit féroce des chèvres et autres bovidés de la sous-famille des caprins.

Imaginons l’incroyable technique nécessaire pour intégrer, de générations de feuilles de houx en générations de feuilles de houx, la prévision de la sensibilité de la mâchoire d’une chèvre afin de générer des épines particulièrement efficaces pour provoquer la blessure chez celle qui tenterait de la manger.

On ne se rend pas bien compte de la sophistication de la pensée végétale, ou même de la dimension parapsychologique de l’analyse fine de la gencive d’une chèvre pour projeter l’organisation combative végétale sur sa texture aux endroits les plus tendres et sensibles de l’intérieur de la bouche de la chèvre afin que la génération suivante modifie quelque peu (puisque les transmissions selon Darwin sont des altérations minimes dans le code génétique de la génération suivante) l’architecture des piquants.

Leur forme et la façon dont ils s’arrangent plus efficacement possible pour un problème donné : ne pas se faire manger par la chèvre. L’organisation de ces piquants est une question de survie pour l’espèce entière, et a nécessité une ingénierie des plus pointues pour définir le modèle que nous connaissions aujourd’hui, si désagréable au toucher et immangeable par les chèvres.

Comme les systèmes action/réaction du biotope fonctionnent extrêmement bien, il est probable soit que la chèvre développe une mâchoire capable de circonvenir l’obstacle, ou plus probablement, qu’elle ait décidé de se rabattre sur le trèfle bien moins compétent en matière d’autodéfense.

Ces feuilles ont deux caractéristiques principales : une coriacité due à la lignification des tissus périphériques (hypoderme de la feuille de houx) et de l’épaississement de la cuticule qui ont pour rôle de réduire l’évapotranspiration et de dissuader les larves phytophages ainsi que toute forme d’agression en dissuadant les brouteurs en quête de nourriture. Cette adaptation de défense contre les grands mammifères herbivores (bovins, caprins, chevreuil et chevaux) démontre le contrôle épigénétique de la plasticité phénotypique de l’appareil végétatif.

L’épigénétique est l’étude des changements d’activité des gènes — donc des changements de caractères — qui sont transmis au fil des divisions cellulaires ou des générations, sans faire appel à des mutations de l’ADN. Alors que la génétique correspond à l’étude des gènes, l’épigénétique s’intéresse à une «couche» d’informations complémentaires qui définit comment ces gènes vont être utilisés par une cellule ou… ne pas l’être.

Si nous faisons un parallèle entre la feuille de houx et le banc public que nous avons exploré le mois dernier, on s’aperçoit que ce n’est ni l’ADN du banc qui se modifie en fait, ni les caractéristiques principales «acquises» du banc public qui sont altérées par cette nouvelle excroissance dorsale, mais qu’il s’agit d’un effet épigénétique de la couche externe en contact avec le public qui se modifie dans le but d’interdire certaines fonctions dans l’usage du banc.

Si l’on recherche quels sont les effets potentiels des altérations de l’usage de la ville à travers le filtre de l’épigénétique, d’aucuns noteront pas mal de points de similitude entre le monde de la ville et le monde des plantes. Toutes les altérations du tissu urbain (autre que dormir sur un banc) trouvent des réponses dans le développement ou la modification d’éléments de réponse dont la conception répond précisément à l’altération du système logique dans lequel baigne la ville.

Entre les piques aux seuils des banques et les assis-debout du métro, l’épigénétique du mobilier urbain déborde d’initiatives douteuses (célébrées par les Pics d’Or de la fondation Abbé Pierre), pour l’accueil du plus grand nombre. La plasticité phénotypique des bancs publics les rend impraticables par peur de les voir utiliser par les SDF. Curieux !

Ceux qui ont eu l’occasion de remarquer les splendides barrières antiémeutes qui, chaque samedi, barrent nos ponts ou certaines de nos rues, comprendront comment les actions appellent les réactions, et quelles formes elles prennent. Les transformations urbaines aux abords des ponts, en relations avec l’agitation sociale d’un certain nombre d’urbains, expliquent comment les mutations induites par des responsables du maintien de l’ordre s’expriment par des défenses en cornes de bouquetins défendant son troupeau contre les agressions multiples que tente le prédateur, qu’il soit revêtu de jaune ou qu’il ne le soit pas.

Espérant sincèrement que les protections dont se hérissent les villes leur confèrent un sort plus enviable que le fameux babiroussa mâle, sanglier asiatique rencontré dans les forêts tropicales humides et sur les rivages des fleuves et des lacs en Indonésie, (entre les perroquets flamboyants et les colibris chanteurs égayant les tropiques de leurs trilles joyeuses). L’animal fut tellement mal étudié au cours de sa programmation initiale ou des évolutions darwiniennes malheureuses que ses cornes sur la partie supérieure de son museau se replient sur le crâne, dont la perforation est responsable d’une mortalité infantile extraordinaire.

La ville se hérisse de piquants ou de barrières, c’est un mouvement irrépressible d’un état de lutte permanente entre les dérives individuelles et la défense de l’intérêt collectif. Et on pense avec émotion à ces jolies petites grilles en quart-de-rond qui nous empêchent d’aller flâner sur la rive de la Seine au débouché du pont neuf ou du pont Mirabeau, ou aux sympathiques petites pointes des grilles du Palais Royal, nous faisant comprendre avec le tact tout particulier des instances du pouvoir pour établir les frontières de la propriété étatique des établissements publics.

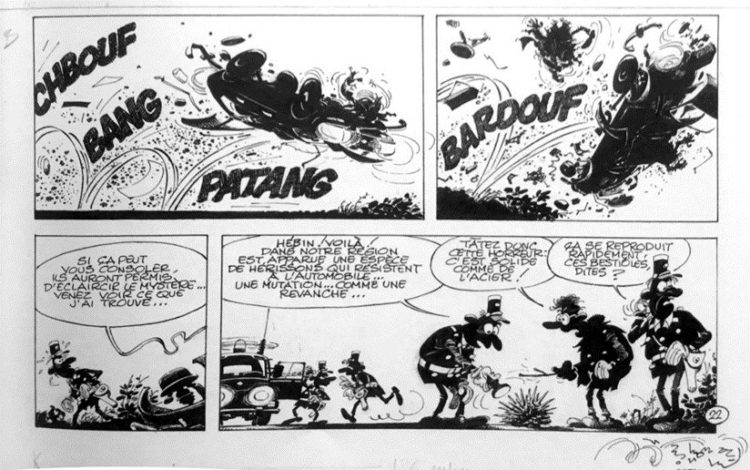

Et pour finir en beauté et en humour, quant au règne animal, qui inspire chez Franquin la vision apocalyptique d’une mutation effrayante :

François Scali

Retrouvez toutes les chroniques de François Scali