Allo la terre ? S’éloigner de l’architecture pour mieux y revenir ? Ou le risque, de la faire disparaître. Avec l’exposition de Junya Ishigami, la disparition est de nouveau une perspective. Si le rêve fait rêver, quel sens donner à l’architecture à l’état gazeux ? Il ne suffit pas d’avoir un propos poétique, il faut lui donner de la «chair».

L’exposition de Junya Ishigami, un architecte japonais, qui s’est tenue jusqu’au 9 septembre 2018 à la Fondation Cartier, interpelle. J’en prends prétexte : art, liberté, démarche, sens, émotion sont de la fête. Junya Ishigami s’exprime ainsi: «J’aime penser l’architecture librement, avoir une vision la plus souple, la plus ouverte, la plus subtile possible pour dépasser les idées reçues sur l’architecture». Un beau programme.

La visite a le mérite de susciter quelques réflexions architecturales. Construire un nuage reste un rêve que partagent de nombreux architectes, poursuivre un projet de légèreté, de transparence constitue un horizon. Ce qui est exceptionnel dans cette exposition tient dans un constat, celui du plaisir communicatif du public. Le rêve fait rêver, ce qui est incontestablement une très bonne chose pour l’architecture. Rompre les chaînes de l’esclavage s’impose surtout lorsque l’on se trouve face à la rue Victor Schœlcher.

Mais, car il y a un mais.

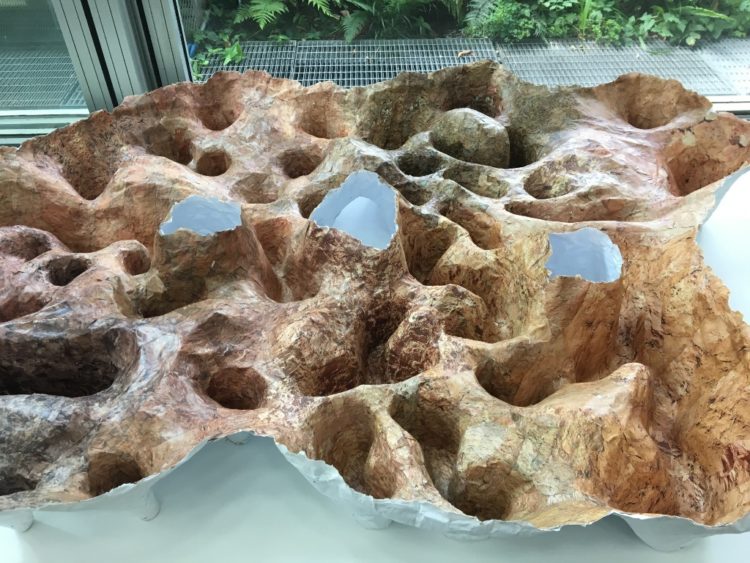

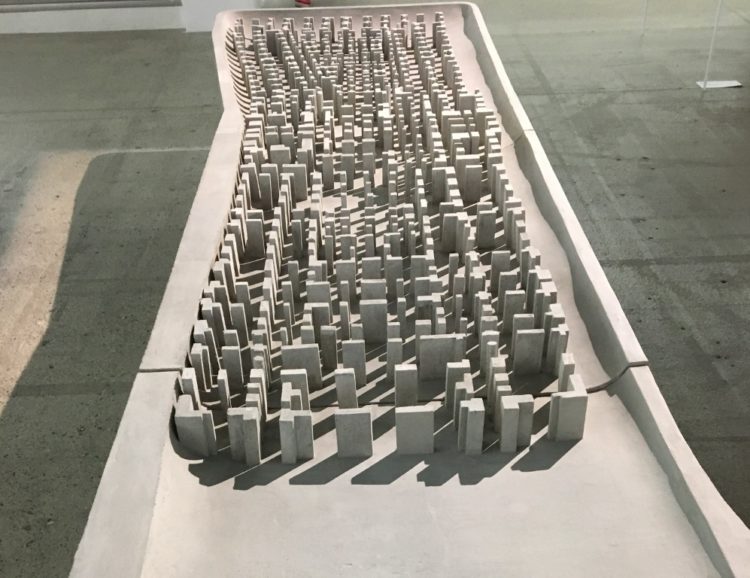

Si l’idée de l’utopie semble incontournable, elle constitue selon moi un obstacle car, en montrant une sorte d’idéal impossible à atteindre, elle justifie que rien ne bouge, elle légitime le statut quo. Ce qui nous est proposé dans l’exposition est de l’ordre du nuage, d’une brume légère enveloppante, blanc, tout est blanc, évanescent, et peu importe la nature du programme ; c’est un chemin, celui de faire rêver, sur des dessins, sur des maquettes.

Les architectes savent-ils construire des nuages ? Certain s’y essayent.

Il s’agit d’ouvrir l’horizon de la liberté : plus qu’un titre «FREEING ARCHITECTURE» est un slogan. Ce n’est pas une utopie sociale, c’est une utopie constructive et architecturale, qui ne manque pas de charme.

Les chemins de l’invention, de la «création» sont souvent tortueux. Junya Ishigami a choisi le plus difficile, le poétique, sans s’encombrer d’autres considérations, ce qui rend ses propositions intéressantes, très attrayantes. Pour aller le plus loin possible sur le chemin de la liberté, il y a un choix à faire. La démarche proposée, pour séduisante qu’elle soit, contient un danger, celui de regretter la transformation de la maquette en une réalité très éloignée du rêve.

Je ne veux pas ignorer le plaisir évident que prenaient les visiteurs en déambulant dans l’exposition. Je veux simplement dire l’obstacle que cette manifestation constitue par rapport à l’idée que je me fais d’une architecture attentive à la vie, aux usages, au contexte, aux matériaux, une architecture qui se transforme en fluidité, en lumière, en surprises, et enfin en plaisir. Il faut du temps pour que la voie soit lumineuse. Il ne faut pas se tromper de chemin, car le retour en arrière est impossible.

Chemin faisant se pose une question, comment mettre en rapport un projet poétique et une réalité, y a-t-il une autre démarche ? Tout de suite la peur de la perte est apparue, celle de décevoir au terme d’une réalisation. Le risque est bien réel.

Je ne peux qu’adhérer à l’idée de la liberté mais une liberté surveillée, celle de l’architecte, celle de l’architecture.

Je pense qu’il y a un autre chemin qui mènerait au «poétique», il serait plus exploratoire, il ne pourrait offrir «l’image» avant de l’avoir réalisée, c’est celui d’une lente révélation, qui pourrait être partagée, une réalité qui deviendrait support de rêve.

Il ne suffit pas d’avoir un propos poétique, il faut lui donner de la «chair». L’architecte Junya Ishigami nous dit clairement qu’il pleuvra dans ses bâtiments, il y fera chaud, il y fera froid… ça ne sera même pas un abri. Il ne faut pas s’en offusquer, il parle en poète.

Si l’architecture ne va pas bien, c’est que le divorce avec le grand public est consommé et je suis sûr qu’elle ne s’en portera pas mieux après cette démonstration.

Que l’art de construire n’ait apparemment pas d’importance réduit singulièrement le propos, c’est l’affaire d’un autre rêve, un rêve d’ingénieur. La construction n’est pas une chose triviale mais, c’est bien connu, les architectes ont la tête en l’air. Gustave Flaubert, dans son dictionnaire des idées reçues, avait déjà dressé un tableau de l’architecte qui oubliait les escaliers. C’était déjà une ouverture vers la liberté et je refuse de donner raison à l’auteur de Madame Bovary. Lorsque l’on veut rendre l’architecture libre, est-il indispensable de vouloir la rendre libre y compris de tout usage ? Définitivement libre, le radicalisme pousse à la faute.

L’architecture est un art, un art majeur, un art particulier, et je tiens à ces particularités. Mais l’architecture n’est pas seulement un art.

L’art est pour moi le lieu de l’interrogation sur la société. Ma conviction est la nécessité pour l’architecture d’être porteuse de sens. Le paradoxe poétique de Junya Ishigami tient dans le fait que, d’un côté, il aimerait être dans la légèreté, la transparence – aucun point porteur, une construction en lévitation… une «architecture à l’état gazeux» – et, de l’autre, pour ceux qui ne sont pas claustrophobes, il se projette dans une grotte, ou dans une chapelle, avec une faille étroite de 50 m de haut. Il est tout à la fois cosmonaute et spéléologue. La légèreté, puis l’écrasement, on ne demande pas à un poète d’être cohérent.

Mais quel sens peu prendre ce propos ?

Je me prends à rêver d’un projet qui mette en tension ces deux dimensions, la solidité et la légèreté, dans un vrai face-à-face. Rendre l’architecture libre, la sortir de son carcan, celui de la construction comme seul support de sens, comme seule vérité, une architecture de la tension interne. Jouons le jeu d’une architecture libre car il s’agit d’apparence, une architecture qui pourrait s’approprier, et dont tout le monde pourrait rêver.

Mais pas seulement rêver.

L’architecture dépouillée de toutes ses contraintes pourrait devenir «de l’art», un art qui revendiquerait cette liberté, «une finalité sans fin» pour faire référence à Kant. Mais que dire de cet art, de cette capacité, à contester, à résister à la réalité, en l’affrontant, s’il ne démontre pas concrètement les autres possibles, s’il n’ouvre pas une voie à suivre, s’il ne sort pas de la salle d’exposition. Je ne ferai pas un procès en communication, pourtant cela risque d’y ressembler.

Le public plébiscite et j’applaudis car il révèle une attente, un manque. Il dit combien l’architecture est de plus en plus soumise, notamment à la seule technique. Il faut que le propos architectural s’enrichisse, et c’est la force de cette démonstration. Il reste que la voie de la contestation à cette soumission donne du sens au débat, au combat pour une architecture attentive aux sensibilités. La revendication de cette totale liberté se heurte à un paradoxe que connaissent bien d’autres domaines de l’art et de la littérature. La liberté prive l’architecture «des servitudes auxquelles résister» quand ce sont elles qui lui donnent sa force, sa dimension critique, une vraie dimension artistique.

Mais revenons sur cette exposition surprenante, étonnante, peut-être même déroutante et disons, au bout du compte, enthousiasmante puisqu’elle révèle qu’il y a une place pour la poésie dans l’architecture.

Junya Ishigami nous tend un piège, celui de la spontanéité de la légèreté. Nous en connaissons la limite. Qu’est-ce qu’une architecture qui revendique le non-usage? A vouloir aller trop loin, et c’est ce qui se passe avec la radicalité revendiquée, la démonstration est ratée. Une démonstration qui aurait du sens si elle ouvrait une vraie voie, si elle disait pourquoi aller dans les nuages ou s’enfoncer dans les abysses.

Il a une ambition affichée, celle «d’anticiper un futur ou se matérialiseront de nouveaux rôles et conditions pour l’architecture, jamais imaginés jusque-là». Au passage vivre dans des grottes ou sous des tentes ne me parait pas un futur enthousiasmant !

D’où nous vient ce goût, cet intérêt, pour la pureté, le minimalisme, le vide, le blanc. Dans «L’éloge de l’ombre», Junichiro Tanizaki nous a mis en garde face à l’erreur d’interprétation que nous faisons de la culture japonaise. La transparence n’est pas celle que nous imaginons et la pureté cache une violence que nous ne saurions ignorer.

Pour qui est allé au Japon, la fascination pour la liberté n’est pas ce qui est le plus frappant, et une fois encore, pour être un admirateur de la culture japonaise, je n’en nourris pas moins une grande défiance quant au poids que peut comporter une «esthétique totale». Edouard Glissant distingue deux manières de penser, l’une qu’il dit «continentale», pour ne pas dire fermée, idéologique, totalitaire avec sa beauté, et surtout son efficacité, l’autre qu’il désigne comme «archipélique», ouverte, prête à recevoir de l’autre, à s’enrichir, une pensée de l’altérité, qui se nourrit du contexte. Je fais l’hypothèse que le pays du soleil levant supporte le poids d’une pensée continentale, ce qui est un comble pour un archipel.

La réglementation, les normes, les programmes sont autant de contraintes que l’architecture doit respecter, c’est ce qui en fait sa grandeur. La libération est dans la recherche de réponses dans ce maquis, en l’affrontant. C’est paradoxal et pourtant vrai. Rien de tel que de commencer par évaluer le champ de sa liberté ; William Shakespeare le définissait comme «l’espace qu’il y a entre l’écorce et l’aubier du chêne», il faut donc apprendre à le mesurer pour aller le plus loin possible.

Cette façon de penser librement nous invite selon Junya Ishigami à «réfléchir à ce qu’il signifie, et nous demander si l’architecture devrait intégrer les usages et les conventions passées». J’en ris encore moi qui ai tant admiré la capacité des architectes japonais à réinterpréter leur magnifique culture.

Susciter «un désir d’architecture» ne doit pas être un vain mot. L’invention, l’innovation passent par-là, avec la surprise en perspective.

Junya Ishigami nous a rappelé la nécessité de rêver pour être en vie. Il nous a aussi donné à penser que la liberté n’existe que s’il y a des limites, qu’il faut à chaque occasion réinventer. C’est aussi le sens d’une exposition, susciter la réflexion, la critique, le débat, la controverse. C’est réussi, mais la liberté que l’on se donne en exposant n’apporte pas une réponse à la vraie question : comment échapper à la tentation totalitaire qui reste l’obstacle à surmonter.

Alain Sarfati

Retrouvez toutes les chroniques d’Alain Sarfati