Figé dans un académisme qui semblait immuable, l’enseignement de l’architecture avait besoin d’un électrochoc. Ce fut le cas en mai 68 : il fallait que l’enseignement bouge, évolue, change, c’était une évidence mais surtout il fallait s’y préparer. Ce ne fut pas le cas, les réformes successives se sont révélées inefficaces au regard d’enjeux de plus en plus criants.

Mai 68 a ébranlé la France, l’événement a aussi mis à bas l’organisation des Beaux-Arts qui ne tenait qu’à un fil. Sommes-nous sûrs de faire mieux aujourd’hui ? Je voudrais être optimiste mais, à l’heure du bilan, il faut aborder le sujet de façon frontale, non pas en faisant dans le social, comme en 68, mais dans le sociétal.

Il faut s’interroger sur la place de l’architecture dans la société, sur ce désamour général alors que ce langage devrait parler au plus grand nombre. C’est l’idée de la transmission qui me semble centrale, une rupture sans culture, à l’origine de ce fossé qui se creuse chaque jour davantage.

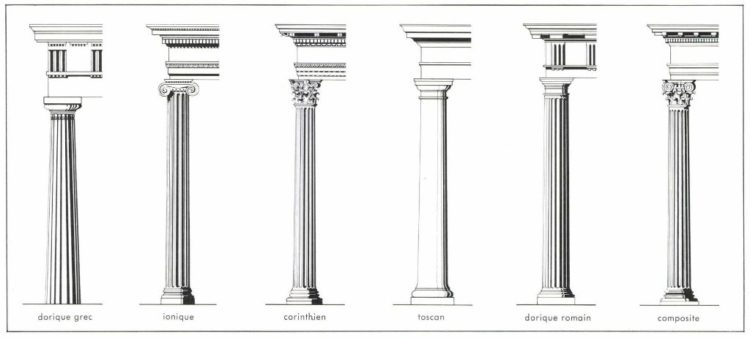

A l’école du quai Malaquais, il y a soixante ans, dès l’entrée nous dessinions des colonnes, sans savoir pourquoi. Dorique, ionique, corinthien, des ordres, des modules, des conventions, des proportions… Des ordres de grandeur comme introduction à la construction, des éléments d’architecture sans vrai rapport avec le monde qui se construisait autour de nous.

Il n’y avait pas de problème de transmission mais une difficulté d’actualisation des références, du corpus. Les anciens élèves étaient censés avoir intégré «le corpus», les nouveaux avaient tout à apprendre. Les «éléments» de référence (plan, fenêtres, terrasses, toiture, ornementation, corniches, etc.) n’étaient pas mis à jour. Et en reprenant ce thème, façon quincaillerie, la Biennale de Venise n’a pas fait progresser les choses. Il y avait une culture mais sans mode d’emploi. Pas étonnant donc qu’en 68, l’envie de nourrir l’architecture, techniquement, socialement, économiquement, ait été générale.

Depuis, qu’avons-nous fait de l’essentiel ? Qu’avons-nous transmis ?

Un demi-siècle pour regarder cette rupture, celle d’une courroie qui faisait de l’architecture une activité essentielle et non subsidiaire comme elle l’est aujourd’hui. L’architecture est notre culture commune, celle que nous partageons au quotidien, celle qui fait la ville, l’espace public, le bien commun. La table rase est passée par là.

«Ce n’est pas en améliorant la chandelle que l’on a inventé l’électricité» (Marcel Lods). Voilà un aphorisme destructeur, la culture ne servirait à rien. La disparition de la culture urbaine et celle de l’architecture étaient à l’œuvre.

Chose étonnante, aujourd’hui rien n’a changé, les mêmes errements produisent les mêmes effets. L’architecture s’est fourvoyée.

C’est manquer de responsabilité que de dire que l’architecture n’aura plus besoin d’architectes pour inventer, qu’il suffira de s’en tenir aux progrès techniques , aux avions furtifs et autres porte-avions pour ensuite faire un musée façon médina ou façon culture islamique. L’enseignement s’est noyé en ajoutant pêle-mêle des disciplines sans les mettre en rapport avec l’architecture : sociologie, géographie, philosophie, ethnologie, psychologie, paysage, urbanisme, écologie, informatique…

Important oui, si ces disciplines étaient en rapport avec l’architecture comme objet, avec l’histoire de la commande, avec l’histoire des techniques de la construction, avec la psychologie historique afin de mettre en garde face aux effets pervers du BIM ! Ceci aurait supposé la constitution, en amont, d’un «corpus» que l’on partage, que l’on nourrit, que l’on transmet. Avant 68, chaque atelier avait son corpus, sa bibliothèque, ses méthodes de transmission, bien que souvent archaïques.

L’idéologie a rempli le vide laissé par l’académisme mais la Tour de Babel s’est effondrée. Tout le monde voulait une architecture plurielle. D’architectures, nous avons longuement débattu et, sans relâche, nous en avons nourri le concept. Face à cette diversité qui nous semblait si chère, je pense à l’interprétation qu’a fait Erri de Luca sur la tour de Babel : «Avec la diversité linguistique, les hommes, jusqu’alors concentrés en un point unique et donc vulnérable, allaient se disperser sur toute la superficie de la terre et sauver l’humanité de l’extinction». L’enseignement allait renaître, et l’architecture reprendre des couleurs…

D’où vient la déception ? Un académisme a remplacé le précédent, un ordre a remplacé l’autre, plus moderne et plus violent, plus brutal car dépendant de la seule technique. Effet de mode ? Nous sommes à l’ère de l’architecture «écolo dépendante», étonnamment uniforme. La vraie diversité contextuelle s’est paradoxalement transformée en uniformité. L’architecte «polyglotte» n’a pas été au rendez-vous, qu’il s’agisse de commande urbaine, de logements ou d’équipements publics. Pas de multiplicité de langues sur les nouvelles façons de travailler, d’habiter ou de s’approprier.

Là où la diversité était attendue, c’est l’uniformité qui s’est imposée. Montesquieu écrivait déjà : «s’il faut de l’ordre dans les choses, il faut aussi de la variété, sans cela l’âme languit». La transmission c’est aussi transmettre des émotions, des surprises, du plaisir. Et pour donner du plaisir, il faut varier et multiplier les sensations, multiplier les points de vue.

Mai 68 n’avait pas prévu les nouvelles techniques de conception et de production informatisées. La répétition dans l’architecture est devenue incontournable. Simple paresse ? Mettre en scène de la différence n’est plus d’actualité.

Pourquoi parler de la transmission ? Parce que l’heure est à la «créativité» de la part de l’ordinateur, à ce qu’il permet de faire.

Pourtant, la transmission n’est pas que de la reproduction, elle contient ses ruptures, il faut appréhender et trouver le chemin de leurs inscriptions dans l’architecture… La culture est le principal matériau de l’architecture, son fondement, sa source essentielle. Le paradoxe est «quoi et comment transmettre ?»

Le «copié/collé» sert à reproduire mais pas à inventer. De façon urgente, il nous faut apporter une réponse au paradoxe de la transmission. La modernité nous a enivrés, la vitesse nous a envahis au point que le monde a perdu ses repères.

L’architecture rend compte de l’état d’un monde, elle projette du sens. L’invention, l’innovation, l’évolution, la réglementation sont autant de facteurs qui nous assurent que jamais rien ne sera comme avant. Une transmission à l’identique serait «académique», impossible, dans un monde en pleine mutation.

La rupture dans la transmission est partie intégrante de la culture, elle est technique, géographique, sociale et politique. Toutefois, dans l’architecture, l’œuvre autonome et la création radicale sont éloignées du sens commun, d’une architecture qui parle et rend compte de son temps. La transmission, dans l’architecture, n’est pas une recette mais une démarche qui intègre culture et rupture.

Ce qui se transmet relève d’une attitude, d’un regard sur le monde et non «d’une forme» qui ne peut conduire qu’à un projet désincarné. Cette démarche, alimentée par un «Corpus», va permettre de conduire «l’architecture comme projet dans la société».

L’idéologie de la «créativité» a eu raison de la culture. Il faut tout recommencer, réapprendre à penser, à concevoir pour que le désamour cesse. Un travail de Sisyphe, un chantier permanent avec l’inachèvement, l’ouverture, la diversité comme horizon. L’architecture n’a droit à aucun répit, elle a des comptes à rendre au regard de l’histoire et d’autant plus qu’elle est la trace matérielle de notre civilisation, d’une société qui semble aujourd’hui être prête à accepter d’être inodore, sans couleur, sans saveur.

L’architecture actuelle est disposée à accepter sa disparition, l’enfouissement (au propre et au figuré) sous la végétation, comme les temples d’Angkor, sur le point de devenir éphémère ? L’architecture ne peut pas être à l’état liquide (La société liquide de Zygmunt Bauman) et encore moins à l’état gazeux (L’art à l’état gazeux, référence au livre d’Yves Michaud).

Transmettre c’est d’abord concevoir une démarche puis la nourrir par la connaissance et l’expérience. C’est le sens d’une recherche, celle qui met en rapport l’architecture avec la société, celle qui fait de l’architecture un art au sens propre, un art ouvert sur le monde et capable d’utiliser tous les outils disponibles. A chacun son corpus de références, plus il sera ouvert et plus l’architecture en sortira enrichie.

C’était le projet d’AMC, architecture, mouvement, continuité, que nous avions créé en 1966, un projet d’ouverture et de débat. Mai 68 a été une rupture, une modernité de bon aloi qui a tout emporté sur son passage. La transmission n’est pas encore rétablie, il est temps de le faire si l’on veut susciter «un désir d’architecture».

Alain Sarfati

Architecte et Urbaniste, juin 2018

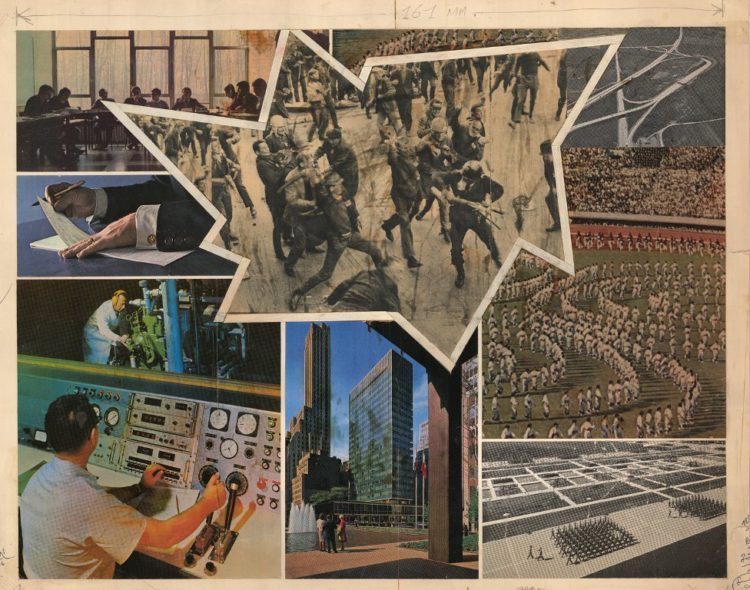

Illustrations : l’affiche et la photo Jean Aubert sont issues de l’exposition Mai 68. L’architecture aussi !