Mais quelle flèche a donc piqué Viollet-le-Duc après la mort subite de Jean-Baptiste Lassus, qui avait gagné avec lui le projet de restauration de la cathédrale ? Toujours est-il que cela a provoqué chez le seul survivant un changement radical de pensée. Enquête.

Il y a dans les collections de la ville de Paris un dessin d’une main réputée « anonyme » qui représente la flèche d’origine de Notre-Dame. Il serait vain de chercher ce document dans l’exposition Notre-Dame de Paris – Des bâtisseurs aux restaurateurs, ouverte depuis février 2023 à la Cité de l’architecture et du patrimoine, ou bien même au musée Carnavalet, où il est conservé depuis longtemps, puisqu’il n’est pas exposé en dépit de l’actualité qui fait la part belle à la restauration de la cathédrale sinistrée le 15 avril 2019.

De même, aucune publication récente n’a jugé bon de sortir de l’ombre cette intrigante image à l’occasion des débats houleux qui ont précédé la reconstruction de l’emblématique flèche de Viollet-le-Duc. Pour tout dire, personne n’a voulu en entendre parler, ce qui ne nous empêche pas de remettre en avant le dessin en question qui n’a apparemment été publié qu’une fois dans Notre-Dame de Paris – Mémorial de la France, ouvrage de Pierre du Colombier, paru chez Plon en 1966, où il n’est pas commenté et ses sources même pas citées.

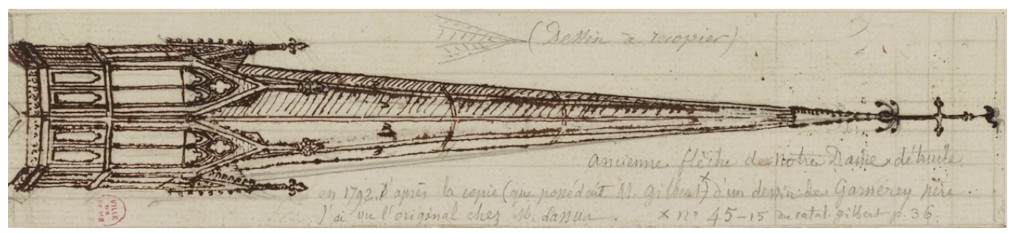

Les modestes dimensions du dessin ne doivent pas minimiser son importance. En le plaçant à l’horizontale, on lit de haut en bas :

(Dessin à recopier)

ancienne flèche de Notre Dame détruite

en 1792. D’après la copie (que possédait M. Gilbert X) d’un dessin de Garnerey père.

J’ai vu l’original chez M. Lassus. X N° 45-15 du catal. Gilbert p. 36

Tampon en bas à droite à l’encre rouge : Ville de Paris

Écrites sur des lignes tirées à la règle, les annotations interpellent et la première d’entre elles plus particulièrement parce qu’on croit y voir esquissée la pointe d’un crayon indiquer les trois mots qui composent la phrase entre parenthèses (Dessin à recopier), trois mots qui sonnent comme un ordre ou du moins comme un avertissement dont il vaudrait mieux tenir compte.

La deuxième phrase, ancienne flèche de Notre Dame détruite en 1792, révèle la probable année de la destruction de la flèche, qui n’était autre que le petit clocher de la cathédrale, au plus fort de la Révolution ; l’annotation est remarquable aussi par le fait qu’elle commence par un a minuscule agrandi au lieu d’un A majuscule comme il se devrait.

La troisième phrase, d’après la copie (que possédait M. Gilbert)X d’un dessin de Garnerey père, révèle deux noms. Le premier, mis entre parenthèses (et de fait en exergue), se distingue d’autant plus qu’il est suivi d’un astérisque : il fait référence à Antoine-Pierre-Marie Gilbert (1785-1858), grand sonneur de père en fils de Notre-Dame de Paris, et non moins grand spécialiste de l’art gothique puisqu’il est l’auteur d’un nombre impressionnant d’ouvrages sur les cathédrales de France et notamment d’une Description historique de la basilique métropolitaine de Paris publiée en 1811 et rééditée en 1821 dans une version revue et augmentée ; le second nom révèle l’auteur du dessin original, Garnerey père, autrement dit le peintre Jean-François Garneray (1755-1837) – patronyme qui s’écrit plus communément avec ay.

La quatrième phrase, J’ai vu l’original chez M. Lassus, nous apprend que le dessin de Garneray était conservé chez l’architecte Jean-Baptiste Lassus, l’associé de Viollet-le-Duc sur le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris au milieu du XIXe siècle. Lassus étant mort le 15 juillet 1857, c’est donc avant cette date que notre copiste a vu le dessin original, et il semble signifier par cette déclaration que sa copie est fiable puisqu’il en connaît la source.

Voici enfin la note qui se rapporte à l’astérisque de la troisième phrase : X N° 45-15 du catal. Gilbert p.36. Elle fait référence à la vente de la célèbre collection de dessins et de gravures de « M. Gilbert », dispersée à Paris à l’hôtel Drouot en décembre 1858, où l’on trouvait précisément sous le numéro 45-15 du catalogue la copie de l’original de Garneray, par l’architecte Émile Boeswillwald (1815-1896), d’après laquelle le dessin qui nous occupe a été exécuté. Original et copie de Gilbert ayant disparu, le dessin de Carnavalet est par conséquent le dernier témoignage fiable de ce que fut la flèche primitive de Notre-Dame.

Le crayon graphite a servi à écrire le texte, à tracer les lignes verticales et horizontales pour aider l’auteur à restituer avec exactitude les proportions de l’original. Si les traits ont été tirés à la règle, la flèche a été exécutée à main levée et à l’encre noire. Tout cela prouve que l’œuvre est d’une personne de métier. La flèche qu’elle nous donne à voir est de plan octogonal et dispose d’un unique étage ajouré composé de grandes baies géminées dont les gâbles concentrent l’essentiel du décor : quadrilobes, crochets et pinacles coiffés d’une fleur de lys.

Le toit, en forme d’aiguille à huit pans séparés par des arêtes lisses, est ponctué de deux anneaux. Une troisième légère saillie horizontale est formée au sommet par la base du pyramidion supportant une boule, d’où sortent quatre branches, dans laquelle est entée la croix surmontée du coq. À l’évidence, Garneray avait représenté la flèche vue depuis le pignon de la nef en direction de l’est alors que le soleil était au zénith : le nord plongé dans l’ombre, évoqué par les hachures à gauche de l’axe médian, en témoigne.

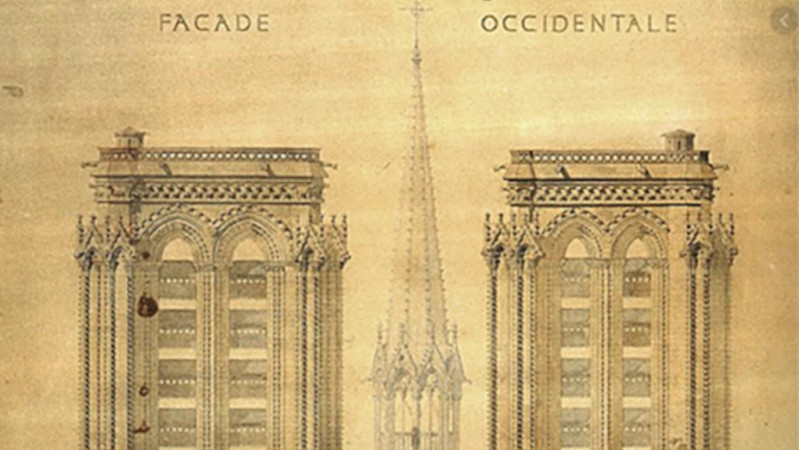

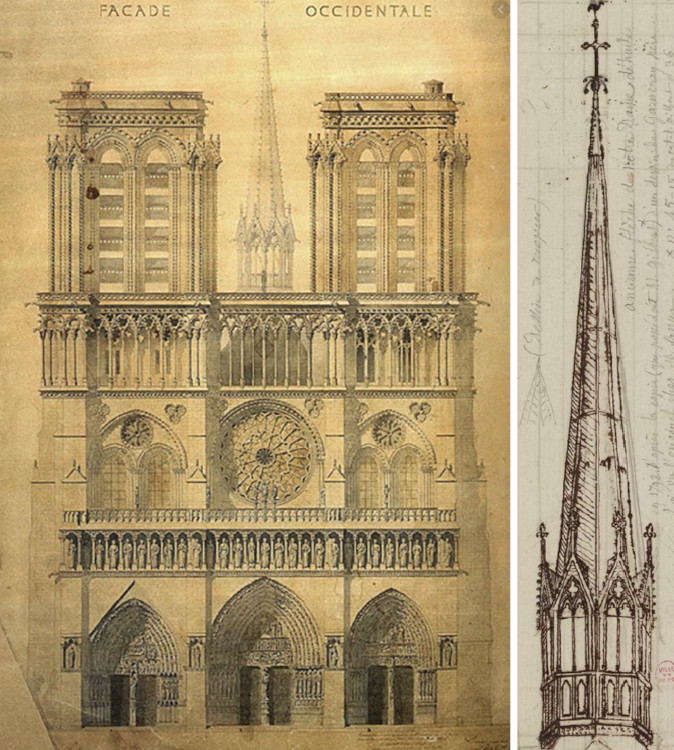

Lorsqu’en 1843 les architectes Lassus et Viollet-le-Duc remportent le concours de restauration de la cathédrale, ils ont en main la documentation nécessaire pour rebâtir la flèche disparue depuis un demi-siècle à peine. Voici ce qu’ils écrivent dans leur Projet de restauration de Notre-Dame de Paris, p. 9 : « C’est à l’aide d’anciennes gravures, et surtout du précieux dessin de feu Garneray, que nous avons réédifié la flèche centrale ». Pour illustrer leur projet, les deux lauréats joignirent le dessin de la façade occidentale restaurée où l’on voit effectivement s’élever entre les tours la flèche dessinée par Garneray, mais Lassus et Viollet-le-Duc ont toutefois pris la liberté de faire pivoter l’aiguille de 1/16 de tour afin qu’apparaisse dans l’axe un pan du toit et non plus une arête.

Cette fantaisie a pour résultat de rendre la flèche plus massive, l’ajout de crochets décoratifs sur les arêtes contribuant à l’alourdir un peu plus. Malgré cela, on reconnaît bien ici la flèche primitive de Notre-Dame de Paris et l’on est frappé par l’harmonie des proportions qui se dégage de l’ensemble : le petit clocher qui mesurait 78 m, soit 9 m de plus que les tours, n’est pas trop haut et son style correspond à celui de la façade, les deux élévations ayant été terminées vers le milieu du XIIIe siècle.

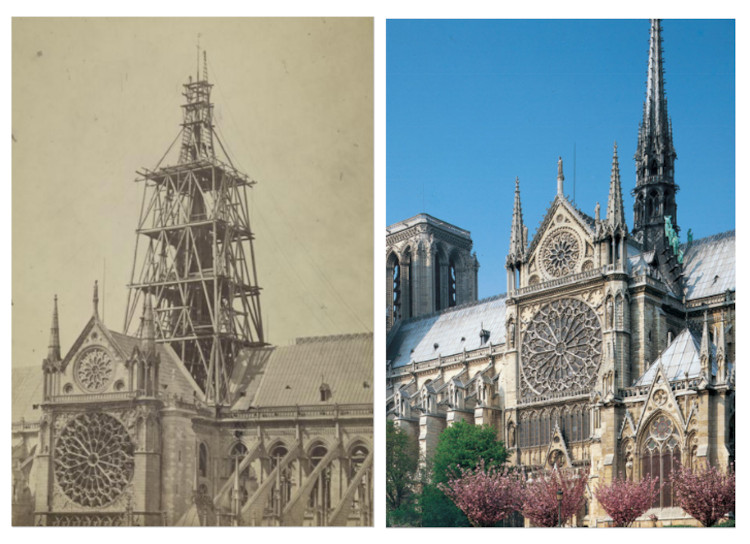

Nous savons que Lassus rêvait de reconstruire la flèche au plus vite, s’opposant sur ce point à son collègue qui estimait que des travaux plus urgents étaient à faire avant. La mort subite de Lassus provoqua apparemment un changement radical de pensée chez Viollet-le-Duc car dès le mois d’octobre 1857 les dessins et plans d’une nouvelle flèche de sa conception étaient approuvés par le parlement. Dix-huit mois plus tard elle s’élevait à 96 m au-dessus du sol et Viollet-le-Duc, devenu seul maître du chantier, transformait radicalement l’élévation primitive des transepts en détruisant notamment de chaque côté les deux petites flèches sommitales ornées de discrets anneaux et dépourvues de crochets le long des arêtes comme l’était l’ancienne flèche. Les photographies sont là pour nous faire constater que Viollet-le-Duc a assorti les nouveaux clochetons du transept à sa flèche.

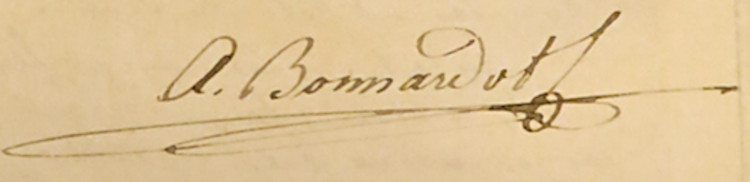

Quant au dessin du musée Carnavalet, il serait désormais raisonnable de l’attribuer à Alfred Bonnardot (1808-1884), dessinateur, historien de Paris, et ami intime de M. Gilbert qui était pour lui son « guide » et son « chef d’école » ainsi qu’il le nomme dans l’hommage qu’il lui rend dans le catalogue de la vente Gilbert de décembre 1858. Les lettres d’Alfred Bonnardot sont conservées à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Il m’a été donné de les voir, je les ai lues. L’écriture concorde avec celle du dessin mais surtout l’auteur y affiche une manie : il commence ses phrases par une majuscule sauf quand il est confronté au a qu’il ne supporte que minuscule, mais agrandi. À chacun ses obsessions.

Philippe Machicote

*Lire également Notre-Dame de Paris ou la gloire de Maryvonne de Saint-Pulgent et de Gallimard et Les roses – fanées ? – de Notre-Dame de Paris

En savoir plus : l’association Lumière sur le patrimoine