Loin de l’image carcérale souvent associée aux unités psychiatriques, Grégoire Zündel et Irina Cristea ont conçu un bâtiment protecteur, transparent et lumineux en s’inspirant de la sérénité d’un temple japonais. Un parti pris architectural pertinent, une organisation astucieuse, un maître d’ouvrage sans idée préconçue font un projet (presque) parfait et maîtrisé. Découverte.

«La psychiatrie évolue beaucoup,» convient Grégoire Zündel. «Mais en psychiatrie, il y a des projets de soins qui ne nécessitent pas une organisation complexe. Donc, ici, l’expérience en ce domaine n’était pas forcément requise. En revanche, il en fallait en architecture,» dit-il. D’ailleurs, ajoute-il avec un sourire, «peut-être que si le maître d’ouvrage nous a choisi plutôt que des architectes plus expérimentés, c’est que nous apportions de la fraîcheur».

L’EPSAN (Etablissement public de santé Alsace nord), un établissement psychiatrique situé à l’entrée de la commune de Brumath (au nord de Strasbourg – 67), est organisé comme une petite ville derrière son mur d’enceinte et renferme de nombreux bâtiments pavillonnaires, qui s’articulent selon un réseau viaire orthogonal. Pour réaliser l’Unité Psychiatrique Laura Lanteri Mère-Bébé, que les utilisateurs souhaitaient accessible directement depuis l’extérieur, le maître d’ouvrage a choisi une parcelle en limite du site. Le programme demandait la réalisation d’un Hôpital de Jour, d’une capacité d’accueil de six mères et de six à huit enfants, d’une nouvelle Unité Mère-Bébé qui peut accueillir quatre dyades mère-bébé et des bureaux de consultation en psychiatrie, chaque ensemble devant posséder sa propre entrée.

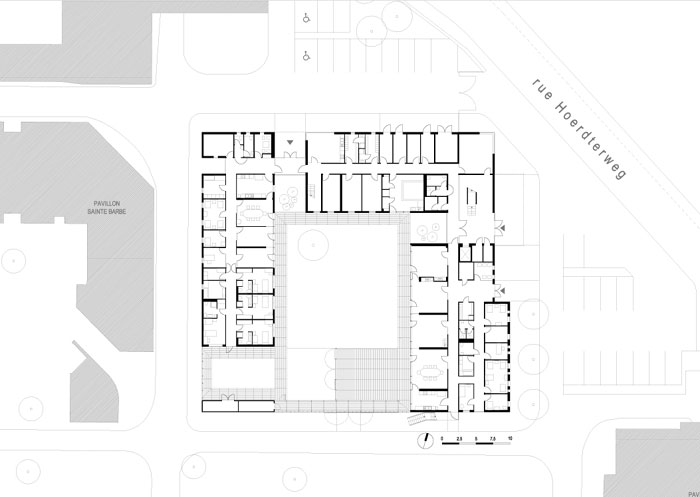

«A l’image des pavillons existants, nous avons réalisé cet édifice selon un U ouvert au sud et enfermant un jardin. Cette forme permettait de maîtriser l’échelle de l’ensemble, en minimisant son emprise visuelle,» expliquent les architectes. Surtout cela permit d’élaborer une organisation et un fonctionnement clairs offrant beaucoup de transparence. Non seulement tous les couloirs débouchent sur des vues dégagées mais la couronne intérieure vitrée sur palier et vitrée sur couloir permet dès l’entrée – puisque les espaces de vie de chaque unité sont placés côté jardin et les espaces de service sur la couronne extérieure, côté rue – de tourner le regard vers le centre aéré de l’espace. «Le rapport au jardin commence dès l’entrée et le couloir,» note Grégoire Zündel. De fait, la première perception en arrivant dans les halls d’entrée est la vue sur le jardin.

Restait à dispatcher, s’il est permis de l’écrire ainsi, les différents éléments du programme. Les unités Temps Plein et Hôpital de Jour ont été placées au rez-de-chaussée en vis-à-vis par rapport au jardin et séparées par les locaux communs qui occupent la partie centrale. L’ensemble des espaces des trois entités – Hôpital de jour, locaux communs et Temps Plein – est relié d’une manière très efficace par la circulation linéaire centrale. Les deux entrées et les circulations verticales sont positionnées aux articulations, au passage d’une unité à l’autre, et permettent d’assurer directement toutes les liaisons interservices demandées par le programme. Les locaux de consultation sont à l’étage et couvrent deux tiers de l’édifice.

L’intérêt de cette organisation est que les différents usagers, ayant besoin de soins diversifiés, ne se croisent qu’aux ‘articulations’ et peuvent s’approprier pleinement l’unité qui est la leur. Ainsi les mamans et bébés qui n’ont besoin que de soins ponctuels – déprime postnatale par exemple – n’ont jamais à traverser, voire même s’approcher, malgré sa proximité, de l’unité à temps plein plus sécurisée réservée aux patients plus difficiles.

«Nous avons repris les contraintes de fonctionnement du programme à la lettre sachant qu’en réalité, le maître d’ouvrage souhaitait l’esprit d’une maison individuelle,» ajoute Grégoire Zündel. Mais c’est bien l’architecture du projet de Zündel-Cristea qui a fait la différence lors du concours car ils furent les seuls, bien que le programme préconisait des espaces extérieurs de plain-pied, surtout pour les enfants, à proposer la forme en U qui offrait la possibilité de ce jardin au centre autour duquel tout le fonctionnement s’est articulé.

L’intimité ainsi créée est renforcée par un traitement contrasté entre la face sur rue et celle côté jardin. De l’extérieur, le bâtiment se veut très discret avec un traitement uniforme et lisse : béton lasuré incolore, menuiseries aluminium de couleur gris clair placées au nu extérieur et une couverture en zinc pré patiné. Seul point particulier, l’indication du hall principal marqué par le porte-à-faux du premier étage.

Par contraste, la face intérieure, côté jardin, celle perçue au long de la journée par les patient(e)s, est traitée entièrement en bois. Il fallut vaincre à ce sujet les réticences du maître d’ouvrage qui s’inquiétait de son entretien. Rassuré sur ce point, il fut finalement convaincu par une référence a priori exotique dans ce cadre mais au final d’une vraie pertinence. «L’ambiance est, à l’image des pavillons japonais traditionnels, organisée autour d’un morceau de nature comme cadre de contemplation. L’élément qui rappelle ce rapport spatial spécifique est la coursive continue et couverte qui relie les trois entités et assure la transition entre l’intérieur et l’extérieur,» raconte l’architecte. «Le principe est celui du temple japonais : un plancher et une toiture débordante à l’extérieur. Ainsi, la coursive, de deux mètres de large, permet de sortir en restant à l’abri du soleil et de la pluie». Le jardin se prolonge à l’intérieur par deux patios qui marquent les entrées principales.

Un toit en pente était la seule contrainte imposée par l’ABF. De plus le maître d’ouvrage s’est montré à la hauteur du projet. Ainsi, si de nombreuses discussions ont eu lieu avec le personnel afin de comprendre leurs besoins, les architectes n’ont eu à traiter qu’avec un interlocuteur unique qui tranchait. Par ailleurs, une maquette d’une infinie précision, tant pour l’extérieur que l’intérieur, s’est révélée un outil efficace de travail avec le maître d’ouvrage.

«Grâce à la maquette, nous n’avons pas eu à défendre l’architecture : elle était là, claire, évidente et reprenait nos intentions de matériaux. De plus, la volumétrie ainsi facilement compréhensible par le maître d’ouvrage – il suffisait de soulever le toit – nous a permis de faire des raccourcis, un gain de temps considérable,» assure Grégoire Zündel. De fait, l’opération fut bouclée en à peine deux ans (9 mois d’études, 2 mois d’A.0. et 14 mois de chantier), malgré un changement de directeur. «Nous avons réussi à soigner les détails en amont et avons pu travailler sereinement,» disent Zündel-Cristea.

L’augmentation sensible et croissante des admissions de mères atteintes de troubles psychiatriques graves, entraînant d’importantes troubles relationnels mères enfant, associés parfois à des troubles de l’enfant, a mis en évidence la nécessité d’une hospitalisation conjointe à temps plein. «Ce projet est ainsi complémentaire de celui des hôpitaux universitaires de Strasbourg qui compte une unité de psychopathologie de la périnatalité, du très jeune enfant et de psychiatrie de liaison,» concluent les architectes.

C’est justement ce qui introduit quelques bémols à cette réalisation. Si le parti architectural, on l’a écrit, se révèle fort intéressant, il n’en reste pas moins que l’aspect psychiatrie manque un peu de poésie, même en insinuation. Le projet fonctionnel, dans sa grande efficacité, semble occulter que l’on a à faire ici à des mères et/ou bébés ou jeunes enfants en grand désarroi dont les pathologies – dépression, crise de nerfs, voire suicide – auraient peut-être gagnées à s’inscrire dans un environnement intérieur plus chaleureux et plus ludique. Les couloirs, aussi transparents soient-ils, sont d’une telle rigueur – il n’y a que des angles droits et des portes en enfilade – que quelques ruptures en auraient adouci l’effet d’encloisonnement. Enfin, avec le temps, le bois, sans traitement approprié, devient gris et le patio en perdra ainsi de sa luminosité.

Christophe Leray

Cet article est paru en première publication sur CyberArchi le 9 janvier 2008