La Marine a coutume de parler des navires comme des bâtiments. Terme commun aux architectes et aux maçons. Celui conçu par Christian de Portzamparc pour abriter l’œuvre d’Hergé tient du vaisseau échoué en forêt et de la ville imaginée. Embarquement immédiat.

Rarissime, sous ma plume, de vous la jouer gonzo. Mais l’honnêteté commande d’en prendre la forme aujourd’hui. En effet, aller visiter le musée Hergé pousse à avouer la vérité. Gamin, j’ai dévoré Tintin, les Pieds Nickelés et Bibi Fricotin, avant d’être aspiré par Spirou, puis Pilote et l’Echo des Savanes. Tintin, donc. Un journaliste de fantaisie qui parcourait la planète sans jamais écrire un article, pour le Petit Vingtième, un vrai journal bruxellois.

Nonobstant tout ce que l’on aura pu penser et dire sur des histoires écrites, pour partie, dans l’entre-deux guerres mondiales par un conservateur de l’ordre ancien, les gamins que nous étions dans les années 50-60 dévoraient les aventures de Tintin. C’était l’époque d’avant la télévision. Tintin, c’était une fenêtre ouverte sur le monde. Certes, une vision ethno-centrée, mais un gosse est autocentré par essence. Tintin, donc, comme un jeu de piste de boyscouts dans le monde des Grands, à la différence qu’avec lui les Bons gagnaient toujours, ce qui n’était pas évident dans notre quotidien. Et quel dessin ! Simple, plein de détails, vraisemblable car nourri de vrais repérages comme je le découvrirai plus tard. Un dessin clair au point de baptiser les lignes qui en cernent le sens. Des à plats colorés, une merveille, qui nous changeait du blanc et noir pâteux de Kit Carson et de Butch Cassidy.

L’indéclinable invitation

Un jour de fin avril où le soleil donnait au jardin l’illusion du printemps avant les saints de glace, un courrier électronique tomba dans ma boîte. A l’occasion des 10 ans du musée Hergé et des 90 ans de Tintin, l’architecte Christian de Portzamparc m’invitait à découvrir le musée qu’il avait dessiné et construit.

Je goûte peu les voyages de presse, question d’éthique. Pas question de voyager aux frais d’un prince sur lequel on fait un reportage. Mais là, il n’y avait pas d’enjeu honteux. Pas d’argent à faire gagner, pas de brosse à reluire pour un auteur disparu en 1983 toutes gloires conquises. Juste à aller voir quelle relation l’architecte avait nouée avec le reporter à la houppe. Et puis, un voyage chez Tintin, la tentation était trop forte pour y résister.

Adulte, J’avais précédemment croisé sa route à plusieurs reprises. En réminiscences tendres ou ironiques, lorsque j’avais vu New-York pour la première fois ; quand je m’étais retrouvé en reportage au cœur de l’Afrique en guerre; quand je chevauchais un dromadaire au Sahara ; quand j’arpentais le port de Guyaquil …

Quand, le soir venu, dans une chambre d’hôtel, le moment était venu d’écrire, de rendre la copie dans le temps imparti, je songeais parfois à ce reporter dont je partageais la curiosité, voire l’esprit de déduction, mais qui ne partageait pas avec moi sa liberté de ne pas avoir à rendre compte de ce qu’il avait vu. J’enviais son affranchissement des affres de l’angle d’un article, la limitation de sa taille, le chronomètre du bouclage, la négociation des notes de frais avec la comptabilité du journal.

L’architecte aussi enquête, s’imbibe de la réalité de son sujet, de sa culture, de la fonction de l’objet qu’on lui demande pour en sortir une vérité. Il choisit une idée directrice, comme le journaliste choisit un angle. Il est contraint par un budget comme un reporter par un nombre de signes. Il est un peu plus libre sur le délai de livraison. Le dessinateur de bande dessinée est totalement libre, lui. Il moule son histoire à sa convenance. L’architecte, le journaliste, servent l’histoire des autres.

La case et la ligne

Christian de Porzamparc n’a guère besoin d’avouer sa tintinophilie, elle crève les yeux. Comme on grimpe à bord d’un navire, le public accède au musée Hergé par une passerelle. Le vaisseau est amarré à une chênaie, en lisière de la ville, Louvain-la-Neuve, à 25 kilomètres de Bruxelles.

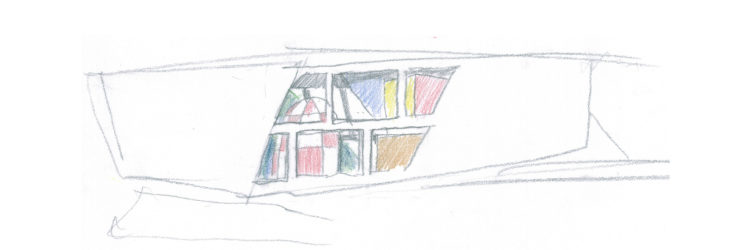

Portzamparc avoue sa tendresse pour Fitzcaraldo et son bateau échoué en Amazonie. La sobriété de la proue-façade encadre une vignette géante de Tintin dans un port, extraite de l’album Le crabe aux pinces d’or et la signature calligraphiée du maître de la ligne claire. Les flancs du bâtiment sont ajourés de cases vitrées comme autant d’invitations à en lire le contenu. Le ciel, les arbres s’y reflètent et en insistant j’aperçois des ombres humaines déambuler furtivement à 15 mètres de hauteur, d’une case à l’autre, telles des bulles mouvantes et muettes. Je devine même, à un coin de ciel bleu, une transparence de tribord à bâbord. L’architecture joue la BD, le Bâtiment Déstructuré.

Pour entrer, il faut se glisser dans la faille de proue ménagée à la jonction des deux flancs. Elle monte jusqu’au ciel. Je m’y faufile, le regard furetant sur les parois de bas en haut où les ombres portés des verrières ajoutent au charme de la gorge de béton. Elle débouche dans une vaste salle rythmée par quatre grands volumes dont les formes vous happent définitivement dans un autre monde. Un monde où l’équerre cède le terrain à un compas déréglé qui tire des obliques, brouille le niveau et lance dans l’espace des passerelles sinueuses pour relier ces quatre blocs étranges, aux lignes contraires, dont on a immédiatement envie de pénétrer le secret. Quatre couleurs tendres, un peu éteintes, presque passées, habillant un alphabet des volumes fondamentaux de l’art de Portzamparc. Cube, pyramide, cône, arche. L’oblique et la courbe. Une multiplication des angles.

Tintinophilie dans l’espace

Rouge, vert, jaune, bleu. Chaque volume porte des signes familiers extraits et agrandis, de vignettes de Tintin. J’ai le sentiment lilliputien d’entrer dans les dessins, comme on visite le cœur d’une molécule sous un microscope. Je reconnais les fenêtres des gratte-ciel de Tintin en Amérique sur le bloc rouge qui jouxte une pyramide tronquée inversée dont le vert pâle est marqué par les lézardes minérales des falaises de L’île noire. Elle fait face un volume trompeur qui selon l’angle apparaît tel un cône un peu affaissé et désaxé ou comme une proue de bateau retournée. Sa parure jaune est estampillée par les vagues de la mer agitée des Cigares du Pharaon, dont le déferlement écumeux rappelle les peintures d’Hosakaï. Le vol de goélands venus du Crabe aux pinces d’or signe la proximité de la terre.

Au-dessus de l’entrée principale, venant perturber le dialogue aérien des obliques en tous sens, la demie-arche qui surgit d’un vague parallélépipède bleu mène nos yeux jusqu’au ciel frisquet de L’Etoile mystérieuse. Elle cède l’espace à la colonne de l’ascenseur. Avec son damier bleu nuit et blanc, c’est un clin d’œil, à la fusée d’Objectif Lune. Christian de Portzamparc confie qu’au damier rouge et blanc initial, Fanny Hergé-Rodwell avait préféré celui-ci plus discret pour marquer que le musée était consacré à l’œuvre d’Hergé et non au seul Tintin.

Ville imaginée

L’ensemble baigne dans une lumière douce venue du toit, des flancs. La déambulation dans le hall révèle les différentes facettes des volumes tandis que des visiteurs cheminent dans le ciel sur les passerelles suspendues à des niveaux différents. Nous ne sommes pas dans un musée, dans un bâtiment, mais dans les rues d’une ville imaginée pour raconter une œuvre.

Le hall est une place publique d’où s’élèvent quatre bâtiments. J’ai l’impression d’être Gulliver au pays des Géants avec cependant une troublante familiarité avec le paysage. Il y a peu de choses à voir pour l’instant – l’ombre d’une discussion entre Tintin et Haddock au coin d’une porte, un Milou furtif, un train à quai en trompe-l’œil, une statuette – cependant monte à petites touches un souvenir d’aventure avec Milou dans les pieds, les jurons du capitaine Haddock dans les oreilles, les élucubrations de Tryphon Tournesol à l’esprit, l’indécrottable idiotie des Dupondt…

J’ai soudain le sentiment de voir une part de mon intimité exposée en trois dimensions. Un des miracles de cette construction est de faire ainsi subtilement glisser la BD en 3D. De confier au bâti l’œuvre de la suggestion. C’est le talent des architectes que de passer de l’aplat au volume. Et le mystère de la narration en ligne claire que de nous faire oublier la réduction à une face des héros.

Une inversion caractérisée par Christian de Portzamparc qui résume : «la bande dessinée est un territoire bidimensionnel qui n’a de cesse d’évoquer les trois dimensions ; l’architecture est un champ tridimensionnel avec lequel je devais figurer la bidimensionnalité… et cela me passionnait doublement, en tant que lecteur d’Hergé et en tant qu’architecte».

Trois univers

Il est temps de découvrir ce que recèlent ces quatre volumes. Pour le savoir, il faut prendre l’ascenseur, ici, la visite commence par en haut. Nous restons dans la symbolique d’une plongée physique dans l’univers de Georges Rémi dit Hergé.

Nick Rodwell nous conduit aimablement à la colonne d’ascenseur. Cet homme d’affaires britannique de 67 ans, époux de Fanny Vlaminck, seconde épouse et veuve d’Hergé, œuvre depuis des années à la préservation et la valorisation de l’œuvre de l’artiste belge. Quand je l’informe de ma qualité de membre cofondateur de l’association Les 7 Soleils, il me salue chaleureusement et compatit pour la disparition de deux de nos chers membres – Pascal Lamour et Charles-Henri de Choiseul-Prasli – dévorés par un crabe aux pinces impitoyables.

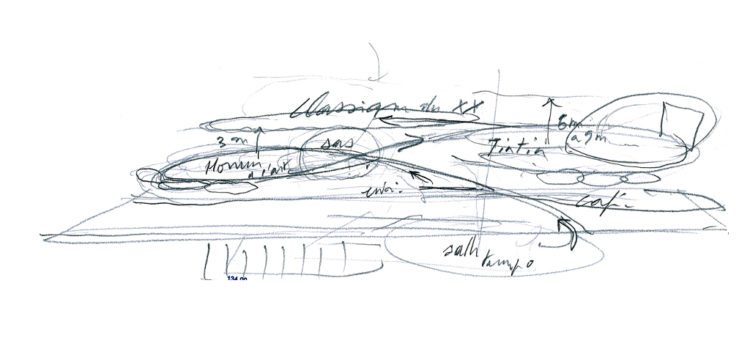

Nous sommes au sommet du bloc bleu. Le fruit du dialogue entre l’architecte, le scénographe Joost Swarte et le maître d’ouvrage Walter de Toffol, se traduit par une organisation de l’espace qui s’affranchit des frontières de chaque volume. Les passerelles sinueuses permettent de relier les mêmes étages de deux volumes pour les consacrer à un même thème. Il y a trois thèmes qui tricotent à leur rythme avec l’architecture : «Les mondes de Tintin» sur les 2ème et 1er étage ; Hergé «homme de l’art» au 2ème étage et «Classique du XXe siècle» au 1er ; le rez-de-chaussée se réservant le restaurant, les boutiques, les réserves. Le tout sur 3 600 m² dont 2000 m² en huit salles pour l’exposition permanente.

Jeunesse éternelle

«Les mondes de Tintin» tiennent de l’arbre de Noël au pied duquel on découvre, émerveillé, les planches originales des bandes dessinées, les esquisses des dessins (superbes !) et tout un monde en trois dimensions : objets réels directement sortis des albums – sceptre d’Otakar, fétiche à l’oreille cassée, sous-marin requin, fusée lunaire… – maquettes, figurines, documentation ayant servi à Hergé pour construire les décors et les personnages des histoires.

J’ai envie de me précipiter sur tout ce qui me fait signe. Je calme mon ardeur et recule l’instant où je serai à deux doigts de toucher le sous-marin ou la fusée. Je découvre les traits du premier Tintin, un peu lourdaud, en noir et blanc. Il s’affine puis se fixe dans la physionomie sans âge qui nous est familière, au 4ème album, en 1932 (Les cigares du pharaon). Jusqu’au 24ème et ultime album il ne prendra jamais une ride, pas même à nonante.

Les albums sont tous réunis dans une chapelle cylindrique tapissée par leurs couvertures, dans toutes leurs versions langagières. Au hasard des vitrines, je m’attarde sur un croquis de situation, une étude de gestes, une esquisse de paysage. L’ensemble de l’exposition baigne dans une lumière distribuant savamment les clairs-obscurs ce qui participe du mystère et de la séance hypnotique qui vous font régresser en enfance. J’ai du mal à quitter le conte. D’autant que le mystère reste entier sur la femme de Tintin.

Chronique du temps

Les espaces consacrés à «L’homme de l’art devenu un classique du XXe» soulignent l’artiste graphique complet que fut Hergé. Encres de Chine, gouaches, le bonhomme a touché à tout non sans talent. Affiches publicitaires, dessins satiriques, couvertures d’ouvrages, logos, font la preuve que le dessinateur belge, né en 1907, était au diapason de son époque, tant par l’inspiration que par les courants esthétiques qui la nourrissent (Benjamin Rabier, Alain Saint-Ogan, Géo MacManus, Joan Miro …).

Elle est celle où s’accélèrent le rythme des grandes découvertes et inventions. La vitesse est indissociable du progrès. On n’a de cesse d’aller toujours plus vite, plus loin. Trains, automobiles, motocyclettes, avions, hydravions, sous-marins, sculptent les rêves des jeunes de 7 à 77 ans. La houppette de Tintin est dressée par la vitesse ! Et les affiches respirent les années folles.

Je déambule d’objets en documents, de statuettes en bouquins. Les documents exposés montrent la minutie avec laquelle Hergé s’informait (ou s’abusait) au quotidien et lors des repérages sur le terrain : journaux, comptes rendus de voyages, monographies scientifiques, collections muséographiques. Rédacteur en chef du Petit vingtième (supplément hebdomadaire du quotidien catholique Le Vingtième siècle) destiné à la jeunesse, Hergé construit des histoires avec le regard sur le monde de l’ancien boy-scout qu’il fut (la révolution soviétique, la colonie belge du Congo…).

Ce n’est pas un hasard si sa première bande dessinée créée en 1926 pour la revue Le Boy-Scout belge, s’intitule Extraordinaires aventures de Totor, chef de patrouille des Hannetons. Outre Tintin, (créé en 1929), suivront Quick et Flupke (1930), Les aventures de Popol et Virginie au pays des lapinos (1934), Les Aventures de Jo, Zette et Jocko (1936). Seul Tintin se relèvera de la Seconde guerre mondiale. Les autres BD seront justes retouchées, colorisées, mises en album.

Je suis en arrêt, dans l’escalier, devant un grand lustre qui rassemble les portraits de tous les personnages des albums de Tintin, chacun sur une pastille ronde à son effigie quand une collègue me presse de rejoindre la salle de projection.

Sur les lisières des mondes

Dans l’intimité de la salle de cinéma, Christian de Portzamparc ouvre son album de projets et s’abandonne à quelques confidences. Le musée Hergé, sept ans de gestation, 22 mois de travaux, 15 millions d’euros. Sa conception relève de la «brique creusée» chère à l’architecte breton. Son principe : inscrire des objets indépendants dans un parallélépipède, comme s’ils résultaient de l’évidement d’une brique.

Une idée surgie de son adolescente rennaise quand il sculptait au couteau l’intérieur de briques creuses non cuites. L’architecte en herbe s’ingéniait à élargir les tubulures, à loger son imaginaire, à créer un univers intérieur en relation avec l’extérieur. Le gamin faisait déjà des cabanes pour les autres. L’adulte a systématisé la quête enfantine. Le volume général extérieur demeure rectiligne tandis que l’intérieur se peuple d’îlots, de masses, de passages, d’anfractuosités mères de respirations intérieures.

Cette philosophie de «l’îlot ouvert», Christian de Portzamparc l’applique chaque fois qu’il en a la possibilité (bibliothèque de Montréal, opéra de New-York, Cidade das artes à Rio, siège de la Région Rhône-Alpes). Questionnement sur la frontière entre plein et vide, entre enfermement et ouverture, entre mondes intérieur et extérieur. Ou goût pour un mode de vie sur les lisières des mondes.

Des nombreux projets que son agence (une centaine de collaborateurs) mène de front, en ce moment, mon attention se focalise sur la conception du Centre Culturel de Suzhou (province du Jiangsu, à l’est de la Chine) 202 000 m² abritant un opéra (1 600 places), une salle modulable (600 places), un conservatoire, un musée (24 000 m²), un centre d’exposition (18 000 m²), un centre de conférences (14 000 m2), cinémas, cafés, restaurants, galeries commerciales… Le tout logé dans une seule et gigantesque structure.

La forme générale de l’édifice nous maintient dans l’univers onirique. Les deux parties qui s’étirent sur 540 mètres face au lac Taihu (3ème plus grand lac d’eau douce du pays) font penser au ruban de Möbius, sans fin, n’ayant ni intérieur ni extérieur. Au second regard, ce sont en fait deux rubans frères comme le Ying et le Yang qui dialoguent avec le ciel et l’eau et nous invitent à pénétrer dans une quatrième dimension. Les ondulations de chaque ruban sont tour à tour flanc et toit, d’où l’illusion d’un ruban de Möbius et la réalité de marcher au mur. Je pense à l’escalier de Penrose et autres constructions impossibles de Maurits Cornelis Escher. Christian de Portzamparc sourit.

La plus grave des confidences, sur le ton de la délivrance, est le dépit de l’architecte face à la désaffection de la Cidade das artes à Rio de Janeiro. L’œuvre achevée depuis 2013 devait servir de repère urbain et de symbole public dans ce nouveau quartier (Barra da Tijuca) à l’ouest de Rio. Elle abrite une salle de concerts unique au monde car transformable en salle d’opéra et en théâtre, une salle de musique de chambre et de musique populaire, des salles de cinéma, de danse, de nombreuses salles de répétition, des lieux d’exposition, des restaurants, une médiathèque.

On accède aux installations par une vaste terrasse publique qui domine un parc public, un jardin tropical et aquatique (conçu par Fernando Chacel) et offre une vue magnifique sur le grand Rio, la mer, les lacs, la montagne. Sa réalisation a nourri une énorme controverse politique brésilienne sur son financement par la municipalité de Rio, non exempte de corruption. Résultat, l’orchestre symphonique refuse de s’y produire… de quoi filer le bourdon à l’architecte.

Au secours Tintin, un de tes fidèles admirateurs a besoin d’un coup de main pour balayer les méchants.

Gilles Luneau

Global Magazine

Article publié avec l’aimable autorisation de l’auteur