Le 8 septembre 2023, un important séisme a ravagé la région de Marrakech au Maroc, causant des dégâts qualifiés d’extrêmes. Se pose alors la question des réparations et de la reconstruction avec une interrogation sous-jacente : vaut-il mieux reconstruire de façon durable au sens environnemental ou durable au sens de la résistance aux tremblements de terre ?

Dans cette région de l’Atlas, les bâtiments sont souvent réalisés de façon traditionnelle avec de la brique de terre et de la pierre, évidemment selon des méthodes parfaitement en adéquation avec les enjeux de soutenabilité de la construction. Cette méthode vernaculaire, peu onéreuse, permet à la population locale de profiter d’un système constructif accessible au plus grand nombre en autoconstruction. Système qui, de plus, s’avère être extrêmement performant vis-à-vis des conditions climatiques particulières locales, où les variations de température sont importantes durant la journée, ce qui nécessite donc une forte inertie des matériaux, problématique à laquelle répond parfaitement la construction en terre.

En revanche en cas de séisme, les dégâts sont forcément très importants et, au-delà des pertes humaines et matérielles, la tâche de reconstruction va s’avérer longue et fastidieuse.

Aussi, d’aucuns prônent une reconstruction selon les standards parasismiques contemporains en construisant des bâtiments comme des cages rigides posées sur des plots capables de reprendre les vibrations d’un tremblement de terre. Pour ce faire, le recours au béton est massif, et la technicité de mise en œuvre impose d’avoir recours à du personnel qualifié – ingénieurs, architectes, entreprises de gros œuvre – et à des matériaux et matériels qui vont faire exploser le prix de reconstruction de la moindre habitation.

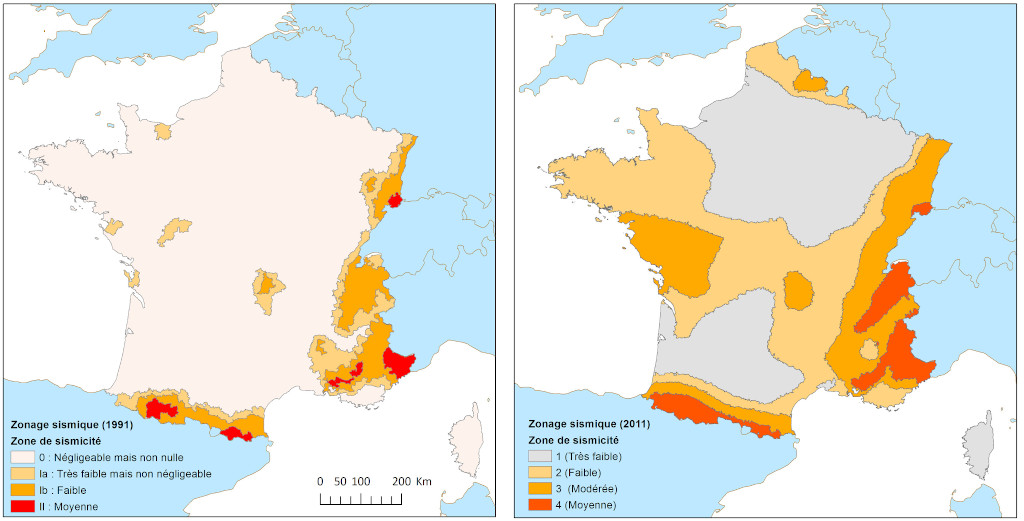

Notre vision occidentale nous pousse évidemment vers cette seconde hypothèse qui préserve la sécurité des personnes. Elle doit néanmoins nous interroger sur notre rapport à l’acte de bâtir. En France, où le dernier séisme majeur remonte au milieu du siècle dernier, nous imposons des constructions parasismiques dans de nombreuses régions et l’ensemble de nos calculs de structures tiennent compte de ce risque où que l’on soit sur le territoire ; lorsqu’il est question de coût de construction… n’est-on pas un peu dans l’excès ?

Il est toujours impressionnant de voir les images de séismes japonais, avec ces constructions qui tremblent et, une fois le séisme terminé, la vie qui reprend son cours presque comme si rien ne s’était passé. Évidemment, tout le monde voudrait avoir la même assurance de résistance aux séismes que les constructions japonaises. Pour autant le Japon, plus que tout autre pays, est soumis à ces aléas et le rapport au risque ne peut être le même que chez nous. Dans ce pays densément peuplé, si les immeubles ne sont pas résistants aux séismes, il est aisé d’imaginer la catastrophe, d’autant que la récurrence des tremblements de terre ne laisserait que peu de chance de reconstruire entre deux évènements !

Pour reprendre le cas du Maroc, qui somme toute est assez proche du cas français, noter que la plupart des séismes sont de faible intensité, touchent des zones circonscrites, rarement les mêmes, et assez faiblement peuplées. En ce cas, le rapport entre le coût d’investissement par rapport au risque ne semble pas particulièrement favorable. Sans compter que la technicité des constructions parasismiques est telle qu’elle va nécessairement ralentir le rythme de reconstruction et laisser de nombreuses personnes dans des situations critiques pour de nombreux mois.

Observons les États-Unis où, plus qu’aux tremblements de terre, leur territoire est soumis aux tornades. La logique qui semble prévaloir est de construire rapidement, légèrement et avec une pièce protégée en sous-sol, à laquelle s’ajoute une forte capacité des populations de réparer par eux-mêmes les dégâts après le passage de la tornade, l’entraide entre générations et entre voisins permettant de trouver des solutions rapides. Les constructions lourdes et résistantes sont réservées aux bâtiments importants.

Dès lors qu’un ouvrage s’appuie sur des techniques constructives de pointe, il sera certes plus résistant mais s’il doit être réparé, il faudra nécessairement avoir recours à des personnels qualifiés et l’entraide ne marchera plus.

Lorsque se construit une maison au japon, chacun sait qu’il lui faudra résister à une ou plusieurs secousses sismiques dans les 50 ans qui suivent. En revanche, les maisons reconstruites au Maroc, peut-être n’auront-elles à résister qu’à une seule secousse, il est encore plus probable qu’elles ne subissent rien durant les 200 prochaines années… Construit-on aujourd’hui des bâtiments d’habitation pour 200 ans ?

En France, où les procédés parasismiques sont généralisés, notamment dans le Sud, combien de bâtiments ont été démolis sans que jamais les dispositifs parasismiques onéreux et peu écologiques n’aient été utiles ??? Et combien vont devoir être démolis à cause des problèmes de rétractation/gonflement d’argile, désordres beaucoup plus présents sur notre territoire et pour autant peu pris en compte ?

S’il est question d’un hôpital, d’un établissement d’enseignement, d’une mairie… qu’il s’agisse de faire en sorte qu’il résiste « quoi qu’il en coûte » semble une évidence. Mais lorsqu’il s’agit d’habitat individuel ou de bureaux, dans la mesure où la récurrence d’un tremblement de terre est supérieure à l’espérance de vie du bâtiment, est-ce vraiment utile ? N’aurait-on pas intérêt à former les populations aux bonnes pratiques à adopter en cas de séisme, plutôt qu’une débauche d’énergie de matière et d’argent à fonds perdu ?

Cela pose évidemment la question de notre rapport à la chose bâtie, la vision patrimoniale transmissible poussant à cette surenchère constructive : en France, on investit dans la pierre ! Est-ce vraiment pertinent au regard des enjeux actuels ? Est-ce que le bilan carbone d’une construction parasismique totalement normée, pouvant résister à tout durant des siècles se justifie pour remplacer des constructions vernaculaires qui ont résisté peut-être 100 ou 200 ans et dont le bilan carbone est largement positif vu qu’il l’était dès sa construction initiale ? D’autant que, encore une fois, le risque d’un nouveau tremblement de terre exactement au même endroit est très faible…

Mais il en va de notre appréhension du risque. Aujourd’hui, dans notre société où tout doit être sous contrôle, mesuré, standardisé, normalisé, l’imprévisible est insoutenable, et ce ne sont pas les assureurs qui diront le contraire ! Pour autant, ils perçoivent des cotisations pour couvrir ce type de risque, et avec l’occurrence d’un évènement tous les 100 ou 200 ans, les cotisations encaissées devraient largement couvrir la reconstruction ou les réparations. Pour autant, même si l’ouvrage est reconstruit en parasismique, la cotisation ne disparaîtra pas, elle ! Le beurre et l’argent du beurre !

Aussi je ne peux que rejoindre ma consœur Salima Naji qui prône la recherche sur les matériaux vernaculaires et leur mise en œuvre pour mieux résister aux séismes, et un apprentissage de ces bonnes pratiques auprès des populations locales, plutôt que le recours à des techniques certes infaillibles mais oh combien complexes et surdimensionnées au regard du problème à traiter, le tout couplé à un bilan environnemental plus que discutable.

Stéphane Védrenne

Architecte – Urbaniste

Retrouver toutes les Chroniques de Stéphane Védrenne