Si l’architecture est un sport de combat, Frédéric Borel, timide, rêveur, poète et délicat, semble le moins armé pour la bagarre. Mais les apparences sont trompeuses. Lui-même préfère le mot ‘se défendre’ «car les architectes sont souvent agressés». «Nous ne sommes pas des combattants, on ne se lève pas le matin pour aller guerroyer, il n’y a pas de conflit, mais on doit avoir des munitions : une idée, un projet», dit-il. Portrait.

Evoquant l’adversité, Frédéric Borel constate qu’elle n’arrive jamais au même moment dans «le voyage d’un bâtiment» : «elle est inhabituelle, voire improbable. Si elle survient il faut alors encaisser, comme un boxeur», souligne-t-il. Alors, sport de combat ou pas ? L’architecte relève pourtant la fragilité liée à tout travail artistique. «Celui qui ne doute pas est sans doute très heureux mais n’est peut-être pas un bon architecte», dit-il.

Toujours est-il que pour mener à bien sa carrière – il est lauréat du Grand prix national d’architecture en 2010 et chacun connaît, au moins de vue, quelques-uns de ses bâtiments, qu’il s’agisse de l’école d’architecture à Paris 13ème ou de ses logements à Grand Quevilly et Pelleport – il lui a fallu travailler beaucoup pour parvenir à construire ces «évènements plastiques» et ces bâtiments «festifs». De fait, il relève que «la combativité n’est pas l’ennemie de la timidité». Car timide, il l’est certainement.

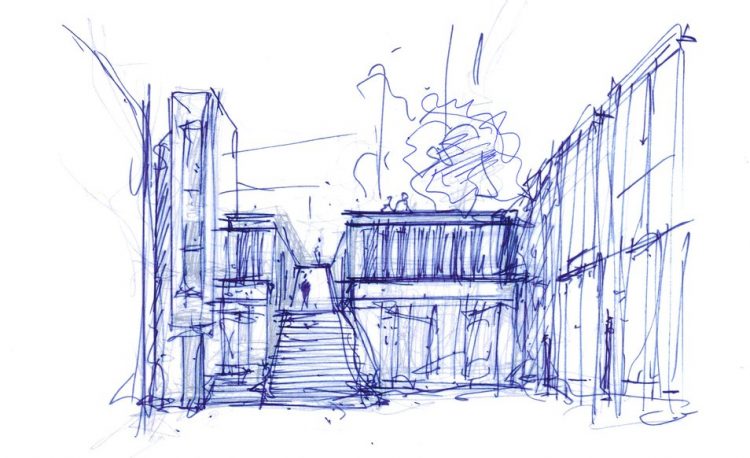

L’agence est nickel, blanche et grise, d’une propreté presque antiseptique et d’un silence absolu. Dans une rue calme du XIVe arrondissement de Paris, à un jet de pierre de la prison de La Santé, elle est située dans une ancienne maison de maître qui fut le siège de la Ligue des droits de l’Homme. Tous les services sont dissimulés, des maquettes sculpturales pour seule décoration.

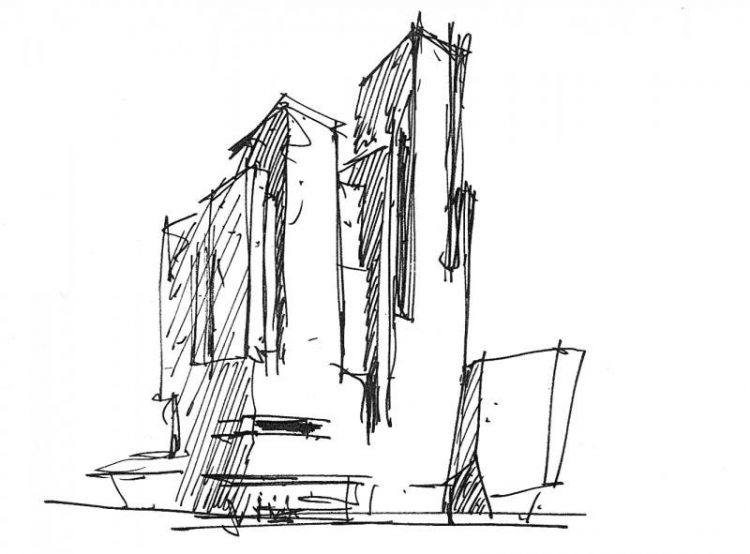

Né à Roanne (Loire) en 1959, Frédéric Borel est diplômé de l’Ecole Spéciale d’Architecture en 1982. Il a depuis été primé et récompensé à de nombreuses reprises. Il continue pourtant de parler de son métier avec un enthousiasme rêveur. «La spontanéité est essentielle car elle est le reflet d’une forme de liberté et permet la création d’une forme originale. Elle est aussi un danger car l’intuition peut être mauvaise conseillère. Il faut garder l’esprit libre, même si on n’y arrive pas toujours. Nous-mêmes, chacun, nous nous fixons des limites pour nous rassurer car on ne peut pas inventer tous les matins».

Aller au-delà de la seule commande et du seul programme en respectant toutes les règles n’est-il pourtant pas de plus en plus difficile ? Il insiste : «c’est à nous architectes qu’il incombe de montrer le monde autrement, d’ouvrir une fenêtre, d’être un peu visionnaire et, même si c’est modestement, de rendre le réel plus beau et plus merveilleux. Je suis heureux comme un enfant quand nous réalisons un bâtiment, comme un enfant qui fait un dessin qu’il va offrir à ceux qu’il aime».

Même s’il a appris à se garder de ses ennemis, à ses yeux, l’architecture ressort donc encore du domaine de la magie. L’architecture est aussi un projet politique car elle appartient à tout le monde. Or un projet d’architecte peut-être dépecé en quelques appréciations désastreuses d’un technicien dans son bureau. «Par malveillance ou inconscience, il y a des gens toxiques qui portent porter préjudice à un projet», souligne l’homme de l’art.

S’il demeure toujours sur son quant à soi, Frédéric Borel aborde chaque projet sans défiance ou méfiance vis-à-vis de qui que ce soit. «Avec le temps, on apprend que les coups peuvent venir de tous bords mais l’important est de préserver malgré tout une fraîcheur d’esprit, rester en éveil et inventif». Il revendique d’ailleurs une capacité «artisanale» d’expérimentation.

Alors même que son architecture, surtout à ses débuts, est reconnaissable entre toutes, il se défend de toute ‘politique’ d’auteur. «Je ne signe pas un bâtiment, on ne se veut pas auteur, on conçoit ce en quoi l’on croit», dit-il. «Le symbolique, l’imaginaire et le réel ; c’est cette trilogie que le public associe à la notion d’auteur mais cela ne fait pas partie du résultat à atteindre. Ce que l’on attend de nous est que la réalisation du projet surpasse l’image».

Justement, et s’il n’est certainement pas le seul dans ce cas, reproche lui est fréquemment fait que l’usage doive se plier à son image, quitte à rentrer le programme au chausse-pied. «Parfois c’est bien de mettre le pied dans la bonne chaussure au bon endroit dans un site impossible», dit-il. Il concède cependant avoir voulu, parfois, mettre «trop de choses dans un lieu». «Il faut savoir doser, être son propre censeur», dit-il.

Pour lui d’ailleurs, demeure l’idée de produire une œuvre en commun : «ce n’est jamais l’affaire personnelle de l’architecte, ce n’est pas son argent. La commande publique n’est pas une nébuleuse. Cela dit, s’il y a trop de toxicité dans la commande, les conditions d’exercice n’en seront que plus dures». Il recommande alors de passer son chemin.

De fait, à Narbonne sur un site compliqué, c’est au mm près qu’il a fallu faire rentrer le tribunal d’instance et de grande instance dans le site, idem pour les 12 logements sociaux du passage Ramey à Montmartre livrés en janvier 2017. Haute-couture ? «Il n’y a pas de recette globale, chacun a ses propres recettes mais le costume doit être taillé sur mesure», dit-il.

La radicalité et l’ultra présence de la plupart de ses premières opérations, construites il y a 20 ans, posent la question de savoir s’il pourrait encore les édifier aujourd’hui. «L’écriture d’une architecture doit évoluer mais ne pas se transformer totalement. Les bâtiments seraient-ils si différents aujourd’hui ? A Belleville, nous utilisions déjà l’isolation par l’extérieur. Peut-être aujourd’hui construirions-nous ces bâtiments un peu différemment mais la forme urbaine serait la même parce que je donnerais les mêmes réponses urbaines», dit-il.

Pas sûr cependant que ces projets aboutiraient de nos jours, les circonstances de la commande ayant changé. De fait, le grand prix en 2010 annonçait presque, pour lui comme pour d’autres, la fin d’une époque. Ce qui n’empêche pas Frédéric Borel, qui ne sera jamais ‘corporate’, de poursuivre son chemin singulier. S’il construit moins, il le fait avec encore autant de conviction et d’audace. «Il faut toujours offrir quelque chose», dit-il. En cours, notamment, le nouveau centre de recherche Habitat Lab de Saint-Gobain à Aubervilliers et 84 logements-ateliers et 30 ateliers à la Poterne des peupliers à Paris. «Je veux bien être bon serviteur et corvéable mais je tiens à conserver ma liberté de concevoir». De fait la maîtrise d’ouvrage n’est sans doute pas mieux servie avec un architecte qui lui obéit au doigt et à l’œil. «Un bon projet se fait aussi dans la contradiction», confie-t-il.

«Nous avons de bonnes écoles, il y a beaucoup de talent en France mais les jeunes architectes sont stéréotypés dans leurs enveloppes, des boîtes et quelques balcons qui dansent. Cette esthétique va faire date mais elle est sans promesse, sans altérité, assez pauvre au demeurant, sans accueil de l’autre». Quant à lui, s’il inscrit par nécessité le projet dans le réel, il entend également traduire le rêve en langage commun pour tous les acteurs. «Le rêve, on en parle rarement. A quoi rêvez-vous ?», dit-il.

Le rêve est par exemple cet ailleurs qu’il a imaginé pour des habitants de Béthune, une ville horizontale à R+2. «Mes logements sont un jalon car ils offrent la possibilité d’habiter en hauteur, d’offrir ce que les gens n’ont pas, un belvédère avec des vues sur la ville et le grand paysage. La vue en hauteur permet d’inventer un ailleurs. L’homme est en quête de voyage, qu’il s’agisse de littérature, de cinéma, de peinture, il fabrique un ailleurs. Je cherche à donner aux autres quelque chose qu’ils n’ont jamais vu. Nul n’aime faire ce qu’un autre a déjà fait : aller ailleurs, c’est raconter une autre histoire».

Christophe Leray