C’est dans le parc national du Banco que se joue l’avenir de la capitale de Côte d’Ivoire. Entre béton et chlorophylle, entre croissance aveugle et conservation, la ville devra choisir ce qu’elle veut préserver. Chronique d’Abidjan.

En bordure de Yopougon, une simple barrière métallique marque l’entrée du parc national du Banco. Rien ne signale vraiment qu’au-delà commence une autre ville. À cet endroit saturé de circulation, de poussières et de klaxons, le passant ne devine pas que quelques mètres plus loin s’étend l’une des dernières forêts primaires d’Afrique de l’Ouest intégrée dans une métropole. Un portail rouillé, un chemin de terre, et déjà l’air change. L’humidité s’épaissit, les bruits s’estompent, la lumière se fragmente entre les troncs. En quelques pas seulement, Abidjan disparaît derrière une masse de verdure.

Aujourd’hui presque perçu comme une anomalie, le Banco n’a pas toujours été une enclave. Avant l’urbanisation, la forêt s’étendait bien au-delà de ses limites actuelles. Elle constituait le territoire des Ébrié et des Attié, qui y puisaient bois, plantes, gibier et eau. La forêt était vécue et parcourue, et non isolée derrière une clôture.

Quand les colons français fondent Abidjan en 1896, ils la traversent et l’exploitent à leur tour. Le Banco devient un gisement de bois, un terrain de chasse, puis, dès 1926, un espace d’expérimentation agricole. On y implante des plantations de café, de cacao, de bananiers. Dans les années 1930, c’est là qu’est puisée l’eau pour alimenter les premiers réseaux urbains de la capitale en expansion.

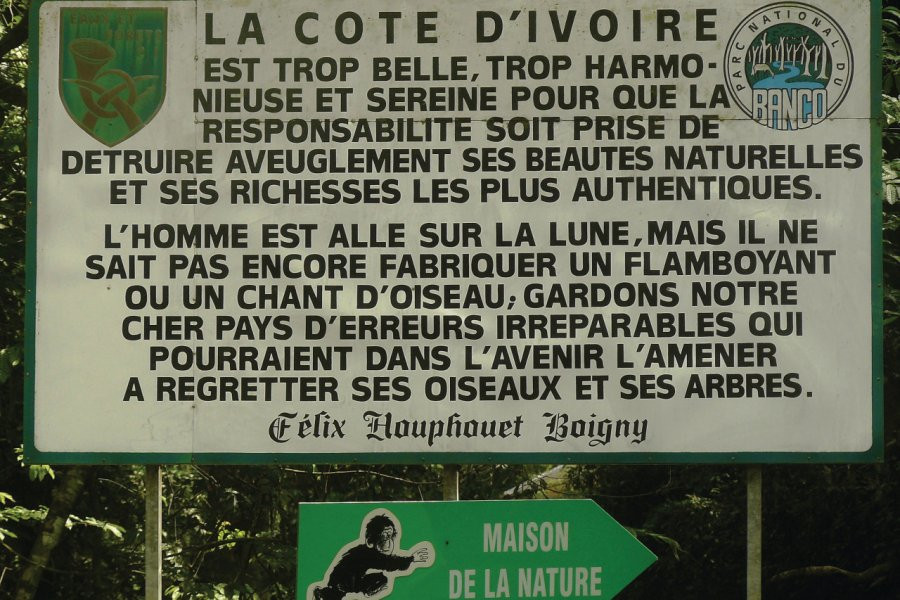

En 1953, la forêt est classée en réserve botanique et forestière, puis, en 1957, elle obtient le statut de parc national. Le geste était précurseur : préserver un fragment de forêt primaire au cœur d’une ville en plein essor. Cependant, il ne suffisait pas à la protéger. Dès les années 1970, les lotissements grignotent les lisières, l’exploitation clandestine reprend et la frontière entre ville et forêt se brouille. Ce qui n’était autrefois qu’un continuum naturel devient peu à peu une enclave isolée, encerclée par le béton.

Aujourd’hui, le Banco n’est pas vide. Plus d’un millier de personnes y vivent encore, pour la plupart descendants d’anciens agents forestiers, familles installées sur le domaine, journaliers. Des jardins potagers, des cabanes, quelques activités économiques ponctuent ses marges, notamment les fameux lavoirs à ciel ouvert qui menacent ses nappes souterraines qui alimentent une partie de la ville en eau potable.

Malgré ces menaces, le parc Banco demeure un sanctuaire vital. Ses arbres filtrent l’air saturé de particules et captent le carbone. Ses sols retiennent l’humidité et tempèrent les chaleurs extrêmes. Dans une ville dont l’atmosphère figure parmi les plus polluées du continent, cette forêt agit comme une réserve d’oxygène indispensable ; un poumon vert dans la ville. Elle abrite une biodiversité rare : singes, pangolins, oiseaux tropicaux, insectes, et de gigantesques arbres centenaires dont certains culminent à plus de quarante mètres.

Parmi ses hôtes, les chauves-souris occupent une place singulière. Colonies de Eidolon helvum qui, chaque soir, quittent le couvert forestier pour survoler Abidjan, cherchant fruits et fleurs dans les quartiers périphériques.* Longtemps perçues comme une nuisance, elles participent pourtant à la régénération écologique : dispersion des graines, pollinisation, régulation d’insectes. Hélas, elles aussi déclinent, chassées par la perte de leur habitat et la fragmentation du couvert forestier. Le Banco est pour elles un ultime refuge, sans lequel elles disparaîtraient de la métropole.

Cette densité écologique se lit jusque dans les faits divers. En décembre 2022, un ressortissant suisse, Kurt Sennhauser, s’est perdu lors d’une randonnée organisée dans le parc. Parti du côté de Yopougon, il disparut pendant trois jours avant d’être retrouvé, épuisé, dans le quartier d’Abobo. L’anecdote avait fait grand bruit : comment, au cœur d’une capitale de six millions d’habitants, peut-on se volatiliser dans la forêt ? Cet épisode rappelle à quel point le Banco reste un monde à part, dense, impénétrable, presque inquiétant.

Une enclave qui résiste, malgré tout. Jusqu’à quand ? Les lisières reculent sous la pression des lotissements illégaux. Les feux de brousse et l’exploitation clandestine du bois grignotent ses marges. L’air pollué de la ville pénètre dans ses profondeurs. Même protégé par son statut, le Banco demeure vulnérable. Chaque hectare perdu fragmente un peu plus l’écosystème, chaque atteinte rend son équilibre plus fragile.

Le paradoxe est là : Abidjan s’étouffe sous sa propre croissance et, dans le même temps, elle possède en son cœur un poumon naturel unique. Mais ce poumon est considéré comme un vestige, une relique du passé, presque étranger à la dynamique urbaine. Le Banco n’est pourtant pas un luxe, ni une simple parenthèse de verdure. Il est la mémoire d’un territoire et la condition d’un futur vivable.

La lagune, écrivais-je dans une chronique précédente,** est une frontière et un miroir. La forêt, elle, est une respiration. Sa disparition signerait l’asphyxie d’une ville déjà saturée de béton et de fumées. Plus qu’un décor, elle est une ligne de survie.

L’avenir d’Abidjan se joue donc ici. Entre béton et chlorophylle, entre croissance aveugle et conservation, la ville devra choisir ce qu’elle veut préserver. Sauvegarder le Banco, c’est affirmer qu’une métropole africaine peut coexister avec un écosystème primaire. L’abandonner, c’est accepter de respirer chaque jour un peu moins.

Thierry Gedeon

Conteur d’architecture

Retrouver toutes les Chroniques d’Abidjan

* Lire la chronique À Abidjan, les chauves-souris, symboles de résistance et de résilience

** Lire la chronique Comment réconcilier Abidjan avec sa lagune ?