Surnommée la « Dame du Plateau », la pyramide incarne le concentré de la situation urbaine, sociale et politique d’une cité en constante mutation depuis sa création. Chronique d’Abidjan.

La « Pyramide d’Abidjan », joyau architectural des années 1970, trône au cœur du Plateau comme une relique d’un passé ambitieux et prometteur. Aujourd’hui, son béton fatigué et ses vitres brisées résonnent comme un écho des promesses non tenues d’un quartier qui mène une double vie et d’une ville en proie à ses contradictions.

La création de la ville d’Abidjan est indissociable de celle du Plateau. C’est à partir de ce dernier qu’Abidjan s’est développée pour devenir la métropole d’aujourd’hui, la plus peuplée de l’Afrique de l’Ouest francophone. Pour saisir toute sa grandeur, il faut prendre de la hauteur.

Malgré sa décrépitude, la « Dame du Plateau » offre, depuis ses étages supérieurs, un panorama unique sur le quartier et ses environs. Son ascension progressive permet un détachement du visiteur du tumulte d’une telle métropole. Ce pas en arrière permet une redécouverte d’une géographie singulière. De là-haut, l’infini étalement urbain est dévoilé, racontant l’histoire d’Abidjan, dressée telle une jungle urbaine en perpétuelle expansion.

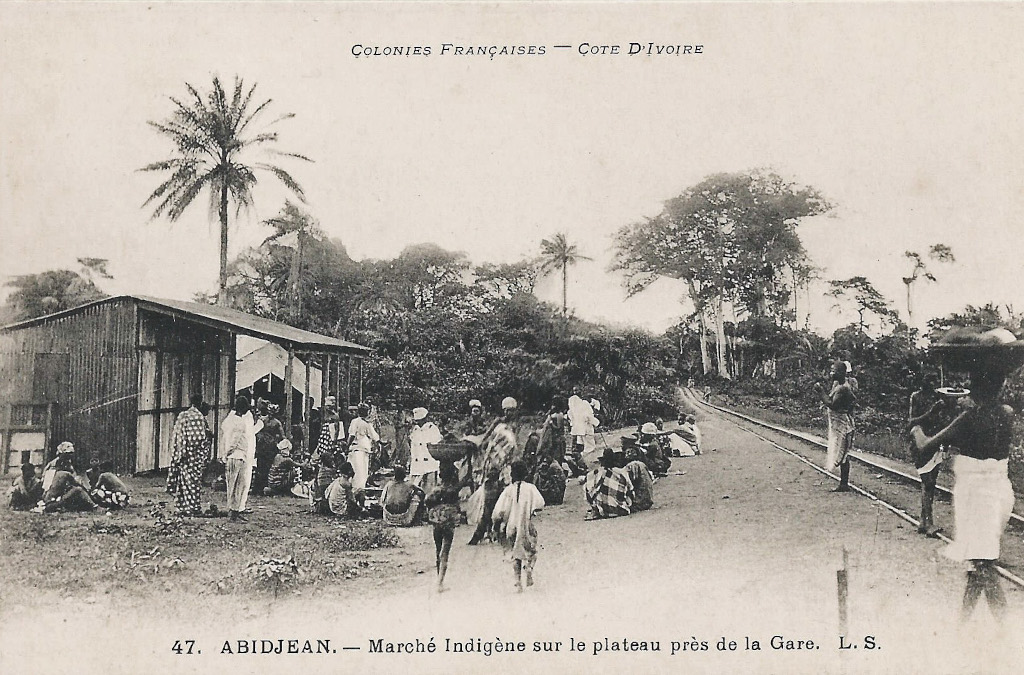

Avant l’arrivée des colons européens et la création officielle d’Abidjan au début du XXe siècle, le Plateau était habité par les « Bidjans », une ethnie endémique de Côte d’Ivoire, vivant principalement de la pêche. En 1896, une série d’épidémies de fièvre jaune pousse les autorités françaises à chercher un site plus favorable que la ville portuaire de Grand-Bassam, située à 40 km à l’est, qui faisait office de capitale coloniale. Chargé de cette mission, le général et ingénieur Houdaille découvre alors le Plateau, dont la topographie en presqu’île séduit par ses avantages militaires.

Jusqu’aux années 1950, Abidjan ne se distingue guère des modèles de villes coloniales françaises. La ségrégation raciale et résidentielle y est manifeste : le Plateau, réservé aux Européens, est isolé au nord par un camp militaire et au sud par un pont-levis. Aux marges de ces frontières naissent les quartiers indigènes d’Adjamé et de Treichville qui, aujourd’hui encore, se différencient du Plateau par leur effervescence et leur caractère résolument africain, ce dont témoigne le marché vivrier de Treichville.

Malgré l’indépendance de la Côte d’Ivoire en 1960, les traces de cette histoire d’une ville divisée restent très visibles au sein d’Abidjan et nous observons deux manières de faire la ville. Malgré des schémas urbains successifs à l’échelle de la ville, le développement d’Abidjan se base toujours sur un urbanisme à deux vitesses. D’un côté une ville qui est une adaptation coloniale de principes urbanistiques développés dans les métropoles européennes (le principe de zoning), tel que le Plateau, et de l’autre une ville spontanée où le bâti y est naturellement appelé à évoluer au gré de l’initiative individuelle.

Ce dualisme n’est pas uniquement l’héritage d’une politique coloniale mais résulte aussi d’une volonté politique locale de faire du Plateau la vitrine du pays. Sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, le Plateau se veut être un symbole de la Côte d’Ivoire moderne. Le « miracle ivoirien » des années 1960 à 1980, alimenté par les exportations de café et de cacao, propulse la construction de tours au sein de la presqu’île. Le Plateau s’impose alors comme le « Mini Manhattan » de l’Afrique.

Au cœur de cette période, le modernisme africain est né. L’indépendance de la Côte d’Ivoire mène paradoxalement à l’internationalisation de son architecture, et à son inscription en tant qu’exception dans le paysage urbain africain. Toutefois, cette internationalisation s’accompagne d’un rejet de nombreuses pratiques urbaines, qualifiées d’« informelles », symboles pourtant de la ville africaine. Le maire d’Abidjan déclarait en 2001 : « Nous avons décidé de mettre de l’ordre au Plateau. […] Le problème, c’est que l’informel a été institutionnalisé. Si personne ne respecte les petites règles-là, on ne respectera pas les lois. Et tout le monde va s’habituer à l’informel ».

Si les critiques adressées à l’informel — concernant la salubrité ou la sécurité — ne sont pas dénuées de fondement, elles jouent un rôle crucial dans l’économie et la vie sociale abidjanaises. En effet, tandis que le Plateau rejette ces pratiques, les communes voisines d’Adjamé ou Treichville les considèrent comme un « mal nécessaire ». Les commerces de rue, marchés déambulatoires, et transports artisanaux sont des exemples de ce « mal nécessaire » et sont surtout ce qui fait urbanité d’Abidjan.

La considération de ces pratiques endémiques comme une nuisance au Plateau a d’ailleurs mené tout d’abord à l’interdiction de transports artisanaux en 1977 et, plus récemment, à la fermeture de son marché vivrier, pourtant tout à fait légal.

En plus d’être marqué par la disparition de pratiques urbaines pourtant symboliques de la ville africaine, le Plateau souffre d’une sous-occupation de son territoire : seules 10 000 personnes résident dans cette commune à dominance automobile. Une anomalie, alors que la capitale ivoirienne fait face à une crise de l’habitat. Une crise qui est la principale cause de l’éclatement de la tache urbaine abidjanaise, et qui menace même le Parc Banco, poumon vert de la ville et forêt dense et primaire*.

Abidjan est une ville des extrêmes, le Plateau en est le porte-drapeau. La journée, il est le théâtre d’une cacophonie incessante, mêlant embouteillages intenses, pression automobile et atmosphère suffocante. Le Plateau est LA commune à éviter pour les habitants d’Abidjan.

Pourtant, dès que les derniers salariés quittent le quartier et que les longues files de taxis s’évanouissent, un autre visage du Plateau émerge. Celui du vide. En effet, une fois la nuit tombée, c’est le silence qui s’impose sur le centre-ville d’Abidjan, révélant un espace presque fantomatique. C’est à ce moment que l’état d’abandon de la « Dame du Plateau » prend d’ailleurs toute sa puissance.

Ce silence nocturne ne signifie pas pour autant l’absence totale de vie. Rappelons-le, les humains ne sont pas les seuls habitants du Plateau. Ce ne sont même pas les plus nombreux. Au moment même où le Plateau se vide de ses humains, les dizaines de milliers de chiroptères, suspendus aux arbres qui longent les avenues du Plateau, s’éveillent et se dirigent vers le Parc Banco pour s’y nourrir. Ce déplacement externe au Plateau fait ainsi écho à celui des deux millions de salariés dans la zone, dont les dortoirs se trouvent dans les communes voisines.

La « Pyramide », malgré son état d’abandon, demeure un puissant symbole des ambitions et des contradictions d’Abidjan. Elle s’élève comme un rappel que le passé, même marginalisé, reste ancré dans les fondations d’une ville. Une ville qui promet depuis des années sa réhabilitation.

Abidjan, avec ses gratte-ciel défiant les cieux au Plateau et ses trottoirs habités, incarne cette tension entre modernité et tradition, entre ambition globalisée et réalités locales.

Toutefois, la véritable prospérité d’une ville ne réside pas uniquement dans ses prouesses architecturales ou ses politiques spectaculaires**. Elle dépend de sa capacité à intégrer ces contrastes, à reconnaître la valeur de ce qui se passe à hauteur d’homme, tout en poursuivant des rêves d’envergure. Abidjan, à l’image de la « Dame du Plateau », a un futur prometteur devant elle – à condition qu’elle apprenne à bâtir sur ses fractures autant que sur ses aspirations.

Thierry Gedeon

Conteur d’architecture

Retrouver toutes les Chroniques d’Abidjan

* La ville d’Abidjan est contrainte d’ériger un mur pour protéger son parc national de l’urbanisation, voir : https://www.adolebatisseur.org/la-ville-dabidjan-est-contrainte-deriger-un-mur-pour-proteger-son-parc-national-de-lurbanisation/la-ville-dabidjan-est-contrainte-deriger-un-mur-pour-proteger-son-parc-national-de-lurbanisation/

** Les politiques urbaines du Plateau se réjouissent de la construction d’un nouveau pont et de l’ambition de construire la plus haute tour d’Afrique