«Les villes qui sont intéressantes sont un mélange, une collision entre l’ancien et le nouveau», assure Bernard Tschumi. Collision qu’il peut vérifier tous les jours puisque, à un bout de la minuscule rue Pecquay, dans le 4ème arrondissement de Paris, où est sise la partie parisienne de l’agence de l’architecte franco-suisse, le toit flamboyant de Beaubourg surplombe les immeubles ternes et décatis du quartier. Portrait.

De ces villes, deux «l’obsèdent» : Paris et New York. Concernant New York, qu’il distingue des Etats-Unis, il est passionné par la «dureté de cette ville agressive». C’est là qu’est l’autre partie de son agence. «Il s’agit bien d’une seule agence», insiste-il.

Collision d’un autre type quand un jeune architecte – Anglo-saxon – se présente à l’agence le cœur dans les talons et son CV à la main. Bernard Tschumi est en entretien, concentré, indisponible pour l’importun. L’interjection fuse : «Not now ! Come back later!» Ce que ne fait pas le jeune homme, totalement déconcerté. Excédé – aussi violemment que brièvement – l’architecte le laisse entrer, l’intimant d’un geste à se débrouiller sans déranger. «Si tu veux suivre la première règle de l’architecture, brises là», ordonne le site web de l’architecte. Avec méthode cependant, aurait-il pu ajouter.

Cette violence – toute relative, Bernard Tschumi est par ailleurs un homme charmant – est toute contenue dans un cadre strict. L’architecte est «organisé», avec des «règles», «concepts» et «stratégies» qui guident son action, laquelle peut s’apparenter à une bataille sur un échiquier qui, silencieuse et feutrée, laisse pourtant les joueurs exsangues et à bout de souffle à cause de l’intensité de l’effort. Il décrit ainsi la maturation de tout architecte par sa capacité à penser en «cinq ou six coups d’avance» plutôt «qu’un ou deux». En clair, l’expérience ajoute à la difficulté.

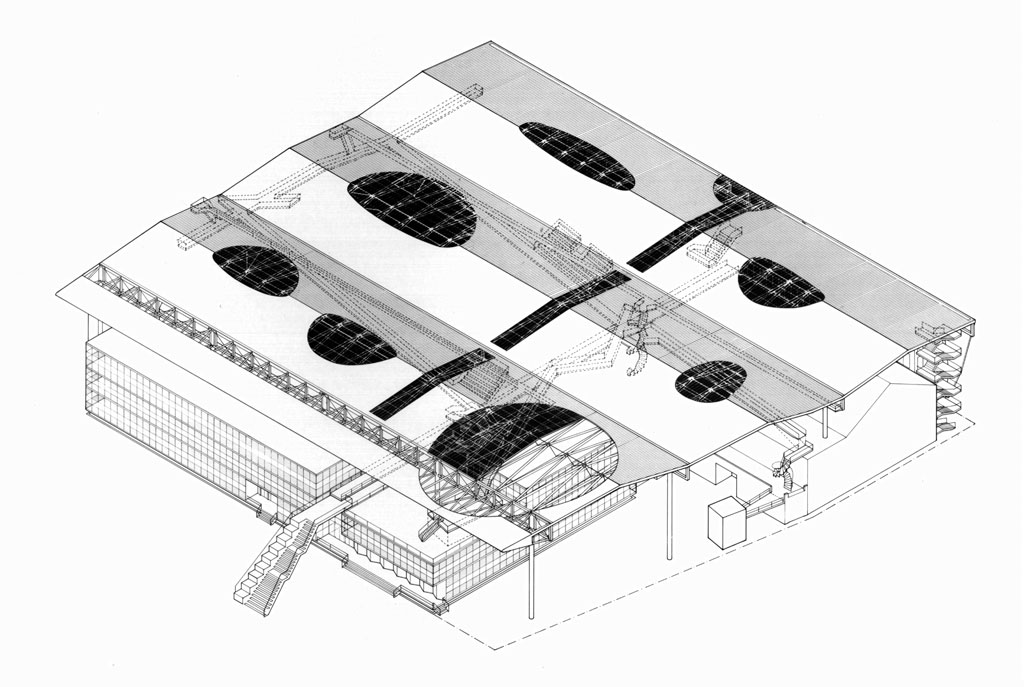

Le parc de la Villette à Paris, dont il a gagné le concours en 1983, est à cet égard révélateur. «J‘avais dessiné le projet sur un coin de table. Je n’avais pas d’agence, j’ai embauché une personne à mi-temps pour trois semaines», raconte-il. «On m’a souvent dit ensuite : ‘si tu avais su quoique ce soit à la construction, tu n’aurais jamais fait ce projet’. Effectivement, c’est parfois plus difficile quand on en sait trop». Si l’on en juge par le remarquable succès de La Villette, louée soit la témérité.

Les grands joueurs d’échec professionnels sont entourés de quelques – rares – personnes de confiance dont le rôle est précisément de tester, encore et toujours, sans concession, la stratégie des projets à l’oeuvre. C’est ce rôle dont s’est emparé Véronique Descharrières, architecte associée depuis 1991 mais, surtout, architecte de confiance qui ne se contente pas de compter les coups puisque, quand Bernard Tschumi est à New York, c’est Véronique qui, à Paris, manipule pions, rois et reines, avec une idée très précise du mouvement d’ensemble. Rendez-vous fut pris avec Bernard Tschumi mais la rencontre se déroule à trois. Tous deux semblent parfaitement en phase ; elle finit parfois ses phrases, ou l’inverse, et quand l’un ou l’autre parle, généralement un «on» indéfini, qui vaut signature commune, est privilégié par rapport au «nous» qui pourrait donner à penser qu’il y a fusion quand ce ne sont qu’échanges et adhésion. «Lors d’un concours à Chartres, [Norman] Foster arrive avec son hélicoptère blanc, nous arrivons avec le tortillard local», se souvient Bernard Tschumi. «Nous avions préparé une grande valise extra plate, de 90x110cm, qui s’ouvre comme une table de casino avec un tapis vert et des pièces comme autant de jetons. L’explication du projet s’est déroulée comme sur un échiquier : ‘Voilà les règles du jeu’», dit-il. «On a gagné le concours».

Aujourd’hui, après la décade des années 90 qui ont vu la validation concrète en plusieurs exemplaires d’un architecte jusqu’alors connu pour ses recherches théoriques et sa volonté de faire «apparaître l’abstraction avant l’image», Bernard Tschumi est de ceux qui «regrettent le Concorde». Il a compté le nombre de kilomètres effectués entre Paris et New York (plus de cinq millions) ; une bouffée de vanité (ce sera la seule) typique de ces êtres qui sont parvenus avec succès à durablement s’installer – physiquement, intellectuellement, culturellement – ‘ailleurs’ tout en conservent intacte l’émotion originelle. «Je n’ai pas voulu me décider entre Paris et New York et ma volonté fut donc d’organiser ma vie autour d’elles», dit-il. Ce qu’il appelle «mouvance perpétuelle» n’est autre qu’une droite reliant deux points A. La superposition, chère à l’architecte dans son mode de conception, est donc une réalité de l’homme.

«On tente de définir l’architecture à partir de concepts qui ne sont pas nécessairement à l’intérieur de l’architecture ; beaucoup de confrères veulent s’ancrer dans l’architecture et ne s’appuient que sur un dictionnaire des idées reçus», raconte celui qui, adolescent, alors même qu’il poursuivait des études littéraires, a eu la «révélation» de l’architecture à Chicago, lors d’une tempête de neige. «Une nouvelle architecture pour Ground Zero doit-elle être spécifique aux circonstances et au site, c’est-à-dire profondément enracinée dans les évènements du 11 septembre ? Ou, en contraste, doit-elle avoir un environnement global et devenir un modèle de l’évolution de la ville de demain?», s’interroge-t-il. Poser la question est, en partie, y répondre.

Hasard sans doute, mais là où Daniel Liebeskind avait décrit de façon émouvante (trop?) sa première découverte de New York du pont d’un bateau, Bernard Tschumi, qui à 16 ans a fait la même traversée sur un cargo «infâme», ne recommande cette expérience à personne. L’apitoiement, sur son propre sort ou celui des autres, n’est pas pour Bernard Tschumi un vecteur de réflexion acceptable. «C’est à travers l’incertitude qu’on arrive à faire du travail intéressant», dit-il. «C’est sans arrêt une remise en question ; on prend des risques, c’est difficile et passionnant», ajoute Véronique Descharrières. «Parce que l’exigence est forte. Il y a une radicalité dans l’expression d’un concept ; on recherche ce qui nous permet d’aller au bout de cette radicalité», dit-elle.

Dans sa biographie ‘officielle’, au sens de celle rédigée par l’agence de presse qui s’occupe de sa communication, il est écrit : ‘avec ce projet de cinquante hectares (La Villette. NdR), Bernard Tschumi démontre son aisance à passer de la théorie à la pratique’. Un raccourci un peu court. «Je n’ai jamais considéré que les théories menaient à la pratique. En réalité, cela fonctionne dans les deux sens. L’avantage à travailler au travers de la théorie est de conserver la fraîcheur d’esprit quand la pratique est, dans les faits, lourde et contraignante», explique l’intéressé.

La théorie permet également de faire appel à des concepts «hors architecture», dans la littérature et le cinéma notamment. «Beaucoup d’architectes se basent sur la notion de composition. Nous nous basons sur la notion de montage, au sens cinématographique du terme, moins statique que celle de composition, d’harmonie…», dit-il. «… Et plus difficile à mettre au point pour les concours», reprend au vol Véronique Descharrières. «On est incapable de produire une forme», résume Bernard Tschumi.

Il est d’ailleurs notable que si Bernard Tschumi se sent si bien à New York, où il a remporté il y a peu, entre autres, le concours pour le Musée d’Art Africain, c’est peut-être aussi parce que les Anglo-Saxons, mieux que les Français, ont su avec pragmatisme (ré)investir le champs de l’abstraction en encourageant la théorie architecturale. Bernard Tschumi n’est pas dupe de leurs intentions ; «Aux Etats-Unis, l’architecte aide son maître d’ouvrage à faire fortune», explique-t-il. Mais au moins tous les moyens, y compris les plus élaborés, sont bons pour y parvenir.

Les malentendus sont inévitables. Autant cette méthode lui valu de prestigieuses récompenses (Grand Prix d’Architecture en 1996, Médaille d’Or de l’Institut Américain des Architectes de New York, entre autres), autant lui vaut-elle parfois l’incompréhension, voire l’hostilité du public. C’est le cas notamment à Athènes où le musée de l’Acropole est en cours de réalisation après un détour devant la Cour Suprême de Grèce. «Des adversaires du projet ont estimé qu’il aurait fallu édifier un bâtiment avec des colonnes doriques, des frontons. Devant l’extraordinaire perfection du Parthénon, construire une pâle copie n’aurait eu aucun sens. J’ai donc cherché à travailler dans une pureté presque mathématique, comme celle du Parthénon. Seuls trois matériaux sont utilisés : le béton brut, le verre et le marbre local. De manière minimaliste, avec la plus grande sobriété possible pour ne pas établir de concurrence entre le Parthénon et nous, j’ai voulu, de façon contemporaine, être aussi précis et pur qu’avait pu l’être le Parthénon il y a 2.500 ans», explique-t-il*. Encore assure-t-il aujourd’hui que le maître d’ouvrage de ce musée «est un très bon client», déplorant dans la même phrase la «frilosité» et le «manque d’ambition» des maîtres d’ouvrage en France.

Théorie, notions de fondu enchaîné et de montage, abstraction… Autant d’éléments difficiles à expliquer en France où les maîtres d’ouvrage privés ne sont pas légions et les maîtres d’ouvrage publics pas téméraires. «Albert Einstein se promène dans une rue obscure à New York. Un quidam patibulaire lui demande l’heure. Einstein lui répond-il avec la théorie de la relativité ?», interroge Bernard Tschumi. «On donne l’heure», répond Véronique Descharrières en riant. «Nous avons le souci de la clarté, ce qui est une forme de pédagogie. On explique pourquoi on fait ceci ou cela mais on n’entre pas dans l’arrière plan théorique. A l’époque de La Villette, j’écrivais beaucoup et je remettais des textes comme faisant partie de l’APS. J’écris beaucoup moins aujourd’hui», dit-il.

La passion, «obsédante», «irrationnelle», ne l’anime pas moins. «La fraîcheur des idées… Cette quête là nous dirige», assure Véronique Descharrières. «L’architecture ne véhicule pas de valeurs. Il y a l’architecture du Moyen Age, du XIXe siècle, du XXe siècle, etc. On réinvente le monde encore une fois. L’architecture est un art très jeune. C’est ce qui me passionne», conclut Bernard Tschumi.

Christophe Leray

*Entretien dans Le Monde, 31 juillet 2004

Cet article est paru en première publication dans CyberArchi le 20 avril 2005