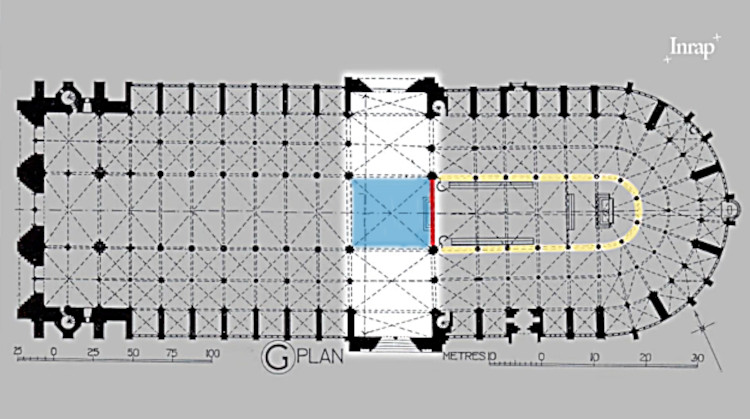

Le documentaire Les trésors enfouis de Notre-Dame (visible sur la chaîne Arte jusqu’au 29 janvier 2025) nous donne l’occasion de revenir sur les vestiges du jubé médiéval découverts en 2022 sous le pavement de la croisée du transept de la cathédrale de Paris.

Pour rendre au jour ces sculptures en pierre calcaire du début du XIIIe siècle, le temps consenti aux archéologues de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) avait été très court – un peu plus de deux mois en comprenant les prolongations accordées avec parcimonie – car il s’agissait alors d’ancrer, à l’endroit même où allait s’élever l’autel, un gigantesque échafaudage de cent mètres de hauteur en vue de la reconstruction de la flèche. Autrement dit, il ne fallait en aucun cas qu’un ralentissement trop important des travaux fît perdre au président de la République son pari d’achever la reconstruction partielle de Notre‑Dame pour 2024, soit cinq ans après le dramatique incendie qui avait failli l’anéantir. Pari gagné, mais Paris perdant.

La cathédrale a bien rouvert ses portes le 7 décembre 2024 devant un milliard de téléspectateurs éblouis mais la précipitation a fait manquer à la capitale l’occasion de montrer un jour prochain dans le musée adéquat (lequel ?) la reconstitution du jubé de pierre le plus ancien et le mieux conservé quant à sa polychromie d’origine. Il aurait été aussi peut-être le plus insigne de tous ceux qui nous restent en France si les archéologues avaient eu quelques semaines supplémentaires pour récupérer les morceaux restés enfouis sous le pavement du chœur, soit plus de la moitié de ce qui a été trouvé comme l’a révélé Le Canard enchaîné dans son édition du 3 août 2022. Du millier de fragments mis au jour, une trentaine est actuellement exposée au musée de Cluny, dont la tête du Christ mort, déjà fameuse, qui suffit à elle seule à démontrer que le jubé de Notre-Dame de Paris était dans son entièreté l’un des plus grands chefs‑d’œuvre de la sculpture monumentale européenne.

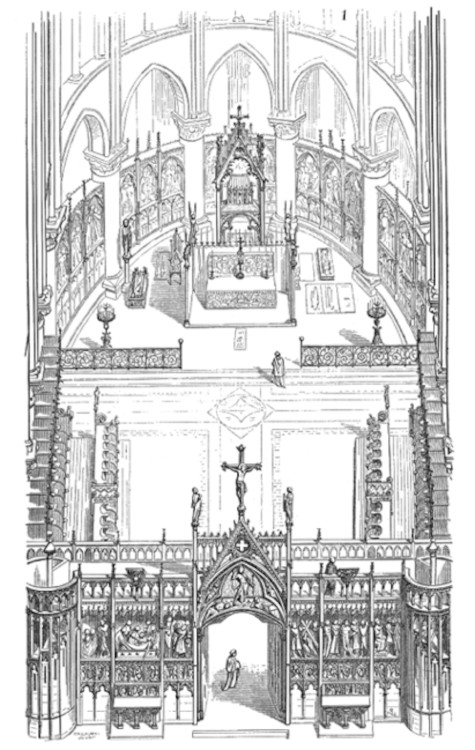

Dans un magistral dessin en perspective représentant le chœur de Notre-Dame de Paris tel qu’il était à peu près au Moyen Âge, Eugène Viollet‑le‑Duc montre le jubé, à son idée, au premier plan. Il s’agit d’un mur couronné d’une tribune qui isole du public les clercs officiant dans le chœur. Sur la balustrade, deux pupitres sont tournés vers les fidèles indiquant que les évangiles et les épîtres leur étaient lus de là. Le premier mot de la formule latine Jube, Domine, benedicere (Daigne, Seigneur, me bénir), entonné par le lecteur avant l’office des matines, a donné son nom à cet écran de douze mètres de large sur environ cinq mètres de hauteur vers lequel les visiteurs dirigeaient irrésistiblement le regard aussitôt le grand portail de la cathédrale franchi.

Face à eux, ils devinaient le grand autel tout au fond au milieu du rond-point, dans l’axe de la porte du jubé qui leur était fermée. En s’approchant, ils ne pouvaient rien voir des saints mystères qui se jouaient derrière les scènes sculptées de la vie du Christ, ils devaient se contenter d’admirer les extraordinaires reliefs peints de vives couleurs, et ce sont précisément certains d’entre eux que les archéologues ont déterrés en 2022, à l’endroit même où ils se dressaient au Moyen Âge.

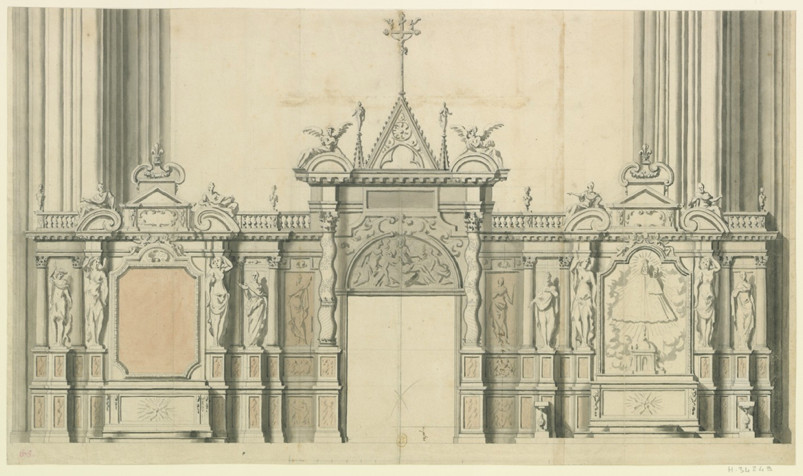

Vers 1630, la très dévote reine Anne d’Autriche, qui était espagnole, fit plaquer sur le jubé gothique un décor en bois et plâtre dans le goût du jour. C’était là les prémices d’une modernisation du chœur qui sera complètement transformé au début du XVIIIe siècle sur ordre de Louis XIV. Dès 1699, l’agence de Jules Hardouin-Mansart avait pris soin de dessiner ce deuxième jubé alors déjà démodé. Il est frappant de voir émerger à l’arrière de ce décor baroque le gâble gothique de l’ancien jubé surmonté de son grand crucifix à l’aplomb de la porte flanquée de colonnes torses… et à la droite de laquelle se trouvait un retable où dans une nuée une Vierge espagnole étalait son excentrique robe.

C’est à Robert de Cotte, successeur en 1708 de Jules Hardouin-Mansart comme premier architecte du roi, que l’on doit la destruction de l’ensemble de ces deux jubés et paradoxalement la conservation exceptionnelle du gothique – le seul véritablement solide du fait de son matériau – car, à la grande surprise des archéologues, les sculptures retrouvées avaient été fragmentées avec précaution et enterrées sur place dans une tranchée, soigneusement rangées les unes sur les autres et liées par un mortier.

Stéphanie Duchêne, ingénieure-chimiste sur le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris et Jennifer Feltman, historienne d’art à l’université d’Alabama aux États-Unis, analysent dans le documentaire d’Arte une tête polychrome provenant de l’ancien jubé, probablement celle d’un apôtre, qui fait dire à l’Américaine : « Cette tête est très intéressante pour moi car j’ai découvert aux États-Unis une tête très similaire à celle-ci en termes de taille et de style ». Et la voix off de continuer : « Dans la reconstitution de cet immense puzzle, il existe un autre défi : le jubé que les archéologues ont récemment mis au jour est incomplet car une partie des blocs est restée enfouie sous le chœur de la cathédrale. Quant à ceux déterrés par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, ils ont été éparpillés, certains revendus à de riches collectionneurs, la plupart américains, passionnés d’art médiéval ».

Deux faits graves sont dénoncés ici sans qu’il y paraisse : l’arrêt des fouilles en 2022 et la dispersion des sculptures trouvées au XIXe siècle. Le premier frustre avant tout le monde les archéologues et les scientifiques, qui ne peuvent crier au scandale ouvertement puisque leur carrière dépend du ministère de la Culture ; le deuxième signale que des objets provenant de Notre‑Dame de Paris ont été vendus illégalement puisque la cathédrale appartient à l’État depuis la Révolution.

Le public est ainsi privé de trésors nationaux dont il devrait jouir de plein droit. La tête qui intéresse tant Jennifer Feltman se trouve actuellement au musée Nasher de l’université Duke à Durham, en Caroline du Nord, mais vu que le documentaire d’Arte ne dit pas comment elle est arrivée là, il est bon de le raconter. Trouvée sous le dallage du chœur lors des travaux de restauration au milieu du XIXe siècle, la tête a été remisée dans le jardin qui servait de dépôt lapidaire à l’arrière de la cathédrale, avec quelques autres rares fragments du jubé et d’une partie de la clôture du chœur également éliminée par Robert de Cotte.

Après avoir séjourné de longues années en plein air, comme l’atteste l’érosion de la pierre et sa couleur grise dues aux intempéries, la tête en question est tombée un beau jour entre des mains privées puisque c’est une certaine Mme Niclausse qui la vendit à Paris le 8 juillet 1930 à Ernest Brummer (1891-1964), antiquaire qui tenait alors boutique rue de Miromesnil et dont les deux frères avaient ouvert une galerie à New York en 1914.

La collection d’Ernest Brummer fut vendue par sa veuve en 1966 à Douglas Knight, alors président de l’université Duke, créateur en 1969 d’un musée d’art au sein du campus où elle fut exposée à des fins éducatives. C’est ainsi que la tête provenant de l’ancien jubé de Notre-Dame de Paris est aujourd’hui au nouveau musée de l’université Duke rebaptisé en 2005 Nasher Museum of Art, du nom d’un philanthrope qui en finança la construction après avoir enrichi la collection d’un don important de sculptures modernes.

Employons les justes mots au risque d’être vulgaire : vol et recel de vol il y a ici. Il faut constater le délit, mais il faut reconnaître aussi que la tête du musée Nasher a été traitée sans ménagement depuis sa découverte par Viollet‑le-Duc et jusqu’à sa disparition du dépôt lapidaire où s’est achevée sa ruine. En 1894 les autorités ordonnaient le transfert au musée du Louvre de deux fragments du jubé médiéval trouvés en 1858 dans la cathédrale, sous le pavage du chœur ; deux autres beaux morceaux provenant de la clôture du chœur, découverts en 1859 dans la même zone, étaient également jugés dignes, trente‑cinq ans plus tard, de figurer dans les collections du plus grand musée du monde. Mais parmi ces quatre fragments il n’y a pas de tête détachée. Celle du musée Nasher avait-elle déjà disparu en 1894 ? Il y a tout lieu de le croire car qu’y a-t-il de plus séduisant et de plus précieux dans une statue que la tête ? Pourquoi serait-elle restée au dépôt lapidaire quand des torses étaient portés au Louvre ?

Le Journal des travaux de Notre-Dame de Paris (1844-1865) ne mentionne pas la découverte de sculptures médiévales sous le chœur de la cathédrale, comme si ces vestiges n’avaient que peu d’importance aux yeux des contemporains de Viollet-le-Duc. Ils en eurent beaucoup plus au début du XXe siècle quand les grandes collections américaines d’art médiéval commencèrent à se former : ce n’était plus le temps des cathédrales mais celui des antiquaires « Haute-époque ». Aujourd’hui, nous sommes au moins assurés que les exceptionnels fragments du jubé de Notre-Dame de Paris découverts en 2022 ne seront pas dispersés mais exposés dans un musée national pour le plus grand bonheur de tous.

Dans la formidable vague de publications somptueusement illustrées qui fait écho à la réouverture de Notre-Dame de Paris, le hors-série de Télérama nous offre une interview de Maryvonne de Saint‑Pulgent, ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture, qui déclare p. 10 :

« J’admire énormément la cathédrale de Toulouse, qui n’est pas gothique, pour son extraordinaire jubé ». Osons la contredire : la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse est gothique dans toutes ses parties et a perdu elle aussi son jubé il y a longtemps.* Mais peut-être que Mme de Saint-Pulgent fait tout éveillée le doux rêve de retrouver sous le pavement du chœur les morceaux d’un « extraordinaire jubé » comme l’est celui, encore debout, de la cathédrale d’Albi. Quoi qu’il en soit, l’idée est lancée : fouillons systématiquement nos cathédrales et ressuscitons l’incomparable patrimoine médiéval qui dort sous nos pieds !

Philippe Machicote

Retrouver toutes les Chroniques de Philippe Machicote

* Ceux qui en doutent peuvent consulter ce lien émanant du ministère de la Culture : https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-occitanie/La-Direction-regionale-des-affaires-culturelles-DRAC-Occitanie/Patrimoines-et-architecture/espaces-proteges-les-unites-departementales-de-l-architecture-et-du-patrimoine-udap-d-occitanie/udap-31/Monuments-appartenant-a-l-Etat/Cathedrale-Saint-Etienne