La passerelle aux câbles d’Ivry-Charenton (Val-de-Marne) existe et s’étire lentement, mystérieusement au‑dessus de la Seine comme un défi silencieux à la gravité. Visite.

Les bâtiments nous parlent. Pas tous. Seulement ceux qui ont quelque chose à dire, qui portent un souvenir, l’histoire de leur naissance. Il suffit de prêter l’oreille, de s’ouvrir au murmure et à la sensation.

Bizarrement le béton, tant décrié aujourd’hui est porteur de cette mélancolie, de cette poétique, de la longue et lente histoire de sa chimie, de sa tension, c’est-à-dire du génie humain. Écoutez cette histoire.

C’est une silhouette fantomatique. C’est la nuit qu’elle révèle ses secrets. Pas tous mais, en l’écoutant, on s’abandonne. On fabrique les siens. On ne revient pas toujours. Parfois on s’embarque, le rêve ou le cauchemar nous prend.

À part ses prouesses techniques, on ne sait plus rien. On a oublié son humanité, on l’a abandonnée dans sa dignité de douairière à peine défaite. Nul ne connaît sa signature avec certitude, des noms ont circulé, comme Charlot, ingénieur concepteur… mais au moment de les écrire, les certitudes se défont comme un manuscrit antique qui s’effriterait à la lumière du jour à l’instant de sa vérité. On a raconté que l’auteur se serait jeté dans la Seine du haut de son ouvrage à cause d’une malfaçon. Avant même l’inauguration.

Rien de tout cela n’est vérifié. Aujourd’hui on dit sobrement qu’on ne sait pas. Ou qu’on a oublié. Ou que c’est effacé. Et qu’il ne reste qu’à rêver… Cela, c’est moi qui le dis…

La passerelle aux câbles d’Ivry-Charenton existe et s’étire lentement, mystérieusement au‑dessus de la Seine comme un défi silencieux à la gravité.

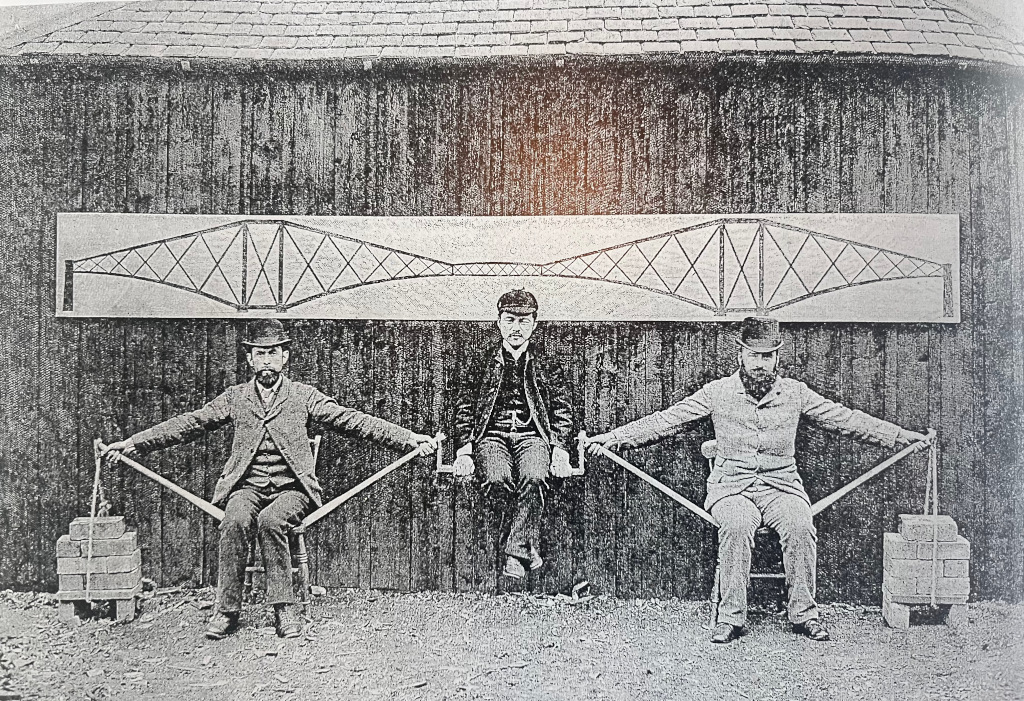

C’est un ouvrage long à poutres en porte-à-faux : 214 mètres de béton armé coulé sur place. À l’œil, c’est un monolithe. En vrai, il s’appuie sur deux consoles* posées sur des piles supportant la partie centrale, équilibrées par des contrepoids en forme de tourelles médiévales installées sur les berges. Le temps s’évanouit, les époques se murmurent.

Hybride, industrielle, moderne avant l’heure – 1920 – elle fournit le passage aux lignes électriques, aux piétons et aux cyclistes. Une prouesse : chaque poutre, chaque dalle, chaque appui, calculées au millimètre pour supporter le tablier mais aussi la puissance des câbles électriques qui traversent l’air. Danger.

C’est la nuit qu’il faut la voir. De loin, puis se risquer plus près, de plus en plus près. Puis monter, rentrer dans l’histoire. Fabriquer sa dramaturgie. Je me suis embarquée.

L’ouvrage, brutal dans sa force, ressemble aussi à un drapé de béton. Une présence sombre, guerrière, et une théâtralité envoûtante. Le mystère d’un rideau, l’attente d’un spectacle. Une scène qui va se jouer. Une rencontre avec celui qui pleure encore…

Marcher sur le tablier est un vertige en soi. Sous mes pas le sol est solide et fragile, la masse de béton se déploie comme une forteresse suspendue, tandis que les câbles noirs traversent l’espace au‑dessus de la Seine, tendus comme les cordes d’un instrument invisible. Les arches horizontales, les parapets épais, la rigidité industrielle captivent et impressionnent : un fort sans époque répertoriée où chaque détail témoigne du génie technique de l’ingénieur. Il est toujours là, en peine… Errant… Je le sens. Je le sais.

L’ouvrage prend vie, le béton s’anime. Les lignes droites se tordent, les arches semblent osciller, les câbles se rapprochent ou s’éloignent comme pour contenir l’errance dans un rêve-cauchemar mécanique. Le souffle du vent entre les piles résonne, et le vertige transforme la maîtrise technique en théâtre inquiétant où la passerelle n’est plus un ouvrage mais un organisme colossal, fascinant, inconnu.

Les piles s’effacent dans la nuit, les travées principales disparaissent à la vue, et seul le tablier, parfois faiblement éclairé par les rares lampadaires de berges, jaillit comme une lame suspendue.

Le vide sous le pont s’ouvre comme un gouffre. L’eau noire de la Seine avale la lumière, amplifie l’instabilité. Chaque pas, chaque craquement résonne comme un glas. On devine les câbles électriques — tendus, raides, striés d’ombre — suspendus au‑dessus du vide, formant un réseau effrayant entre ciel et eau.

Le pont cesse d’être une infrastructure — il est un seuil, un passage vers l’inconnu – obscurité, silence, vide, oubli. Une inversion. Une distorsion.

Les travées rigides deviennent des arches gothiques, les câbles noirs des tentacules suspendues. La passerelle se métamorphose en cathédrale obscure – sanctuaire de l’impossible.

Les ombres deviennent des volutes, le tablier une nef funèbre.

Puis, surgit la musique, une ligne de basse sèche, obsédante, répétitive, entre transe, folie et absurde. Les guitares entrent avec leur son métallique, saccadé, crispé, obsessionnel. Une danse noire et décalée sur un tempo sec et cassant. Les pieds martèlent le tablier, les bras se tendent vers les câbles comme vers des lustres, le corps se courbe dans des angles inattendus, la tête bascule, le regard glisse entre ombre et reflet.

Dans ce ballet absurde, le vent s’infiltre entre les arches de la passerelle, le vide sous les pieds ignore le danger, la danse est éclatante, inoubliable, électrique et cynique. Elle promet tout et n’annonce rien.

La robe virevolte, noire, précieuse, divinement dangereuse. Vous l’avez deviné…

C’est Mercredi**. Mercredi Addams. Gothique, lucide, pâle et inquiétante. Droite comme une poutre de béton. Infiniment contrôlée. Drôle.

Le béton, le vide, le ciel, la Seine, tout fusionne dans un rêve baroque, une célébration ironique et splendide.

Joyeux Noël… Enjoy ! cette année le sapin sera …black…

Tina Bloch

* Deux consoles ou cantilever.

** « Wednesday » serie Netfix par Tim Burton. Jenna Ortega est Mercredi. La fameuse danse a lieu à l’épisode 4 « Woe what a night » sur la musique de The Cramps « Goo Goo Muck »1981. Elle est dansé par Jenna Ortega elle-même. https://youtu.be/NakTu_VZxJ0