Si Abidjan est surnommée la « Manhattan des Tropiques » en raison de son paysage urbain vertigineux, ce n’est pas seulement grâce à ses tours de verre ou à la lagune Ébrié qui sculpte son territoire… C’est aussi, surtout, grâce à ses ponts. Chronique d’Abidjan.

À la fois moyens de traversée et symboles d’une époque, ces ouvrages vont bien au-delà de leur fonction technique : ils reflètent les dynamiques sociales, économiques et politiques de la ville.

Comment ces structures racontent-elles l’histoire de la ville et façonnent-elles son identité ? Surtout, comment dévoilent-elles les défis actuels et futurs de la métropole abidjanaise ?

S’il est un lieu où les infrastructures routières ne se résument pas à un simple moyen de traverser un espace ou d’enjamber un obstacle, c’est bien ici. À Abidjan, si chaque rue a son trottoir habité et ses dynamiques sociales qui en découlent, il en va de même pour ses ponts. Chacun raconte une histoire et, ensemble, ils tissent celle de la ville elle-même — une ville dont l’essor, rappelons-le, s’est justement construit autour d’un pont, plus précisément d’un pont flottant.

Nous sommes au milieu des années 1920. Abidjan n’est encore qu’un territoire restreint, limité à l’actuel quartier du Plateau, et n’a pas encore obtenu son statut de capitale coloniale. Pourtant, depuis la mission Houdaille à la fin du XIXe siècle, l’administration de l’Afrique-Occidentale française envisage d’en faire le chef-lieu de la Côte d’Ivoire.

Le choix d’Abidjan repose sur sa position stratégique : une presqu’île rattachée au continent uniquement par le nord. Mais cette même particularité freine son développement. L’absence de liaison terrestre complique son expansion et retarde le transfert officiel de la capitale.

Ce n’est qu’au milieu des années 1930 qu’Abidjan est enfin reliée aux autres villes de la côte ivoirienne grâce à un pont flottant. Ce premier ouvrage marque un tournant : Abidjan peut enfin « faire ville ».

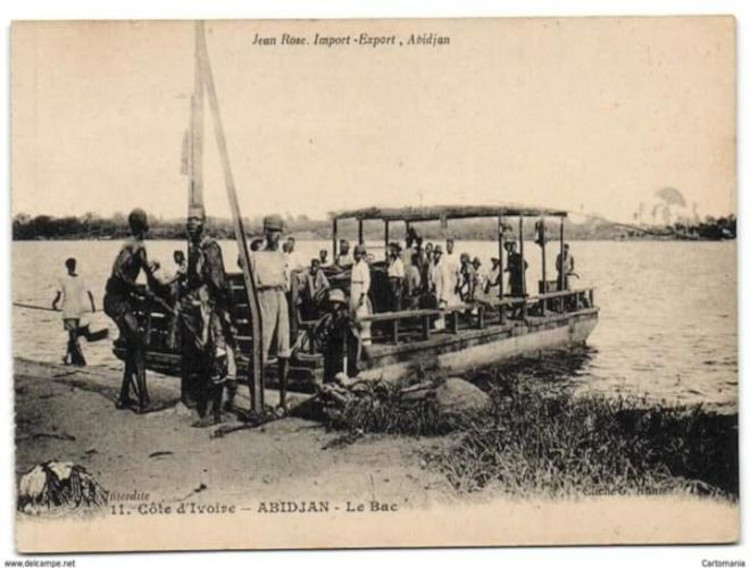

La construction de ce pont ne change pas seulement le destin d’Abidjan mais aussi celui de la Côte d’Ivoire. Cette nouvelle liaison entre Plateau et Treichville renforce rapidement la place du pays comme plaque tournante du commerce en Afrique de l’Ouest. Jusqu’alors, l’acheminement des marchandises et des passagers entre Abidjan et les villes avoisinantes se faisait à l’aide de bacs à eau et de pirogues. Des moyens de transport laborieux, aléatoires et inefficaces pour accompagner l’expansion de la région. Grâce à cette nouvelle structure, les échanges entre le port industriel et l’arrière-pays s’intensifient, dans les deux sens !

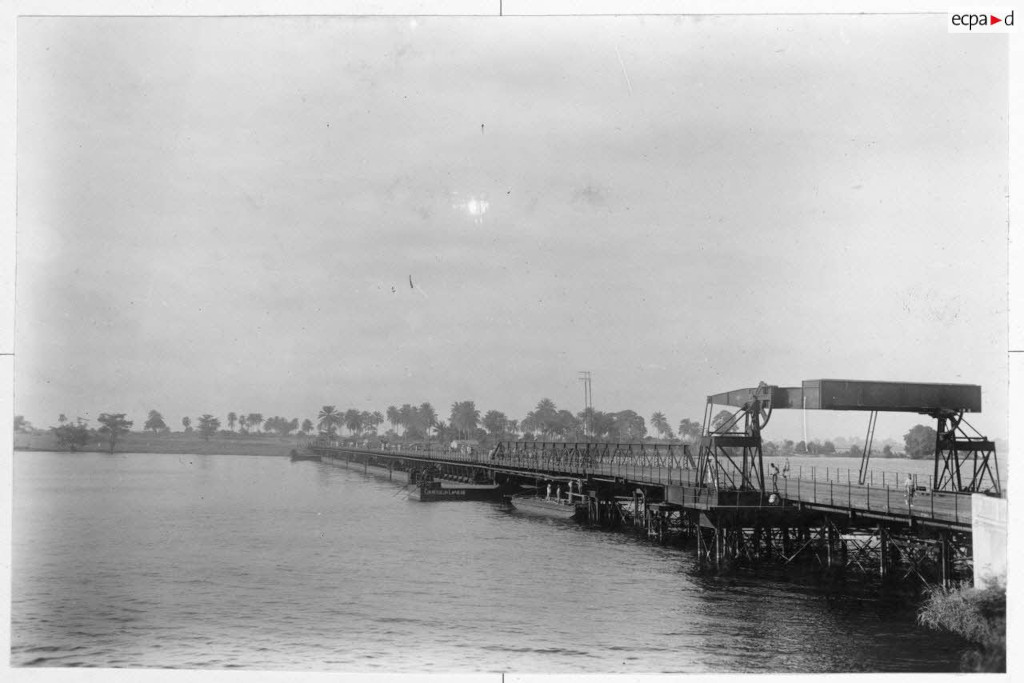

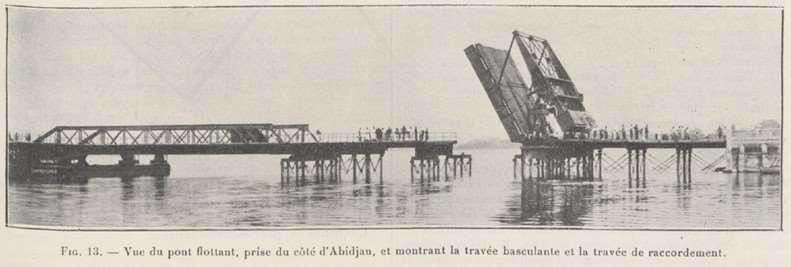

Long d’un peu plus de 360 mètres, ce pont n’est pas un ouvrage technique classique pour permettre de répondre aux contraintes de temps et d’argent. Conçu en acier, il repose sur six couples de flotteurs et s’appuie sur les rives qu’il connecte. Une travée basculante y est intégrée pour permettre le passage des embarcations lagunaires, offrant une solution ingénieuse aux contraintes du site.

En plus de sa voie ferroviaire et ses voies véhiculaires, le pont est doté de passages piétons et cyclistes qui en font une véritable attraction pour les habitants ou tout simplement passants.

L’influence de ce nouvel axe de communication se fait immédiatement sentir. Le Plateau, autrefois isolé, devient plus accessible et attire les premières infrastructures administratives et commerciales. Abidjan peut désormais assumer pleinement son rôle stratégique. En 1934, elle est officiellement désignée capitale de la Côte d’Ivoire. La construction du pont flottant marque ainsi le véritable point de départ de la transformation urbaine de ce territoire jusqu’alors largement sauvage.

Mais cette expansion fulgurante va aussi révéler les limites du pont flottant. À la fin des années 1950, Abidjan est en pleine mutation : la ville s’étend, son port se modernise, et ses infrastructures doivent suivre le rythme de cette croissance effrénée. Un pont plus robuste devient indispensable.

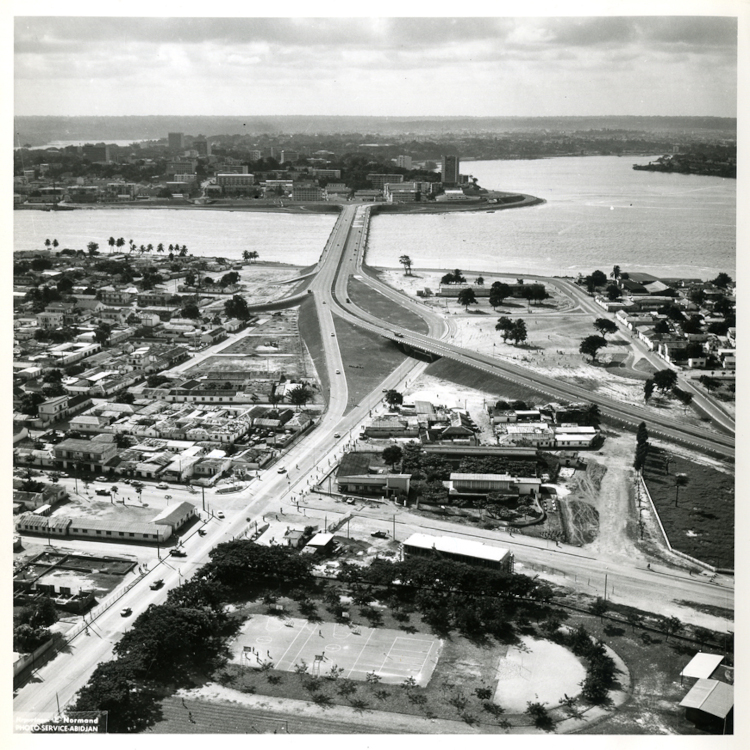

En 1957, un nouvel ouvrage est lancé à 70 mètres du pont flottant : le pont Félix Houphouët-Boigny*. Conçu sur deux niveaux, il porte le nom de celui qui deviendra le premier président de la République de Côte d’Ivoire. Il marque aussi la transition d’Abidjan, qui passe d’une ville coloniale à une métropole africaine en plein essor. L’indépendance en 1960, suivie du « miracle ivoirien »** des années 1960-1980, va façonner la ville que nous connaissons aujourd’hui.

Cependant, le pont Houphouët-Boigny atteint rapidement ses limites. Moins de dix ans après son inauguration, le trafic y est déjà saturé ***. Face à cette congestion croissante et à l’expansion fulgurante d’Abidjan, un nouveau projet est lancé pour relier les mêmes rives, mais cette fois un peu plus à l’est. En 1967, le pont Général-De-Gaulle voit le jour***. Conçu par l’architecte Henri Chomette, il symbolise l’entrée d’Abidjan dans une nouvelle ère. Financé exclusivement par l’État ivoirien avec un prêt du Fonds européen de développement, il incarne une métropole qui affirme son indépendance et sa volonté de se projeter dans l’avenir.

L’histoire d’Abidjan est indissociable de celle de ses ponts. Ce regard sur le passé éclaire aussi les défis actuels de la ville. Après des décennies sans nouvel ouvrage, marquées par un ralentissement économique et politique, il faut attendre 2014 pour voir l’inauguration du pont Henri-Konan-Bédié. Son arrivée marque la reprise des grands projets d’infrastructure et ouvre une nouvelle ère pour la métropole.

Ces ponts racontent aussi une autre histoire : celle d’une ville en perpétuelle mutation, où les embouteillages restent un défi majeur. Pourtant, une nouvelle forme d’infrastructure se profile à l’horizon… Une solution enfin durable pour le trafic routier ? Affaire à suivre !

Thierry Gedeon

Conteur d’architecture

Retrouver toutes les Chroniques d’Abidjan

*Pour en savoir plus sur le projet du pont Felix Houphouët-Boigny : https://expositions-virtuelles.citedelarchitecture.fr/EXPOSITION-VIRTUELLE-BOUSSIRON/01-PARTIE-06.html

**Le « miracle ivoirien » désigne la période de forte croissance économique et de stabilité politique qu’a connue la Côte d’Ivoire entre les années 1960 et 1980, portée par l’essor de l’agriculture d’exportation et une politique de développement ambitieuse.

***via HAERINGER Philippe, Vingt-cinq ans de politique urbaine à Abidjan ou la tentation de l’urbanisme intégral, Politique Africaine, publié en 1985.

****Pour en savoir plus sur la construction du pont Générale De Gaulle : https://expositions-virtuelles.citedelarchitecture.fr/EXPOSITION-VIRTUELLE-BOUSSIRON/01-PARTIE-11.html