In Godde we don’t trust. Ou quand la vérification des faits est indispensable au progrès de la connaissance… Chronique de Philippe Machicote.

En juillet 2025 paraissait le 8ème numéro du magazine La Fabrique de Notre-Dame dans lequel un hommage appuyé, et ô combien mérité, est rendu à tous les artisans qui ont œuvré à la restauration de Notre-Dame de Paris. Véritable journal de bord réalisé en partenariat avec Connaissance des Arts, La Fabrique de Notre-Dame a informé le public de l’avancement des travaux de la cathédrale depuis janvier 2021 et a publié des articles d’ordre historique et architectural.

Le dernier de cette série (p. 104), à la toute fin de ce n° 8 distribué aux 340 000 donateurs, a pour titre « Tout savoir sur la flèche médiévale ». Nous l’avons lu avec grand intérêt, d’autant plus intrigué par le sous-titre : « Mis au jour ces dernières années dans les Archives nationales par les historiens, de nouveaux documents viennent éclairer les connaissances sur la flèche médiévale, disparue depuis 1793 et assez mal connue ».

Le dessin représentant la flèche médiévale, conservé quant à lui au musée Carnavalet et que les lecteurs de Chroniques d’architecture connaissent bien,* est cité dès le premier paragraphe en opposition aux tableaux, gravures et autres enluminures qui à partir du XVe siècle montrent la flèche de trop loin dans le paysage parisien ; nous lisons à son propos : « En revanche, un dessin exécuté par un dénommé Garneray (1783-1857), montrant exclusivement la flèche, apporte des informations bien plus détaillées ». Génie précoce que ce « dénommé » Garneray pourrait-on croire : s’il est né en 1783 comme indiqué, n’avait-il donc qu’une dizaine d’années quand il a dessiné la flèche peu avant sa destruction ? Non, bien sûr.

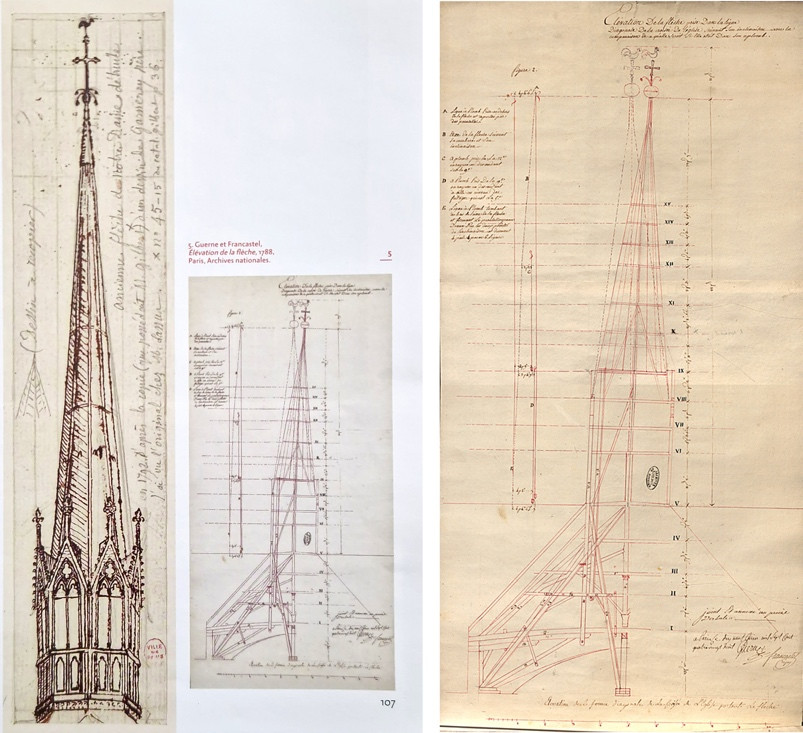

Les dates 1783-1857 concernent Ambroise-Louis Garneray, peintre de marines, alors que le dessin original avait été fait par son père, Jean-François Garneray (1755-1837), ou Garnerey, comme il s’écrit parfois. Le dessin du musée Carnavalet nous l’apprend d’ailleurs puisqu’il a l’avantage d’être annoté : « D’après la copie (que possédait M. Gilbert) d’un dessin de Garnerey père ». Les lecteurs de La Fabrique de Notre-Dame peuvent aisément le lire p. 107 puisque ce précieux document est publié sur toute la hauteur de la page en regard d’un plan en coupe de l’ancienne flèche dans toute son élévation et que je republie en plus grand, à droite, pour plus de lisibilité :

Ce document inédit, daté de 1788, fait partie des expertises et des contre-expertises de charpentiers et d’architectes commandées par le chapitre de Notre-Dame en vue d’établir un état des lieux de l’ancienne flèche qui, vieille alors de plus de cinq siècles, s’était mise à pencher du côté de la Seine. Les dessins de la charpente médiévale, avec celui de la souche, ne nous étaient pas tout à fait étrangers dans la mesure où Viollet-le-Duc les avait en partie reproduits à sa façon dans l’article « Flèche » de son Dictionnaire raisonné de l’architecture, mais c’est la première fois que ceux de 1788 sont divulgués grâce à M. Bernard Brangé, historien du compagnonnage et membre de la Société des Amis de Notre‑Dame qui les a découverts en 2024.

C’est donc au moment où les travaux de reconstruction de la flèche de Viollet-le-Duc touchaient à leur fin, quand Notre-Dame de Paris restaurée s’apprêtait à être inaugurée en grande pompe devant les caméras du monde entier, que ces plans de l’ancienne flèche ont été trouvés aux Archives nationales. Il y a là de quoi s’étonner car cela veut dire qu’aucun historien n’avait eu l’idée en 2019 d’aller fouiller dans le fonds de Notre-Dame de Paris aux Archives nationales. C’est fort dommage car, si la découverte de M. Brangé avait été faite peu après l’incendie et publiée dans la foulée, le débat sur la reconstruction de la flèche aurait été tout autre, il aurait inclus légitimement celle du XIIIe siècle, d’autant plus qu’en novembre 2019 sortait de l’ombre le dessin du musée Carnavalet.**

Que constatons-nous aujourd’hui ? Ce dessin, qui n’est pas exposé et ne l’a jamais été à la suite de l’incendie, est désormais publié depuis la fin de l’année 2024 dans des magazines spécialisés comme BeauxArts ou des ouvrages aussi sérieux que les Résurrections de Notre-Dame paru aux Éditions Place des Victoires. Cependant, aucun d’entre eux n’a trouvé bon de relayer mes découvertes dès 2019 le concernant. N’ont-elles aucun intérêt ? Dans ce cas il faudrait le dire ; mais dans le cas contraire, il faudrait le dire aussi afin que le public en profite et que l’histoire de Notre-Dame de Paris, mal connue comme nous pouvons le constater, puisse avancer d’un pas.

Quand M. Lasnier, l’auteur de l’article « Tout savoir sur la flèche médiévale » affirme p. 106 : « Historiographe reconnu de Notre-Dame, Gilbert était en possession d’une copie du dessin de Garneray, déjà mentionné, copie qui avait été faite par Émile Boeswillwald (1815-1896) », d’où tient-il cette dernière information importante que j’ai trouvée dans le catalogue de la vente Gilbert du 13 décembre 1858 et que j’ai rendue publique pour la première fois voilà six ans ? Il faudrait en donner la source avec le nom de l’auteur, comme je le fais moi-même ici, car cela intéresse tout à la fois les amateurs et les professionnels de l’art qui peuvent ainsi enrichir leurs connaissances et faire progresser à leur tour la recherche.

Pour tout savoir sur la flèche médiévale, encore fallait-il parler en détail des inscriptions qui se trouvent sur le dessin, car à quoi bon le montrer si les curieux ne peuvent savoir qui l’a exécuté, qui l’a annoté et dans quel but. Pourquoi les gens intéressés, qui lisent très distinctement X n° 45-15 du catal. gilbert p. 36, sur un dessin publié en grand comme il l’est dans ce n° 8 de La Fabrique de Notre-Dame, ne peuvent-ils être éclairés sur la signification de cette énigmatique formule ? Pourquoi ne peuvent-il savoir que je l’ai attribué à Alfred Bonnardot (1808-1884), historien de Paris, sur la foi de documents écrits de sa main que je suis allé consulter à la bibliothèque Sainte-Geneviève ? Pourquoi ce nom qui est inconnu du grand public doit-il le rester encore alors que la plus belle maquette jamais réalisée de Notre-Dame de Paris, qui permet de voir la cathédrale dans l’état où elle se trouvait avant la restauration de Viollet-le-Duc, lui appartenait ?

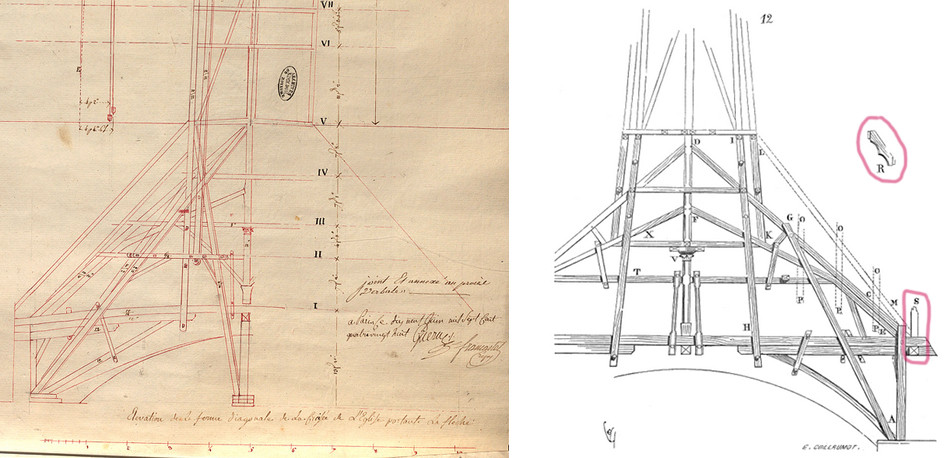

Ce chef-d’œuvre dû à Auguste Cardinal (1803-1848), artiste remarquable et injustement oublié, appartient aussi à Carnavalet ; il était visible naguère dans une salle du musée mais ne l’est plus aujourd’hui et n’a jamais figuré dans aucune exposition depuis l’incendie de 2019. Parce que Bonnardot y avait fait ajouter par Cardinal la flèche primitive que Lassus et Viollet-le-Duc avaient promis de rebâtir dans leur projet de restauration de 1843 ? Que voit-on à la p. 107 de cet article « Tout savoir sur la flèche médiévale » ? Le dessin de la flèche du musée Carnavalet sur toute la hauteur de la page, et à sa droite le plan en coupe de la flèche réalisé à la veille de la Révolution par les maîtres menuisiers Guerne et Francastel. Que constatons-nous en l’observant ? qu’il n’y avait aucun poteau vertical qui sortait du toit comme l’a soutenu Viollet-le-Duc dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture, assertion que M. Lasnier reprend pourtant en citant ainsi le célèbre architecte :

« Il [Viollet-le-Duc] loue notamment les “quatre grandes contre-fiches décorées qui remplissaient les noues à l’intersection des combles de la croisée”. Celles-ci “donnaient beaucoup de solidité à la charpente et servaient de transition entre les parties pleines de la base des combles et la base de la flèche elle-même”. Ces remarques mettent en lumière la continuité structurelle entre la flèche médiévale et celle du XIXe siècle. Laquelle est confirmée par l’analyse des plans retrouvés aux Archives nationales. En effet, la comparaison souligne la permanence de plusieurs caractéristiques : autour d’un poinçon central, on observe de nombreuses enrayures, des décharges diagonales en direction des piliers formant saillie du toit… ».

Je prends le lecteur à témoin : où voit-il une seule « saillie du toit » dans le dessin de 1788 ? Nulle part, car il n’y en a jamais eu. Les experts Guerne et Francastel n’ont trouvé aucun poteau saillant sur les noues ni même le moindre départ de l’un deux à l’intérieur du comble comme voudrait le faire croire Viollet-le-Duc sur son plan revu et corrigé de l’ancienne flèche où il a dessiné en traits pointillés ce qui a selon lui disparu et en traits pleins ce qu’il dit avoir découvert peu avant de construire sa nouvelle flèche, comme ce poteau vertical S faisant saillie sur un angle du toit et cet élément décoratif R entourés en rouge dans l’image de droite ci-dessous.

En mettant le dessin des experts de 1788 à côté de celui de Viollet-le-Duc publié en 1861, nous comprenons comment le célèbre architecte a pu légitimer sa propre flèche qui comporte sur les noues des statues fichées sur les poteaux verticaux qui leur servent de piédestaux. Nous comprenons comment il a convaincu tout le monde, savants comme ignorants, que sa flèche ainsi décorée devait être fort proche de celle du XIIIe siècle.***

Il est une autre chose que les lecteurs un tant soit peu attentifs auront relevée dans ce Tout savoir sur la flèche médiévale. Après avoir cité Gilbert, qui affirme dans sa Description historique de la basilique métropolitaine de Paris que l’autorité municipale ordonna la destruction de la flèche en 1793 – je l’ai cité maintes fois depuis 2019 –, M. Lasnier ajoute ces quelques précisions :

« C’est l’architecte Étienne-Hippolyte Godde (1781-1869) qui est chargé de l’opération. Mais il intervient vraisemblablement après la date indiquée par Gilbert. En effet, les archives indiquent que selon l’ordre du 4 Frimaire an II (24 novembre 1793), on a procédé à la dépose du coq et de la boule en cuivre sous la direction du maître maçon Varin, entrepreneur des bâtiments à Paris. Un an plus tard, celui-ci est toujours actif sur le chantier de Notre-Dame ».

Ainsi, il faudrait croire que Godde, qui est né le 26 décembre 1781, avait tout juste 12 ans quand il a été choisi pour démolir la vieille flèche de Notre-Dame de Paris. Encore un génie précoce ! Varin, célèbre bourreau de Notre-Dame qui fut chargé par l’administration révolutionnaire de détruire aussi les statues des rois de la façade, a donc déposé la boule et le coq – et forcément la croix entre les deux – qui couronnaient la vieille flèche. Cela signifie que les travaux de démolition de celle-ci avaient débuté à la fin de l’année 1793 et qu’en 1794 l’antique petit clocher, point culminant de Notre-Dame, n’était plus. Aucune peinture à partir de cette date ne représente la cathédrale avec sa flèche. Quant à la date de 1792 sur le dessin de Carnavalet, il faut la regarder comme une coquille de la part de son auteur.

Mais d’où vient cette information stupide selon laquelle Godde a présidé à la démolition de la flèche ? D’un article de Viollet-le-Duc, encore lui, paru le 1er avril 1860 dans La Gazette des Beaux-Arts, où il écrit p. 35 :

« L’architecte respectable qui démolit la flèche de Notre-Dame, à son grand regret, parce qu’elle menaçait ruine et qu’on ne lui donnait pas les moyens de la conserver, M. Godde, se porte à merveille. On prétend, du moins, que ce fut lui qui présida à cette exécution ».

Exécution capitale de l’art gothique par M. Godde qui n’est pas encore mort, voilà ce qu’il faut comprendre ici car, ne nous y trompons pas, ces quelques lignes de Viollet-le-Duc ne sont que pur sarcasme : il n’a jamais eu que du mépris pour Godde, ce chantre du néo-classicisme qu’il s’ingénia toute sa vie à dénigrer systématiquement et qui fut l’architecte en charge de Notre-Dame de Paris avant lui.

Puisque l’ancienne flèche de Notre-Dame occupe désormais les historiens et autres spécialistes, il serait bon qu’ils se prononcent sur le dessin de Carnavalet, sur son attribution à Bonnardot, sur le fait que la flèche y est représentée d’aplomb alors que Garneray père ne l’a connue que penchée. Pour ma part, il me semble que ce dernier a voulu représenter le petit clocher de la cathédrale dans son état originel, sans les altérations causées par le temps et les hommes, et qu’il a fait son dessin sur la foi de ce qui existait encore in situ à la veille de la Révolution mais aussi probablement à partir de documents anciens aujourd’hui perdus, comme l’est d’ailleurs son dessin.

La flèche médiévale de Notre-Dame en bois et plomb exposée aux intempéries pendant plus de cinq siècles n’a pu survivre sans un grand nombre de restaurations qui auront fini par en modifier certaines parties et notamment l’aiguille, la structure la plus fragile. Ainsi, le dessin de Carnavalet se présente comme un document d’historien, d’archéologue, de connaisseur, ce qu’était Alfred Bonnardot.

Toute l’histoire de Notre-Dame de Paris, et de sa flèche médiévale en particulier, n’est pas encore écrite. Nouvel épisode prochainement.

Philippe Machicote

Retrouver toutes les Chroniques de Philippe Machicote

* Lire la chronique Notre-Dame de Paris, la flèche de Viollet-le-Duc est à (sur)charge (juin 2024)

** Lire Découvrons l’authentique flèche de Notre-Dame ! (Novembre 2019)

*** Lire la chronique C’est un comble : Viollet-le-Duc imagina mais ne mentit point ! (Mars 2025)