Tous les deux ans, la section architecture de l’Académie des beaux-arts remet le Grand Prix d’Architecture à un architecte pour saluer l’exemplarité de sa carrière. Le 11 janvier 2023, Christian de Portzamparc a reçu cet honneur sous la coupole de l’Institut de France à Paris. La cérémonie fut suivie d’une conversation. Chroniques n’a pu y assister mais, grâce à la magie du replay, c’est tout comme !

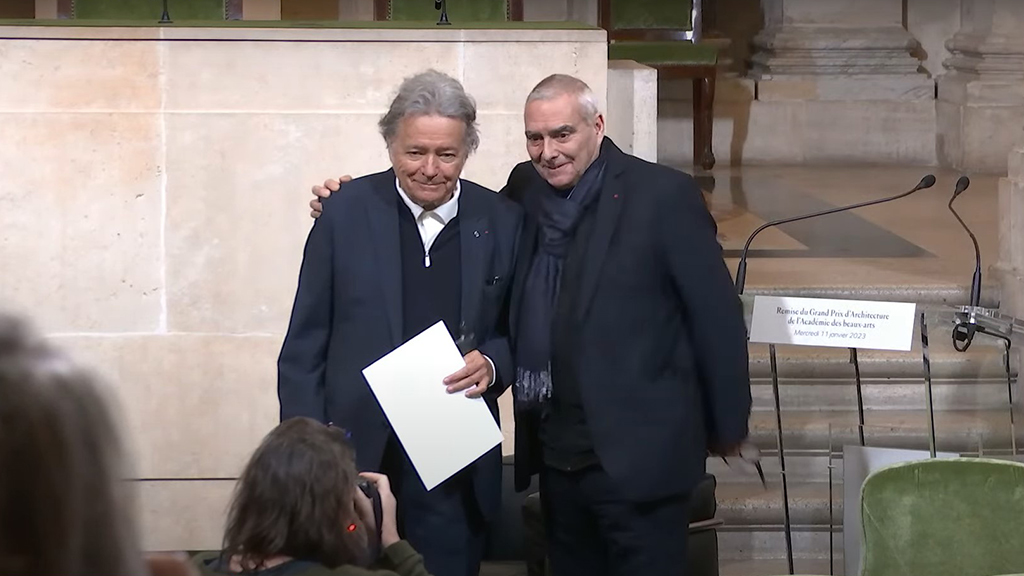

Sous la Coupole de l’Institut de France à Paris, architectes et Académiciens étaient venus en nombre pour assister à la remise du Grand Prix d’Architecture à Christian de Portzamparc, premier Pritzker français en 1994, délivré au nom de la section architecture de l’Académie des beaux-arts par Dominique Perrault, lui-même Immortel.

« Etre primé par ses pairs est la marque de la civilisation. La solidarité entre des gens qui sont concurrents toute leur vie, la solidarité autour du travail de l’esprit, la solidarité dans le temps avec les générations. Cette solidarité est le ciment de la transmission, comme de la continuité », souligne l’architecte, visiblement ému.

La cérémonie fut suivie d’une discussion entre Francis Rambert, correspondant de l’illustre maison, et le récipiendaire du Grand prix. L’occasion également de mentionner l’exposition de dessins et de maquettes de Christian de Portzamparc qui a lieu concomitamment au Pavillon Comtesse de Caen de l’Institut. Une première pour l’architecte dont les préoccupations de plasticiens sont moins connues.

Dans un lieu si solennel, les remerciements sont de rigueur. « Je voudrais partager ce prix avec Elizabeth (de Portzamparc), nous partageons cette vie de création, de débats, de passions, de découvertes. Dans ce milieu où le machisme est important, c’est plus difficile pour une femme de se faire une place », dit-il, sans oublier une pensée pour les membres de son agence et ses partenaires.

La traversée du parcours de Christian de Portzamparc commence par une des dernières livraisons de l’agence en France, Sorbonne-Nouvelle, à Paris (XIIe). « Ce bâtiment pose la question de la densité dans la ville. Comment créer de l’urbanité sur une si petite parcelle ? », s’interroge-t-il.

« Comme au Hautes-Formes, ma réponse est l’îlot ouvert. J’ai bâti aux limites de la parcelle avec du vide à l’intérieur, en ménageant des percées, des différences, afin de rendre l’ouvrage en apparence plus grand qu’il l’est en réalité. Mes concurrents avaient proposé l’inverse. Eisenstein disait qu’il aimait dans le cinéma jouer avec le temps, on joue avec l’espace quand on est architecte. J’adore ce travail qui ouvre des percées, qui fait comprendre que l’on est dans un espace plus vaste, jamais enfermé, et cela permet de résoudre l’exiguïté, la densité. On arrive à faire beaucoup avec de l’exigüité », explique l’homme de l’art.

« A la RIVP, j’ai eu la chance d’être au bon endroit au bon moment ; Michel Lombardini était un grand maître d’ouvrage », poursuit l’architecte en préambule de la présentation des Hautes-Formes, ce projet de 109 logements dont le concours entrait dans le cadre du PAN (Programme d’Architecture Nouvelle), à une époque où les politiques publiques recherchaient la qualité urbaine et spatiale. De préciser : « C’est Robert Lion qui a souhaité que de plus en plus de projets aient lieu sur concours. Cette action très forte a été reprise par le directeur de la RIVP. C’est aussi cette démarche qui a permis d’en faire un projet manifeste. Les Hautes-Formes et l’îlot ouvert ont permis, de remettre la rue dans le débat », se souvient-il.

Ce projet est à la base de la théorisation de l’îlot ouvert, mise en œuvre de différentes façons, à Almere aux Pays-Bas ou encore, dans le quartier Massena à Paris. « Nous avons fabriqué un quartier doté de caractère avec des immeubles plutôt verticaux et des trouées visuelles entre les plots pour fabriquer la musique de la lumière et de l’ombre. Les rues sont relativement étroites, de 11 ou 16 m », rappelle-t-il.

Le changement d’échelle a alors permis de pousser plus loin la réflexion autour des enjeux développés par l’urbaniste. « J’avais un peu peur de ce règlement », confesse-t-il. Les architectes ont joué le jeu avec plaisir, travaillant couleurs et matières.

« J’ai voulu expérimenter. Aujourd’hui, on fait des zoos dans les ZAC. Chaque architecte veut faire son bâtiment et montrer une architecture différente. Ce bavardage pénible ne sert pas l’urbanisme. Notre rôle d’urbanistes est d’apprivoiser le bavardage. A Massena, l’îlot ouvert devait être respecté et les architectes utilisaient leurs couleurs. Ce fut le moyen de trouver de l’unité et de la solidarité entre les architectes. Encore aujourd’hui, le modèle reste perfectible », analyse-t-il.

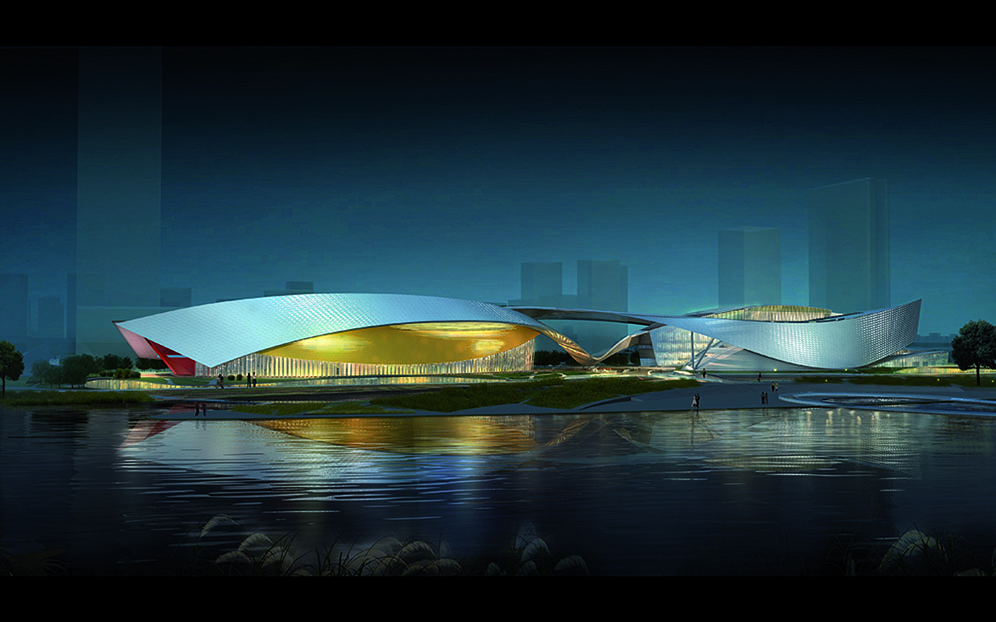

Puis de revenir sur ses grands projets qui lui ont apporté sa renommée, notamment les programmes musicaux et culturels dont la Cité de la musique à Paris, La philharmonie du Luxembourg, le centre culturel de Suzhou en Chine ou encore le Cité des Arts de Rio-de-Janeiro.

« J’ai un goût immense pour la musique. Il existe des rapports intéressants entre l’espace et la musique. L’architecture se parcourt dans une durée, l’architecture est une itération. La musique s’entend dans le temps et s’inscrit aussi dans une durée. L’architecture est de même nature qu’un morceau de musique. Je le vis comme ça. Quand je dessine des espaces, je sais que vont s’y succéder des événements », raconte Christian de Portzamparc.

En témoignent les rapports entre intérieur et extérieur sans cesse évoqués ou l’entrée réhaussée de 10 m de la Cidade das Artes de Rio, qui crée l’événement tout en ancrant le bâtiment dans son urbanité. « Comment faire émerger la culture entre les autoroutes, à 500 m de la mer ? J’ai réhaussé l’espace public et l’entrée de 10 m pour établir de nouvelles relations entre mer et montagne. C’est un geste plastique fort, brutaliste, qui ne fait pas semblant », dit-il.

Ces ouvrages sont, au-delà de leur grande technicité, des bâtiments plastiques. « Adolescent, je creusais des briques pour en faire des sculptures. L’intérieur de la Cidade das Artes est comme une brique creusée. L’idée était d’organiser la vie entre les deux dalles », se remémore le Pritzker.

C’est d’ailleurs cette reconnaissance internationale qui lui a ouvert des commandes plus prestigieuses, des gratte-ciel, de New-York à Lille, ou encore le flagship Dior à Séoul dont la matérialité rappelle le geste du couturier. « Je suis devenu sculpteur. Le couturier travaillait sa toile comme un sculpteur. J’ai fait de même avec onze coques de béton, travaillées dans les chantiers navals de Séoul », dit-il.

Vint le moment des questions, dont le thème de la frugalité, terme qui semble peu adapté aux projets montrés ce soir-là. Non pas que le sujet ne soit pas évoqué à l’agence, notamment atour de projets de logements, dont l’Elypse à Massy (Essonne), mais l’architecte reconnaît que les maîtres d’ouvrage viennent vers lui avec le désir d’ouvrages exceptionnels. En témoigne le siège de Bouygues Immobilier à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). « Je crois qu’il ne faut pas tout diriger avec l’impeccabilité écologique. Et se méfier de la triade vitruvienne. La Venustas, cet aspect du beau est intrinsèque à nos ouvrages. La beauté donne l’énergie de l’enthousiasme pour construire pas cher. La venustas doit traverser les firmitas et l’utilitas », assène-t-il.

Dernière question posée par la salle : quels seraient les conseils de l’architecte aux étudiants ?

« Voyager, d’abord, et dessiner. J’ai passé cinq mois à New York pendant mes études. J’en ai profité pour dessiner, ce qu’on apprend de moins en moins. Le dessin est une école d’observation et de mise en forme ».

C’est tout le mal à leur souhaiter pour prétendre à un si riche parcours.

Léa Muller

Pour (re)voir la cérémonie remise du prix Charles Abella le 11 janvier 2023, cliquez ici

*Au fauteuil IV de la section architecture, précédemment occupé par Roger Taillibert, Anne Démians rejoint Jacques Rougerie, Aymeric Zublena, Alain Charles Perrot, Dominique Perrault, Jean-Michel Wilmotte, Marc Barani, Bernard Desmoulin et Pierre-Antoine Gatier.