Depuis les excroissances faubouriennes, jusqu’aux ‘agriquartiers’ qui fleurissent ces temps derniers, la recherche d’innovation urbaine déclenche des torrents de concepts au gré des psychoses écoresponsables, biocitoyennes, résilio-solidaires et socioéquitables de tous ceux qui tournent autour du fait urbain.

Dans le dernier épisode, nous avons tenté d’aller plus loin dans l’approche sémantique des concepts de quartiers nouveaux par l’introduction de la notion de biocénose.

Selon la définition du dictionnaire : la biocénose est l’ensemble des êtres vivants coexistant dans un espace écologique donné, avec leurs organisations et interactions. Comme il n’est plus à démontrer que la ville est un écosystème avec ses taxis, ses rossignols et ses préposés au gardiennage des musées, le mot est particulièrement bien venu pour qualifier l’ensemble des êtres vivants qui habitent les villes.

Surtout, La biocénose est encore vierge politiquement, et n’a pas encore été tartinée au nombre des concepts bancables.

D’abord Neuvilles, faubourgs ou Neubourg, les extensions urbaines ont toujours été liées à l’extension d’une cité existante devenue trop petite ou dont la croissance nécessitait la création d’une nouvelle entité voisine, crée par sa ville mère comme une division cellulaire.

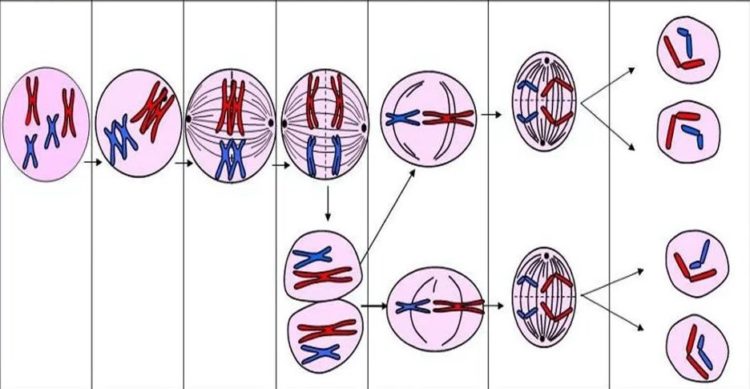

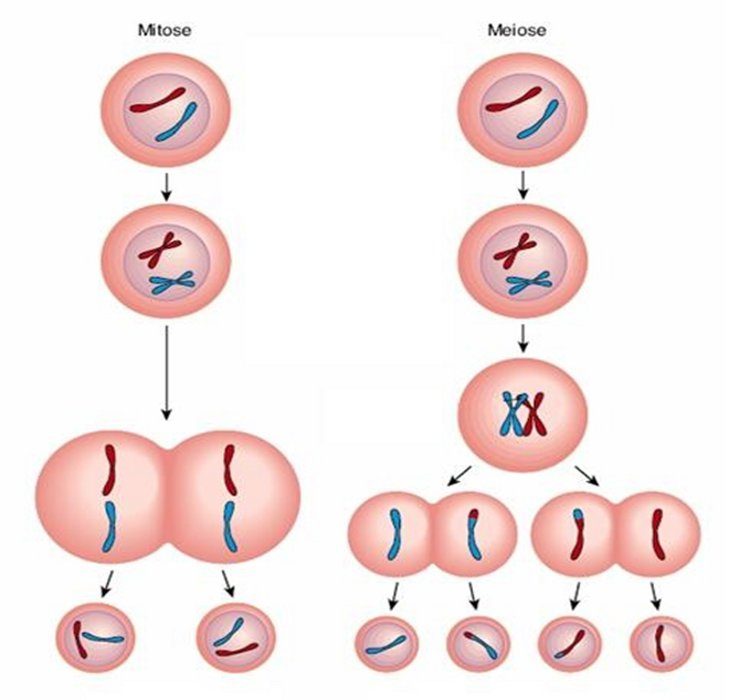

La différence entre la mitose et la méiose vient des modes de division cellulaire : mitose pour une duplication avec conservation des informations génétiques (une cellule mère donne naissance à deux cellules filles) ou méiose ou chacune des cellules se réunissant apporte la moitié des informations génétiques.

Mettons que le faubourg, dédoublement de la ville à partir de ses portes soit une mitose, alors que la Ville Nouvelle, greffon entre une urbanisation en osmose nominale (Cergy Pontoise, Villeneuve d’Ascq, Melun Sénart, etc.) avec sa ville mère dont elle porte le nom, et la campagne, est une méiose.

C’est aussi une mutation, mais c’est une autre histoire…

Dans cette perspective d’évolution urbaine, quelles sont les règles urbaines et comment se transmettent-elles ?

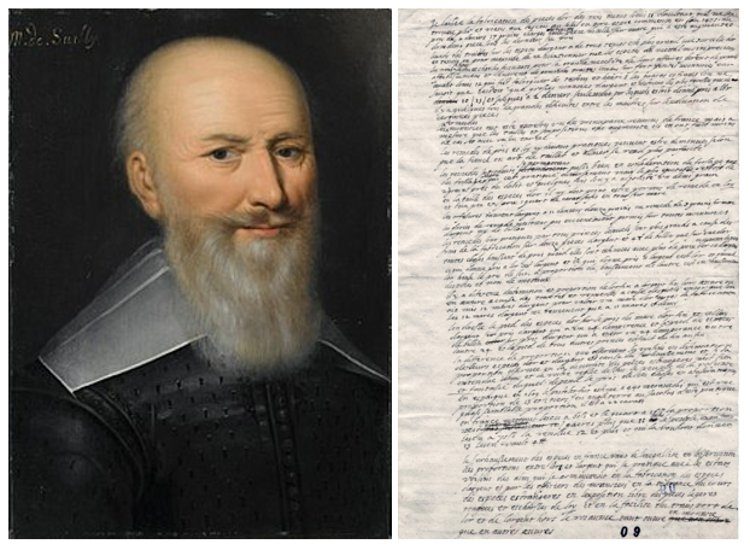

Nous sommes habitués à des règlements urbains, nous en sommes nourris, gavés. Ça commence par l’autorisation de travaux de l’édit du 16 décembre 1607 du grand voyer de France, le duc de Sully qui instaura une première police de l’alignement mettant en règle écrite la limite du domaine privé et du domaine public.

Puis, trois siècles plus tard, la création d’une police de l’urbanisme par la loi Cornudet du 14 mars 1919 instaura le permis de construire comme «l’autorisation administrative obligatoire qui permet à toute personne (physique ou morale, publique ou privée) d’édifier une construction», loi à laquelle tout le monde se plie, sans chercher à comprendre quelle est la nature darwinienne de cette modification de la structure urbaine.

Avant l’Edit du Grand Voyer, la ville se faisait d’une façon naturelle, et se transmettait ses caractéristiques par la simple logique des bâtisseurs. Les hauteurs étaient limitées par leur seul savoir-faire et ils ignoraient jusqu’au sens du mot gabarit ou des subtilités des surfaces administratives, dont on se réjouit de voir la prolifération extraordinaire et pleine de santé des définitions successives.

La complexité des sociétés s’accompagne d’une complexification des règlements : cela pourrait sembler normal, s’il n’existait pas un doute, une crainte, qu’il ne s’agisse pas, en fait, de l’inverse. A savoir que c’est la complexification de la réglementation qui entraîne, à travers l’extraordinaire créativité des ingénieurs territoriaux, la complexité des sociétés et la naissance d’une civilisation des règlements.

Il suffit de faire un graphique sur le nombre d’articles réglementaires en manière d’urbanisme pour s’apercevoir du comportement asymptotique de la courbe depuis décembre 1607.

Nous héritons donc de règlements, de règles du métier d’architecte, d’un cadre rigide à l’intérieur duquel s’effectue l’acte de bâtir. Ces règles se transmettront de génération en génération d’architectes sans jamais que soit remis en cause leur existence même puisque c’est le cadre politique dans lequel on agit qui le fixe. A prendre, ou aller faire autre chose…

Mais ce qui est surtout intéressant dans cette avalanche de textes et de normes est de savoir si la transmission de celle-ci se fait selon la modification de caractéristiques innées ou acquises ?

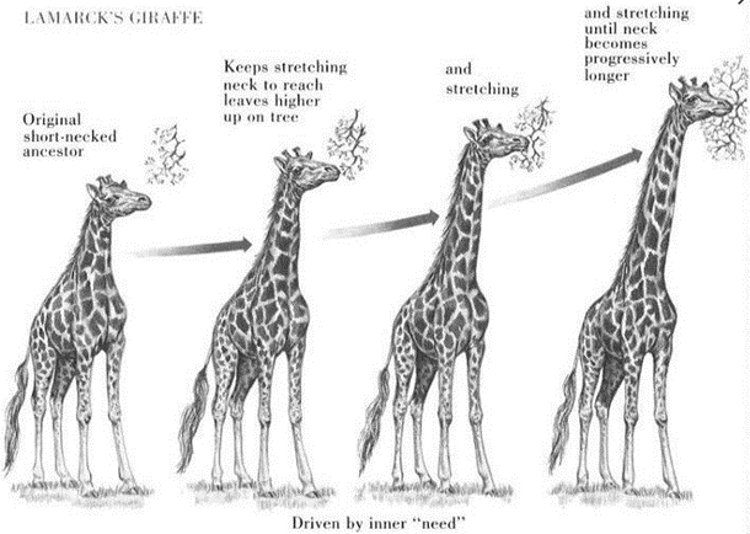

Le naturaliste Lamarck (déjà cité dans nos pages*) prétendait qu’une caractéristique acquise devenait innée à force d’être contrainte. Comme l’évolution du cou de la girafe augmentant à mesure de l’accroissement des hauteurs de faîtage des arbres

Ainsi, la première fiche de lot de la première ZAC (Zone d’Aménagement Concerté qui est, en France, une opération publique d’aménagement de l’espace urbain en vertu du code de l’urbanisme et instituée par la loi d’orientation foncière no 67-1253 du 30 décembre 1967) a signifié l’obligation pour l’architecte de se plier à de nouvelles obligations. Il devait, en quelque sorte, acquérir, en plus du reste, les bases de ce nouveau caractère, acquis, de la volonté de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976.

La nature reprenant ses droits, d’acquis, ce caractère est devenu inné et plus personne ne songe à contester l’existence de la fameuse fiche de lot. Pas qu’il faille s’en réjouir pour autant, l’architecte s’en passerait bien, mais la nature urbaine ayant horreur du vide juridique, les espaces de liberté se réduisent quotidiennement, malgré les efforts de simplification toujours mis en avant et toujours complexifiant encore un peu plus d’une nouvelle couche.

Je vais sans doute bientôt muter cette chronique du génome urbain vers la géologie administrative.

François Scali

*Voir Fashion Martyr à SoPi

Retrouvez toutes les chroniques de François Scali