Il est dix heures passées à Beyrouth. L’air est doux, lourd, presque immobile. Je travaille depuis le balcon, dans cet état intermédiaire où la pensée flotte encore, où le regard traîne sans chercher à saisir. En face, l’immeuble se découpe en strates de vies superposées. À trois étages différents, trois femmes apparaissent.

À un premier étage, l’une est assise sur un lit, le téléphone à la main. Elle est seule. La chambre est belle, spacieuse, reposante. Ce n’est pas sa chambre ; juridiquement, elle n’en possède d’ailleurs probablement aucune. Mais dans cette pièce, elle s’accorde un temps pour elle, furtif, nécessaire, avant que ne commence le ballet de l’aspirateur. Il s’agit d’une ‘maid’, une « aide de maison », une de ces « filles » dont la présence structure les intérieurs sans apparaître totalement dans le récit de la maison.

Un peu plus haut, une autre femme est dans une chambre d’enfant. La pièce est colorée, lumineuse. Elle danse. Elle se filme. Sa gestuelle est joyeuse, solaire ; je doute que ses employeurs sachent à quel point elle est une danseuse remarquable. On imagine l’envoi de cette vidéo à des proches, ou sa mise en ligne, comme tout le monde sur tiktok. Puis la vidéo se termine. Son tee-shirt jaune éclatant disparaît sous un tablier.

Ces scènes n’ont rien d’exceptionnel. Elles sont même banales.

Pourtant, elles me frappent par ce qu’elles disent de l’architecture : de ce qu’elle rend visible et, surtout, de ce qu’elle organise pour ne pas l’être. Je me sens presque voyeur ; je leur ai volé, à elles, un moment d’intimité dans des espaces où elles se sentaient seules, libres d’être, hors du regard de servitude que la société attend d’elles.

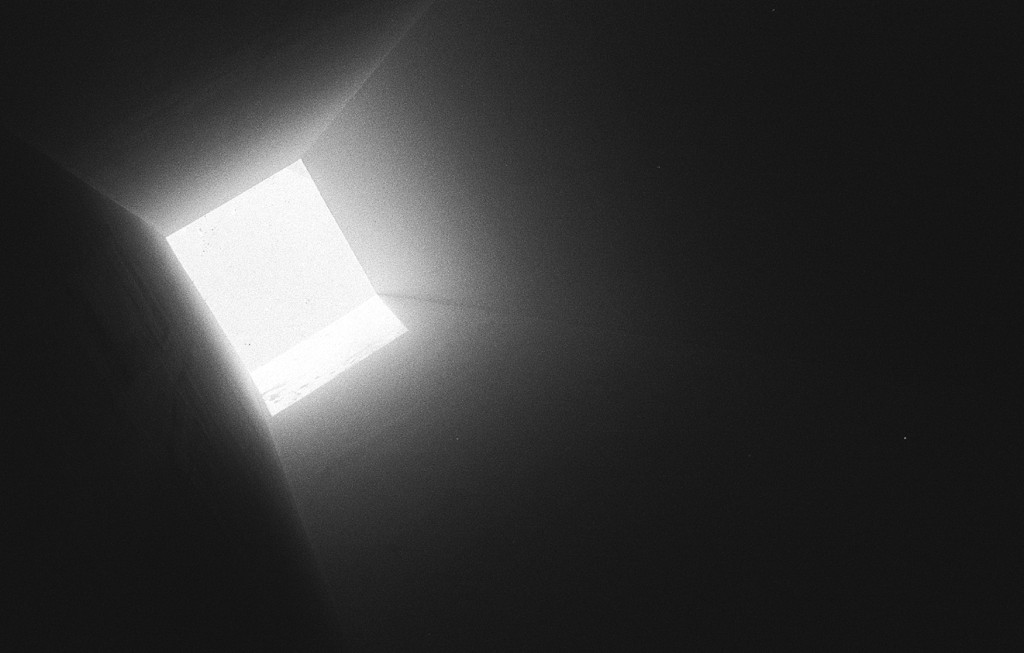

Car ces femmes, une fois sorties de ces pièces vitrées, disparaissent dans l’ombre dans l’espace qu’on leur réserve.

L’espace de celles qui n’apparaissent pas

Elles glissent dans les cuisines, les couloirs de service, les arrière-plans. Elles circulent dans la maison quand les propriétaires n’y sont pas. Elles occupent des espaces dessinés précisément pour leur effacement.

Depuis longtemps, cette question me travaille : comment l’architecture fabrique-t-elle la disparition ? Dans les plans de logement, cette pièce porte souvent un nom anodin : chambre de service, ‘maid room’, local annexe. Elle est minuscule, parfois sans fenêtre, reléguée au fond d’un couloir technique. Un lit une place. Un placard. Rien de plus que le strict nécessaire pour que le corps tienne, mais jamais pour qu’il habite.

Pour autant, cette pièce est pensée. Dessinée. Cotée. Contractualisée. Que croit-on ? Que ces femmes n’ont pas besoin d’aérer ? Qu’elles n’ont pas droit de voir des amis ? Qu’elles ne respirent presque pas ? Ces espaces minimes existent pleinement dans le projet architectural, on les voit, on les quantifie. Mais existent-ils dans le récit social ? Ceux qui ne regardent pas les plans se rendent-il compte ? Se posent-ils la question ?

Ici, l’architecture ne se contente pas de refléter une organisation sociale : elle la stabilise, elle la rend habitable, elle lui donne une forme et la fait exister.

Le plan comme instrument politique

L’architecte est-il responsable du programme qui lui est donné ?

Nous sommes pourtant, statutairement, les garants de l’intérêt public ; pour tout le vivant. Voilà, pour moi, le devoir de l’architecte. Sans débat possible.

Mais alors, lorsque la loi et les normes vont dans un sens, est-ce à nous d’être juges de l’acceptable ? Lorsque la culture d’un pays est ainsi faite, lorsque l’on ne fait que « répondre à une demande », a-t-on le droit de dessiner des placards pour des êtres humains ?

Dessiner, je le crois profondément, c’est toujours choisir. Choisir de rendre visible ou invisible. Choisir d’ouvrir ou de fermer. Choisir d’oublier ou de résister.

L’architecture a ce pouvoir étrange : elle peut effacer sans violence apparente. Pas besoin de murs épais ni de portes verrouillées. Il suffit d’un plan bien organisé, d’un couloir secondaire, d’une proportion, d’un rythme.

Quel pouvoir, quelle responsabilité…

Banaliser comme forme de violence

Ce qui me trouble le plus, ce n’est pas tant l’existence de ces pièces que leur banalité. Elles ne choquent plus. Elles ne dérangent plus.

Finalement, n’est-ce pas comme les couloirs de service dans les hôtels de luxe. Comme les entrées secondaires des immeubles haussmanniens. Comme certaines distributions hospitalières où les corps circulent dans des réseaux parallèles sans jamais se rencontrer.

Henri Lefebvre rappelait que l’espace n’est jamais neutre : il est produit socialement, et il produit en retour des rapports sociaux. L’architecture ne se contente pas d’abriter le monde tel qu’il est ; elle l’organise, le stabilise, le rend durable. Alors que voulons-nous faire perdurer ?

Dans Surveiller et punir, Michel Foucault montre comment l’architecture moderne a appris à gérer les corps non par l’interdiction brutale mais par la distribution, la circulation, la hiérarchisation silencieuse. Le pouvoir ne s’exerce pas seulement par la loi mais par le plan.

Le couloir n’est jamais innocent. La porte de service n’est jamais neutre. L’absence de fenêtre n’est jamais un détail. Ces dispositifs sont d’autant plus efficaces qu’ils deviennent ordinaires. On ne les remarque plus. Ils cessent d’être des choix pour devenir des normes.

Rem Koolhaas l’a formulé avec lucidité : l’architecture ne prétend plus changer le monde, elle apprend à fonctionner avec ses contradictions. Et, parfois, fonctionner signifie absorber l’inacceptable sans le nommer.

Hannah Arendt parlait de la « banalité du mal » pour désigner ces systèmes où personne ne semble responsable, parce que chacun ne fait que son travail. L’architecture n’échappe pas à ce piège. L’architecte des camps de concertation est-il coupable ?

Refuser, déplacer, négocier

Je pense à ce projet emblématique de Herzog & de Meuron à Beyrouth, les Beirut Terraces. Un projet sublime, souvent cité, publié, admiré. Une architecture de terrasses, de lumière, de générosité spatiale.

Mais à regarder les plans avec un peu d’attention, de découvrir autre chose : un couloir de service discret, presque invisible, desservant deux petites cellules. Un lit. Une place. Pas de fenêtre.

Au Liban donc cela n’a rien d’exceptionnel. Doit-on pour autant s’en satisfaire ?

Ces pièces ont-elles été un sujet de débat ? Ont-elles été discutées, négociées, déplacées ? Ont-elles été pensées comme une concession juridique, une nécessité fonctionnelle liée à un plan profond, dense, où certaines pièces deviennent inévitablement sombres ?

Ou bien n’ont-elles même pas été questionnées, tant elles relèvent de l’évidence locale ?

Refuser ne signifie pas nécessairement quitter la table. Cela peut vouloir dire déplacer la question. La rendre visible. La rendre discutable, spatialement, contractuellement, culturellement. Ou au contraire faire sans dire comme une nouvelle évidence douce, sans débat.

Refuser peut prendre mille formes : une fenêtre ajoutée, une surface augmentée, une pièce renommée, un espace commun introduit là où l’on attendait une cellule.

Ce sont des gestes minuscules, parfois. Mais, je le crois, ils déplacent une frontière.

Rêver pour elles

Je pense aussi à quelques architectes, en France notamment, qui imposent clairement leurs exigences : surface minimale par logement, double orientation, espace extérieur, cuisine séparée, hauteur sous plafond généreuse.

Ces cahiers des charges éthiques existent, ils s’affichent sur leurs sites internet, ils deviennent parfois une signature. Mais imposer ses critères est-il toujours un acte politique vertueux ? Ou est-ce parfois un luxe réservé à ceux qui peuvent se le permettre ?

Car imposer, c’est aussi exclure. Exclure certains sites, certains budgets, certains commanditaires. C’est accepter de ne pas construire partout, pour tout le monde. La radicalité a un coût c’est certain.

Ce matin-là, sur mon balcon, les femmes ont fini par quitter le champ de ma vision.

L’immeuble est redevenu une façade lisse, silencieuse, parfaite. Une architecture bien dessinée, sans aspérités visibles. Mais je sais qu’elles sont là. Dans des pièces que nous avons dessinées pour qu’on ne les voit pas.

Dans cette brume de pensée, je rêve pour elles de plus grand qu’une chambre à soi.

Je rêve d’un lieu où se réfugier, non hors du regard mais hors de la dépendance, qui leur appartiendrait. Un espace où habiter et travailler ne seraient plus confondus. Un endroit où le repos ne serait pas une parenthèse volée dans la chambre d’un autre mais un droit.

Un lieu collectif, visible, habité ; où l’on pourrait danser sans se cacher, tomber amoureux sans crainte, avoir des enfants sans disparaître.

Ce rêve n’est pas une forme architecturale précise. Il s’agit d’une intention spatiale : celle de dissocier les corps du service, la vie du travail, l’existence de la subordination.

Je n’ai pas encore construit au Liban. Je le souhaite. Même si écrire ce genre d’article ne m’y aide peut-être pas… Mais je sais une chose : je préfère ne pas dessiner de logement plutôt que de participer à des dispositifs que je ne peux plus ignorer. Je préfère attendre, discuter, négocier, perdre, plutôt que de faire comme si le plan était neutre. J’espère croiser la route de maîtrises d’ouvrage qui voudront faire autrement, sans injonction, sans héroïsme, avec douceur.

Dessiner, au fond, ce n’est pas seulement organiser des espaces. C’est décider, consciemment ou non, qui mérite d’apparaître.

Estelle Poisson

Architecte — EST architecture

Retrouvez tous les chapitres du Journal d’une jeune architecte