Le BEPOS avait le mérite de la clarté. Le nouveau label E+C- n’est-il que de l’enfumage techno ? Ce communiqué, rédigé par Thierry Rieser, gérant du bureau d’étude Enertech, est cosigné par plus de 90 acteurs de terrain, BE, architectes, urbanistes et associations, tous concernés par la prochaine RE2020. Attention, c’est rédigé par des ingés – c’est donc ardu et 10 fois trop long – mais devrait intéresser les archis.

La RT2012 est née du Grenelle de l’Environnement dont les travaux s’étaient déroulés durant l’été 2007 et mise en place le 1er janvier 2013 après plus de 5 ans d’intenses discussions entre parties prenantes. Elle a constitué un saut qualitatif important en instaurant pour la première fois en France un objectif de performance énergétique exprimé en valeur absolue en énergie primaire et par unité de surface.

Devant le constat largement partagé de la nécessité de la faire évoluer face aux enjeux climatiques et énergétiques toujours plus prégnants, l’État a décidé de prendre les devants en lançant la réflexion sur ce qui est censé devenir la «RE2020» – le «E» pour «environnementale» à la place de «thermique» marquant la volonté d’élargir à juste titre le périmètre de la règlementation à d’autres questions que la seule énergie consommée par les occupants des bâtiments.

C’est ainsi qu’était lancé fin 2016 le label Energie Carbone, ou E+C-, censé préfigurer la future Réglementation Environnementale RE2020, qui remplacera la RT2012.

A l’époque, nous avons été nombreux à saluer les avancées majeures de ce label. Il introduisait l’analyse de cycle de vie (ACV) des bâtiments par un premier indicateur : le carbone. Il concrétisait enfin la notion de «Bâtiment à énergie positive» (lancé 10 ans plus tôt par le Grenelle de l’Environnement) avec le bilan BEPOS, dans lequel étaient incluses les consommations d’électricité à usages spécifiques (électroménager, bureautique etc.).

Trois ans plus tard, après que des centaines d’opérations tests aient vu le jour partout en France et que des dizaines de réunions de concertation (groupes d’expertise et groupes de concertation) aient eu lieu avec toutes les parties prenantes, voici l’heure des arbitrages.

Alors que reste-t-il de l’ambition initiale ?

Disons-le tout net : malgré un certain nombre de points positifs qu’il convient de saluer, l’enthousiasme des débuts a cédé la place à la crainte que notre pays ne fasse machine arrière sur des points essentiels…

À cet égard, espérons que l’appel à la raison que constitue ce texte signé par un grand nombre de professionnels du bâtiment et d’acteurs de terrain engagés de longue date dans la transition énergétique et écologique pourra être entendu avant qu’il soit trop tard.

Des points positifs qui méritent d’être salués

Parmi les évolutions présentées dans le document «Evolutions de la méthode d’évaluation Energie Carbone et indicateurs testés en vue de la RE2020» publié le 6/11 sur le site http://www.batiment-energiecarbone.fr, nous saluons les avancées suivantes :

– Les indicateurs seront rapportés à la surface habitable (SHAB) ou la surface utile (SU), simple et connue de tous, au lieu de la SRT ;

– L’analyse de cycle de vie sur l’indicateur carbone Eges est toujours présent, et cela reste une innovation majeure de la RE2020 (on attend tout de même de voir si les objectifs seront ambitieux ou non) ;

– L’approche socle + points, initialement envisagée, a été abandonnée. Elle aurait nécessité un équilibrage (forcément arbitraire) de la valeur des points entre énergie et carbone. L’approche retenue comportera a priori des objectifs sur chacune des dimensions Energie et Carbone, ce qui semble plus simple et plus robuste ;

– L’indicateur de confort d’été de la RT2012, la Tic, largement critiquée par la profession, serait remplacée par un indicateur en degré-heures (plutôt que la DIES), qui semble mieux refléter la réalité ;

– La prise en compte des Autres usages immobiliers dans les consommations énergétiques : éclairage des parties communes et parkings, de la ventilation des parkings et les ascenseurs et escalators ;

– L’ajout d’un indicateur Carbone biogénique stocké, évaluant la fonction « puits de carbone » de la construction biosourcée. Mais y aura-t-il un objectif ?

Et point positif général, indépendamment des arbitrages, la démarche E+C- a permis la montée en compétences et la mobilisation de la profession, en particulier autour de la problématique du bilan carbone qui est très novatrice. Globalement, cette expérimentation est une réussite pour cela et il serait dommage de ne pas valoriser pleinement le travail réalisé par tous les partenaires.

Mais ces points positifs ne suffisent pas à contrebalancer nos inquiétudes : pour nous acteurs du Bâtiment qui avons expliqué le label E+C- à nos maîtres d’ouvrages, qui l’avons parfois défendu auprès de nos confrères dubitatifs depuis le départ, qui avons investi du temps et de l’énergie pour y apporter nos contributions, la récolte est bien maigre !

Et les reculs majeurs décrits ci-dessous, s’ils se confirmaient, resteraient difficiles à accepter, tant nous avons la conviction qu’ils sont contraires aux intérêts de la Transition énergétique et environnementale.

Disparition du bilan BEPOS

Selon le document «Evolution de la méthode» cité précédemment, l’indicateur BEPOS ne sera plus évalué. Fini donc cet indicateur qui permettait de faire le bilan de l’ensemble des consommations tous usages et de leur production d’énergies renouvelables. Dans le label E+C-, c’est pourtant ce bilan BEPOS qui était au cœur de l’évaluation énergétique. Cette évaluation classe les bâtiments du niveau E1 peu exigeant jusqu’au niveau E4, correspondant à un bilan BEPOS nul ou négatif, c’est-à-dire un bâtiment produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme, conformément à la définition d’un «bâtiment à énergie positive», ou BEPOS.

Pourquoi est-ce grave ?

D’abord parce qu’avec cet abandon, s’il était confirmé, on ne pourra plus atteindre l’objectif de la loi Grenelle 1, dont l’article 4 fixait comme objectif que tous les bâtiments neufs soient à énergie positive dès 2020, transcrivant en cela la directive Européenne 2010/31 du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments («Nearly zero energy Buildings»). Sans bilan BEPOS, comment compte-t-on définir un bâtiment à énergie positive ?

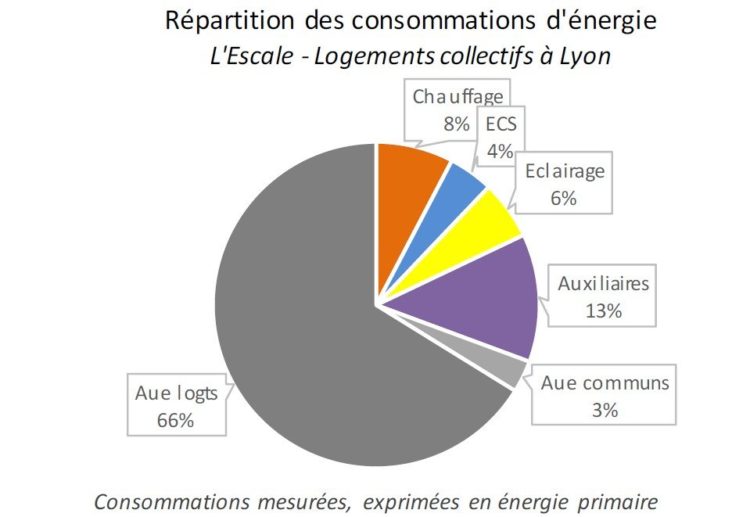

Aussi parce qu’en faisant totalement disparaître les Autres usages de l’énergie, ou Aue, qui sont toutes les consommations autres que les 5 usages réglementaires (le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, la climatisation et les auxiliaires), soit l’électroménager, la cuisson, la bureautique etc., on néglige tout simplement le plus important poste de consommation des bâtiments neufs. Il n’apparaît plus dans aucun indicateur ! Le bosquet des 5 usages réglementaires va continuer à cacher la forêt des véritables consommations énergétiques des bâtiments (voir schéma ci-dessous).

Alors certes, l’indicateur BEPOS n’était pas parfait, mais les groupes d’expertises avaient proposé de nombreuses améliorations, dont notamment l’assouplissement de la définition des bâtiments à énergie positive pour être atteignable pour les bâtiments avec plusieurs étages. Nous aurions pu ainsi concrétiser l’engagement de la France d’aller vers 100% de bâtiments neufs à énergie positive en 2020, ambition qui semblait fédératrice à l’époque dans la bouche de nombreux acteurs du bâtiment (voir par exemple ce document de 2014 du Plan bâtiment durable).

Attaques sur le coefficient 2,58

Second point, lors de la réunion de concertation du 7/11/2019, il a été annoncé que les calculs qui seront réalisés entre fin 2019 et début 2020 pour fixer les seuils de la future RE2020 seront réalisés non pas avec le coefficient 2,58 d’énergie primaire de l’électricité, mais avec un coefficient 2,3.

Pourquoi cette valeur, contraire à la réalité physique du mix électrique français actuel ?

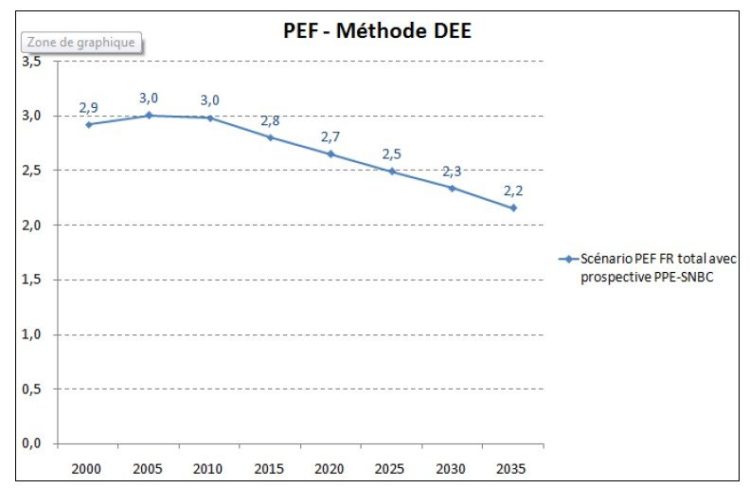

Lors d’une précédente réunion de concertation en avril 2019, l’Administration avait évoqué la prise en compte d’un coefficient de 2,1 suscitant un tollé dans la profession. L’argument avancé était qu’on anticipe ainsi l’amélioration future du coefficient d’énergie primaire, censé correspondre au futur mix électrique de 2035 si tous les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), issue de la Loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 (LTECV), tant en matière de consommation que de production, y compris celui de 50% de nucléaire et d’augmentation de la production d’électricité renouvelable, étaient atteints. A l’appui de sa position, la DGEC avait mis en avant le graphique ci-dessous :

Il est intéressant de noter sur ce graphique que la réalité physique est que le coefficient d’énergie primaire de l’électricité est bien supérieur à 2,58 depuis des dizaines d’années…

Parier sur sa baisse est typiquement une prophétie auto-non-réalisatrice. Si on fait cette hypothèse, on va de fait favoriser les modes de chauffage électrique les moins performants (les radiateurs électriques, au détriment des pompes à chaleur par exemple) et ainsi augmenter la demande d’électricité. Or une production aussi élevée ne pourra pas être couverte seulement avec des énergies renouvelables, mais fera aussi appel au développement ou aux imports des centrales thermiques classiques. Or les lois de la physique indiquent qu’au faible niveau de température qui est le leur, le rendement de ces centrales est d’environ 30%, ce qui fera tendre le coefficient d’énergie primaire vers plus de 3.

Faut-il le rappeler, le coefficient d’énergie primaire de l’électricité est une réalité physique, et non une valeur négociable. Pourquoi d’ailleurs proposer 2,1, puis 2,3 ? Est-ce un marchandage ? On rappelle que la Directive Européenne 2018/844 sur la performance énergétique des bâtiments fixe la méthode de détermination de ce coefficient que doivent utiliser les Etats Membres (paragraphe 2 de l’annexe 1). Un coefficient basé sur un pari impossible à tenir est contraire aux Directives Européennes, on peut donc légitimement s’interroger sur un tel choix qui pourrait s’avérer juridiquement fragile au niveau Européen.

Cessons donc de faire mentir la physique ! En accord avec les règles Européennes, nous devrions adopter la valeur actuelle du coefficient telle que définie par la courbe ci-dessus en 2019, soit 2,74, et le réviser dans 5 ans pour suivre les évolutions réellement constatées !

Ad minima le maintien du statuquo à 2,58 pourrait être une solution raisonnable qui éviterait de rouvrir ce débat explosif.

Une autre source d’inquiétude est l’annonce lors de la même réunion d’avril 2019 que l’impact carbone du chauffage électrique pourrait être également réduit de 210 gCO2/kW.h dans le label E+C- à 80 gCO2/kW.h, valeur proche de la moyenne annuelle des émissions carbone du mix énergétique français. Or la valeur de 210gCO2/kWh provient de la base Carbone de l’ADEME en 2013, et prend en compte le fait qu’en moyenne mensuelle hivernale le mix énergétique s’appuie sur un recours important aux énergies fossiles, à cause précisément du chauffage électrique. Nous ne comprenons pas ce qui justifierait physiquement d’abaisser ce coefficient dans la RE2020. Il est donc important de maintenir cette valeur hivernale dans la future réglementation, quitte à anticiper des évolutions du mix français à l’avenir, et adapter la valeur au fil du temps aux évolutions constatées objectivement.

Si la volonté politique est de décarboner le chauffage (conformément à la Stratégie Nationale Bas Carbone notamment), en rendant plus difficile le recours aux générateurs gaz fossile les moins performants (non associés à du solaire thermique par exemple), alors les arbitrages proposés vont beaucoup trop loin ! Nul besoin de faire mentir la physique pour arriver à cet objectif.

En effet, la Pompe à chaleur performante, c’est à dire avec un coefficient de performance (COP) annuel supérieur à 3, est déjà gagnante sur tous les tableaux en prenant en compte les coefficients physiques actuels :

– Pour l’énergie, si on ramène le COP annuel à un rendement en énergie primaire 3 / 2,74 = 109%, c’est déjà un rendement annuel en énergie primaire supérieur ou égal à toute chaudière gaz ;

– Et sur le carbone, avec le coefficient physique de 210 gCO2/kW.h pour l’électricité pour le chauffage, la PAC émet 210 / 3 = 70 gCO2 par kW.h de chaleur produite, c’est déjà bien mieux qu’une chaudière gaz à environ 240 / 95% = 252 gCO2 par kW.h (pour une hypothèse de rendement annuel de 95%, sachant qu’une autre hypothèse ne changerait pas l’ordre de grandeur).

En clair, nul besoin ni d’un coefficient 2,3 ni d’un facteur GES de 80g, les valeurs réelles ou celles du label E+C- suffisent déjà à obtenir un effet incitatif puissant pour décarboner le chauffage, principalement avec un objectif ambitieux sur l’indicateur carbone Eges.

Voir à ces sujets du coefficient d’énergie primaire et de l’impact carbone de l’électricité, cette note de synthèse publiée en 2019.

Attaques sur les EnR électriques

Un vent de photovoltaïque-bashing souffle sur la RE2020…

Disparu le bilan BEPOS, la production d’énergie renouvelable ne pourrait être valorisée dans la RE2020 dans le Cep que pour sa part auto-consommée. N’exportez plus, cela ne sert à rien. Vos électrons n’ont pas d’intérêt, on n’en veut pas sur le réseau…

Cette approche ne valorisant que l’autoconsommation a également le défaut de favoriser les toutes petites installations, typiquement un capteur sur une maison individuelle pour optimiser l’atteinte du Cep sans avoir à penser globalement la performance. En effet, toute la production d’un seul capteur sera auto-consommée. A contrario, une installation photovoltaïque de 3 kWc ou plus sera mal valorisée car une part importante sera exportée sur le réseau et consommée par d’autres bâtiments.

De même, il est prévu que l’indicateur RER (recours aux énergies renouvelables) soit remplacé par un RCR (recours à la chaleur renouvelable). Bien sûr la chaleur renouvelable (solaire thermique, biomasse, géothermie, etc.) a toute sa place dans la performance des bâtiments et les filières ont besoin d’être soutenues. Mais pourquoi supprimer l’indicateur RER au lieu de juxtaposer les deux ?

Autre coup dur, plus technique : dans le bilan carbone la production renouvelable après période d’analyse n’est plus valorisée. La durée de vie d’un capteur photovoltaïque est supposée de 30 ans (en fait après 30 ans il continue de produire). Celle du bâtiment est supposée de 50 ans. Donc le calcul compte l’impact des capteurs à la construction, de nouveau au bout de 30 ans pour les remplacer, et on met à la benne les capteurs au bout de 50 ans sans valoriser les 10 ans (minimum) où ils vont en fait continuer à produire.

A l’inverse, soulignons que le mode de calcul de l’impact carbone des panneaux PV dans le calcul actuel est très favorable aux grandes installations. En effet, leur valeur d’impact est pondérée du taux d’autoconsommation (Tac pv) dans le calcul des indicateurs climatiques Eges et Eges pce (voir p 28 de la méthode E+C-). Tout ceci nous semble trop complexe et totalement illisible pour les maîtres d’ouvrage. Une remise à plat pour simplifier et éclaircir ces sujets semble nécessaire, avec une vigilance sur la juste évaluation de l’ensemble des impacts carbone.

Si on prend un peu de recul, tout le monde s’accorde plus ou moins pour dire qu’il faut développer les énergies renouvelables en France. Le photovoltaïque en fait partie, pourtant la France n’atteint même pas les objectifs globaux de production photovoltaïque annuels qu’elle s’est assignés. Il faut donc appuyer sur l’accélérateur, pas sur le frein ! Et si on veut développer cette filière, il faut se poser la question suivante : préfère-t-on les panneaux dans les champs ou sur le toit des bâtiments ? Quelle est donc la logique qui sous-tend ces choix contre-productifs ?

L’argument mis en avant pour justifier l’ensemble de ces mesures bridant la filière photovoltaïque est qu’il faut éviter d’avoir des passoires thermiques couvertes de capteurs photovoltaïques. Tout le monde est d’accord pour éviter cet écueil. Mais est-on également tous d’accord pour refuser les passoires thermiques chauffées au bois, afin de ne pas épuiser la ressource de bois renouvelable et locale ? Est-ce donc la bonne solution de brider les EnR électriques ? Non. La bonne solution consiste à mettre un critère de performance sur l’enveloppe, et il a déjà un nom : le Bbio ! C’est pourquoi plus que jamais il faut défendre l’acquis du Bbio, et en renforcer les objectifs, et surtout pas le supprimer comme il en a été question.

Il nous semble que ce n’est pas le rôle d’une réglementation d’arbitrer entre les filières par un choix d’objectifs au périmètre artificiellement restreint (comme le RCR). Les filières doivent être jugées sur un pied d’égalité, en se basant sur la réalité physique des impacts énergétiques et climatiques. Tout devrait nous amener, dans l’esprit de la LTECV et de la COP 21, à minimiser l’ensemble de nos consommations, quelle que soit la nature de l’énergie consommée, et à promouvoir l’ensemble des énergies renouvelables au lieu d’opposer les filières entre elles.

Un calcul carbone illisible

A ces arbitrages s’ajoutent une confusion toujours non résolue sur le résultat du calcul d’impact gaz à effet de serre (GES), dit bilan carbone. En effet, plusieurs études montrent que finalement, construire en béton ou bien construire en bois aurait le même impact du point de vue GES.

(Voir par exemple la présentation à Cities to Be en septembre dernier de Gabriel SAUTIER, Immobilière 3F, Nathalie TCHANG, Tribu Energie et Mickaël THIERY, DHUP : https://www.citiestobe.eu/wp-content/uploads/2019/09/A1_1209_Auditorium_A-PUBLIER.pdf )

Un résultat illisible pour les maîtres d’ouvrage, car contre-intuitif et tout simplement une contre-vérité ! En effet, ce résultat apparent dans le calcul s’explique par deux biais méthodologiques :

– Le recours plus important aux données génériques dans la filière bois. En effet, les petits industriels de cette filière n’ont pas les moyens de financer les nombreuses fiches FDES nécessaires à décrire l’ensemble des composants de la construction bois. On est donc forcé d’utiliser des données par défaut pour la construction bois, volontairement pénalisantes (pour inciter les industriels à réaliser les FDES). Sur le cas d’étude montrant un impact climatique similaire en bois et en béton, c’est en fait plus de 60% de données par défaut qui ont été utilisées, contre moins de 25% en filière béton (chiffres issus de la présentation citée en bas de page). Les nouvelles fiches collectives du FCBA sont à ce titre une bonne nouvelle qu’il convient de saluer, et qui devrait permettre de meilleurs résultats de calcul à l’avenir.

– Autre problème : les laitiers de haut-fourneau, présentés comme « la » solution de la filière béton. Incorporer des laitiers de haut-fourneau issus de la sidérurgie dans le ciment permet en effet d’abaisser son contenu carbone. C’est le béton dit «bas carbone», une bonne nouvelle en soi ! Cependant, le laitier est considéré comme un déchet par la filière béton, donc son impact est compté comme nul. Alors que la filière acier compte le laitier de haut-fourneau comme un co-produit de l’acier, ce qui diminue le poids carbone de l’acier. Compté en négatif d’un côté, compté à 0 de l’autre, il y a là une erreur méthodologique en faveur de la filière béton armé !

Ces deux problèmes méthodologiques ont été signalés de longue date. On peut s’étonner qu’il ne semble pas prévu de les corriger avant de réaliser les calculs de calibrage de la RE2020.

Afin de compléter la base de référence sur les déclarations environnementales et sanitaires (base INIES), un AMI a été annoncé par la DHUP en novembre 2019. Ceci va bien sûr dans le bon sens, mais les résultats arriveront trop tard par rapport à la phase de calcul et de calage des objectifs qui débute cette fin d’année. En attendant, ne pourrait-on pas mettre à disposition des concepteurs des valeurs par défaut issues des bases de données d’ACV internationales et peu ou pas pénalisantes ?

Et au passage…

De façon non exhaustive et en résumé, encore d’autres déceptions :

Le scénario conventionnel restera toujours en décalage avec la réalité du terrain. On continuera globalement de sous-estimer structurellement les consommations de chauffage en continuant de croire que :

– Les gens se chauffent à 19°C avec un ralenti de jour à 16°C,

– Les logements sont inoccupés les jours de la semaine malgré la présence des retraités, des chômeurs, des travailleurs à domicile, etc.,

– Les logements sont également inoccupés pendant les vacances de fin d’année (où sont donc passés les gens ?),

– Personne n’ouvre ses fenêtres pour aérer.

On pourrait actualiser l’ensemble de ces indicateurs (tout en restant dans une logique conventionnelle, on est d’accord qu’en réalité il y a autant de cas particuliers que d’occupants), des propositions ont été faites en ce sens en Groupe d’Expertise.

– A l’inverse la consommation d’eau chaude sanitaire (ECS) va continuer à être surestimée. Malgré le Guide du COSTIC de 2016 qui révèle une baisse des puisages, la quantité d’eau chaude utilisée au total ne sera pas modifiée.

-Toujours dans le flou : y aura-t-il un objectif ambitieux sur le Bbio (voir précédemment) ?

– Et toujours aucune exigence sur un sujet pourtant majeur de santé publique : la qualité de l’air intérieur. Ce thème n’a toujours pas été abordé. Voir à ce propos notamment l’article de Suzanne Déoux (Médiéco) dans le Manifeste d’EnerJmeeting 2017.

L’heure est au courage politique !

Nous gardons espoir cependant ! Les orientations proposées à ce stade ne sont sans doute pas définitives. Nous espérons par ce communiqué faire prendre conscience à la profession et aux décideurs de l’écart qui se creuse entre les ambitions annoncées, en conformité des lois votées par le Parlement et des engagements européens de la France, et la réalité de ce qui est proposé aujourd’hui.

C’est donc l’heure du courage politique !

Nos propositions prioritaires :

– Adopter la valeur actuelle du facteur d’énergie primaire de 2,74 pour l’électricité, ou a minima rester sur le statuquo du 2,58 ;

– Fixer un objectif (ambitieux !) de Bbio, au lieu des arbitrages pénalisant le photovoltaïque ;

– Conserver le Bilan BEPOS incluant tous les Aue, en plus Cep ;

– Calculer à la fois l’indicateur RER (toutes énergies renouvelables) et l’indicateur RCR (chaleur renouvelable),

– Sur le volet Carbone : continuer de compléter la base INIES, pour remplacer les valeurs par défaut très (trop) pénalisantes,

– Corriger le problème méthodologique des laitiers de haut-fourneau entre filières acier et béton.

Et à l’issue de la phase de calcul de calibration, fixer des valeurs cibles ambitieuses en énergie et en carbone !

Courage, pour information nous avons construit le nouveau siège d’Enertech à Pont de Barret (26) pour 1120 € HT/m² SHON coût travaux hors VRD, et il est… E4C2 !

Pour signer le communiqué : https://www.soutiens.online