[…] Considérer l’ar(t)chitecture comme instrument d’environnements ouvre de nouveaux champs de conception dans lesquels l’architecte conçoit un lieu de vibrations potentielles, activable, doué de résonances et capable de surprendre.

Le manuel & les partitions

Instrument d’environnements aux acteurs multiples, le ou les interprètes, mêmes bien coordonnés, ne suffisent pourtant pas à produire une belle œuvre car le jeu nécessite d’une part un apprentissage pour mieux comprendre les subtilités de l’architecture, d’autre part une partition.

L’architecte doit être didactique car, pour que d’autres puissent correctement composer avec le lieu, il leur faut connaître, au moins en partie, l’instrument, son fonctionnement et ses résonances. L’explication des consignes d’utilisation est contenue dans une notice, délivrée à la réception du bâtiment et prenant part à une formule (1). Elle précise le modus operandi, présente des manières de jouer, des propriétés, décrit l’instrument, etc. et décline une série d’« instructions », un peu comme pour un objet technique complexe.

Même si, nous l’avons dit, la faculté d’ouverture est inhérente à l’instrument, l’architecture peut aussi intégrer en amont certaines compositions (sorte de scénarios suggérés ou recommandés) que l’instrument « jouera » seul ou à l’aide de l’habitant… qui pourra aussi en inventer d’autres.

L’environnement se nourrira dans un mouvement perpétuel d’actions-interactions. Ces compositions et leurs partitions, sont inscrites (ou s’inscrivent) dans l’instrument lui-même. Elles constituent un autre énoncé de la formule. Avec des caractéristiques à la fois physiques et numériques (algorithmes), chaque partition est plurielle, elle joue (2) (avec) le lieu en réagissant aux actions extérieures de l’environnement augmenté (incluant le digital, les habitants, les vivants).

Mais l’instrument peut également accueillir l’improvisation (jeu sans partition) ou d’autres écritures. Créées par les utilisateurs, possiblement aidés d’une intelligence artificielle, ces compositions constitueront alors de nouvelles partitions, complémentaires ou alternatives, avec des finalités sensibles (faire « chanter » (3) le lieu) et fonctionnelles. Elles permettront, par exemple, d’inscrire les nouveaux apprentissages de l’utilisation des lieux, les nouvelles configurations. Elles enrichiront le bâtiment qui évoluera à travers le temps, améliorant ses usages, ses performances (énergétiques, d’accueil, de métamorphose, etc.) et adaptant son caractère sensible en intégrant de nouveaux procédés encore inconnus (4).

L’atmosphère induite variera en fonction, intensifiant la relation entre le bâtiment et ses occupants, doublement libres dans le choix de la composition, pré-établie ou personnelle, puis ensuite dans son interprétation. Car comme en musique, chaque partition doit pouvoir continuer à laisser une place importante à l’interprète à l’instar par exemple des variations Goldberg de Bach réinterprétés par Glenn Gould 400 ans après leur écriture.

Quelques exemples

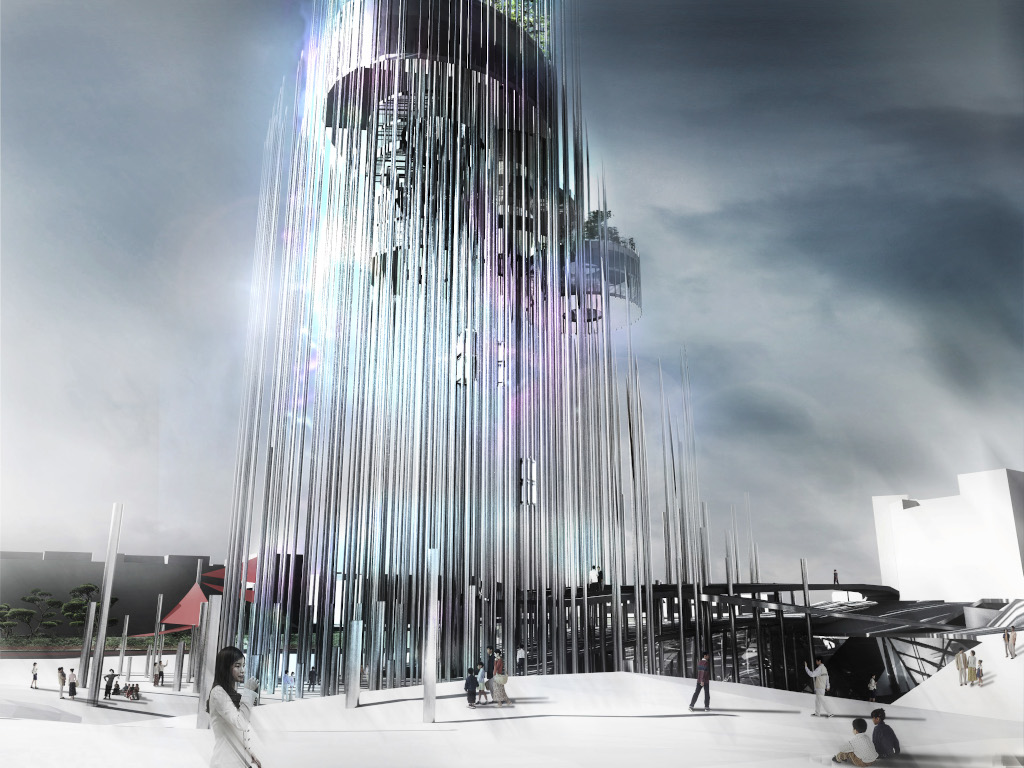

L’instrumentower (5) est une tour instrument de musique, une source d’événements sensoriels divers plus ou moins aléatoires (augmentés par le numérique). Elle joue avec les environnements mais elle peut aussi être mise à disposition d’artistes, de musiciens, de chercheurs ou de créateurs pour qu’ils en prennent le contrôle et inventent ponctuellement à la fois des compositions et des usages, par exemple pour des concerts atypiques à l’échelle de la ville.

Pour la réhabilitation de Notre-Dame de Paris et de sa flèche, ma réponse se serait appuyée sur ce projet si un concours avait eu lieu : une intervention sur l’existant où le visuel aurait été secondaire. Un instrument d’environnements, d’abord musical, comme une extension de l’orgue dont l’enjeu principal aurait été de chanter ponctuellement dans Paris, parfois accompagné par les cloches…

Le musée soleil (6) à Helsinki, inspiré par les réflexions expérimentées sur la Villa D (7), est un instrument qui joue entre autres avec les rebonds de lumière. Il étend la durée d’ensoleillement sur une place protégée des vents et ouverte sur un bassin. Il produit des symphonies de lumière et de chaleur qui l’hiver transforment le relief du manteau neigeux et modèle le sol de la place.

Wind-wing (8) à Taïchung est un complexe incluant musée et bibliothèque qui joue avec l’air. Un mur en béton végétal capte les vents dominants et crée ou transmet, après avoir produit de l’énergie, une brise dans le bâtiment avec un rafraîchissement du lieu (en réponse au climat subtropical et humide). Côté jardin une « aile » se met en mouvement avec les vents entraînant, sous elle, un kaléidoscope d’ombre et de lumière.

Dans mon habitat (9) aussi, j’expérimente, à petite échelle, l’architecture, instrument d’environnements qui joue avec les éléments naturels, et accueille les surprises qui s’invitent dans l’espace : jeu de lumière, démultiplication des images, des vues et des points de vue, miroir qui accroît le visible, circulation des fluides, traces de soleil, reflets qui vacillent avec le vent, ombres (dé)portées, musique de pluie et de souffles, hospitalité des papillons et des oiseaux, filtres dynamiques et aléas divers, traces pérennes et éphémères, espaces cachés. L’atmosphère « vibre » en fonction des événements, à la fois dans des temps courts (une brise, une éclaircie) et longs (soleil d’hiver ou d’été). Le temps s’y inscrit à différentes vitesses.

Je prends quelques exemples parmi ceux conçus, en partie à travers ces idées, avec Arkhenspaces, mais il y en a d’autres (le Pavillon sur champ captant autour de l’eau, un Paysage pour une autoroute urbaine, la villa La Sousta, etc.) et aussi par d’autres architectes : Le Louvre d’Abou d’Abi de Jean Nouvel (même si je n’ai pas encore pu l’expérimenter), la chapelle ou les thermes de Peter Zumthor, les églises brutalistes de Gottfried Böhm, la Sainte chapelle, l’Alhambra, l’amphithéâtre d’Epidaure, le Panthéon à Rome, mais aussi à Mycènes, Pétra, Angkor, etc.

A une plus petite échelle, les travaux des artistes comme Nicolas Schöffer avec ses sculptures cybernétiques ou plus récemment James Turrel avec ses environnements lumineux, concordent aussi avec cette idée d’instrument.

Frank Ghery et Coop Himmelb(l)au produisent davantage une architecture mouvement (une architecture qui change en fonction des points de vue de l’observateur) mais avec peu d’effets d’instrument. Peter Zumthor et Jean Nouvel sont eux généralement davantage dans l’objet (l’architecture conçue d’un bloc) mais ils produisent des instruments d’environnements à leur manière. Il y en a d’autres bien sûr, la liste ne se veut pas exhaustive. Le Corbusier avec la chapelle de Ronchamp réussit parfaitement à combiner les deux, c’est très rare. Un chef-d’œuvre !

Considérer l’ar(t)chitecture comme instrument d’environnements ouvre de nouveaux champs de conception dans lesquels l’architecte conçoit un lieu de vibrations potentielles, activable, doué de résonances et capable de surprendre. Un espace-outil ouvert, qui fertilise les milieux. Il accueille, sans les connaître, les habitants-utilisateurs et le vivant autour. Il les (des)oriente, leur laissant parfois une part de composition, et/ou d’interprétation, de réaction. Il les touche. L’habitant passe ainsi facilement, s’il le souhaite, du statut de simple occupant à celui d’acteur de son environnement.

L’architecture devient pour lui un vecteur, un moyen de nouer une relation plus intime avec les lieux.

Plus largement, l’architecture, instrument d’environnements, possède un rôle actif dans le tissage des inter-relations à la fois internes et externes, c’est-à-dire dans l’habitabilité du lieu mais aussi de la ville, du monde, des pensées.

Aujourd’hui augmenté par le digital, l’instrument se déploie dans de nouvelles dimensions. Les perspectives et les effets se démultiplient, l’n-spaces accroît l’environnement par la sophistication du maillage, il multiplie les sphères d’actions, les subtilités et les événements. Ses « structures » apportent des outils pour enrichir une œuvre d’art ouverte, inachevée et mener l’art architectural vers de nouvelles dimensions.

Prennent forme des bâtiments astucieux, actifs, écologiques, sensibles, livres (c’est-à-dire à lire), efficaces et mystérieux qui redonnent du corps aux milieux matériels et qui interagissent avec d’autres milieux physiques et virtuels. Les créer fera émerger de nouvelles surprises, émotions, stimulations, apparaîtront aussi les nouveaux usages, les nouveaux partages, les nouvelles compositions, les nouvelles pensées… les nouveaux rêves.

Eric Cassar

Retrouvez toutes les Chroniques d’Eric Cassar

Ce texte est le troisième volet du second texte d’un triptyque. Pour reprendre depuis le début :

– Du champ de traces au chant des traces

– L’architecture est un instrument d’environnements

– L’architecture est un instrument d’environnements (Suite)

Notes :

(1) Ce concept de formule sera décrit dans la 3ème partie de ce triptyque à travers le texte « A tout lieu sa formule »

(2) Du champ de trace au chant des traces, Eric Cassar

(3) « Dis-moi, n’as-tu pas observé en te promenant dans cette ville, que d’entre les édifices dont elle est peuplée, les uns sont muets ; les autres parlent ; et d’autres enfin qui sont les plus rares, chantent ? » Eupalinos ou l’architecte, Paul Valéry

(4) Une métaphore avec l’ordinateur (le bâtiment) et les logiciels interchangeables qu’il accueille (les partitions) semble intéressante mais aussi réductrice car les ordinateurs sont peu différents les uns des autres, alors qu’il est mis ici en avant la nécessaire grande variété de typologies d’instruments (de bâtiments).

(5) En illustration du début de l’article : L’instrumentower, Arkhenspaces, 2011

(6) Sun museum, Arkhenspaces, 2014

(7) Villa D, Arkhenspaces, 2010-2012

(8) Wind-wing, Arkhenspaces, 2013

(9) Paysage habité, Arkhenspaces, 2018